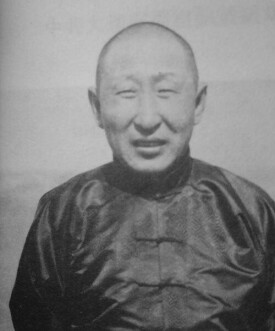

凌升

呼倫貝爾副都統貴福之子

凌升(1886年-1936年4月),又名福賢,字雲志,內蒙古呼倫貝爾盟索倫右翼正黃旗(鄂溫克族自治旗)人,達斡爾族,莫日登氏。呼倫貝爾副都統貴福之子。其先祖明信阿於嘉慶八年(1803年)奉命從戍,由布特哈地區到呼倫貝爾,任厄魯特旗總管;其父貴福,亦任厄魯特旗總管、呼倫貝爾副都統。

凌升幼年隨父學習滿文,稍長入呼倫貝爾官立初、高級小學學習漢文,又入呼倫貝爾蒙旗中學。他聰穎好學,成績優良,精通滿、漢兩種文字。

凌升由呼倫貝爾蒙旗中學畢業后,先後任管理台站筆帖式(秘書)、驍騎校、勸學員、呼倫貝爾自治會副會長、海拉爾警察局副局長等職。此時,正值清末民國初年,清廷在這一地區改設民治,廢副都統衙門,移民實邊。由於這一“改革”在實施過程中過急,又侵犯了少數民族的利益,激起少數民族官員和牧民的普遍反感。他們在厄魯特總管勝福、新巴爾虎右翼總管車和札的帶領下,於1912年1月發起呼倫貝爾歷史上的獨立事件。在這次“獨立”中,凌升作為勝福的得力幕僚,初露鋒芒。此後,他被提升為佐領兼呼倫貝爾副都統署左右兩廳幫辦。

1917年夏,在日本扶助下,巴布扎布殘部色布精額匪幫2000餘人突然襲擊並佔領呼倫城。在這緊急時刻,受副都統勝福的委託,凌升組織蒙旗聯軍,討伐色布精額匪幫。在這一事件中,又一次顯示了他出眾的組織和指揮才能,深得副都統勝福和各蒙旗的信任。不久,他出任厄魯特旗總管、署理索倫右翼總管等職。

偽滿洲國地圖

俄國十月革命以後,“外蒙古”的“自治”失去依靠。在這種情況下,凌升等人順應潮流,識大體,於1920年1月6日呈請東北當局並轉請中央政府,取消“特別區域”,廢除《中俄會訂呼倫貝爾條件》。同年2月,呼倫貝爾地區恢復民治,設善後督辦公署,同時,仍保留副都統署,專轄蒙旗事務。由於凌升的卓越才幹和突出的政績,使他逐漸成為呼倫貝爾地區少數民族上層人士的重要代表,亦引起有關方面對他的重視。1920年以後,他先後任呼倫貝爾善後督辦公署咨議、黑龍江省督軍公署咨議、全蒙聯合總會副會長、北京政府參議,並被封為輔國公。

凌升自擔任上述職務以後,強調民族及地區特點,主張重牧輕農方針。他建議東北地方當局採取措施,約束關內大批農民無節制地移入這一地區,制止軍警廉價徵購大批役畜和畜產品。為防止匪患,減少當地駐軍對牧區的擾亂,減輕苛捐雜稅,他經常奔走於海拉爾與齊齊哈爾之間,為穩定這一地區做出了貢獻。這一期間,他又先後任蒙疆經略使顧問、東北保安委員會委員、東北保安總司令部顧問等,1928年,又任南京國民政府立法院委員。

1929年,中東路事件發生,蘇聯紅軍進駐海拉爾,海拉爾成立地方治安維持會,凌升出任會長。這一事件解決后,蘇軍在撤退前與凌升商定:一旦蘇日發生戰爭,呼倫貝爾應向蘇靠攏。“滿洲國”成立后,日方曾向凌升詢問有無此事,被凌升一口否認。但此事引起了日方的注意。

1931年“9·18”事變發生后,凌升對即將成立的“滿洲國”抱有幻想,參與“建國”活動,以為由此可以擺脫地方當局的統治和恢復昔日的副都統衙門,故作為呼倫貝爾地區的代表,隨其父貴福赴旅順,請溥儀出任“滿洲國皇帝”。1932年3月,“滿洲國”成立后,貴福任參議府特任官參議,凌升任興安北分省省長。凌升對溥儀十分忠誠,也深受溥儀的信任。溥儀讓其四妹與凌升之子色布精太訂親,並任命色布精太為宮內府侍衛官。

“滿洲國”成立后,日本加緊其吞併我國東北的政策,從中央到地方的所有統治機構都委派掌握實權的日本官吏。這些人名義是“輔佐者”,是副職,實際上都是發號施令者,是“太上皇”。凌升在逐漸看清日本人的本質后,把日本參事官和派來的副職當作陪襯和客人,有事願商量就商量,不願商量就不予理睬;不通過他批准的事,一律不承認;對日本人堅持己見,不唯命是從,甚至連關東軍派駐海拉爾特務機關長的話也不聽。因此,在日本人的眼裡,他是“不老實的人”。

日本在加緊推行政治統治的同時,為攏絡人心和進行奴化教育,曾於1932年10月組織偽滿政權的官員到日本觀光並參拜各地的“天照大神”神社,凌升以其是日本人的神社而拒絕參拜。當偽滿政權的官員紛紛將自己的子女送往日本留學時,他又讓自己唯一的兒子——時在長春“滿洲國”宮內府任侍衛官的色布精太退職,送往哈爾濱鐵路政法大學學習俄語。

1935年6月,以偽滿為一方,以蒙古為另一方的“滿洲里會議”召開,會議的主題是討論“哈拉哈廟歸屬問題”。凌升作為偽滿一方的首席代表出席了會議。但是,他卻沒有自由發言權,發言內容需由名為代表實為日本特務機關長的齋藤正銳決定。凌升對此極為不滿,提出異議並與齋藤發生爭辯。日本原企圖通過凌升窺探蒙方動態,進而拉攏蒙方代表,卻因他如此態度而不達目的,指責凌升不為日“滿”效力,心無誠意。

1936年3月,偽滿在新京(長春)召開興安四省省長會議。在這次會議上,針對日本帝國主義對“滿洲國”的“國策”,凌升進行了猛烈抨擊:反對日本從其內地向興安四省派開拓團的移民計劃;不同意將日語做“滿洲國”的“國語”;反對日本官吏把持蒙旗實權;反對把內蒙古東部地區劃為興安四省。由於言詞尖銳,道理切中要害,弄得主持和指導會議的日本官員不知所措,怒不可遏。他們當然不會接受,也無法忍受凌升對日本侵略者的“滿洲國”既定“國策”的攻擊,加之凌升過去的一些種種表現,已經引起他們的不滿,如果任其下去後果將非常嚴重。因此,日本軍方下決心搬除其推行殖民政策的絆腳石。

為防止地方勢力即主要是凌升部下和興安北省少數民族的反抗,在會議期間,即3月下旬,日本軍方開始在海拉爾、南屯、西屯和莫和爾圖等地戒嚴,由日本特務機關和憲兵逮捕凌升的親信及部下,先後拘捕20餘人,其中主要有:興安北省警備軍上校參謀長福齡(凌升胞弟,字松亭,達斡爾族,生於1889年),興安北省警務廳廳長春德(凌升妹夫,字子馨,達斡爾族,敖拉哈拉,生於1894年),新巴爾虎右翼旗警務保長拉瑪迪,新巴爾虎左翼旗警務課長春海,興安北省警務廳警尉倭信泰(達斡爾族,敖拉哈拉),興安北省警備軍騎兵第七團上尉團副沙德勒圖(達斡爾族,郭博勒哈拉,事前駐防與滿蒙邊境)、,興安北省公署總務廳長榮安、總務課長雙海、會計課長葆定、地方課長倭格吉布,海拉爾市政管理處長德春,索倫旗長恩明、行政課長額爾很巴雅爾等。3月29日,凌升由新京返回海拉爾,下車后即被日本憲兵以“通蘇通蒙被疑者”名義逮捕,一同被捕的還有他的秘書官兼日語翻譯華林泰(福明泰胞弟,字澤吾,達斡爾族,敖拉哈拉,生於1898年)。

凌升等人被捕后,在海拉爾日本憲兵隊隊部受到嚴刑拷打,但他們誰也沒有承認日本人所羅列的罪狀,沒有供出任何“通蘇通蒙”的事實,也沒有連累其他人。在拷問中,凌升一人承擔責任,說:“別人無罪,都是我一人擔當,不要牽涉別人”。4月12日,凌升等6人被移送新京(長春),在軍事法庭上,他們仍未承認任何罪行。4月14日,凌升等人被褫奪勳章與紀念章。日本關東軍司令部遂於4月19日發布《凌升等通蘇通蒙公報》,判處凌升等人死刑。4月24日,凌升、福齡、春德、華林泰等4人在新京南嶺慘遭殺害。沙德勒圖、倭信泰兩人被分別判處15年、13年徒刑——后死於撫順監獄中(年僅21歲、26歲),其他人則在被監禁幾個月後被革職、停職。

凌升等人在被害前,其家人應召去新京監獄會見。此時,他們已知道將要被殺害,但仍很堅強。臨別時,凌升跪在地上,叩拜老父貴福。凌升在獄中曾用滿文書寫千餘字的遺囑,大意為,我被日本人所害,是因為保護地方利益,故引起他們的不滿和仇恨。

凌升等人處決后,日本關東軍司令部曾制定印發一個《日本人服務須知》的秘密手冊,發給在偽滿的“日系”官員人手一冊,內分30條。手冊的第一條就規定,“日本民族是滿洲各民族的核心,天生的指導者”,並稱“日本人在滿洲的地位不是僑民而是主人”第九條稱,“要善於體會滿洲國政府單設一個蒙政部,劃分興安區的重要意義。蒙古人是我滿蒙政策的寵兒,滿洲國內約有百餘萬人。他們與外蒙有親戚血緣關係,容易與赤俄發生聯繫,特別要提高警惕,發現異端分子嚴懲不貸,如處置凌升那樣”。“凌升事件”在當時偽滿政權的“滿系”官員中引起極大震動,日本關東軍借處決凌升威懾了自偽滿皇帝溥儀以下大大小小的偽滿官員,使他們對日本人更加馴服,甘當日本人的傀儡,任由侵略者擺布。由此可見,處決凌升是日本人精心策劃的一次行動,是為了更有效地統治和奴役東北人民。

凌升被害后,其任特任官的老父貴福被撤職,在哈爾濱學習俄語的兒子被迫中途退學轉入東京獸醫高等學校。滿洲國“帝室御用掛”吉岡安直通知溥儀,讓他立即解除四妹與凌升兒子的婚約,溥儀不再同凌升家結親。凌升家的財產亦在駐海日本特務機關的授意下,被清點,並派專人負責監管。

作為一名舊官吏,作為少數民族上層人士,凌升曾維護過封建統治,但他最終作為一名有民族正義感、民族氣節和維護民族利益的愛國人士、少數民族代表而受到後人的尊敬。他為呼倫貝爾現代史反抗外族欺侮和帝國主義侵略書寫了光輝的一頁。

《呼倫貝爾志略》:“志量豪邁,英風偉略,冠絕一時。”