猶太復國主義

猶太復國主義

錫安主義(希伯來語:ציונות/Tsiyonut,阿拉伯語:الصهيونية/al-Sahyūnī,英語:Zionism),也稱“猶太聖會主義”,中國大陸官方習慣(擇其用意)譯為“猶太復國主義”,是猶太人發起的一種民族主義政治運動和猶太文化模式。

建基於猶太人在宗教思想與傳統上對以色列土地之聯繫的一種意識形態。

散居世界各地的猶太人要求回到古代故鄉巴勒斯坦,重建猶太國的政治主張與運動。又稱猶太復國運動。這種運動追求的是自身民族的自由,然而卻忽視了其他民族的合法權益。

猶太復國主義

支持巴勒斯坦人反對以色列復國的猶太拉比們

雖然舊約的歷史遠超過現代錫安主義運動,錫安主義這名詞亦會用作形容有千年歷史的舊約與猶太人和以色列國的關係。在一些情況下,錫安主義者會比用作泛指所有猶太人,以作為對反猶太主義的一種美化和掩飾,1968年的波蘭反猶運動就是一例。本條目是用以對錫安主義運動的歷史和目標作出描述,而非對以色列歷史或以巴衝突的析述。如想了解種種反對錫安主義的運動,可參見“反猶主義”。

散居世界各地的猶太人要求回到古代故鄉巴勒斯坦,重建猶太國的政治主張與運動。又稱猶太復國運動。

猶太復國主義

19世紀80~90年代在俄國、法國、德國出現反猶太主義浪潮后,形成了猶太復國主義的思潮和運動。

猶太復國主義

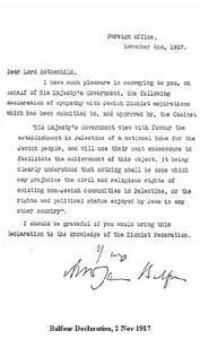

1917年11月英國外交大臣貝爾福代表政府發表《貝爾福宣言》,聲稱“英王陛下政府贊成在巴勒斯坦為猶太人建立一個民族之家,並為達到此目的而竭盡努力”。在帝國主義的支持下,猶太復國主義者不顧阿拉伯人的強烈反對,採用政治、外交、財政以及軍事手段,強行組織猶太人向阿拉伯人聚居的巴勒斯坦西部地區移民。

1947年11月29日,聯合國通過決議,決定在巴勒斯坦分別建立阿拉伯國家和猶太國家,並使耶路撒冷國際化。

1948年5月14日,猶太復國主義者宣布建立以色列國。

猶太人返回祖輩所居住的地方的願望已成為全球猶太人的中心主題,自從古代的猶太人起義失敗,以及在公元70年羅馬帝國對耶路撒冷的毀滅,公元135年,猶太人被逐出巴勒斯坦地區,然後猶太人就散居到了帝國的其他地方,雖然在HellenisticAge許多猶太人自願決定離開巴勒斯坦而移居到地中海盆地的其他地方(這些移居所造就的著名的人士中包括亞歷山大的斐洛)。

如同MosesHess在他1862年的著作《羅馬與耶路撒冷:最後的民族問題》所論,有些猶太思想家認為猶太人定居巴勒斯坦是一個民族問題。

發動現代猶太復國主義的一個關鍵事件是1894年發生在法國的德雷福斯事件。猶太人被這起在他們認為是自由與啟蒙的發源地的國家發生的反猶太主義事件深深地震動了。這個事件的一個見證者是猶太裔奧地利人西奧多·赫茨爾。在1896年他出版的一個叫做《猶太國》的小冊子中,他將這個事件描述成一個轉折點——在德雷福斯事件以前,赫茨爾曾經是一個反猶太復國主義者;在事件以後他變成了一個猶太復國主義的熱烈追隨者。然而,歷史學家們一直沒有重視赫茨爾的自述,轉而指出推動現代猶太復國主義普及的主要因素是煽動政治家卡爾·魯埃格所持有的反猶太人主義觀點的流行化。

1897年,赫茨爾在瑞士的巴塞爾召開了第一次猶太復國主義者大會。這次大會成立了世界猶太復國主義者組織(WZO),並推選赫茨爾為這個組織的第一任主席。

"錫安主義"這個字根源於"錫安"(Hebrew:ציון,Tziyyon),是聖經中所提到耶路撒冷的別名。這是奧地利猶太出版商NathanBirnbaum在他1890年的刊物《自我解放》中對猶太民族主義所創的詞。

猶太復國主義

1948年5月14日巴勒斯坦的猶太人領導人宣布獨立,從而建立了以色列國。這在猶太復國主義運動歷史中標誌著一個重要的轉折點,因為運動的主要目標已經達成了。許多猶太復國主義組織採用了新方針,而那三個軍事組織也組合而成了以色列國防軍。

在獨立戰爭時期,大多數阿拉伯人口或是逃離了巴勒斯坦,或是被驅逐出境,所以猶太人在1948年停火線中的地區人口中佔多數。直到1967年以前,這停火線變成了以色列實際上的邊境。

1950年以色列國會通過了回歸法令,給所有猶太人移民到以色列的權利。這法令,和從歐洲來的猶太難民潮與之後的被阿拉伯國家驅逐出境的猶太人潮一起,導致以色列的人口變為猶太人佔了絕大多數,而且這個變化看起來是永久的。

1968年世界猶太復國主義大會採用了以下的準則:

猶太人的團結與以色列在猶太生活中的中心地位,

猶太人從所有國家移民到祖先的土地——以色列地區,

在“預言的正義與和平”之下的以色列國的富強,

通過猶太、希伯萊與猶太復國主義教育和強化猶太的文化價值觀與精神價值觀而保存猶太人的身份,和

在所有地區對猶太人權的保護。

1918年奧斯曼帝國瓦解,巴勒斯坦不再受制,猶太復國運動進入嶄新的局面。首先擴大在巴勒斯坦的猶太屯墾區,開始國家公共基礎建設和籌募建設基金,並且勸阻—或說迫使—英國當局不可採取任何將導致巴勒斯坦地區成為阿拉伯人佔多數的動作。

1920年代猶太人口穩定成長,猶太建制亦具國家雛形,但同時巴勒斯坦阿拉伯民族主義的興起,對猶太人移入的抵制升高。

國際間猶太人對錫安主義仍存在意見分歧。許多在歐洲和美國的猶太人認為並不需要有一個“猶太故土”,因為即使不支持錫安主義,猶太人一樣能以平等公民身分居住於西方民主國家。

美國一直是一個基督教國家,二戰以來,美國各種教會和猶太會堂成員的比例一直保持在美國成年人總數的65%以上,84%的美國人宣稱信奉某種形式的基督教。

猶太復國主義

作為一種跨越自由和保守陣線的、在美國基督教中廣泛存在的願景,基督教錫安主義形成了美國長期親以色列的社會文化基礎。自20世紀40年代以來,美國民眾對以色列的支持持續強烈,他們一直把以色列當作最喜歡的國家之一,而很少受美、以雙邊關係起伏的影響。

半個世紀以來,一個被反覆提出的問題是:對於中東局勢,你更同情(喜歡)以色列還是阿拉伯國家?結果顯示,同情以色列的始終佔壓倒多數。

1967年“六五戰爭”后,美國公眾輿論更向以色列一邊倒,民意測驗相繼出現了41%∶1%(1967年7月)、50%∶5%(1969年2月)、44%∶3%(1970年5月)、50%∶7%(1973年12月)的懸殊比例。只有在臭名昭著的沙巴拉大屠殺發生后,才短暫地出現了32%∶28%(1982年9月22—23日)這樣一個比較接近的比例,但很快又回升為49%∶12%(1983年1月)。

美國的這種公共輿論傾向是美國政府對以色列政策中存在著明顯的超越現實利益算計的重要原因。何況,信仰本身對美、以關係中的美國國家利益的界定也產生了重要影響。越保守的基督徒,越傾向於將以色列描繪成美國的“戰略資產”,越傾向於將美國支持以色列的行動解釋成合乎美國國家利益。在持狂熱親以立場的美國基督教福音派那裡,“戰略考慮只是次要的動因”。

從美國國內因素來看,美國猶太社團在美、以特殊關係的形成和維持中確實起了關鍵作用。猶太社團乃美國最活躍的錫安主義力量,但其作用卻極易被誇大。事實是,絕大多數美國猶太人在政治上屬於自由派、民主黨陣營(通常佔80%甚至更多),而保守派、共和黨更親以色列;國會持續親以色列,但大部分親以提案是由猶太裔議員很少的共和黨提出來的。

從地域來看,美國猶太人主要集中在以紐約為中心的美國東北部以及西部的加州,但南部鄉村的“《聖經》地帶”更親以色列。在諸多支持以色列的遊說團體中,“美以關係委員會”只是規模很小的一個組織。小布希當選總統也並未依賴猶太人。美國猶太社團為以色列而積極活動被指責為“雙重忠誠”。“反誹謗聯盟”(ADL)2002年進行的反猶主義調查顯示:有51%的人認為小布希政府的中東政策過於偏向以色列;相當多的人認為美國猶太人對美國中東政策的影響太大;從1964年到2002年,一直有30%—35%的美國人認為美國猶太人更忠誠於以色列。而美國主流社會竟怡然自得地接受這些心懷貳心的“同伴”,對他們並不過於反感,從而使美國的反猶主義一直處於很低的程度並呈現減弱的趨勢。

一位美國分析家就此得出結論:“錫安主義主要是一種右翼的、非猶太的現象。從數量上來看,共和黨人、保守派、給布希投票的選民、新教徒、南方人、白人構成了美國錫安主義的主體,而不是猶太人。”這只是就20世紀末以來的情況而言的。

基督教錫安主義是經常影響美國行政當局尤其是白宮的政策偏好的重要因素。如果說杜魯門總統閃電般承認以色列建國,在一定程度上是一種出於個人情感並需頂住國務院強大壓力的行為,那麼,在30年後,支持和保衛以色列,已經成了有強大而廣泛的社會支持的美國的“使命”和“責任”。任何一位美國總統如果制定不利於以色列的政策,就必然遭遇強大的阻力和批評。

最親以色列的美國總統莫過於里根和小布希,他們都有強大的基督教福音派的支持,又跟有強烈的錫安主義情結並以美國猶太右翼政治菁英為主的新保守派結盟。這是一種錫安主義者的“神聖同盟”!“在小布希所屬的教派中,《聖經》中神將巴勒斯坦應許給以色列民眾的教義至關重要。歷史盡頭的宏偉戰鬥將在當代的以色列之地上演,而且它需要猶太人參與。因此,以色列國就成了聖卷歷史的關鍵見證和基督徒獲得拯救的至關重要的前提。”正是這種“神聖同盟”,成了小布希—沙龍特殊親密關係的重要基礎,也成了美國出兵伊拉克倒薩繼而“改造”整個中東的重要政治動力。

跟行政當局受一些偶然因素(如總統個人的信仰)影響而產生波動不同,更能代表美國民意的國會則持續向以色列一邊倒。1970年,當美國國會討論是否向以色列提供安全保障時,美國的《新共和》周刊籲請美國政府給予以色列正式的、無條件的的支持。這種立場也得到了美國基督教福音派喉舌《今日基督教》的支持。它主張一個外部大國介入,以確保以色列的生存,而“以色列只有從美國才能尋求充分的支持和保護”。

在20世紀80—90年代,美國參議院外交事務委員會在大力壓縮美國對外財政援助的同時,卻批准對以色列的大量援助。該委員會主席赫爾姆斯(JesseHelms)就是“千禧年前論”(Pre-Millenarianism)者,受到眾多福音派教友的囑託和支持。神學化的思想對於美國國會的共和黨領袖總有重要影響,如湯姆"迪萊(TomDelay)依據《聖經》稱呼約旦河西岸被佔領土為猶地亞和撒馬利亞,而其前任理查德"阿米(RichardArmey)則曾經公開提出從這些土地上驅逐所有巴勒斯坦居民的理念。

除了影響民意和政府政策外,美國基督教錫安主義組織和個人的直接活動也產生了重要影響。前面提到的以尼布爾等人為領導的“基督徒巴勒斯坦理事會”和“美國基督徒巴勒斯坦委員會”,就有效地動員了美國社會輿論關切猶太民族的命運,它們支持錫安主義,並抑制了親阿拉伯勢力在美國活動的效果。

如果說,以色列建國前後的美國基督教錫安主義組織的建立和活動的開展離不開猶太社團的支持和推動,那麼,20世紀末各種新組織的建立主要是出於美國基督教福音派的主動和熱情。這些組織通過大量捐款、組織聖地朝聖游、支持錫安主義活動、頻繁地公開發表支持以色列的言論、向政府施加壓力等多種方式支持以色列。

20世紀70—90年代,還有上千名福音派基督徒移居以色列。1980年,以色列議會通過了《耶路撒冷法》,宣布整個耶路撒冷為以色列統一的、不可分割的首都。當時幾乎所有駐耶城的外國使、領館都遷移到了特拉維夫,以抗議以色列對耶城的兼并,以色列陷入完全的外交孤立。而美國基督教福音派卻在以色列建立了“國際基督徒耶路撒冷大使館”,以表達對以色列的支持。該組織長期親以色列的立場深得以色列右翼勢力的讚賞。1998年,時任以色列總理的內塔尼亞胡就出席了該組織的年會;當時的耶路撒冷市市長奧爾默特還在會上向該組織的聽眾宣稱:“我要告訴總理、國防部長、總參謀長,你們是我們軍隊的一部分、我們力量和國防的一部分。”期待耶穌再來的美國基督教福音派,還跟猶太教極端分子共同推動在聖殿山重建第三聖殿並開展考古發掘工作,儘管那裡有著最重要的清真寺,乃全球穆斯林最神聖的地方之一。此外,福音派基督徒還是以色列“信仰者集團”擴建猶太定居點運動的狂熱支持者,它不僅為擴建猶太定居點運動提供了大量的財政支持,還成了以色列從被佔領土撤出、以土地換和平的障礙。跟猶太右翼勢力的立場一樣,美國基督教福音派還奉行道德絕對主義,將巴、以衝突看作善與惡的決鬥。巴勒斯坦人自然成了惡的、不容妥協的一方,也是不應享有民族自決權利的一方。這種來自基督教陣營的無視人道主義和民族自決權利的極端主義加深了中東的文明衝突,構成了中東和平進程的重要障礙。

在美國,反錫安主義(一譯反猶太復國主義)是個敏感詞。如果名人與這個詞連在一起,鐵定是個大新聞。

反猶太復國主義

一般而言,酒後駕車要認真對待,酒後失言則不必當真,不過要是這兩件事都出在名人梅吉森身上,結果就不太一樣。梅吉森酒醉駕車,被警察攔下檢查,演成報紙頭版新聞,一時間梅吉森被視為反錫安主義的代表人物。

當然接下來的媒體中所出現的新聞,就是名人們就梅吉森的酒後醉話如何選邊站的報道,新聞記者不斷追著娛樂界名人們要他們表態。例如8月7日今日美國報,就列出一組表示理解梅吉森的娛樂界名人,認為他並非是反錫安主義者,只是有酗酒的壞習慣,應該原諒他,支持他,另一組娛樂界名人,則認為吉森可恥,更絕的是,他們中有的發誓絕不再與他合作,有的發誓再也不看他的電影。有趣的是,還有人是列在未決定之下,大概還在權衡該如何表態吧。

吉森是娛樂界名人,鬧得娛樂界紛紛表態也合情合理,但由於他曾拍過電影基督受難記,並受到美國福音教會的一致推崇,甚至可以說還沒有哪一個文學議題讓教會如此團結一致。因此媒體也不放過教會的名人,一個個名牧師,也要發表個人看法。

福音派教會對待吉森的態度,《華盛頓郵報》用一句話概括,“福音派痛恨吉森的罪,但擁抱他的受難記”。酒醉駕車和口無遮攔,當然不可能得到教會牧師認同,但如果說吉森有反錫安主義思想,那麼這種思想就不可能是一朝一夕形成的,也可能體現於他的電影作品中,那麼就涉及到對基督受難記的評價了。而這當中就涉及到了教會的立場。因此大多數被媒體訪問到的牧師,都十分小心,避免否定基督受難記。

基督受難記還未上映時,就受到猶太社區的責疑,認為是一部宣揚反對猶太復國主義的電影。因為電影渲染了猶太人殺害耶穌的細節,並借用聖經中的話,讓猶太人表白,“讓流耶穌的血歸到猶太人和猶太人的後代”。這讓猶太社區感到會掀起反猶太主義思想來。

基督受難記最後上映時,把這句話刪除,並在電影結束時,以字幕方式陳述,有多少猶太人在二戰中死去。電影上映后的事實證明,基督受難記並未引發反猶太復國主義思潮。

愛家協會主席道生牧師的態度是:吉森的言行是傷害性的和不幸的,但與基督受難記毫無關聯,基督受難記是本世紀最好的電影。超大型教會新生命教會的主任牧師,也是全美福音聯合會的主席特。赫格德認為此事值得關注,但還看不出有重新評價基督受難記的必要,他此舉基本上劃定了福音派教會的立場底線:即不贊成吉森的言行,但那是個偶發的不幸事件,與他的作品無涉。這是比較公事公辦的態度。

不過還是有不少牧師更體現出寬容和慈愛,他們會為吉森辯護兩句。同樣也是全美十大教會之一,會友有兩萬人的社區教會的一位同工就指出,人喝醉了酒就會說些違背他本意的話,當不得真,再說他不在現場,又沒聽見梅吉森說話,因此無法去論斷。

16世紀時,唐·約瑟夫·納西就已經有借奧斯曼帝國之力恢復猶太國家的嘗試。19世紀80年代至90年代,在俄國、法國、德國出現反猶太主義浪潮后,形成了猶太復國主義的思潮和運動。

1882年,俄國敖德薩猶太人醫生利奧·平斯克提出:“人們歧視猶太人,是因為我們不是一個國家,這個問題的惟一解決方法就是建立猶太國。”同時,在俄國出現了猶太復國主義組織比路,並開始了猶太人向巴勒斯坦有組織的移民。

發動現代猶太復國主義的一個關鍵事件是1894年發生在法國的德雷福斯事件。猶太人被這起在他們認為是自由與啟蒙的發源地的國家發生的反猶太主義事件深深地震動了。這個事件的一個見證者是猶太裔奧地利記者西奧多·赫茨爾。在1896年他出版的一個叫做《猶太國》的小冊子中,他進一步提出了猶太復國主義的理論和綱領,並將這個事件描述成一個轉折點——在德雷福斯事件以前,赫茨爾曾經是一個反猶太復國主義者;在事件以後他變成了一個猶太復國主義的熱烈追隨者。然而,歷史學家們一直沒有重視赫茨爾的自述,轉而指出推動現代猶太復國主義普及的主要因素是煽動政治家卡爾·魯埃格所持有的反猶太人主義觀點的流行化。

1897年,赫茨爾在瑞士的巴塞爾召開了第一次猶太復國主義者大會。這次大會成立了世界猶太復國主義者組織(WZO),並推選赫茨爾為這個組織的第一任主席。大會通過的《世界猶太復國主義綱領》規定:猶太復國主義的目標是在巴勒斯坦為猶太民族建立一個為公法所保障的猶太人之家。

"錫安主義"這個字根源於"錫安"(希伯來語:ציון,Tziyyon),是聖經中所提到耶路撒冷的別名。這是奧地利猶太出版商納坦·比恩鮑姆(Nathan Birnbaum)在他1890年的刊物《自我解放》中對猶太民族主義所創的詞。

猶太復國主義首先被英國所利用。1917年11月英國外交大臣亞瑟·貝爾福代表政府發表《貝爾福宣言》,聲稱“英王陛下政府贊成在巴勒斯坦為猶太人建立一個民族之家,並為達到此目的而竭盡努力”。在帝國主義的支持下,猶太復國主義者不顧阿拉伯人的強烈反對,採用政治、外交、財政以及軍事手段,強行組織猶太人向阿拉伯人聚居的巴勒斯坦西部地區移民。在1882年至1948年間的6次移民浪潮中,有46萬多人移居巴勒斯坦。希特勒德國奉行的滅猶政策加快了猶太復國主義的發展。

19世紀末期,猶太人開始向巴勒斯坦地區移民,此時該地區歸奧斯曼土耳其帝國管轄。1918年,第一次世界大戰結束,奧斯曼帝國瓦解,英國控制了巴勒斯坦。猶太復國運動進入嶄新的局面。首先擴大在巴勒斯坦的猶太屯墾區,開始國家公共基礎建設和籌募建設基金,並且勸阻(或說迫使)英國當局不可採取任何將導致巴勒斯坦地區成為阿拉伯人佔多數的動作。在英國政府的准許下,猶太人向該地區移民加速,此時主要是來自東歐,尤其是蘇聯的移民。

1920年代猶太人口穩定成長,猶太建制亦具國家雛形,但同時巴勒斯坦阿拉伯民族主義的興起,對猶太人移入的抵制升高。國際間猶太人對錫安主義仍存在意見分歧。許多在歐洲和美國的猶太人認為並不需要有一個“猶太故土”,因為即使不支持錫安主義,猶太人一樣能以平等公民身分居住於西方民主國家。

1947年,英國宣布了他們從巴勒斯坦撤出的願望。同年11月29日,聯合國大會投票通過了一項將巴勒斯坦分割成一個阿拉伯國家和一個猶太國的議案(耶路撒冷成為國際領土)。在巴勒斯坦的阿拉伯人和猶太人之間馬上爆發了內戰。此後,猶太復國主義者立即用武力搶佔了擬議中所謂猶太國的領土,同時強佔了分治計劃中屬於阿拉伯國家的部分地區,在4個月內迫使30多萬阿拉伯人離鄉背井,成為難民。

當時,巴勒斯坦地區的阿拉伯人有120多萬,佔總人口的2/3強。但分治決議中的阿拉伯國的領土只佔巴勒斯坦總面積的43%。更令阿拉伯人難以容忍的是,阿拉伯國的領土支離破碎,互不相連,大部分是丘陵和貧瘠地區。猶太國則不然,猶太人雖僅有60萬,不到總人口的1/3,然而其領土卻占巴勒斯坦總面積的57%,大部分又位處沿海地帶,土地肥沃,水資源豐富。決議對巴勒斯坦人明顯不公,因此巴勒斯坦人拒絕建國。

1948年5月14日,巴勒斯坦的猶太人領導人宣布獨立,從而建立了以色列國。這在猶太復國主義運動歷史中標誌著一個重要的轉折點,因為運動的主要目標已經達成了。許多猶太復國主義組織採用了新方針,而那三個軍事組織也組合而成了以色列國防軍。

猶太人向巴勒斯坦地區大量移民和建立以色列國,大大激化了同整個阿拉伯民族的矛盾,成為以後中東局勢長期動蕩不寧的重要根源。

在獨立戰爭時期,大多數阿拉伯人口或是逃離了巴勒斯坦,或是被驅逐出境,所以猶太人在1948年停火線中的地區人口中佔多數。直到1967年以前,這停火線變成了以色列實際上的邊境。

1950年,以色列國會通過了回歸法令,給所有猶太人移民到以色列的權利。這法令,和從歐洲來的猶太難民潮與之後的被阿拉伯國家驅逐出境的猶太人潮一起,導致以色列的人口變為猶太人佔了絕大多數,而且這個變化看起來是永久的。

1968年世界猶太復國主義大會採用了以下的準則:

猶太人的團結與以色列在猶太生活中的中心地位;

猶太人從所有國家移民到祖先的土地——以色列地區;

在“預言的正義與和平”之下的以色列國的富強;

通過猶太、希伯萊與猶太復國主義教育和強化猶太的文化價值觀與精神價值觀而保存猶太人的身份;

在所有地區對猶太人權的保護。

巴以衝突的直接起源在於猶太人的復國運動,建國后又屢次把巴勒斯坦人趕出故土,就像當年別人對他們所做的一樣,而且越演越烈,終於釀成了民族矛盾。而更為深刻的原因是,兩個民族都曾是這塊土地的主人,兩個民族都視同一個城市為宗教聖地,從而衝突就有了更為堅實的感情和宗教力量,而解決也變得更加困難。猶太人的建國和驅逐可以看作為幾千年來怨恨的釋放,雖然可以理解,但猶太人表現出來的過分強硬和蠻橫卻為本來可以更好解決的問題留下了禍根。

猶太復國運動是散居世界各地的猶太人要求回到古代故鄉巴勒斯坦,重建猶太國的政治主張與運動。這種運動追求的是自身民族的自由,然而卻忽視了其他民族的合法權益。

猶太人返回祖輩所居住的地方的願望已成為全球猶太人的中心主題。上古時代,巴勒斯坦曾存在著以色列國和猶太國兩個猶太人國家,分別於公元前8世紀和前6世紀被亞述和巴比倫所滅。自從公元135年猶太人起義失敗,以及在公元70年羅馬帝國對耶路撒冷的毀滅,公元135年,猶太人被逐出巴勒斯坦地區,然後猶太人就散居到了帝國的其他地方,雖然在希臘化時代(Hellenistic Age)許多猶太人自願決定離開巴勒斯坦而移居到地中海盆地的其他地方(這些移居所造就的著名的人士中包括亞歷山大的斐洛)。

如同莫澤斯·赫斯(Moses Hess)在他1862年的著作《羅馬與耶路撒冷:最後的民族問題》所論,有些猶太思想家認為猶太人定居巴勒斯坦是一個民族問題。

猶太復國主義者認為,散居世界各地、使用不同語言的猶太人屬於同一民族,不應與其他民族融合和同化。解決猶太人問題的主要途徑不是消除產生反猶太主義的階級根源,而是與非猶太人分離,單獨建立一個國家。只要取得宗主國與其他大國的支持和有錢的猶太人的資助,不斷向一確定地區移民,即可實現這一目標,而無須徵得殖民地區居民(巴勒斯坦人)的同意。

然而事實上,猶太人佔領巴勒斯坦的理由是猶太人的祖先在巴勒斯坦生活過,可是這不是猶太人擁有巴勒斯坦的理由,因為當一個民族擁有一塊土地超過50年,他就擁有了這塊土地,而阿拉伯人在巴勒斯坦生活了幾千年,猶太人的主體已經離開了巴勒斯坦,他們已經不是巴勒斯坦的主體民族了。

雖然猶太復國主義是以猶太教為根據將猶太人與以色列地區聯繫在一起的,現代猶太復國主義運動本來是非宗教性質的,開始是作為對19世紀末葉在歐洲猖狂的反猶太主義的一個回擊。它是猶太人對在東歐——主要是俄國——發生對猶太人大屠殺的一個反擊。

自以色列立國開始,錫安主義這名詞變得常用於指對以色列國的支持。但是,其間也存在一系列不同,而且互相競爭的支持以色列的意識形態切合了錫安主義的廣義範疇,例如宗教錫安主義、修正錫安主義和勞工錫安主義。於是,錫安主義有時也會用作指定形容這些意識形態的活動,例如鼓勵猶太人移居以色列的活動。

雖然舊約的歷史遠超過現代錫安主義運動,錫安主義這名詞亦會用作形容有千年歷史的舊約與猶太人和以色列國的關係。在一些情況下,錫安主義者會比用作泛指所有猶太人,以作為對反猶太主義的一種美化和掩飾,1968年的波蘭反猶運動就是一例。本條目是用以對錫安主義運動的歷史和目標作出描述,而非對以色列歷史或以巴衝突的析述。如想了解種種反對錫安主義的運動,可參見“反猶主義”。