志摩的詩

志摩的詩

《徠志摩的詩》是於2000年07月01日由作家出版社出版的圖書,作者是徐志摩。全書詩作55首,開頭一首為《這是一個懦弱的世界》,最末一首為《康橋》。

志摩的詩

這是一個懦怯的世界

多謝天!我的心又一度的跳蕩

我有一個戀愛

去罷

為要尋一個明星

留別日本

沙揚娜拉十八首

破廟

自然與人生

地中海

灰色的人生

毒藥

白旗

嬰兒

太平景象

卡爾佛里

一條金色的光痕

蓋上幾張油紙

無題

殘詩

東山小曲

一小幅的窮樂圖

先生!先生!

石虎衚衕七號

雷峰塔

月下雷峰影片

滬杭車中

難得

古怪的世界

朝霧裡的小草花

在那山道旁

五老峰

鄉村裡的音籟

天國的消息

夜半松風

消息

青年曲

誰知道

常州天寧寺聞禮懺聲

一家古怪的店鋪

不再是我的乖乖

哀曼殊斐兒

一個祈禱

默境

月下待杜鵑不來

希望的埋葬

冢中的歲月

叫化活該

一星弱火

她是睡著了

問誰

為誰

落葉小唱

雪花的快樂

康橋再會罷

戀愛到底是什麼一回事

志摩的詩

徐志摩先後留學過美國和英國。發達資本主義社會繁華的物質生活,上流階層富有閑散的生活景況,英國浪漫主義、印象主義、唯美主義的文學作品,都給年輕的徐志摩留下了深深的烙印。理想的狂熱觸發了他創作的慾望,"詩情真有些象是山洪暴發,不分方向的亂沖"。以後,他在《詩刊弁言》中闡述對詩的認識時說,"我們信詩是表現人類創造力的一個工具,與音樂與美術是同等性質的,我們信我們這民族這時期的精神解放和精神革命沒有一部象樣的詩式的表現是不完全的。"也許正是抱著這種希求,同時受國內"五四"愛國運動浪潮的激蕩,他滿懷英國資產階級的理想主義和人道主義,"揮一揮衣袖",悄悄地告別使他深深眷戀的康橋,欣然登程返回祖國。對於徐志摩的思想核心,似有必要剖析一下。他宣稱"我是一個不可教訓的個人主義者。這並不高深,這只是說我只知道個人,只認得清個人,只信得過個人。我信德謨克拉西的意義只是普遍的個人主義;在各個人自覺的意識與自覺的努力中涵有真純德謨克拉西的精神;我要求每一朵花實現它可能的色香,"不難看出,這種思想的實質就是資產階級的民主個人主義。"徐氏認為:人類社會發展的根本原因,是在人們的性靈。他的理想是個人的性靈得到最大自由的發展。(對愛、自由的追求和美的享受都包括在內)。"

據此,我們也有理由斷言:徐志摩的人道主義也是資產階級的。註腳就是他的"宣言"。"五四"之後的中國,一方面是中國共產黨領導的革命鬥爭運動風起雲湧,各種流派的文學社團大量產生,一方面是廣大人民仍處於社會的底層,生活景況十分悲慘。嚴酷的現實與詩人那玫瑰色的理想世界形成了尖銳的對峙。他失望、憂憤、痛心疾首。《先生!先生!》、《誰知道》、《灰色的人生》、《叫化活該》(見《志摩的詩》)等一些作品就深切地記錄了詩人這時的思想軌跡。他清楚地看到:"可憐我快餓死了,發財的爺!"/大門內有歡笑,有紅爐,有玉杯;/"可憐我快凍死了,有福的爺!大門外西北風笑說:"叫化活該!"/《叫化活該》面對形容慘淡的底層民眾,目睹人民饑寒交迫的痛苦生活,詩人精神感到十分壓抑、憤懣。他要吶喊,要開放他的"寬闊的粗暴的嗓音,唱一支野蠻的大膽的駭人的新歌",要鼓勵讀者"到民間去,聽衰老的,病痛的,貧苦的,殘毀的,受壓迫的,煩悶的,奴服的,懦怯的,醜陋的,罪惡的,自殺的""靈魂的呻吟"。由於理想的狂熱、愛的深沉,隨之而來的失望的痛苦也就特彆強烈。這使得徐志摩在直面人生,用"半乾的墨水"移情寄慨時,總是同情多於批判,傷感多於憤怒,憂嘆多於吶喊,頹唐多於昂奮,詩稿多呈"殘破的花樣"。在他眼裡,"民族的破產,道德,政治,社會,宗教,文藝,一切都是破產了的。"絕望、殘毀、荒唐、沉淪、惆悵、凄冷、徘徊、破碎這些字眼大量出現於他的筆下。他傷心"希望,不曾站穩,又毀了";他詛咒"誰敢說人生有自由,星光在天外冷眼瞅,人生是浪花里的浮漚";他忽而高呼,要用"自剖的一把鋼刀","劈去生活的余渣,為要生命的精華",忽而又流露出厭世遁世的情緒,宣揚"一切的虛偽與虛榮與虛空",都將"暴露在最後審判的威靈中","在主的跟前,愛是唯一的榮光"。散見於徐志摩詩集里的這些"殘破的花樣",反映了詩人頭腦中的矛盾,思想上的混亂。對處在三座大山重壓下的祖國和民眾,他懷有憐憫心。"

除去這些政治詩,徐志摩還有一些被公認為最能代表他創作風格的抒情短章,如《沙揚娜拉》、《車眺》、《再別康橋》。這部分詩歌的共同特點是:文字清雅秀麗,意境幽謐恬淡,富於浪漫主義色彩和情調。請看:最是那一低頭的溫柔,/象一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞,/道一聲珍重,道一聲珍重,/那一聲珍重里有蜜甜的憂愁/沙揚娜拉!/《沙揚娜拉》寥寥四句,使人恍若身臨其境。用"水蓮花"比附素以賢惠聞名於世的日本女子,美麗動人,形神貼切;用"不勝涼風"來描繪告別之際躬身還禮的日本女郎,更增添了這形象的溫柔和嬌羞之態。那一聲聲輕柔甜潤的"珍重",悱惻動人地蘊藉著友人們(或許是情人)因愉快的相會,而帶來的依依惜別之情。小詩沒有正麵塑造人物形象,沒有具體敘述活動場面,也沒有什麼更多的故事內容,僅一個簡單的動作,一句普通的告別語,就使人產生了豐富的聯想,留下了美好的印象,確實不同凡響。最後,詩人摹日語"再見"之音道了一聲"沙揚娜拉",再度渲染了這似水的柔情,吟詠出一個意蘊幽深的迴音。那輕輕的我走了,/正如我輕輕的來;……悄悄的我走了,/正如我悄悄的來;/我揮一揮衣袖,/不帶走一片雲彩。《再別康橋》也是一首流傳很廣、久唱不衰的抒情歌謠。美麗的康橋(即劍橋),曾在詩人的生活中佔據過重要的地位。他的人生觀、藝術觀、創作慾望都是在這裡形成的。那"河畔的金柳","波光里的艷影",不僅在他"心頭蕩漾",更有一種夢幻般神奇的力量,催使他神思飛揚,異想"滿載一船星輝,在星輝斑爛里放歌"。與眾不同的是,詩人別離如此鍾情的康橋,既不是"淚灑相思地",也不是慷慨陳辭,放歌而去,只是像來時一樣,悄然無聲地走了。唯餘一片淡淡的雲彩裹藏著詩人無限的柔情,默默地飄浮在異國他鄉的天際。這是多麼縹緲、超脫的意境啊!難怪他後來的妻子陸小曼說他"有些神仙似的句子看了真叫人神往,叫人忘卻人間有煙火味。

壓迫我的思想與呼吸,打死可憐的希冀的嫩芽,把我,囚犯似的,交付給妒與愁苦,生的羞慚與絕望的慘酷。毋須多作剖析,這種情調很不健康,也不是一個真正想追求幸福、美滿愛情的男子應有的。到此為止,這首詩已不能稱之為優雅的小夜曲了。如此庸俗低下、自作多情的嘮叨,既無意境,亦無美感,唯一可見的,倒是詩人日趨枯窘的思想,日漸消沉的意志。這也說明,一個詩人,不管他有多麼嫻熟的藝術技巧,多麼睿敏的創作靈感,一旦在尖銳激烈的社會矛盾中失去方向,畏縮退避,躲進象牙之塔,鼓吹為藝術而藝術,沉溺在個人感情的小溝里孤芳自賞時,就必然陷於迷途而不能自返,再不會寫出什麼經得起時間檢驗的,思想性和藝術性俱佳的作品來。這是文學創作中的一條客觀規律,徐志摩也擺脫不了它的制約。(徐志摩擅長寫)需要用語言表達一種情緒,即當一個人看到土地開始散發芳香,在廢墟里,在草叢的蔭影下出現一些僻靜的角落,從那裡傳出切切的私語和朗朗的笑聲時,他所感受到的情緒。(但時代)還需表達出另一種情緒,即遊行隊伍的天崩地裂般的呼喊聲。但是這一切他不願照老樣子去寫。他應該找到新的形式、新的語彙、新的形象。

作為一位新月派的著名詩人,徐志摩尊崇聞一多關於詩歌要有音樂美、繪畫美、建築美的觀點。他熔鑄中國古典詩詞、散曲、民歌的精華,兼取歐洲浪漫派詩人的風格樣式,積極、認真地在現代白話格律詩的原野上耕耘,形成了一種新穎、獨特、清新的詩風。崇拜者,嘆服那情感熾熱、韻律諧和、文采照人、意味雋永的詩句,譽其為"一手奠定文壇的健將";反詰者,則揭其生搬硬套、晦澀模糊、支離破碎、矯揉造作的痼弊,貶其為詩壇"小丑"。首先,徐志摩的詩歌是獨抒性靈的詩。徐志摩自己有一段闡述:“我要的筋骨里還需指出,徐志摩也寫過一些無聊、頹廢、色情的詩。如《猛虎集》第一首《我等候你》,描繪的是一個痴情的男子等候情侶赴約時的內心活動,詩中有這樣的句子:你明知道,我知道你知道,你這不來於我是致命的一擊,打死我生命中乍放的陽春,叫堅實如礦里的鐵的黑暗,迸出來的,血液里激出來的,性靈中跳出來的,生命里震蕩出來的真純的思想。”

朱自清在討論新月派和徐志摩的詩歌藝術時,也做出了非常準確的把握:“作為詩人論,徐氏更為世所知。他沒有聞氏(指聞一多——編者注)那樣精密,但也有他那樣冷靜。他是跳著濺著不舍晝夜的一道生命水。”徐志摩強調的“性靈”,實際上就是一種發自內心的真情實感,一種內在的情性。由這種情性的牽引,他在詩中盡情地表述著對理想和美好事物的追求,表達對自然和愛情的熱愛。正是這種坦蕩率真的情感,使徐志摩的詩總是顯得那樣自然天成,絕少人為的斧鑿之痕,散發出一種自然的“生命水”般的活力,具有獨特的藝術魅力。如那些懷人念舊的詩篇《再別康橋》、《哀曼殊斐爾》,都是發自性靈深處的名篇。因為記憶中那些美好和心靈深處的那一份情感,所以那些景物都不再是純客觀的自然物,那雲彩、金柳、青荇、波光、水影因情感而著色,因情感而美。康橋曾見證過往昔的美好時光,可如今物似人非、人去樓空,這裡藏著多少常人難以承受的人生遺憾!這裡每一片風景都浸染著情感,情與景融合無間,才可能表現出那一份“志摩式”的灑脫和無奈。其次,看似信手拈來的物象,實則是苦心孤詣地構成的意象。

徐志摩詩歌之美,美在意象。而詩歌意象的構成,又有著一些非常個性化的方法和效果。這些形象,都是人們在自然中、在生活中、在英國浪漫派詩人的詩作中似曾相識的,但經過詩人徐志摩感情的孕育,又具有了獨特而新穎的特色。徐志摩詩歌的意象常用三種方法來構建:第一,通過情感化賦予客觀物象以感情色彩,使之由平入奇。既讓讀者感到屬於自己經驗範圍以內的事和景,又讓讀者覺得其間蘊含了嶄新的意趣。如《黃鵬》,寫黃鸝“衝破濃密,化一朵彩雲”、“像是春光,火焰,像是熱情”,這裡之所以讓人覺得新穎,因為其中有詩人的感受。又如《再別康橋》:“那河畔的金柳,/是夕陽中的新娘。”由金柳向新娘的轉換,是由詩人感覺的位移使然。第二,比喻的方法在形成新穎的意象時也具有不可忽視的作用。如《沙揚娜拉》中“最是那一低頭的溫柔,/像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞”。一則妙喻寫出了日本小姐與友人道別時那千嬌白媚的神態,那種東方式的溫柔長留在讀者的記憶中。又如《她睡了》,用J極富詩意的比喻寫“她”的睡態——“星光下一朵斜欹的白蓮”、”“香爐里裊起一縷碧螺煙”、“澗泉幽抑了喧響的琴弦”。比喻的方法用於構建意象,有助於突顯意象某一方面的特性,既可以通過類比關係去拓展意義,又可以增強詩的形象性。第二,抓住剎那間的感受、印象,將其定格下來作為意象。如《灰色的人生》中:“我一把揪住西北風,/問他要落葉的顏色。”捕捉到那獨特的瞬間,就可以像英國詩人布萊克門(Black)所說:“一沙一世界,、/一花一天國。/無限掌中置,/剎那成永恆。”徐志摩以詩筆把握了這些瞬間,產生出了獨特的意趣,對讀者來說也是新穎的意趣。再次,徐志摩詩歌之美還美在一自律。徐志摩是新月社的代表詩人,新月社詩人們在新詩格律化方面的主張也是徐志摩認同的。在徐志摩的詩作中,詩形、意境、詞藻都很美。尤其值得注意的是,徐志摩對音樂美的追求幾乎到了一種痴迷的程度。

從音節來看,徐志摩詩歌的音節和旋律,都顯得非常自然和諧。他曾經說:“詩的真妙不在他的字義里,卻在他不可捉摸的音節里。”他的音節似乎得自冥冥之中的神助,實際上這種自然和諧的效果也是刻意為之的效果一是音節與詩作要表達的思想和情緒的變化相一致,二是由有效的技巧來支持。他的詩作中大量運用疊字的技巧,以及重句、復沓的技巧,都是力圖創造出一種他所期待的效果。如《再別康橋》中首段和尾段中的“輕輕的”和“悄悄的”,營造出一種節奏上的特殊感覺。又如《沙揚娜拉》節奏和旋律都很輕柔舒緩,最後一句不用漢語中那乾脆果斷的“再見”,而用日本語中的“沙揚娜拉”,把它處理成柔和的尾音。既顯得溫柔纏綿,又富於東方式的女性風韻。從這些細緻的處理中,讀者已不難體會到詩人徐志摩在音調上的煞費苦心。在韻腳的處理上,徐志摩同樣非常講究。新詩句法因要貼近白話口語,音節很容易變得散漫,這時韻的聯繫與貫穿作用就變得尤其重要。徐志摩的詩作有時一詩一種韻式,有時一首詩同時幾種韻式,並沒有形成對一種韻式的偏好,這說明徐志摩的詩作並不完全像胡適為自由詩用韻所做的倡議——新詩“在自然的輕重高下,在語氣的自然區分”——那樣,徐志摩詩歌的用韻不但是追求一種“語言的節奏”,而且還有一種“形式化的節奏”。語音的節奏可以說是一種散文的節奏,但形式化的節奏則屬於嚴格的詩的節奏。徐志摩的詩歌既尊重現代漢語的表述習慣,又有對現代漢語語言習慣的某些突破;在語法規範上,既有中國古典詩詞的浸潤,又有英詩的好些影響;在新詩格律化的過程中,既有對聞一多“三美”主張的有效融會,又有他自己的獨到意會。他是根據自己“真純的詩感”在創造、在發現。因此,他在詩歌藝術上所作的探索,對現代漢語詩歌的藝術發展來說,其貢獻是其他新月詩人不可能取代的。

徐志摩(1896年1月15日-1931年11月19日),原名章垿,字槱森,后改字志摩,浙江海寧人,中國著名新月派現代詩人,散文家,亦是著名武俠小說作家金庸的表兄。徐志摩出生於富裕家庭,並曾留學英國。一生追求“愛”、“自由”與“美”(胡適語),這為他帶來了不少創作靈感,亦斷送了他的一生。徐志摩倡導新詩格律,對中國新詩的發展做出了重要的貢獻。

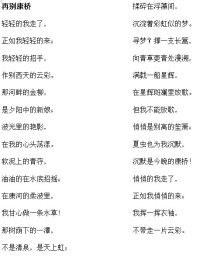

再別康橋

輕輕的我走了,

正如我輕輕的來;

我輕輕的招手,

作別西天的雲彩。

那河畔的金柳,

是夕陽中的新娘;

波光里的艷影,

在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇,

油油的在水底招搖;

在康河的柔波里,

我甘心做一條水草!

那樹蔭下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻間,

沉澱著彩虹似的夢。

尋夢?撐一支長篙,

向青草更青處漫溯,

滿載一船星輝,

在星輝斑斕里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是別離的笙簫;

夏蟲也為我沉默,

沉默是今晚的康橋!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的來;

我揮一揮衣袖,

不帶走一片雲彩。

十一月六日

寫於1928年11月6日,初載1928年12月10日《新月》月刊第1卷第10號,署名徐志摩。

沙揚娜拉(贈日本女郎)

最是那一低頭的溫柔,

像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞,

道一聲珍重,道一聲珍重,

那一聲珍重里有蜜甜的憂愁——

沙揚娜拉!

寫於1924年5月陪泰戈爾訪日期間。這是組詩《沙揚娜拉十八首》中的最後一首。《沙揚娜拉十八首》收入1925年8月版《志摩的詩》,再版時刪去前十七首,僅留這一首。沙揚娜拉,日語“再見”的音譯。

徠雪花的快樂

假如我是一朵雪花,

翩翩的在半空里瀟灑,

我一定認清我的方向——

飛揚,飛揚,飛揚,——

這地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷,

不去那凄清的山麓,

也不上荒街去惆悵——

飛揚,飛揚,飛揚,——

你看,我有我的方向!

在半空里娟娟的飛舞,

認明了那清幽的住處,

等著她來花園裡探望——

飛揚,飛揚,飛揚,——

啊,她身上有硃砂梅的清香!

那時我憑藉我的身輕,

盈盈的,沾住了她的衣襟,

貼近她柔波似的心胸——

消溶,消溶,消溶——

溶入了她柔波似的心胸!

此詩寫於1924年12月30日。發表於1925年1月17日《現代評論》第一卷第6期。