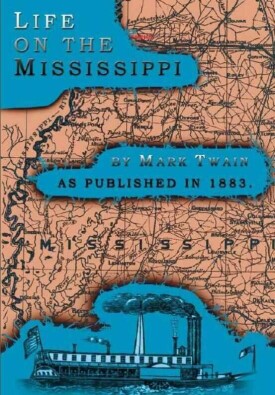

密西西比河上的生活

馬克·吐溫所著的自傳體遊記

《密西西比河上的生活》(Life on the Mississippi)是美國作家馬克·吐溫於1883年發表的自傳體遊記。該作品表達出馬克·吐溫對底層人物的苦難生活的同情及其命運的深切關注。作者目睹了密西西比河沿岸的罪惡和黑暗;美國上層社會的趨炎附勢、下層社會的痛苦呻吟,還看到了種族關係的日益緊張以及工業化和城市化對密西西比河河流生活的野蠻入侵。

《密西西比河上的生活》的創作風格,完成了從詩意浪漫到辛辣諷刺,從溫暖追憶到淡淡思鄉之愁的轉變。

《密西西比河上的生活》是一本自傳式遊記,馬克·吐溫回憶了他在密西西比河上做水手工作的經歷,作者對密西西比河懷有濃厚的興趣,在他的筆下,這條河以一個富有生命力的、變化多端、難以琢磨的任性形象出現在人們眼前,它既具有巨大的破壞性,危害極大,又養育著大河流域廣大的國土上的人民。對於沒有受過多少學校教育的馬克·吐溫來說,密西西比河簡直是一所大學,它使他認識了許多奧妙的自然現象和複雜的社會現象。密西西比河上的河水漲落甚至會直接影響著農莊的興盛與毀滅,城市的興旺與衰敗。“密西西比河最奇怪的特點之一——河道的隨時縮短。有的壞蛋因為他的種植園在離河稍遠的鄉間,地價較低,河水猛漲的時候,他就只要等待時機,趁著黑夜在那一條狹窄的地峽上挖一條小溝,把河水引進去,於是在意想不到的短時間內,就會出現奇迹:那就是,整個密西西比河佔據了那條小溝,把那個偏僻地方的種植園搬到它的岸邊來了(使他的地價上漲四倍),而另外那個人很值價的種植園卻被隔離到老遠,成為一個大島了。”

在那些年中,大河在颶風島和一百號島、阿肯色州的拿破崙,還有胡桃灣和會議灣這些地方都曾經衝決過,這幾次總共縮短了河道六十七里,密西西比河以其強大的力量和不可預知的方式在不斷地改變著其周邊的自然環境,而河岸上的人民也順應著河流不斷地繁衍生息。

該遊記中還記錄了河上文明的不斷變遷,“這條河經過探測后,一直過了七十年,沿河的兩岸才有了人數可觀的白種居民,又過了五十年,才有了交通。這條河上最早的交通工具是平底船,不久小火輪就闖進來了。但是後來輪船越來越多,速度也大大提高了,於是它們就可以獨吞全部航業,從此以後木船業就嗚呼哀哉,永遠完蛋了。木船的船夫變成輪船上的水手,或是大副,或是領港”。這是一種自然而然的變遷,是人與自然的和諧發展。

在文本中作者還滿懷欣喜地描繪了密西西比河兩岸的沿途城市的風光:柏林頓、聖路易、明尼亞波利斯、洛克島、新奧爾良、聖保羅、杜標克。“每到一個展現在眼前的新地方,人們的驚奇和敬愛心理就更加深刻、更加增長。這樣的人民和他們這樣了不起的成就,不能不令人起敬。這是一個具有獨立精神的民族,要是為這種民族的前途擔憂,那是大可不必的。”作者對每一個地方都由衷地讚歎,對未來的發展充滿了樂觀,在這樣的發展中,人類的智慧作用於自然而成果斐然,自然與文明高度地融合與並存。

在19世紀上半葉,美國的地理中心是密西西比河流域,同時密西西比河又是這個年輕國家中部的交通大動脈。在19世紀50年代,美國西部領土開發高潮到來之前,遼闊的密西西比河流域佔美國已開發領土的四分之一。

南北戰爭結束后,美國開始進入了急速發展的“鍍金時代”。鐵路迅速地在美國全國蔓延,一系列的社會矛盾隨之出現,如奴隸制、人口膨脹、城市移民、宗教信仰復興、種族主義、改革熱潮、立法等問題。人們在極度追求物質利益的同時越來越忽視精神層面上的東西,內心空虛匱乏。在人與自然的關係由並存與融合到對立與惡化的過程中,人的本性也漸漸偏離了自然的本質,逐漸異化、物化,最終釀成了全球化的環境惡化和生態危機。“文明在為人們帶來巨大物質財富的同時,也玷污了人類原本純潔的心靈,壓抑了自然而健康的本性。”

為了解決這些矛盾和生態危機,社會道德強加給人們種種價值觀和是非觀,但結果卻令人十分失望,隨著人們物質的需求越來越多,人的理性越來越難以控制。1882年春天,馬克·吐溫到密西西比河上重遊了一次,那次旅行之後的第二年就出版了《密西西比河上的生活》。

《密西西比河上的生活》的主題思想之一:暴露黑暗,歌頌人民。

作者對大自然的愛,對勞動人民的愛,集中反映在《密西西比河上的生活》這本自傳體遊記中。馬克·吐溫對密西西比河有著特殊的感情,因為他青年時期當過領航員,與廣大船員共同勞動、並肩戰鬥在這條河流上。那大河的旋渦、暗礁、急流、險灘,他了如指掌;那兩岸的山林、城鎮、風土、人情,他銘記不忘。

對夕陽西下時河面上泛出的那番美景,作者在小說中有過十分動人的描繪。作者描寫自然,不是為寫景而寫景,而是通過描寫自然風貌來抒寫自己複雜的心情。“他像畫家寫生一樣祥,捕捉自然風物的各種特點,描下許多迷人的畫窗。他把河寫活了,把物寫活了,栩柳如生,躍然紙上。

可是對那番美景,掌握著全船命運的領航員馬克·吐溫並不一味欣賞,反而更加警覺起來。憑他那雙明察秋毫的眼睛,那副航技高超的本領,他很快就覺察出:那“血紅色的天空”是狂風暴雨的徵兆;那“漂浮的獨木是河水上漲的信號;那“水面的斜痕”是陡峭暗礁的預告;那“翻滾的泡漩”是河床變遷的反映。於是,馬克·吐溫和船員們便立即投入了緊張的戰鬥,終於化險為夷了。

作者不僅寫景,而且抒情;不僅看到奇觀,而且察出險倩。寓情於景,水乳交融,繪聲繪色,讀來頗有身臨其境之感。馬克·吐溫對那段緊張而又愉快的船員生活十分自豪。

他說:“‘我’愛這門職業,遠甚於‘我’後來所從事的任何職業。在那個時代,一個掌舵者是世界上唯一不受拘束而完全獨立的人物。”難能可貴的是,作者不僅熱情洋謐地讚美了大自然、勞動人民,而且滿腔熱忱地歌頌了工人階級自己的組織——舵工協會。船員們為了增加工資、改善勞動條件,破天荒地把船員自己的力量組織成為一個戰鬥的集體,開展對船主們的鬥爭,並取得了勝利。

作者看到勞苦大眾那股揚眉吐氣的神氣勁兒,心裡具有說不出的高興。船長鬥不過船工們,只好服輸:“好吧,夥計們,你們總算一時勝利了,‘我’心甘情願地向你們屬服。”

舵工協會還有一條規定,凡上船工作的一定得是參加協會的船工。船員勝利了。美國工人階級勝利了。

該作品描寫的這次工人階級的勝利鬥爭儘管發生在1861年,但對出版該書的19世紀80年代年代來說,卻具有重大的現實意義,因為這個時期正是美國工人運動的高漲時期。爭取8小時工作制的示威遊行此起彼伏,反對剝削、壓迫和種族歧視的罷工運動風起雲湧。

“勞工騎士會”於1869年成立,到19世紀80年代已發展到70萬名會員,它是美國工人階級創造出來的第一個全國性組織。恩格斯曾徑讚揚說:“在講英語的工人中間出現一次真正的群眾運動,這還是第一次。土生土長的工人群眾之參加美國的運動,據‘我’看來,是1886年最大事件之一。”

馬克·吐溫對這一革命組織熱情歌頌、勇敢捍衛。1886年3月22日,正當“勞工騎士會”遭到資產階級的圍攻時,他便挺身而出,在一次群眾集會上慷概激昂地發表了一篇題為《勞工騎士會——新的朝代》的演說。

作者一針見血地指出,千百年來都是帝王和少數人有權支配一切,但是這種權力“從今天起,在這個國家裡,是永遠化為灰燼了,因為在這個國家裡升起了一種比任何帝王的力量都更大的勢力,”而這種勢力“將會上王座,揮舞它的權杖,於是飢餓的人可以得食,寒冷的人可以有衣,那些假王公貴人即將消滅,而真正的主人要來掌權”。他所指的“真正的主人”,就是組織起來的工人階級。他說:“當所有的泥瓦工人,所有的機械工人,所有的礦工,所有的鐵工,印刷工人,碼頭工人,油漆工人,鐵路司機,所有的女售貨員,所有的女縫工,所有的接線生,一句話,所有的身上蘊藏著你們叫做權力的那個東西的實體,而不是沒有權力的勞苦大眾——當這些人起來時,隨你喜歡用什麼騙人的名字來稱呼這種偉大的局面,事實終會是:一個國家起來了。”最後,他滿懷信心地指出,這將是世界上最偉大的時代的開始,他面臨的是人類最正義的事業,而且一定會成功。

作者把這個美國工人階級全國性的第一個組織,以勝利者的姿態,形象地反映到作品中。這可以說是美國文學史上偉大的創舉。《密西西比河上的生活》一書的出版,對“勞工騎士會”70萬名會員和廣大人民群眾是個鼓舞,尤其是書中船員們組織工會與資本家進行鬥爭、並取得勝利的那個動人故事,立刻就被許多工會雜誌轉載,其中有一家重要的工會雜誌稱讚馬克·吐溫在為“勞工運動爭取公平待遇的鬥爭電作出了有力的貢獻” 。小說對當時美國工人運動的發展起了推動的作用。

《密西西比河上的生活》的主題思想之二:回歸人的自然天性,建設人的精神生態。

人類文明的進步往往以生態環境的破壞為代價,自然資源過度地開發和利用促使人與自然的矛盾加劇。而人類的物慾膨脹不僅傷害了自然,同時也傷害了人自身,使人喪失了他的天真和美好的心靈。人與自然的疏遠和敵對成為人性頑疾的根源,也是生態危機的根源。

精神是人性中的重要因素,要解決生態問題,就應該堅決消除人的精神污染,建設人的精神生態。如果想要從根本上解決困擾人們的自然與發展之間的諸多問題,就必須引導人的心靈返璞歸真,調整人的精神狀態,實現精神生態與自然生態的良性互動,建立一種和諧自在的生存方式。

作者強調,在他的全部經歷中,給他留下了最深刻印象的莫過於他在密西西比河上當水手的那段生活,他認為這是他最難忘的一段時期。“‘我’愛好領航員這個職業,遠遠甚於其他從事的任何一行,而且對它感到無限的自豪。理由是明顯的:當年的領航是世界上唯一無拘無束、完全獨立自主的人。”密西西比河上的水手們雖然粗魯,但性格淳樸,“水手們個個都是天不怕,地不怕的成天打架的角色,專愛粗魯無比地逗樂取笑,昏頭昏腦隨口罵人,揮霍成性。但是大體上都誠實可靠,忠於職責和諾言,而且每每是非常地豪爽”。

馬克·吐溫在書中運用簡單、輕鬆和詼諧的語言為讀者勾勒出了一幅閑散自在、簡單淳樸、滿足快樂的生存畫面。“‘我’小時候的村鎮上有兩件大事,就是有兩艘輪船每天都要來那裡一次。這兩件大事出現以前,這一天使人充滿了期望,顯得光輝燦爛。”愜意的生活與純潔的心靈是相通的,這種在原生態的自然中所獲得的愉悅是其他任何東西都無法比的。自然的本質就是萬事萬物自由自在和諧相處,這種灑脫自在的生存方式,如果得到大力的弘揚和倡導,必將使人的心靈和自然都回歸到一種正常健康的狀態。

通過馬克·吐溫的經歷我們可以看到,不久之後戰爭爆發,商業停頓下來,馬克·吐溫不得不另謀生計,他做過礦工、記者、通訊員、演講家、作家。但是馬克·吐溫說:“從駕駛台上最末一次瞭望之後,來而復逝的二十一個年頭,只要用幾句話就可以帶過。”可見遠離了自然,生活和心靈都變得十分無趣。

對作者來說,密西西比河上做水手的時光,是他最為留戀、最幸福、最自由的一段時光,是他的心之所向。當作者回到了童年時代的故鄉密蘇里的漢尼伯爾時候,有這樣的描寫:“‘我’想那要算是密西西比河上最美麗的風景之一,這裡在‘我’看來反正是夠美麗的,很使‘我’滿意,而且比起‘我’將要重遊的其他一切舊地來,這個地方的確有一種優點:它沒有遭過變化;還是像從前那樣,仍舊是年輕而有朝氣,清秀而優雅;而其他各處的面貌卻難免衰老,難免因人生的擾攘而帶著創傷,顯出憂傷和挫敗的痕迹,不足以給‘我’精神上的鼓舞。”“‘我’在故地重遊,回到小時候的鎮子上停留的三天當中,每天早晨醒來,老是覺得自己是個小孩子——因為在‘我’的夢中,所有的面孔都恢復了青春,正像從前的樣子。”對於往昔田園牧歌式的生活,馬克·吐溫表現出了無限留戀之情,他在回到童年的故鄉時,彷彿找到了一種心靈的歸宿。因此在該小說中沒有諷刺與批判,沒有挖苦與嘲笑,有的只是輕快的調笑和溫暖的回憶。

該遊記中,還穿插了很多的傳奇故事,如處女岩的傳說、佩波安和西格溫的傳說、白熊湖的傳說。作品中字裡行間表現出的浪漫主義情懷,正是一種良性的精神生態的展現,是人的心靈回歸了自然。這是人的內部自然的回歸,是一種由內而外,發自內心的對自然生態的無限熱愛。這種回歸是通過欣賞自然的本真來捨棄文明社會中的躁動、急功近利和陰暗,而並非是通過外在的力量去改變自然和社會,也並非是通過道德和法規來約束人的行為,它是為了構建美好的精神家園,是為尋回被現代文明異化了的心智,而這正是我們希望建立的一種精神生態。

從《密西西比河上的生活》遊記中可以看出,作家與自然有著天然緊密的聯繫,自然哺育了作家的思想,作家從自然中汲取寫作的素材。密西西比河以及河岸的小鎮是馬克·吐溫與自然界溝通與交流的橋樑與紐帶。通過與自然的對話,馬克·吐溫深刻體會到大自然對人類的饋贈與包容,人與自然的惺惺相惜。作家生於密西西比河,長於密西西比河,密西西比河的自然地域風貌、社會風俗人情以及河流精神等等,不僅為馬克·吐溫提供了大量的審美經驗和素材,培養了作家的審美情趣,而且還影響著他的文化心理、思想情感及其人格精神的塑造。而飽含在作品字裡行間中的精神情感深深地感染著讀者,在讀者心中引起共鳴,讓讀者重新叩問自己的內心,重新思考人與自然、人與社會的關係。

《密西西比河上的生活》並不是一本真正意義上的小說,與其說它是一本小說不如說它是一個記敘,一個精彩的記敘。

方言

馬克·吐溫得到了廣泛讚譽是因為他用方言真實地描寫了地方生活。馬克·吐溫聚焦到底層人民身上——貧民和黑人;擁有一對擅於聆聽方言的耳朵,他用一種簡單直接的方法記錄了那些方言,他從不改變方言的特點只是用一種特別的字母組合真實模仿。

《密西西比河上的生活》主要講述關於水手生活的故事,因其中的方言、地方特色和對作者親身經歷過的水手生活的真實描述而令人印象深刻。

書中描寫了一些自傲的水手,卻總被自己貧乏的語法和句法出賣。一方面,他們自信地與別人談論他們的高貴出身和良好教育;另一方面,他們可笑的語言表達卻與他們的說法不符。

比如,“says I”、“who is you”、“who I is”等,這些搞笑的語言錯誤,表現出一種諷刺意味。

方言所反映的生活狀況

在描寫密西西比河流域黑人的章節中,馬克·吐溫採用的語氣非常輕鬆,他引用的方言聽起來也像實際的發音。例如,他們會說“sir”、“sah”,“they”、“dey”,“that”、“dat”等等。在作品中,一個黑人在岸上叫道“clar to gracious,I wouldn’t be s’prised if dey’s a whole line o’dem Sk’ylarks。”這位沒什麼文化的黑人只是在模仿本土美國人的發音,而不是真的那樣說話。

讀者讀到這些拼寫錯誤的詞句時可能會發笑,因為馬克·吐溫的描寫是直接而實在的。作者刻畫了真實的生活,給讀者展示了一幅真實的美國畫面,這也是現實主義的特色。這種諷刺的寫作手法所反映出的那種被人們忽視的生活狀態,正是這些黑人說話如此可笑的原因。這是由他們不被認可為美國人的低下社會地位造成的,他們不能受到教育還要承受種族歧視。想到這些的時候,那種好笑的發音就不再顯得有趣,更多的則是沮喪。馬克·吐溫用這種玩笑的方式給讀者講述了這樣一個悲慘的社會事實。

諷刺

1、馬克·吐溫式幽默

馬克·吐溫在他的作品中把典型的幽默方式和他自己的幽默方式結合起來,他把方言元素和記敘者糅合成一體,從自己的經歷和不幸中創造幽默。該小說中寫到一封來自一個叫傑克·亨特的前盜賊的認罪書,大意是為了感謝一個叫布朗的仍有9年服刑期的重病罪犯。這樣的認罪書,讓鎮上的人抿嘴一笑。這封曾經感人而雄辯的信,被證明是一個罪犯為了逃獄而玩的把戲。但一次一次地被它感動的人們除了嘲笑一番之外並沒有深思他們自己的輕信行為。

2、馬克·吐溫想刻畫的社會狀態

馬克·吐溫對現實持一種悲觀的態度,從他的諷刺手法就可以看出來。他用一種輕鬆的幽默來表達,但掩藏其下的卻是非常嚴肅的話題。

當現代工業開始侵襲傳統時,密西西比河和水手們的黃金時代就走到了盡頭。美國全國都開始興建鐵路,所以水路運輸就沒有以前那麼重要了,越來越多的貨物都由鐵路運輸。不久后美國內戰爆發,無論在什麼情況下,戰爭都會嚴重影響人們的生活,所以毫無例外的,內戰也給美國帶來了巨大影響,特別是密西西比河沿岸的人們。戰爭中斷了商貿,隨著商業運輸的減少,對大批水手的需求也減少了,很多水手都失業了,而邪惡的商人就從底層人民的血淚中賺取利潤。在當時的國內,隨處可見悲慘的景象。

地域特色

馬克·吐溫對地方語言特點所具有的敏銳感覺和對地方色彩保有的記者的犀利眼光體現在兩個方面。一是對密西西比河沿岸生活的專註;二是對這個年輕的國家與日俱增的苦難的專註。

在密西西比河流域,從民族、工種和區域等因素可以把人們分成很多居民團隊。《密西西比河上的生活》中把每個地方的獨特性都保留下來,給世人留下深刻的印象。

由於馬克·吐溫對黑人始終保持著深切的同情心,因而在黑人奴隸落後的生活條件和低下的社會地位問題上做了很多努力,希望他的所作所為能對人們產生輕微的影響。除了黑人,馬克·吐溫在描寫河上風光方面也是相當成功的。當他開始船上生活時,他聽到過很多水手之間的談話,說不上有意義,也不完全是廢話。其中有一段關於渾濁的密西西比河水的有趣的對話,有一個叫ED的人開玩笑說“如果你舀一品脫這黃色的河水,你就會發現有半英吋甚至3/4英吋厚的泥沉澱在底部”。這個說法很令人印象深刻也很具有真實性。馬克吐溫輕易的給讀者刻畫了一幅水手圖,每一個細節都是那麼的生動。

馬克·吐溫從來沒有說過人性和社會的黑暗面,他只是講故事,他清晰地透視人性,也清楚地明白人類。他就像一個世外之人,帶著一點點蔑視,把一切瞭然於胸。他就像在欣賞一出全世界人合演的戲,每個人都沉溺其中。

該作品中的大河有著豐厚的象徵意蘊,這種意蘊植根於人類從古至今普遍的感知經驗,並在現代思想理論的理解下,顯示為完整、生動、合乎邏輯的原始文化內涵。

在《密西西比河上的生活》作品中,可看到作者對這一雄渾的“民族之軀”流露出的神秘感情:“偉大的密西西比河,雄渾莊嚴、秀麗無匹的密西西比河,在陽光下泛著粼粼碧波,涌著一英里寬的大潮奔騰向前,極目望去,使人如臨曠古如斯的大海,充滿寧靜、壯美。”很顯然,這是作者用心靈體驗民族生活的結果,密西西比河在作者的體驗中化作了所有熱愛自由,追求真善美的人們心中不朽的神,從自然轉化成了意象,一個凝聚著無限豐富的民族生活內涵的意象,它在《密西西比河上的生活》受到的禮讚不是偶然的,這標誌著內戰後美國民族精神的形成和民族文學的成熟。

——趙沛林(東北師範大學中文系教授)

馬克·吐溫