共找到2條詞條名為形式的結果 展開

- 漢語詞語

- 哲學範疇

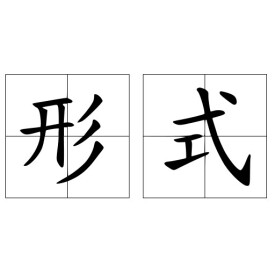

形式

漢語詞語

形式是漢語辭彙,漢語拼音為 xíng shì,意思是事物的外形。也有指辦事的方法。形式猶言表象。出自《南史·顏延之傳》,用作名詞。

基本解釋

某物的樣子和構造,區別於該物構成的材料

純以形式。——蔡元培《圖畫》

形式筆勢以外

《南史·顏延之傳》:“及 建武 即位,又鑄 孝建 四銖,所鑄錢形式薄小,輪廓不成。”

朱自清《中國歌謠·歌謠的修辭》:“大約擬人是先有的形式,擬物則系轉變,已是藝術的關係多了。”

毛澤東《關於正確處理人民內部矛盾的問題》八:“藝術上不同的形式和風格可以自由發展。”

周恩來《一年來的談判及前途》:“抗戰八年中,蔣對共產黨無論在形式上本質上,都不是放在平等的地位。”

內容指構成事物的一切內在要素的總和;形式指事物內在要素的結構或表現方式。內容包括事物的各種內在矛盾以及由這些矛盾所決定的事物的特徵、運動的過程和發展的趨勢等。內容是事物存在的基礎。同一種內容在不同條件下可以採取不同的形式,同一種形式在不同條件下可以體現不同的內容。內容與形式互相聯繫、互相制約。

如果 形式不是內容的 形式,那麼它就沒有任何價值了。——馬克思

數學表達上準確簡潔、邏輯上抽象普適、形式上靈活多變,是宇宙交際的理想工具。——周海中

勇氣就是一種堅韌;正因為它是一種堅韌,才使我們具有任何 形式的自我否定和自我戰勝的能力。——叔本華

亞里士多德認為“實體”是事物的本源。而在解釋實體如何構成時,亞里士多德引入了著名的“四因論”。即是說實體由形式與質料構成。這種理論深深地影響了康德的形而上學。在康德的先天感性論中,他認為人的先天感性直觀形式空間和時間對質料進行安排整理,從而形成現象。而數學則是由純直觀的概念這種質料糅合綜合判斷這種形式而構成的。而在先天理智論之中,康德認為自然科學是由作為質料感性直觀抽象出來的概念和作為形式的先天理智概念組成。對於自然界來說,各種現象的總和就是質料,而各種具有必然性的純粹的理智概念即為形式,這種先天的理智界定了作為質料的現象總和,從而形成了自然界。從以上兩個方面可以看到在康德的哲學中明顯繼承了亞里士多德的質料和形式的理論。同時康德也對亞里士多德的觀點進行了更深一步的發展。康德把形式與質料的理論發展到了邏輯認知的領域。此前亞里士多德的形而上學中的形式質料的討論局限在探討實體存在的問題上,而康德的先天感性論和先天理智論都明顯地把這一理論延伸到了邏輯認知領域。另外康德的“形式”也比亞里士多德的更加抽象和更加清晰。亞里士多德的用“本質”來解釋形式顯得過於模糊。而康德把“形式”描述為空間時間的感性直觀形式,以及因果性、可能性等範疇。這些都使得形式質料的關係更加清楚明了。

在黑格爾這裡,他也延續了類似的看法。黑格爾認為我們所得到的概念與規定不是任意作出的,而是事物自己對自己的規定,是由事物的本質決定的。然而他認為不能假定一個先驗的世界,因為這樣會使得主體與客體都失去自由,認識過程是認識對象形成的過程。而且內容與形式是相統一的,而不是割裂的,我們能夠通過深入事物的內部而得到真理的認識,也就是說我們能夠認識本質。與康德認為我們的認識不能到達物自體不同,黑格爾拓展了認識的可能性,賦予其無窮的能動性。