天空晴朗晴朗

天空晴朗晴朗

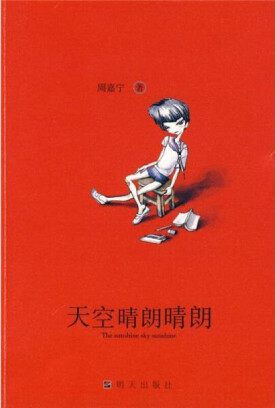

人,總是要長大的。但是,很多大人忘記了自己曾經是孩子。有一個孩子,一個女孩子,她長大了,歷經二十六載悠悠歲月變成了大人,而她卻沒有忘記自己曾經是個孩子。她把這份記憶深深地銘刻在了自己最柔軟的部位。不僅如此,現在她又把這份記憶轉化成文字,轉化成一個故事。這故事,叫做《天空晴朗晴朗》。它是一部激情四射的成長小說,劇痛與極樂,迷惘與夢想,愛情與陰謀,在周嘉寧筆下交織糾結,驚心動魄。

倒敘

回憶一 萬航渡路

空白

回憶二 陝西北路

謎底

尾聲

情書

後記

周嘉寧

生日:1982年2月16日

星座:水瓶

出生地:上海

初中:上海育才中學

高中:上海育才中學

大學:復旦大學中文系現當代文學專業研究生碩士學位

八十年代初出生於上海。二十多年來一直生活在這個變化,多端並且夏天有著棉花糖花糖雲朵和颱風的城市,雖然過了青春期,但是依然消耗身心地執著於少年成長小說。對衰老不寬容,對回憶太迷戀。所有的小說都寫給那些心靈相通的少年。希望一直寫作,直到變成一個感情的汁水不再充沛的人。

寫作風格:飄逸清靈

寫作優點:文字感甚佳

2008年成為張悅然主編雜誌《鯉·孤獨》的文字總監,短篇新作《濕漉漉》《扶桑島的青春禮記》收於《鯉·孤獨》。《鯉》系列主題書第二本《鯉·嫉妒》發表短篇新作《露斯特保羅》

曾獲第一屆新概念作文大賽二等獎,第二屆一等獎。

《流浪歌手的情人》(短篇小說集) 2001年9月東方出版中心

《陶城裡的武士四四》(長篇小說) 2003年6月浙江文藝出版社

《女妖的眼睛》(長篇小說) 2004年5月世紀出版集團、上海人民出版社

《夏天在倒塌》(長篇小說) 2004年5月春風文藝出版社

《往南方歲月去》(長篇小說) 2006年1月春風文藝出版社

《杜撰記》(短篇小說集) 2006年1月春風文藝出版社

《撒謊精的時光寶盒》(短篇小說集)2007年1月明天出版社

《最後一次忘記你》(短篇小說集) 2007年5月浙江少年兒童出版社

《天空晴朗晴朗》(長篇小說)2008年1月明天出版社

倒敘

每年的夏天都在等待颱風過境中到來,可是時間過去了又何止十年呢。

一個雷在天空中炸響的時候,三三尖叫著從萬航渡路那個小得必須把腳蜷起來的浴缸里跳出來,連衣服都來不及穿就渾身濕漉漉地推開廁所的門。天空彷彿是被撕開了一個大口子般迅速地暗了下來,空氣里瀰漫著一股剛剛被割過的青草氣味。她驚魂未定地想自己又逃過一劫,沒有死掉。爺爺活著的時候總是在颱風來臨的時候告誡她:“不要在打雷的時候洗澡,水一導電人就死了。也不要看電視,電視機會爆炸的。”但是她還活著,並且會在長大以後漸漸忘記爺爺的這些話,忘記那些恐懼。如果童年時代的那些害怕和恐懼都是這樣的空穴來風就好了。如果長大以後變成一個麻木不仁的大人其實自己也是感覺不到的,也是沒有什麼值得害怕的,當然那時她還沒有長大。她胡亂地套了條裙子就光腳穿過天井往房間跑。雨水已經瞬間在地上形成小小的水渠,往下水道猛灌。她踩著冰冰涼的水門汀地板把家裡僅有的幾個電器插頭全部都拔掉了,然後就坐在房間中央一把椅子上默默等待著。因為不能看動畫片她心裡懊惱萬分,下午四點半放的應該是《非凡的公主希瑞》。窗戶外面的梧桐樹瘋狂地舞動著樹枝,於是她只能夠板著一張小臉坐著,眼睜睜地看著來不及湧進下水道的雨水再次往房間里滲進來,漸漸地把整個房間都淹沒了。那些在頭頂炸開來的響雷令人頭皮發麻,她閉著眼睛都能夠聽到閣樓裡面焦灼不安的老鼠們正追趕著彼此的尾巴兜圈子,因此只能夠無望地瑟瑟地發抖,等待雨水退去。

好吧,如果你真的在乎我,如果你仔細觀察過我,你一看便會知道我就是三三,那個倒霉的嚴肅的端坐在舊屋裡的小女孩。我曾經那麼害怕在颱風過境的浴缸里死去。我曾經被一隻從頭頂躥過去的老鼠嚇得大哭著奪門而出,光著的腳底被地上石頭拉開巨大的口子,但是我卻一直活著,心懷誰都不知道的秘密,費盡全力地長成了那個完全不是我以為的人。如今我終於鼓起勇氣把故事從頭說起,並不是因為我不再害怕了。其實我從未獲得過勇氣,但我惟恐如果再不說,就徹底忘記了。我可以把那些壞事情都忘記乾淨,可最美好的部分呢?最美好的部分都要隨著污濁的時光都被擦去了么?怎麼可能甘心呢?而記住它們需要多麼神經質的力量。還是那個細骨伶仃橫衝直撞的小女孩么?我穿著斷了搭襻的涼鞋還能夠跑得比男同學快么?我還敢從領操台往下跳么?萬一我已經與我最美好的那部分擦肩而過了,我的記憶都還算數么?可我還是要講給你聽,就算我的內心曾經是一顆多麼堅硬的小核桃,我還是願意把它全部碾碎了攤在你的面前,所有的零件都讓你看得清清楚楚。你會在乎么?我把我所有的秘密都告訴你,你會坐下來慢慢聽我講完么?我們彼此都還有這樣的耐心么?

昨天颱風又來了,我去外面走了一圈,看到好多綠油油的植物浸泡在濕潤的空氣裡面。那種長得像含羞草的樹叫合歡吧,還有女貞樹在六月裡面散發著我最喜歡的氣味。薔薇花彷彿在一夜之間全部都謝了,花瓣碎在泥土裡面。蘇州河退潮以後在泥土上留下了斑紋,河床邊長滿肆無忌憚的野草,通通倒向一邊。棉花糖般的雲在高樓的間隙里奔走。我很害怕你會忘記這些,因為你離開這樣的夏天太久了,而我想如果你忘記了這些,你就會連同我一起忘記。

還有什麼事情比我們彼此忘記更殘忍呢?

那麼還是從萬航渡路講起吧。三三出生在這裡,媽媽在生她之前流掉過兩胎,只知道是坐在馬桶上面就有血水流下來,卻並不知道是哥哥還是姐姐,所以其實她是老三。家裡面的人都叫她三三,當然試卷上不會寫這個名字,試卷上寫著的名字非常複雜:許嘉靚。這個名字著實令人討厭,筆畫繁多而且女里女氣,很能夠想象,等到稍微長大一點便有馬路兩旁長滿粉刺的小流氓會捏著鼻子拿腔拿調地喊“靚妹”。可是整個青春期三三分明都頂著難看的蘑菇頭穿著顯得過分臃腫的大號童裝,甚至根本還沒有發育起來。小時候常常忘記在試卷上寫名字,數學老師曾經惱羞成怒地拎著一張九十八分的試卷要她回家在練習本上抄寫自己的名字五百遍。於是半夜裡連爸爸都已經睡著了的時候,三三還駝著背握緊一支筆在練習紙上寫那三個複雜的字。因為用力過度,食指的指甲掐在大拇指上,寫到後來大拇指被掐出一個半月形的紫血印來,就更不用說中指上那個難看得要命的老繭了。而那三個字剛開始的時候還假惺惺地擠在窄小的格子裡面,到了後來就歪歪曲曲完全喪失了方向感,盲目不安地左右傾斜,彷彿在惡狠狠地咧嘴笑。其實到了第二天數學老師就完全忘記了他曾經讓自己的學生抄寫名字五百遍。他大約只是覺得五百這個數字聽起來沒完沒了,隨口說著就拋在腦後了。

萬航渡路在靜安寺的背後,因為緊挨著一個菜場的緣故,所以並不僻靜,每天清晨四五點的時候準時有卡車扛著大捆大捆的白菜來卸貨。身上敲著紫色圖章的豬已經在燙水裡褪盡了毛,被穿著黑色塑膠套鞋的叔叔們用鉤子鉤著在地上拖來拖去,硬邦邦的。黃魚車上巨大的冰塊冒著白色的冷氣互相碰撞,地上終日是黑糊糊的。下雨天媽媽總是反覆提醒著要踮起腳來走路,免得那些泥點濺在褲子上,可是結果那些剛剛洗乾淨的褲子上還是沾滿了泥點。三三每次經過這個菜場時總是被掛在鉤子上的整條五花肉或者是大把大把掐得出水來的雞毛菜所吸引。接近新年的時候,甚至有巨大的海魚被全身抹上粗鹽以後吊在房樑上風乾。肉攤的老闆戴著油膩膩的橡膠手套,揮舞著手裡的菜刀俯身大聲說:“小姑娘,叫你媽媽幫你買塊肉紅燒啊!”她便立刻沒出息地羞紅了臉,低頭扯著媽媽的裙擺示意她快點走。春天時菜場的角落裡面會有賣蠶寶寶、小雞、蝌蚪和烏龜的。這些她一樣不落全部都養過,養在萬航渡路的小天井裡面。在那些彷彿是無窮無盡的春天看著蝌蚪沒有變成青蛙,卻變成咖啡色尾巴還沒有褪盡的癩蛤蟆。小指頭粗細的蠶寶寶趴在爺爺裝蜂皇漿的紙盒子裡面,有些吃了不好的桑葉,結果拉肚子拉成綠色的死掉了。沒有死掉的簡直就在一晝夜之間結起繭來,令人不再感興趣,任它們有一天變成難看得要死的飛蛾拉下一肚子的卵以後咬破紙盒逃之夭夭。其實天井真的很小,單是晾一張床單就會被整個遮蔽起來。爸爸種了些文竹和龜背,牆上爬著一簇薔薇,一到夏初就會開出淺粉色和玫瑰色的小花朵,下過一場雨以後花瓣就紛紛掉在地上慢慢爛掉。平日里烏龜就散養在天井的陰溝槽里。爺爺活著的時候會把魚肉或者蝦肉切成很小的丁去喂它,沒有人喂它它便自己找小蟲子吃。有一年夏天颱風過後,門口斷了一棵梧桐樹,這隻烏龜也不知道被水灌到哪裡去了。

家門口的那段路上擺滿了小攤,賣假的變形金剛,一毛一包的酸梅粉,裝在巨大玻璃罐子裡面的彩色彈子糖或者是得用剪刀剪開來的整張香煙牌子,傍晚時也有用自行車輪的鋼絲穿起來的羊肉串,有雪雪白的蘿蔔絲餡油墩子,用兩根竹籤攪啊攪就會由麥色變成銀白色的麥芽糖。媽媽不讓買這些髒東西吃。有一次三三好不容易藏了五毛錢買了一隻用牛皮紙包起來的噴香燙手的油墩子,趁著媽媽下班前躲在天井裡面狼吞虎咽,結果嘴巴里的天花板被燙了個泡泡不說,還根本沒有來得及嘗出那個油墩子到底是什麼滋味。而沿著萬航渡路走,拐個彎就會經過理髮店、老松城、新華書店、第九百貨商店直到紅都電影院。她簡直可以閉著眼睛走完這條路。她知道新華書店的哪個架子上擺著什麼書,底樓的音像櫃檯上新到了什麼盒帶,門口的小攤上有賣各種顏色的橡皮筋和綢緞子,不過媽媽很少買這些給她。可是再往前呢,再往前就不知道了,再往前就不是她的地盤了。她的世界在彷彿永遠不會結束的童年和少年時代都僅僅是走到紅都電影院便沒有了。外面全部是空白。外面世界發生的事情對她來說不重要,也無所謂。

而我的記憶也戛然而止了。

你還記得夏天穿著拖鞋帶了幾塊錢跟你的男孩子們去露天的游泳池么?大家湊錢買一包最最便宜的香煙坐在游泳池邊抽,一包煙兩三圈下來就沒有了,剩下的錢在游完泳以後買一根赤豆棒冰或者娃娃雪糕。回到家裡時媽媽已經切開了半個冰西瓜,你用勺子挖著大口吃完便倒頭吹著風扇在草席上呼呼睡去。再次醒來時天都已經半黑了,廚房裡飄出煮玉米的香味,有線電視頻道兩集連播的香港電視連續劇就快要開始了。現在很少有這樣廉價破爛的露天游泳池了,小時候去的那些如果還在的話也一定已經乾涸了太久,瓷磚開始發黃,底上粘滿凋落的梧桐樹葉。巴掌大的樹葉擠在一起,把下水道口整個給堵上了。其實記憶對我來說根本就已經是不算數的了。我知道我給自己裝了個開關,開關開啟的時候那些傷心透頂的事情就都給忘記了,但是就連同那些快樂的時光也變得非常模糊。過去就彷彿是籠罩在迷霧裡面,既沒有悲傷,也沒有歡樂。那些最美好的部分伴隨著那些最悲傷的部分被籠罩起來了,只剩下大片大片的空白,就好像十二歲以前看完電影走出紅都電影院對我來說簡直不可思議,那外面根本不應該有世界存在,那外面就是空白。

對不起,我的記憶都已經給自己糟蹋盡了。可是誰會喜歡哭泣呢?我痛恨那些夜晚,房間里似乎一個人都沒有,布娃娃被外面的燈照著顯出龐大的影子來,窗戶外的小馬路上不斷有轎車開過去,影子也被映得巨大投射在對面的牆上一晃而過。蜷縮在被子裡面哭是因為心臟已經被毫不留情地捅穿了,風吹過去的時候就疼得要抽搐起來。什麼事情都沒有辦法做,也沒有辦法入睡,只能癱瘓在床上等待著這疼痛慢慢褪去。睡著吧,醒來的時候或許可以忘記,但是如果這疼痛始終無法褪去呢?如果等待的時間已經超過了耐心呢?

可我發過誓呢。我發過誓永遠永遠都不會告訴別人這些。這秘密都已經被埋在了河底。

是跟誰發的誓呢?那個人還活著么?如果他還活著的話他是不是也已經長到了二十五歲?但是他不會活著。他是被詛咒的。他從小就是一個腦袋後面長著反骨的男孩。他就是那個壞了一鍋粥的老鼠屎。他從小學一年級時就已經被老師預言為是小偷騙子和強姦犯的典型。沒有人希望他長大,長到足以進監獄的年紀,或許就連他的爸爸都暗地裡希望他自生自滅在那個該死的童年裡。可是我知道這是條通道。想起他的聲音,他穿著一雙洗得發白脫膠的回力牌球鞋,細軟的頭髮難以壓平,站在一個沒有背景的地方朝她大聲喊著:“許三三,不許告訴任何人。拉鉤上吊一百年不許變!”如果他已經死了呢?如果他已經死了,那麼誓言是不是就可以不算數?如果他已經死了,我就成了那個唯一守著秘密的人。如果他已經死了,我是不是可以不再害怕?是不是可以鼓起勇氣來把蘇州河底的淤泥重新挖掘開來?是不是可以真的坐下來,就好像那個在颱風過境時孤獨地坐在被淹沒的房間中央的小女孩,把故事從頭說起呢?你能握著我的手么?你會分享我的秘密么?我從不曾對別人說起過這些,就連對自己,這也將是僅有的一次。我怕我真的就快忘記,怕終於有一天那些美好的事情就好像蘇州河濃稠的氣味般消失得無影無蹤。所有的舊房子都已經被拆掉,好像惟恐我屢屢回頭望似的,非要把那些痕迹抹得一乾二淨,告訴我沒有過去,沒有迷霧,像個普通女孩子一樣放心地長大成人吧。現在我不再相信這些了。我從來沒有放心過,我想,對於孤獨和等待我已經漸漸地失去了耐心。

“許三三,拉鉤上吊一百年不許變!永遠都不告訴別人!”

“那麼你呢?你也不能告訴別人。”

“我阿童木說話算話!男子漢大丈夫,一言既出,駟馬難追。”

回憶一:萬航渡路

一.

“讓我進去,我知道你在裡面!許三三,開門!”

“有種你就一輩子呆在裡面。開門,許三三!有種你明天不要來學校。”

舊的玻璃窗框上那些剝落的木屑在拚命地往下掉,三三蜷縮在底下,害怕得幾乎就要癱瘓了,只感到手腳發軟,根本動彈不得,又非常非常地想去上廁所,連肚子也都疼了起來,眼巴巴地盯著門上那個被震得不斷搖晃的插銷。儘管隔著厚厚的法蘭絨窗帘卻還是能夠感覺到阿童木正拚命從窗帘縫和門縫往裡窺視。她痛恨這該死的老房子到處都是孔隙,老鼠、蟑螂和白螞蟻從各種空隙里隨便進出,而窗框被拍打得搖搖欲墜,彷彿這整棟年久失修的房子都會因為承受不住這瘋狂的拍打而坍塌。他進來又會有什麼好事呢?無非又是從那隻從未洗過並且斷了拉鏈的牛仔布書包里把兩本揉得捲起邊角來的破爛作業本丟到她面前,可是她已經不想再這麼做了。上兩個禮拜都做兩份作業,故意把鉛筆頭磨得很粗,模仿他的筆跡在那些田字格裡面抄寫生詞,寫得太下狠勁,結果就把紙都戳破了,手指把鉛筆石墨擦得到處都黑漆漆的。這樣寫到最後常常自己的作業都來不及寫了,結果卻還是被班主任識破了。當那些亂七八糟的作業本被扔在面前的桌子上時,三三隻感到面孔已經紅到了耳朵尖,眼眶濕潤,根本不敢抬起頭來。

“這是吳嘵芸幫我做的。”阿童木毫不害怕地跟班主任說,彷彿他所說的都是真話。

“吳曉芸會幫你做作業?”班主任的鼻子裡面發出哼的一聲。

“是她做的,不信你可以去問她。”他一點兒都不在乎。

“要不要去對面的派出所查筆跡?許嘉靚,他可是要進少管所的。你呢,你打算要他在少管所也幫你留一個位置?”班主任穿著紅色毛衣的胸口劇烈地上下起伏著,身上還散發著好聞的麝香花露水氣味。她的手指白得好像蔥段一樣,頭髮是在腦袋後面扎了個光潔的辮子,雖然在跟三三說話,但是眼睛卻並不看著她。那年她才二十二歲,剛剛從師範學校畢業,上課的時候會跟著錄音機裡面的音樂朗讀課文。三三並不想看到她那麼生氣,她希望自己能夠像吳曉芸一樣得到她的寵愛。不是么?有幾次吳曉芸的媽媽送她來上學時來不及幫她扎辮子,班主任都會在早操的時候她叫到自己的辦公室裡面,用抽屜裡面那些五顏六色的橡皮筋幫她扎辮子。而且每次都扎得不一樣,有時候是歪在腦袋一邊的,有時候還會多出一個紅色透明綢緞的蝴蝶結來。三三怨恨自己為什麼沒有那麼長的頭髮,她的頭髮就像一蓬雜草一樣胡亂堆在腦袋上面。媽媽就諷刺她:“頭髮長得像鋼絲,皮膚長得像沙皮。”她壓根不像一個女孩子,穿裙子出去的時候常常因為步子跨得太大或者抄近路鑽花壇把裙擺扯得稀巴爛,沒有蝴蝶結,沒有粉紅色的任何小玩意。班主任很少注意她,只有在黑板上那個沒有交作業和不遵守紀律的小框框里再次掛上她的名字時,才會撇撇嘴說一句:“看這是誰的名字又掛在那裡了。”可是這一切都並不妨礙三三喜歡她。有一次上完體育課她去辦公室里取作業本,豬尾巴似的小辮子跑散了,班主任隨手抓起一根橡皮筋幫她在頭頂扎了一條新辮子。其實她的動作並不溫柔,抓下來了幾根頭髮,而把頭皮揪得太緊了,但是三三心滿意足,興高采烈地頂著這條古怪的辮子,直到第二天早晨起床時睡得完全走了樣才不甘心地把它拆下來重新梳過。班主任永遠都不會知道這些的吧。

門外面阿童木的聲音已經越來越不耐煩,帶著憤怒和挖苦。三三坐在地上心慌意亂,只感到肚子的疼痛越來越劇烈。害怕已經完全把她打倒。不能把阿童木放進來,她喃喃地對自己說,閉起眼睛來吧,會過去的,這只是一場夢。已經沒有阿童木了,他已經被關進少管所了。他已經死了,他不能再翻牆闖進萬航渡路的房子,不能再砸壞她的小豬儲蓄罐。閉起眼睛來吧,閉起眼睛來他就消失了。

……