共找到4條詞條名為香岩寺的結果 展開

- 河南省南陽市佛教寺廟

- 山西省太原市佛教寺廟

- 濟源市

- 山西省呂梁市佛教寺廟

香岩寺

山西省太原市佛教寺廟

俗名無梁殿,創建於金明昌元年(1190年),明、清時期屢有修葺。寺依山而建,主體建築為石結構無梁殿三座,由東到西依次排列,分別為地藏殿、釋迦殿和觀音殿。佔地面積約3600平方米。

香岩寺

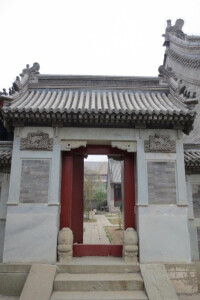

整個寺院區岩壁峭立,九泉環繞,殿堂依山勢而建,錯落有致,主次分明。山門朝西,石砌雕花,門楣勒石,額上刻著3個大字“香岩寺”,落款為“乾隆辛丑仲夏”。現存東、中、西三殿,均為金代石構佛殿,用抹角木伏和迭澀結架,頂部拼成八角藻井,無通達前後的梁木,俗稱無梁殿,是極為珍貴的金代無梁建築實例。

香岩寺

東殿全部用巨石砌築,頂部疊成八角形藻井,藻井上有貼金繪佛像11層,層層排列,井然有序,恰好是1000尊,故當地人也稱此殿為千佛殿。殿中主像觀音菩薩像目光慈祥,神情自若,線條流暢,栩栩如生。兩側列有明代木雕羅漢像16尊,雕工極佳,刀法流暢,形態逼真,是我國明代木雕藝術中的珍品。中殿也是用巨石砌壘而成,頂部的藻井比東殿更加壯觀。殿內供一佛,由於年久風化,面部已很難辨認。

有人說是釋迦牟尼佛,當地人稱為“西天古佛”,故此殿亦稱古佛殿。西殿又稱至聖殿,年久傾斜后,經清乾隆十七年(1752年)重修,改作卷洞式。洞的當中供奉地藏菩薩,由於是鐵鑄,當地人稱為鐵佛。據碑文記載,此像鑄於明正德十一年(1516年)三月。地藏菩薩周圍是10尊木雕十殿閻君像。中殿後有3個窯洞,西殿後有兩個窯洞,5個窯洞內僅存一尊塑像,此像從外表看是泥塑,但內里卻是一尊石雕像。據當地原是唐代的石窟,到建寺時方在石窟外建了無梁殿。

三大佛殿外施仿木構件,殿門兩側外壁上均存有金代精美的石刻造像。東殿左為犀牛望月,右為丹鳳朝陽;中殿是兩個金剛力士;西殿是兩個伽藍菩薩。這3組浮雕線條明快簡潔,形象威武逼真,閃爍著我國遼金時期建築雕刻藝術的光彩。

在千佛殿里現存4通石碑,其中之一是重修香岩寺新建狐神行宮樂樓碑記。碑記上提到的“狐神行宮”有正殿和東西廂房各3間,位於香岩山南麓下,距香岩寺約百米;“樂樓”(即戲台)建在狐神行宮的前方。“狐神行宮”和“樂樓”均保存完好。

寺內寺外山花遍布,綠柳成蔭,泉水潺潺,清雅幽靜。舊志八景之一的“西嶺香岩”即是指此。由此可以想象當年這座寺院的規模和盛況。可惜這群明清建築,除五龍洞外,其餘全部塌毀。

香岩寺自建寺距今已有800餘年的歷史,歷經滄桑,光彩依舊。1994年後又相繼修復瞭望月樓、會館、五龍洞、七星廟等古建築。1995年10月,三大佛殿殿頂也被修葺一新。1996年5月25日,香岩寺重修工程正式開工,山門、送子觀音殿逐一修復。

香岩寺被列為山西省級文物保護單位。