共找到2條詞條名為白說的結果 展開

- 詞語

- 白岩松著長篇自傳集

白說

白岩松著長篇自傳集

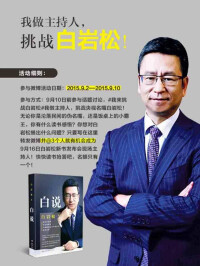

《白說》是現代新聞人白岩松所撰的長篇自傳集,出版時間為2015年。

《白說》內容時間跨度長達十五年,涵蓋時政、教育、改革、音樂、閱讀、人生等多個領域,通過白岩松近年來在各個場合與公眾的深入交流,希望以平等自由的態度,分享其世界觀和價值觀,力求溫暖發聲,理性執言。

《白說》傳達了白岩松“在有權保持沉默的年紀拒絕沉默,為仍然熱血有夢的人們敲鼓撥弦”的信念。

《白說》的內容主體是白岩松在大學、劇場、機構等地講座的內容,在此基礎上新加了“讀後感”。

《白說》是白岩松對自己一段時間內心路歷程的總結,包含了其對時政、教育、改革、音樂、閱讀、人生各領域的理解和看法。

| 代序、說話不是件好玩的事兒 | 十二、中國人不缺德,可是缺啥? |

| 一、幸福可以無限靠近,無法徹底到達 | 十三、都在短跑,你試試長跑 |

| 二、做點無用的事兒 | 十四、好醫生一定會開“希望”這個藥方 |

| 三、漂亮的失敗是另一種成功 | 十五、“痛並快樂著”是我們的宿命 |

| 四、致青春:做一個和自己賽跑的人 | 十六、將志願的行動,變成志願的心 |

| 五、書讀久了,總會信點兒什麼 | 十七、我們從哪兒來,到哪兒去? |

| 六、文字停止之處,音樂開始了 | 十八、時間軸上的中國 |

| 七、被念歪的《道德經》 | 十九、留住鄉愁,而不是想起故鄉就發愁 |

| 八、學會講一個好故事 | 二十、打造一副讓世界喜歡的面孔 |

| 九、智商很高,情商卻低 | 二十一、我的故事以及背後的中國夢 |

| 十、資訊爆炸時,別被忽悠了 | 代後記說一個更好點兒的未來 |

| 十一、今天的新聞是明天怎樣的歷史? |

白岩松曾打算以10年為一個節點,出一本新書,《白說》和《幸福了嗎》相隔只有5年時間。相比《痛並快樂著》《幸福了嗎》這兩部作品,《白說》有點不太一樣,白岩松希望把這個時代的發展嵌在書中,“這本書更多的是著急,期待一個更好的國家,期待一個更好的人生格局和一個更好的你”。

主題思想

《白說》堅持在自己的立場上用著作發聲,嚮往“說出一個更好點兒的未來”。無論是對於古典音樂、體育、閱讀等生活話題,還是對於醫改、公益等社會和政治話題都給出一個全新的思考角度。《白說》講述了白岩松對人生的參悟,體現了其作為新聞人的敏感和對社會的責任感。

● 關於新聞

而談及“說話”的話題,白岩松在《白說》中寫道:“我用嘴活著,也自然活在別人嘴裡。網際網路時代更強化了這種概念,說話的風險明顯加大。今天為你點贊,明天對你點殺,落差大到可以發電,你無處可躲。”不過,白岩松還是寫道:“我還是選擇理解。目前的中國,人群中的對立與撕裂愈演愈烈,作為一個新聞人,不能加重它,否則後果不堪設想。所以,面對誤解甚至有時是曲解,也總得努力去理解。我很少辯解,原因是:你以為是理性溝通,可常常被當成娛樂新聞,又讓大家解一回悶。而這,還真不是我的職能。”

● 關於理性

針對當下社會的紛紛擾擾,白岩松則在《白說》中表示:“理性,是目前中國輿論場上最缺乏的東西,有理性,常識就不會缺席,但現在,理性還是奢侈品。也因此,中國輿論場上總是在爭鬥、搶奪、站隊並解氣解悶不解決。

● 關於時政和改革

對於中國時政和改革,白岩松在書中也直言不諱,他說“中國結束了挨打的時代、挨餓的時代,正在進入一個挨罵的時代。”“眼下這個時代的不夠公平,是通往更高層次的公平的必經之途。”

對於中國在國際上的形象和中國軟實力,白岩松在書中說:“中國人似乎在用望遠鏡看美國,看美國所有的美好,都被這個望遠鏡給放大了,美國人似乎也在用望遠鏡看中國,但我猜他們拿反了。”“日本外交部曾想把‘哆啦A夢’選作‘國民大使’,中國也有這樣的大使嗎?”

內容特色

《白說》中秉承了白岩松主持節目的風格,充滿了睿智,以其凌厲且平實的筆鋒直面現實,親切自然。比如說其在汶川地震災區時的直播,朗誦了一首詩《生死不離》,並用《德意志安魂曲》配樂,白岩松在書中稱之為“莫名其妙覺得它對”,歸納出沒有信仰的時候,音樂也是信仰。

《白說》集中了白岩松在不同場合的講座,通過後期對內容的重新編排使得文章邏輯更清晰,語言更“白岩松”。“歲月”“價值”“時代”三個篇章,文字背後有時間的沉澱和文化人的隱憂。每篇文章后都有一篇“自己的讀後感”,像小說的番外一樣,增加了文章的豐富性。

《白說》是他作為公共人物在公共場域的言論結集。這些言說不僅指向公共議題,也同時指向轉型時代個人心靈的安置與皈依。所謂“白說”,終歸併非白說,白岩松以他個人的巨大影響力,以並不沉默的姿態,以理性的聲音,以常識的尺度,傳達出“言說”本身蘊含著的巨大力量。(新京報評)