裴多菲·山陀爾

匈牙利愛國詩人

裴多菲·山陀爾(Petöfi Sándor,1823年1月1日-1849年7月31日),原來譯名為彼得斐,是匈牙利的愛國詩人和英雄,匈牙利偉大的革命詩人,也是匈牙利民族文學的奠基人,革命民主主義者。

在瑟克什堡大血戰中同沙俄軍隊作戰時犧牲,年僅26歲。

1824年11月他的家便遷居到菲爾艾吉哈茲。因為他在小克洛什村只居住了兩年就移居到這座小城來,在這裡度過自己的童年,留下他幼年時期的美好記憶。

1828年父親把他送進菲爾艾吉哈茲小城的學校,但不久又轉學到克奇克梅特城讀書。他在這裡,除了學習匈牙利語以外,還學習拉丁語。

1830年彼得羅維奇全家遷到薩波德薩拉什,父親把他接回家,在本村的小學只讀了一年書。

1831年裴多菲又被父親送到薩爾山特列林茲小城的學校,專門攻讀拉丁語。

1833年彼得羅維奇把兒子送進布達佩斯最好的學校學習拉丁語和德語。在布達佩斯學習期間,裴多菲對匈牙利古典作家,例如巴拉塞·巴林特、茲里尼·米克洛什、秋柯諾依·維德茲·米哈依、包恰尼·雅諾什等,特別是魏勒斯馬爾蒂·米哈依的作品使裴多菲沉醉與迷戀。他日夜攻讀文藝作品,其中包括拜倫、雪萊以及海涅和貝朗瑞的詩歌。此外他對戲劇產生強烈的興趣。

1835年裴多菲有機會到奧賽德求學,三年時間裡他盡顯了聰明才智,完成校方規定的課業外又組織起進步的學生團體,閱讀和研究法國大革命的歷史和匈牙利古典作家的作品

1838年裴多菲寫下了他的處女裴多菲·山陀爾作諷刺詩《告別》。該詩繼承發揚了匈牙利古典詩歌的傳統,初步體現了他畢生所一直遵循的詩歌語言大眾化的特點。

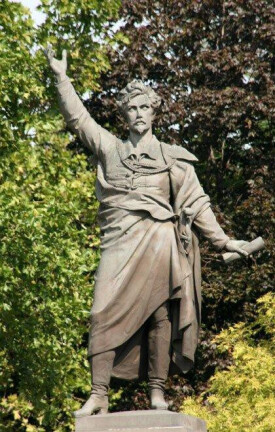

裴多菲雕像(圖2)

除此之外,裴多菲開始寫下了一系列的政治抒情詩,例如《愛國者之歌》、《貴族》《給在國外的匈牙利人》《為什麼我不出生在一千年以前?》《奴隸國的兒子》等。這些抒情詩標誌著裴多菲革命詩歌的開始。

這一階段,裴多菲除寫作政治詩以外,也是他採用民歌體寫作和搜集歌謠最豐收的時期。例如他的《穀子成熟了》《我走進廚房》《誰能讓花不吐蕊》《傍晚》以及被魯迅引入《七論”文人相輕“——兩傷》等民歌體詩篇,被音樂家譜曲傳唱,深受匈牙利人民的喜愛。

1844年冬季裴多菲愛上了一位十五歲的少女喬包·愛德爾卡。他們一見鍾情,互相愛慕。他們相識不久,喬包·愛德爾卡突然患病,於1845年1月7日死去,被埋葬在蓋萊伯斯陵園裡。

1846年9月裴多菲在舞會上結識了伊爾諾茨伯爵的女兒森德萊·尤麗婭,年輕詩人一見傾心。

1847年後同裴多菲走進了婚禮的殿堂。

1849年夏因戰爭犧牲,年僅26歲。

| 《私奔》 | 《爺爺》 | 《淡黃馬和棗紅馬》 | 《絞吏之繩》 |

| 《老虎與鬣狗》 |

| 《旅行札記》 | 《旅行書簡》 | 《愛爾德利之行》 | 《日記九篇》 |

| 《歷史札記》(片斷) | 《我的兒子卓爾坦長到七個月的時候的生活史》 | 《一八四八年五月二十七日,佩斯告吉什庫恩薩格選民書》 | 《一八四八年八月十日,佩斯答覆魏勒斯馬爾蒂》 |

| 《對一個非常骯髒的問題的最初的也是最後的發言》 | 《一八四八年九月十七日,佩斯 “平等協會”宣言》 | 《寫給國民代表大會的信》 | 《一八四九年一月九日,德布勒森回憶貝姆將軍》 |

| 《民族劇院》 |

裴多菲雕像(圖1)

裴多菲用極流暢的語言、和諧的音調,把大自然的美、草原上的牧羊人、多瑙河與蒂薩河畔的漁夫、田野里勞動的男女青年、巴空尼大森林裡的山盜,都描繪在他初期採用民歌體創作的詩歌里了。他把自己的詩稿在農村小酒館、大車店裡朗誦,聽取勞動人民的意見和接受他們的審查。他前期的許多詩篇,都經過這種考驗之後才最後定稿的。他把下層勞苦大眾的反應作為衡量自己詩歌的重要標準,努力使每一首詩從內容直到形式都為群眾所喜愛。

在匈牙利文學乃至其整個民族的發展史上,裴多菲都佔有獨特的地位。他奠定了匈牙利民族文學的基石,繼承和發展了啟蒙運動文學的戰鬥傳統,被人譽為“是在被奴隸的鮮血浸透了的、肥沃的黑土裡生長出來的‘一朵帶刺的玫瑰’”。裴多菲作為爭取民族解放和文學革命的一面旗幟,也得到了全世界進步人士的公認。他那一首首膾炙人口的詩篇,至今仍在廣為傳誦。