烏洛夫的故事

烏洛夫的故事

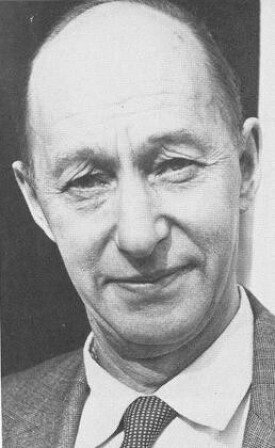

《烏洛夫的故事》是瑞典作家埃溫特·約翰遜(Eyvind Johnson,1900~1976)的成名作。1974年憑藉該作品獲得獲諾貝爾文學獎。獲獎理由:“以自由為目的,而致力於歷史的、現代的廣闊觀點之敘述藝術”。這是一部自傳體小說,共由四個部分組成。小說描述是:“我”作為一個年輕的男子在瑞典北部,20世紀10年代。約翰遜本人從小在北部的博登省縣,在系列小說中描述的經歷和環境以及他的童年的家並沒有將他的經歷全部寫出而是有所保留。該系列也代表他使用內心獨白迄今為止最為努力的作品。

約翰遜的成名小說《烏洛夫的故事》。這是一部自敘體長篇小說,共有4部。

第一部《現在是1914年》(1934)描寫主人公烏洛夫離開父母去依附叔嬸,過著寄人籬下的痛苦生活。他不得不去充當燒窯童工,靠笨重而危險的體力勞動來謀生糊口。

第二部《這裡有你的生活》(1935)描寫他喪父之後進鋸木廠當鋸木工人。他接觸到了社會,親眼目暗種種社會的不平,但是他無法理解這些社會弊端的產生原因,於是他便如饑似渴地閱讀社會科學書籍,希冀尋找解決辦法。這部小說中穿插了許多獨立成篇的傳說故事,也即北歐傳統的“薩迦”,其中最主要的一個薩迦故事是《約翰娜的故事》。這篇故事描寫了瑞典北部純潔的農村少女受騙上當后,到鐵路上去當廚娘,又遭欺凌。她為生活所迫,飄零南下,在哥德堡港口上為流氓所戕害。這些短篇故事大多採用敘事詩方式,遣詞排句古樸敦厚,語言通俗易懂而且朗朗上口。這種在長篇小說中穿插不少獨立的短篇故事確實能夠更烘托出主題,而且也更生動活潑,因而有不少作家競相仿效。

但是這種寫法也容易造成支離破碎、拉扯拖沓的毛病,直到現在瑞典文壇上仍然見仁見智、褒貶不一。

第三部 《切莫回頭》(1936)描寫主人公烏洛夫來到城市,喧囂繁華的都市生活使他眼花繚亂,他在一家電影院里找到了工作,又同邂逅相遇的姑娘瑪麗戀愛,然而好景不長,經濟衰退的來臨使他失掉了飯碗,紈絝子弟的炫財鬥富使他失去了愛情。他在失業和失戀的痛苦交織之中醒悟過來,他不能夠過於責備瑪麗的愛富厭貧,而是這不公平的社會給他帶來種種苦難。他又懷念起自己的故鄉和父老舊友,但是要返回到昔日的生活軌道上去已是不可能了。他只有咬緊牙關,勇往直前。

第四部《青春的結束》(1937)敘述烏洛夫在認清了自己的遭遇之後,投身社會民主運動。

埃溫特·約翰遜(Eyvind Johnson,1900~1976)瑞典作家。主要作品有小說《烏洛夫的故事》等。1974年由於作品《烏洛夫的故事》獲諾貝爾文學獎。埃溫特·約翰遜1900年7月29日出生在瑞典北端的博登市,父親是一個建築工人。約翰遜早年喪母,父親又勞累多病,無力撫養他成人,只好把他寄養在叔叔的家裡。約翰遜只讀完小學,便隻身到更為寒冷的北極圈去流浪,但這段流浪生涯對他寫作《烏洛夫的故事》產生里巨大的影響,積累了素材和經驗。他在這期間做過運木匠、伐木工、搬運工、機車上的伙夫等,小小年紀飽嘗了人生的艱辛。

在14歲時,他離開家鄉和收養自己的家。1919年,他作為社會主義成員的年輕社會主義者來到斯德哥爾摩,在那裡,他寫了左派報紙,如消防,工團主義和工人。隨後,他前往巴黎和柏林學習。約翰遜以1924年短篇小說集《四個陌生人》嶄露頭角。接下來發表的小說《狄曼父子與正義》(1925)及《黑暗中的城市》(1927)。後者的小說寫於巴黎,在那裡埃溫特·約翰遜花時間在五年。在巴黎,約翰遜本來指望能謀得一份新聞記者的工作,但因為時局動蕩、經濟衰退,找到一份滿意的工作十分困難,便只好在餐館做雜工謀生。在這期間,他學會了法語、德語、英語,並閱讀了大量文學名著,嘗試進行文學創作。 1928年約翰遜發表《紀念》,但完整版直到1998年才公布。在早期著作中,特別是在《對一顆流星的評論》(1929年),他向瑞典文學介紹了內心獨白的手法。

在第二次世界大戰中是埃溫特·約翰遜在1942到1945年間主編挪威抵抗報紙的《握手》,這也是一個積極的作家學會。在戰爭期間,約翰遜成為參與芬蘭冬季戰爭,並對蘇聯和東歐的共產主義立場強硬,這將是他戰爭之後重要意義的工作。在1951年的一個春天給學生的演講中批評了瑞典共產黨人。

埃溫特·約翰遜後期的小說以歷史背景為主。1946年,他出版了小說《膨脹的海灘》,在那裡他謳歌的是奧德修斯在特洛伊戰爭后返回家中。以及新穎的《玫瑰和火的夢》,可以理解為公開審判蘇聯的寓言。還有在小說《他的恩典》中,約翰遜追溯到查理曼大帝的時代。約翰遜也是一名翻譯。他翻譯各種文本比如讓-保羅·薩特、福樓拜、法朗士和加繆的作品。以及儒勒·凡爾納的小說《格蘭特船長的兒女》和《80天環遊世界》。1957年被約翰遜推選為瑞典文學院院士。

1976年8月25日埃溫特·約翰遜去世,被安葬在斯德哥爾摩紀念公園的林地公墓。

| 類別 | 作品名稱 | 原文名 | 年份 |

| 小說 | 《烏洛夫的故事》 | Romanen om Olof | 1934-1937 |

| 《黑暗中的城市》 | Stad i mörke | 1927 | |

| 《狄曼父子與正義》 | Timans och rättfärdigheten | 1925 | |

| 《光明的街市》 | Stad i ljus | 1928 | |

| 《向哈姆雷特告別》 | Avsked till Hamlet | 1930 | |

| 《玫瑰與火之夢》 | Drömmar om rosor och eld | 1949 | |

| 《夜深沉》 | Natten är här | 1932 | |

| 《再次,船長!》 | Än en gång, kapten! | 1934 | |

| 《安穩的世界》 | Den trygga världen | 1940 | |

| 《七生》 | Sju liv | 1944 | |

| 遊記 | 《瑞士日記》 | Dagbok från Schweiz | 1949 |

| 《北極圈的冬之旅》 | Vinterresa i Norrbotten | 1955 |

1974年作品《烏洛夫的故事》獲諾貝爾文學獎埃溫特·約翰遜榮獲諾貝爾文學獎的的原因是“以自由為目的,而致力於歷史的、現代的廣闊觀點之敘述藝術”。

在頒獎典禮上卡爾·拉格納·吉羅在講話中強調指出,約翰遜和馬丁森是“代表無產階級作家的數組或工作詩人誰大致闖進我們的文學不蹂躪和掠奪,而是用自己的財富充實它的。”但受到的嚴厲批評在幾個方面。主要是瑞典文學院任命了兩名自己的成員的成為贏家,但有些人也很關心約翰遜和馬丁森的著作,並表示,他們讓他們的偉大時代遠遠落後。