共找到26條詞條名為楊亮的結果 展開

楊亮

書畫家、學者

楊亮,字子軒(書法落款楊亮;繪畫落款子軒),山東濟南人。現為中國書法家協會會員;南京印社社員。7歲從外祖父學習書法;23歲拜張弩先生為師;2012年考入南京藝術學院美術學院,攻讀書法博士學位。現被聘為湖北美術學院書法專業、南京藝術學院人文學院特聘講師。

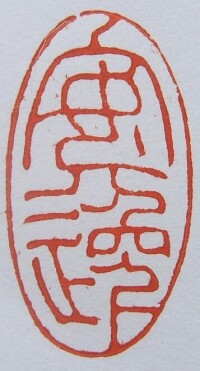

篆刻作品

2009年任職於中國藝術研究院篆刻院。

2010年任教於曲阜師範大學書法系。

2012年考入南京藝術學院美術學院,攻讀書法博士學位。

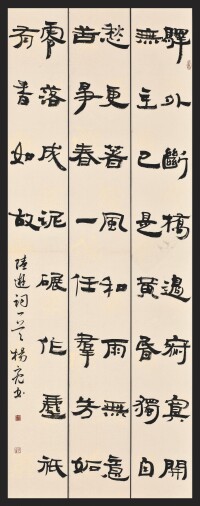

書法作品

1999年書法入選山東省第三屆書法篆刻作品展

2004年書法作品入選小欖杯全國書法大展

2006年書法作品入選建黨85周年全國書法展

2006年書法入選第三屆全國書法研究生論壇

2006年書法作品獲得“邢侗杯”第二屆山東省青年臨書大展優秀獎

2008年書法作品獲得全國大學生書法大賽銀獎

2009年書法篆刻作品獲得南京藝術學院碩士畢業聯展優秀獎

2009年篆刻作品入選山東省第五屆書法篆刻作品展

2009年篆刻作品參加中國藝術研究院研究院篆刻院舉辦的全國篆刻名家邀請展

2012年書法作品入選第四屆梁披雲杯書法大賽

2012年論文入選全國第九屆書學研討會

2013年榮獲西泠印社國際學術研討會三等獎

出版著作

《中國古典藝術經典論著輯注·印論篇》 2010年5月東南大學出版

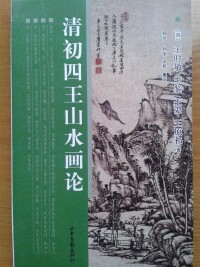

《清初四王山水畫論輯注》 2012年7月山東畫報出版社

《吳鎮的草書》入選2006年《第三屆全國書法研究生書學學術周論文集》

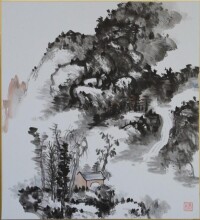

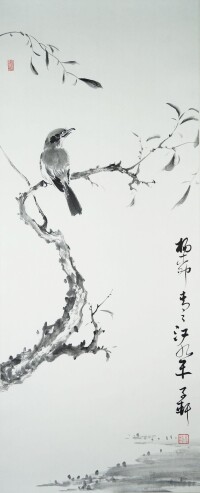

繪畫作品(山水畫)

《項穆生卒年考》發表於2008年《中國書法》第七期

《方以智<印章考>溯源》發表於2008年《美術與設計》第三期

《<篆學指南>辨偽》發表於2009年《圖書館雜誌》第一期

《書法雅言版本考述》發表於2008《山東圖書館季刊》第二期

《悟內理於法度之中,開新境在陳式之外》發表於2010年《傳記文學》第八期

《心與古的交匯》編入2012年《全國第九屆書學討論會論文集》

《我思古人實獲我心》編入2013年《西泠印社國際學術研討會論文集》

繪畫作品(花鳥畫)

十二歲時在家中找出祖父的刻刀、印石與印譜,開始自學篆刻,上大專時有幸得到賴非先生指導,研讀印史,並大量臨摹漢印、秦璽,稍知篆刻門徑。二十三歲經好友劉元堂、黨現強推薦拜張弩先生為師,學習魏碑筆法,張先生精於古代書論研究,為楊亮打下了最初的書學基礎。而立之年考入南京藝術學院,有幸成為徐利明先生的碩士研究生,系統學習書法創作及書法理論,碩士期間完成十萬字著作《項穆書法雅言》研究。徐先生博學多才,詩、書、畫、印無一不精,在徐先生的熏陶與培養下,楊亮的書法、篆刻學習更加深入,涉獵書體也更加全面,同時開始涉足山水、花鳥繪畫。

雖然,恩師張弩先生多年前便曾借孫過庭“偏攻易就,盡善難求”提醒楊亮,但楊亮仍是痴心不改,不甘心做票友式的學習。當然,楊亮曉得能在諸多領域取得成就,不僅是才氣、精力,還需要大量的時間厚積薄發,這大概是楊亮一直堅持“君子藏器於身,待時而動”原因。

石濤有句“書畫印章本一體,精雄老丑貴神奇”,自清初以來,書畫印漸漸趨於融合,綜合修養對一位藝術家的發展極為重要。徐利明先生的老師啟功、林散之,以及導師陳大羽諸位先生在詩、書、畫、印等諸多方面造詣頗深。現階段因大學取士制度而造成學科不斷分割、細化,使我們這一代人所掌握的藝術手段越來越專,有時甚至是偏狹,藝術創作雖然在專精的同時也在喪失傳統中寶貴的東西。所以,楊亮這些已經走入專業行列的碩士、博士研究生,應該有責任傳承這一血脈,沿襲傳統中優秀的東西,書、畫、印綜合體現就是其價值之一。

在這個藝術品收藏不斷升溫,收藏家審美意識不斷提高的今天,面對這個長遠的藝術征程,這一代人需要勇氣、需要智慧,更需要一顆堅守寂寞的心。