開普勒-22B

首顆位於宜居帶的系外行星

開徠普勒-22b是美國宇航局於2011年12月確認的首顆位於宜居帶的系外行星,它圍繞一顆和太陽非常相似的恆星公轉。開普勒-22b直徑約為地球的2.4倍,距離我們約有600光年,人類若使用現有的宇宙飛船飛往開普勒-22b需要2200萬年的時間。

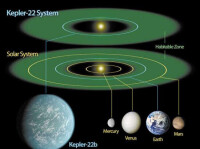

開普勒-22b行星系統和太陽系行星系統對比圖

威廉姆·布魯基(William Borucki)是宇航局加州埃姆斯研究中心科學家,也是開普勒望遠鏡項目的首席科學家,正是他領導了這一次發現Kepler-22b的工作。他說:“我們第一次觀察到這顆系外行星可能存在的零星線索是在望遠鏡升空調試工作完成後僅僅3天的時候,而到了2010年假期的時候我們終於觀察到3次重複顯現的凌星現象,從而可以確定此項發現。”

開普勒22b的半徑大約是地球的2.4倍。它的質量和表面組成仍然未知,僅建立了一些非常粗略的估計:在3σ置信極限下,它質量小於地球質量的124倍,在1σ置信區間下,它質量小於地球質量的36倍。 Kipping等人採用的模型。(2013)無法可靠地檢測到質量(最佳擬合值僅比1σ置信區間稍大)。

被科學家稱為“水世界”的開普勒22b可能是一顆“海洋行星”。儘管開普勒22b與GJ 1214 b不同,但它也位於適居帶,因此它可能也與富含水的行星GJ 1214 b相類似。通過對恆星系統的徑向速度測量,已經排除了少於1σ不確定性的類似地球的組成。因此,它可能具有更易揮發的,具有液態或氣態外殼的成分;這將使其類似於已知的最小氣體行星開普勒-11f。

母恆星開普勒22是一顆G型恆星,其質量比太陽小3%,體積小2%,表面溫度為5,518 K(5,245°C),而太陽的表面溫度為5,778 K(5,505°C)。這顆恆星大約有40億年的歷史。相比之下,太陽已有46億年的歷史。開普勒22的視星等為11.5,這意味著它太暗而無法用肉眼看到。

當前可獲得的行星軌道參數僅有軌道周期(大約290天)和傾角(大約90°)。從地球上看,開普勒22b可以在其母恆星的圓面上定期通過發生凌星現象。為了獲得有關行星軌道細節的更多信息,需要使用其他行星探測方法,例如徑向速度法。自從發現以來已在行星上執行過此類方法,但這些方法尚未檢測到行星偏心率的準確值,因此(截至2012年3月)天文學家僅設置了該行星質量的上限。

開普勒系外衛星搜索項目(HEK,The Hunt for Exomoons with Kepler)研究了開普勒太空望遠鏡對該行星的光度測定,為了找到任何可能由軌道衛星引起的凌星時間和持續時間變化的證據。不過結果是沒有發現這種變化,因此排除了質量大於0.54地球質量的開普勒22b衛星的存在。

開普勒-22b(Kepler-22b),2009年首度被觀測到,它的體積是地球的2.4倍,被歸類為“超級地球”。這是人類所發現的第1個擁有恆星類似太陽、且可能適合人居的世界。

&

不過科學家們尚不能確定其地表究竟是岩石質地的還是液態或是氣態形式,然而不管如何,這項發現是朝向找到另一顆地球這一最終目標所邁出的堅實一步。人類的探索太空又近了一步。

至今開普勒-22b的確切質量和表面成分仍不清楚。如果其密度和地球相當 (5.515 g/cm),則質量可能是地球的 13.8 (2.4) 倍[calc 1],表面重力是地球的 2.4 倍[calc 2]。如果其密度和液態水相當 (1 g/cm),其質量是地球的 2.5 倍[calc 3],表面重力是地球的 0.43 倍[calc 4]。該行星可能會被歸類為超級地球,但要視其實際質量而定。

一開始據估計該行星質量可能達到地球 35 倍,類似海王星的氣體巨行星,但最可能的狀況是地球 10 倍質量的海洋行星。

該行星視其實際質量可能是超級地球或“暖海王星”。

該顆行星的發現是公佈於2011年12月5日。該行星最早是開普勒太空望遠鏡於2009年中的科學任務開始后第三天被偵測到的。並在2010年下半年觀測到它第三次凌日現象。額外的確認資料是由史匹哲太空望遠鏡和地面望遠鏡提供。該行星的半徑大約是地球的2.4倍(海王星半徑60%),距離地球約600光年。該行星環繞光譜類型G型的恆星開普勒22。

開普勒-22B

開普勒-22B

1液態水:水是一切生命之源。既然生命離不開水,搜尋地外生命的實質就是搜尋液態水。

2壽命:孕育生命需要一個相當長時間的過程,因此一個星系中要有生命存在,它的中心恆星壽命不能太短。通常認為,中心恆星壽命至少要達到10億年,才有可能在它的行星系中孕育出生命。

開普勒-22B

3“保鏢”巨型氣態行星:一顆行星上要有生命存在,除了必須要滿足到中心恆星的距離、行星本身的類型和大小這三個條件之一外,它周圍的環境對能否演化出生命也起到決定性作用。一個行星系所具有的巨型氣態行星數目就是一個重要條件。在我們的太陽系中,木星和土星均屬於巨型氣態行星,它們具有很大的質量,實際上充當著地球的“保鏢”。它們像棒球手套一樣抵擋了彗星對地球的侵襲,能夠偏離或者吸引可能碰撞地球的彗星。

據英國媒體6日報道,科學家已經開始製作一個系統的“宜居星球指南”,把迄今為止發現的適合未來人類移居的星球分門別類。據悉,人類已發現47顆行星和衛星可能符合人類移居條件。

波多黎各大學的宜居星球實驗室對人類已知的700多個星球的類型以及它們各自所在的太陽系進行分析,發現絕大部分星球不具備生命體存活的條件,其中只有47個星球進入“第二個地球”的候選名單。據悉,已被發現的許多星球都屬於像木星和海王星那樣的氣態巨行星,但它們與圍繞運轉的母恆星距離太近,無法提供像地球那樣的氣候條件。只有少數星球擁有合適的大小和運行軌道,適宜生命存活。

宇宙

這個指南使用創新的評估標準,比如類地指數、宜居帶距離、分類系統以及與地球過去、現狀的對比結果等等。分析結果表明,只有2個已知星球符合該指南的宜居程度,它們是代號為格雷斯581d和HD 85512b的星球,其他15個行星和30個衛星進入候選名單。

正如這次發現“地球兄弟”開普勒-22b行星的科學家艾倫·波斯所說:“開普勒-22b的發現證明了地球人並不孤單,宇宙也許充滿了各種生命體。”

先來看看我們最熟悉的太陽系:太陽系共有8顆行星,只有地球上存在宜人的氣溫,使水能以液態形式長期存在於地表之上。為什麼會這樣?根本原因在於,地球到太陽的距離既不太近,也不太遠,接受到的太陽輻射剛剛好。太陽周圍能夠滿足這一條件的區域,就被稱為“宜居帶”(habitablezone)。

不同恆星的宜居帶到恆星的遠近並不是固定的,與恆星性質有很大關係。如果一顆恆星溫度和亮度都比太陽高,宜居帶就會離它稍遠一些;如果溫度和亮度都比太陽低,宜居帶就會稍近一些。此外,宜居帶也不是一個範圍非常狹窄的區域。太陽系的宜居帶從金星軌道外側一直延伸到火星軌道外側,因此嚴格說來,地球和火星都在太陽系的宜居帶內。只不過火星質量較小,留不住濃厚的大氣,後來變得寒冷而乾燥,不適宜居住了。

“開普勒-22b”圍繞著一顆類似於太陽的恆星旋轉,這顆恆星發出的光比太陽光弱大約25%,因此那裡的宜居帶要比太陽系裡的宜居帶更靠近恆星一些。而在另一方面,“開普勒-22b”到母星的距離又比地球到太陽的平均距離近了大約15%,恰好使它舒舒服服地落在了宜居帶中。因此,如果新行星的性質與地球相似,液態水就可以在那顆行星的地表上長期存在。

激光帆

"遙遠海洋"號在飛離地球之後,張開了一張直徑5公里的巨大的激光反射帆。

激光帆是利用光壓為飛船提供飛行動力的裝置。在太陽系範圍內,可以藉助太陽輻射作為動力,為飛船提供加速度。但隨著飛船逐漸駛離太陽系,就需要人造的激光為飛船提供推動力。

從人類建造的月球激光動力基地發射的巨大激光光柱準確地照射在這張激光帆上,使其發出亮白色的耀眼光芒。月球上含有豐富的核聚變材料氦-3,在月球上建造的激光動力基地由可控核聚變電站提供長期的巨大能量,它發射出的激光不會像在地球上那樣受到大氣層的阻礙作用,將持續為"遙遠海洋"號提供推力,使其不斷加速。儘管這種加速進展得比較緩慢,但由於宇宙空間中並不存在阻力,所以從理論上說,激光帆方式的宇宙飛船可以被最終加速到接近光速。

開普勒-22B

激光帆最大的技術障礙並不是光線隨著空間距離的增加而減弱,而是照射的精度。隨著飛船的遠離,照射精度越來越成為巨大的挑戰。一方面,激光發射方向控制裝置不可能做到無限精確,另一方面,宇宙空間中的星系引力場也會改變激光的運行路徑,計算這些引力場對激光路徑的干擾變得越來越複雜,計算結果也會出現積累性誤差。所以,飛船最終還是需要藉助自身的動力裝置提供加速度。

我們知道,"遙遠海洋"號也是一艘靠反物質提供動力的飛船,這些能量將在激光帆無法再提供持續動力之後啟用。

曲線飛行

在地球上看,這艘飛船的飛行路徑是曲曲折折的,但經過科學家精密的星際引力場計算之後,發現這樣的路徑才是飛往目標的最佳路徑,也可以說是最短路徑。

失去聯繫

在飛離太陽系之前,人類還與這艘飛船保持著密切的聯繫,但隨著飛船的遠離,通訊變得越來越困難。發出的無線電信號需要幾個星期後才能被回復並返回地球。這樣的信息越來越缺少時效性,所以"保持聯繫"已經變得幾乎沒有意義。

地球人類的社會生活也在發生著巨大的變化,戰爭與和平、國家的興亡、民族的崛起和衰落一幕幕上演,地球上每天發生的事情太多了,這艘飛船也逐漸沉入了歷史的長河,甚至被很多後代所遺忘,只有少數科學家還在長期關注著這艘“遙遠海洋”號。而其間,人類又在研究更加先進的宇宙飛船。到了2100年,"遙遠海洋"號在人類的視線中已經逐漸淡出。人類又發現了更多的新的宜居行星,並且已經發現有智慧生命的跡象,那才是人類新的飛行目標。而僅僅飛行了30多年的"遙遠海洋號"還要有2300年的路要走!

巨大威脅

開普勒-22B

當"遙遠海洋號"飛行了180年後,它的速度已經達到了0.35倍的光速,這樣的速度是它可以達到的最大值了。宇宙空間的真空狀態讓它可以長期保持這樣的飛行速度。但最讓這艘巨大飛船頭疼的是宇宙中的一些物質-宇宙塵埃時刻都威脅著飛行的安全。

飛船外表復蓋了厚度超過2米的凱芙拉縴維,這是一種製作防彈衣的高強度纖維,是飛船被動安全防護系統的最後一道屏障。

在長達幾千年的飛行中,飛船主要是靠主動防護系統確保飛行安全的。危險物質探測雷達可以探知可能撞擊飛船的一切物質,解決的方法只有躲避障礙和摧毀障礙兩種,這都有賴於對危險物質運行軌跡的精準計算。

最後希望

在“遙遠海洋號”飛行了260年之後,收到了來自遙遠地球母親的最後一個信號。

這組信號中包含了一個悲劇的結果:地球上爆發了全面的核子戰爭,人類文明已經被嚴重破壞!人類再也無力維持巨大而複雜的航天工程,核冬天甚至威脅著人類的繁衍。

苟且生活在地下的人們從古老的書籍上查詢到“遙遠海洋”號的資料,他們得知那艘飛船上載有人類的精子和卵子,這些基因也許會在人類滅亡后成為人類最後的希望。

不過此時的“遙遠海洋號”還只是一艘“無人”宇宙飛船,它還無法理解什麼叫“悲劇”,更不會悲傷落淚,它只是簡單地將這些信息存儲在電腦資料庫中。對於這艘飛船來說,它的旅途還只能算是剛剛開始。(未完待續)

NASA證實

這顆行星並不像國內一些媒體所傳的那樣,是“首顆適合居住的類地行星”。NASA的官方網站在發布這一消息時,使用的標題是“NASA'sKeplerMissionConfirmsItsFirstPlanetinHabitableZoneofSun-likeStar”,正確地翻譯成中文應該是“NASA開普勒計劃證實它的首顆位於類太陽恆星宜居帶中的行星”。

這裡的“首顆”,指的只是開普勒計劃證實的首顆,而非天文學家發現的首顆宜居行星。事實上,開普勒在它監測的大約15萬顆恆星周圍,迄今為止共發現了2326顆疑似行星的候選者,其中大小與地球接近的有207顆,超級地球有680顆,海王星大小的1181顆,木星大小的203顆,還有55顆比木星更大。

開普勒探測器必須觀測到4次星光變暗,才能確定這一現象確實是由行星遮擋星光所致——這一步驟就叫做“證實”。在曾經開普勒公布的行星候選者中,可能位於“宜居帶”中的共有54顆,而此次宣布的“開普勒-22b”就是其中第一顆得到證實的行星。在現如今最新公布的行星候選者中,可能位於“宜居帶”中的仍有48顆。

"620光年不是一個容易達到的距離。"

在2050年,人類製造的宇宙飛船已經可以達到0.3倍的光速。即便如此,要飛往開普勒-22b仍需要1900年的時間。

根據愛因斯坦的相對論,人類在乘坐0.3倍光速飛船的時候,時鐘將會變慢,人類的壽命可以自動延長30%。如果等待人類實現0.99倍光速飛船,時鐘速度為正常值的1%,人類壽命自動延長100倍,然而,620光年仍不是容易達到的距離。顯然,只憑藉提高飛船速度,是無法飛往開普勒-22b的。

"如果大幅度提高飛船速度變得遙遙無期,那麼提高人類的壽命將成為第二選擇。"

開普勒-22B

人體冷凍復原技術在2050年仍然無法完全實現。人體內的水分在低溫狀態下會凍結,產生的冰晶會刺穿生物體的細胞壁,將組織細胞殺死,人類是無法復活的。類似蟾蜍體內的糖類防凍劑在高濃度替換到人體后,雖然可以避免冷凍冰晶的產生,但在解凍之後無法還原成為正常的細胞液,對人體造成不可恢復的破壞。

"如果不能延長人類的個體壽命,可以將人類的繁殖過程全部放入飛船"

這需要及其龐大的飛船!將人類最小的可繁衍群體整體載入飛船,為他們提供從出生到成熟再到繼續繁殖的全部環境,並且確保這個幾十代甚至上百代的人類能夠持續保持非近親、健康、教育、勞動、自給自足、和諧、安定的社會環境....。在2050年人類已經可以製造魚類和低等哺乳動物的生態球,嚙齒類哺乳動物的生態球至少需要直徑為1公里的全密閉球體體積,人類還沒有能夠對這個生態球的持續性給予長期的實驗驗證。人類自身的生態球實驗剛剛處於起步階段,根據科學家的計算,至少需要直徑為25公里的全密閉球體體積,這在地球上尚未獲得成功,何況是放到宇宙飛船上?

"生物技術非常成熟!攜帶人類基因物質的飛船準備就緒!"

在2050年,冷凍精液和冷凍卵子(又名"雪藏卵子")技術早已非常成熟。只要將這兩種物質載入飛船,就可以持續飛行幾千年,甚至是上萬年。當距離目標星球幾十年時間的時候,飛船將自動啟動"人類生長撫養系統",將精子和卵子解凍后結合,放入"人造子宮",經過孕育后產生新的人類生命。

"人類生長撫養系統"是生物技術的最新研究成果,它可以從單細胞開始自動撫養人類長大成人,為人類提供全部的健康生長環境,使其身心得到全面的發展。這套系統載入飛船后,將使用"宇航員培養計劃",培養出10個優秀的宇航員。

這些飛行員從未真正見過自己的親生父母,他們的父母早在幾千年前就在地球上去世了。但他們的生活環境中充滿了父母和家人的影像和聲音。真實的3D合成環境讓他們與父母保持親密的接觸。一套完整的觸覺模擬系統,通過電流準確地刺激他們大腦中的相關神經區域,讓他們產生逼真的觸覺和感覺。他們從小長大在日常生活中遇到的任何問題都可以得到父母的指導,因為他們父母的行為特點已經完全錄入了電腦的資料庫中,足以解決孩子們遇到的種種問題。

雖然"人類生長撫養系統"也具有非常龐大的體積,但已經可以放入人類製造的超級飛船中了。

“奔向遙遠的開普勒-22b”

終於,在2068年,一艘名為"遙遠海洋"的攜帶"人類生長撫養系統"的超級巨大的反物質動力飛船終於隆隆地飛向了太空!人們預計,它將在2325年之後,也就是公元4393年抵達開普勒-22b,雖然所有的地球人都無法看到最終的結果,但人們對未來充滿了巨大的希望。