遼陽朝陽寺

遼陽朝陽寺

朝陽寺,又稱朝陽觀,俗稱老洞,座落於遼寧省遼陽市湯河鎮柳河村北白雲山之陽,湯河下游右岸,佔地面積9400平方米,建築面積600平方米,上古時曾是道觀,元末明初改為尼僧寺廟。朝陽寺始建於五代後期,再修於元明清,寺中洞前,有清代康熙、嘉慶、宣統年間三次修葺。迨至文革,遭到破壞,一九九四年初,恢復為宗教活動場所,是政府指定的宗教活動場所之一。

遼陽朝陽寺

朝陽寺

朝陽寺

朝陽洞,上古時曾是道觀,相傳是大石關南關帝廟的下院,元末明初改為尼僧寺廟。

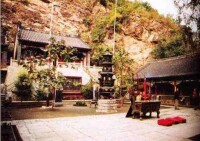

居仙洞,幽閑恬靜,五代十國,北周落第舉子后稱山中丞相的陳摶老祖,曾在此洞中悟道,辟穀數十年,日飲斗酒,絕不食谷,號稱睡仙,有一睡八百年的趣談。相傳“周易”、“麻衣相書”、“易經解說”三部著作,就是陳摶老祖在白雲山居仙洞中著成。洞中寬闊,洞后塑有陳摶老祖全身像一尊,合衣閉目,神態自若。並有洞壁題詩,壁無殘跡,詩稿猶存。

漢洞,位於居仙洞東北角,據傳此洞與石咀山黑黃二洞相通。拋石作響,隱隱有聲,民間說是地河。歷代曾有冒險者隻身涉險探查,所傳不謬。

黃洞,因洞口依其黃色岩石構成,故稱黃洞。

蟒洞,洞口呈三角形,無人實測,難知深淺,相傳有人曾看見巨蟒出入洞中,故稱蟒洞。重修布局

朝陽寺

大殿後為觀音洞,也稱朝陽洞。洞口西南向,高2.5米,寬1.4米,再人豁然開朗,高3.5米,寬4米。往裡小口高1.03米,曲身可入。洞中冬暖夏涼,長年溫度12至15度,石灰岩洞壁如龍虎作盤曲回顧狀。人洞10米處較為寬敞,置蓮花座,上奉漢白玉質滴水觀音菩薩立像。東跨院二層小樓,上下8間,建築面積192平方米,為比丘厄舍。居仙洞正位,依山朝南,高1.8米,寬1.4米。入洞開闊,高4.5米,寬9米,深16米,洞上有洞,高險不可測;下有暗泉,旁有側門;內奉胡仙、三霄娘娘、陳摶老祖、呂祖像。西跨院二層小樓為居士林,上下8間,建築面積192平方米。庭中花壇聳立6米高漢白玉觀音菩薩像。院牆北另置別院,為比丘尼塔林。朝陽寺建築古樸有序,現在已成為旅遊觀光的勝地。