條口

條口

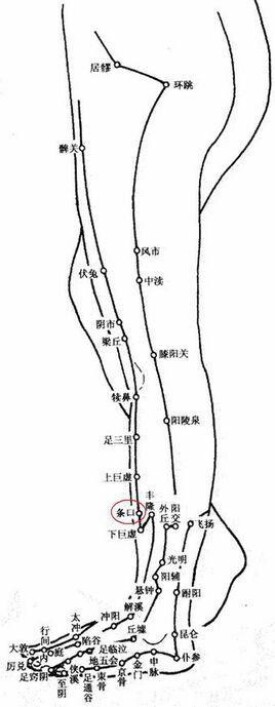

條口,經穴名,出自《針灸甲乙經》。屬足陽明胃經,在小腿前外側,當犢鼻下8寸,距脛骨前緣一橫指。另說“在上廉下一寸”(《太平聖惠方》);“膝下五寸許”(《針灸大全》)。布有腓腸外側皮神經及隱神經的分支,腓深神經,及脛前動、靜脈,主治膝脛酸痛,兩足無力,腳氣,轉筋,腹痛,泄瀉,肩凝症等。直刺1-1.5寸,艾炷灸3-7壯,或艾條灸5-15分鐘。

● Tiáokǒu ST38

● 來源:《針灸甲乙經》

● 歸經:足陽明胃經

● 功效:祛濕溫經,舒筋活絡,理氣和中

● 條,長條;口,指出入經過之處。本穴位於上、下巨虛之間,脛、腓骨間隙中,當足尖上翹時,是穴處肌肉出現長條凹陷,故名。

● 在小腿外側,犢鼻下8寸,犢鼻(ST35)穴與解溪(ST41)穴連線上。

● 犢鼻(ST35)穴的精準定位:在膝前區,髕韌帶外側凹陷中。

● 解溪(ST41)穴的精準定位:踝區,踝關節前面中央凹陷中,拇長伸肌腱與趾長伸肌腱之間。

●

●

● 犢鼻與解溪連線的中點,即為此穴。

●

本穴的精準取穴使用了骨度分寸的方法,其中,腘橫紋至外踝尖為16直寸。簡便取穴是臨床上常用的一種取穴方法,是長期臨床經驗總結的方法,操作簡便,便於記憶。一般情況下,簡便取穴的方法只適合日常按摩、拔罐、艾灸等養生防病時運用。如果使用穴位進行疾病的治療,則需要使用精準取穴。

● 皮膚,皮下組織,脛骨前肌,趾長伸肌,小腿骨間膜,脛骨后肌。

● 淺層分佈有腓腸外側皮神經;深層分佈有腓深神經,脛前動、靜脈;小腿骨間膜深面有脛神經,脛后動脈。

● 腹部及胃腸病症,例如脘腹疼痛,痢疾,泄瀉,便秘,腹脹。

● 肩背部病症,例如肩背痛,肩臂不得舉,肩關節周圍炎,多發性神經炎。

● 下肢病症,例如小腿冷痛,膝關節炎,坐骨神經痛。

● 直刺1~1.5寸;可灸。

● 指壓按摩:用指腹按揉或握拳以指間關節叩擊,每次1~3分鐘或200下。

● 灸法:艾條懸灸10~20分鐘;艾炷灸3~7壯。

● 《針灸甲乙經·卷十》:脛痛,足緩失履,濕痹,足下熱,不能久立,條口主之。

● 《備急千金要方·卷三十》:主脛寒不得卧,膝股腫,胻酸轉筋。

● 《針灸大成·卷六》:足麻木,風氣,足下熱,不能久立,足寒膝痛,脛寒濕痹,腳痛胻腫,轉筋,足緩不收。

● 配肩髃、肩髎,治肩周炎。

● 配承山,採用透刺方法,治療肩周炎。

● 配懸鐘、沖陽,治足緩難行。

● 配承山、承筋,治下肢腓腸肌痙攣、拘急。

● [1] 孫國傑。針灸學.2版。北京:人民衛生出版社,2018.

● [2] 解秸萍,程凱。北京中醫藥大學針灸取穴特色技法詳解。北京:中國中醫藥出版社,2017.

● [3] 郭長青。人體經絡穴位使用大圖冊。北京:中國醫藥科技出版社,2016.