安娜·巴甫洛娃

俄羅斯芭蕾舞演員

安娜·巴甫洛娃(Anna Pavlova,1881年2月12日—1931年1月23日),出生於聖彼得堡,20世紀初芭蕾舞壇的一顆巨星,為芭蕾作出了無法估價的貢獻,素有“芭蕾女皇”之稱。

俄國芭蕾一方面繼承了19世紀帕彼季、伊萬諾夫所奠定的偉大傳統,另一方面以福金創作活動為標誌,進入了在佳吉列夫“俄羅斯演出季”達到光輝巔峰的新的變革時期。這些因素使安娜·巴甫洛娃既牢牢紮根於古典芭蕾舞的沃土,又積極支持和參與了新芭蕾改革運動。正是這些因素造就了她的藝術特色和表演風格。

1931年1月23日安娜·巴甫洛娃(Anna Pavlova)在荷蘭海牙準備演出時溘然逝去。

安娜·巴甫洛娃,1881年1月31日出生於聖彼得堡一個貧民家庭。父親是農民出身的士兵,母親給別人洗衣服,生活十分貧苦。

10歲時,考進聖彼得堡舞蹈學校,經過九年的艱苦訓練進入馬林斯基劇院芭蕾舞團並迅速升為該團首席女演員。

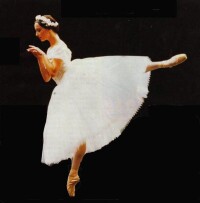

巴甫洛娃的相片

1909年,巴甫洛娃首次在巴黎的“俄羅斯演出季”中亮相便轟動了巴黎,轟動了世界。

1910年,她組織了自己的小型芭蕾舞團開始在世界各地巡迴演出。在長達二十年之久的旅行演出中,她到過中國、埃及、南非、烏拉圭、智利、加拿大、澳大利亞、瑞典等44個國家,行程50萬英里,演出數千場,觀眾不計其數,她一年要穿壞2000雙足尖鞋。即使在交通工具發達的今天這也是難以想象的。

安娜·巴甫洛娃為在全球傳播、普及芭蕾藝術做出了不可估量的貢獻。她不僅推動了芭蕾在許多國家的誕生和發展,使一些國家瀕於死亡的芭蕾煥發出生機,同時以其非凡的藝術魅力影響了許多人的命運。如英國著名舞蹈編導阿什頓就是14歲時在厄瓜多看到巴甫洛娃的演出,從此她便立志要獻身於這門崇高的藝術並成為聞名於世的芭蕾大師的。

1931年1月,安娜·巴甫洛娃在荷蘭海牙準備演出時溘然逝去。只留下了一句催人淚下的遺言:“把我的天鵝裙準備好!”天鵝在包括巴甫洛娃在內的許多人的心目中,都是最好的芭蕾象徵,而巴甫洛娃離開人世前的唯一遺願不是別的,而是將芭蕾這不朽的伴侶帶到冥冥的彼界去。芭蕾成為與她生生死死永不分離的寶物。

當時英國皇家芭蕾舞正在進行演出,得知這一不幸的消息后,樂隊指揮宣布由安娜·巴甫洛娃表演《天鵝之死》— 帷幕徐徐拉開,樂隊奏起聖·桑的樂曲,台上空無一人,只有一束追光在緩緩移動。巴甫洛娃雖然去了,但她像一隻不朽的天鵝永遠為人們所懷念。

安娜·巴甫洛娃彩色照

《天鵝之死》一直作為巴甫洛娃最成功的代表作在世界各地流傳,閃爍著不息的光輝。編導者福金本人也曾評價說:"沒想到,這部作品後來竟成了新俄國舞蹈的象徵……它實際證明了舞蹈不單純是悅目的藝術,而應該是通過眼睛進入到靈魂深處的藝術。"在與巴甫洛娃討論"編什麼舞蹈合適?"時,福金順手用曼陀林彈起了聖·桑的曲子——《天鵝》,當即提議用這段音樂編舞。在福金看來,巴甫洛娃那種纖細,嬌柔,略顯憂傷的神態來表演"天鵝"是再理想沒有了。於是他邊編邊教,只化了五、六分鐘時間幾乎是即興式的完成了這一舞蹈的創作。

《天鵝之死》在它代代相傳的過程中也不可能永遠保持一成不變。福金夫人曾拍攝了一套《天鵝之死》的舞台照,記錄了作品每一舞姿的變換。相比之下,今天舞台上的演出除了天鵝背朝觀眾,兩臂呈波浪形展翅出場及結尾外,其他部分都已不是福金的原貌了。後世的舞蹈家們,按照自己的理解和特長,不斷地給作品賦予了新的含義和表演方法。就以演出《天鵝之死》達五,六千次的蘇聯著名演員瑪亞 普列謝茨卡婭為例,她的每次表演,似乎每次都能給人以新鮮的感受和啟示。她並不過多地渲染"天鵝"對死的不安和絕望,而是著眼於"天鵝"對生的渴望和熱愛,以其富有非凡表現力的雙臂,譜寫了一麴生的戀歌。

在十九世紀,由於瑪麗·塔里奧妮,芳妮 艾爾斯萊等優秀人才的湧現,曾形成了一個浪漫主義芭蕾的全盛時期,不幸的是,這一局面因後繼無人便很快地由盛轉衰了。在西方,單純追求技巧的思潮,使人們幾乎忘卻了舞蹈的真正價值而陷入了缺乏內容的形式主義傾向。直至二十世紀初,出現了二位偉大的明星后,才得以根本的改觀。致力於自然主義運動被稱為新舞蹈之母的伊莎杜拉 鄧肯與古典舞蹈最誠摯的維護者安娜 巴甫洛娃這二位傑出的女舞蹈家,以截然相反的主張和風格,同為舞蹈藝術建立了不朽的功績。

巴甫洛娃於1882年在彼得堡出生,八歲時在看了《睡美人》演出后,便立志於芭蕾。十歲進皇家芭蕾舞學校,十四歲與福金合演了《關不住的女兒》。她那古典式的舞步及表演天資從學生時代起就十分引人注目,畢業后一直擔任主角,先後演出了《吉噻爾》,《睡美人》,《唐·吉訶德》等劇。1909年,她應邀參加了佳吉列夫組織的俄國芭蕾舞團,主演了《阿爾米達宮》(The Pavilion of Armide),《仙女們》(Les Sylphides)等劇目。不久,她又自建劇團,相繼訪問了歐洲,南北美洲,澳大利亞,紐西蘭,印度,中國和日本,她的傑作有《巴卡納爾》(Bacchanale),《夜》(Nuit)等等,尤以《天鵝之死》最為感人。1931年,這位曾為世人傾倒的"天鵝",在一次旅歐演出途徑荷蘭海牙時,突然一病不起,但她仍念念不忘要重返舞台,讓"天鵝"振翅高飛。"請把我的天鵝服裝準備好!"便是她臨終前的最後一句話。

用福金的話來說就是;"巴甫洛娃藝術的重要作用,並不在於它給人帶來的一時歡樂。而在於它在本世紀二十五年內,使人們改變了對芭蕾的看法……證明了芭蕾不僅能夠,而且應該成為語言的最高意義的形式。"巴甫洛娃給後人的影響是極其深遠的,她的舞蹈既具有十九世紀大舞星們的各種長處,又有勝於他們的獨特風格。不少事例說明,現代許多著名舞蹈家當初也正是在看了她的演出之後,才愛上了芭蕾並選擇了這一艱苦而又崇高的事業。