共找到3條詞條名為牛場鎮的結果 展開

- 貴州省黔南州福泉市轄鎮

- 雲南省昭通市鎮雄縣轄鎮

- 貴州省畢節市下轄鎮

牛場鎮

貴州省畢節市下轄鎮

牛場鎮,隸屬於貴州省畢節市織金縣,地處織金縣東部,東與馬場鎮毗鄰,南與貓場鎮接壤,西南與實興鄉相連,西與桂果鎮連接,西北與普翁鄉連接,北與化起鎮為鄰,行政區域面積106.7平方千米。常住人口27929人(第七次全國人口普查)。

元代時期,為磨坡長官司駐地(今塘房村);1992年1月,撤區建牛場鎮。截至2020年6月,牛場鎮轄11個社區、18個行政村,鎮人民政府駐群興村。

2011年,牛場鎮財政總收入2707.8萬元,比上年增長21.3%。其中地方財政收入110.5萬元,比上年增長0.6%。 2018年,牛場鎮有工業企業43個,其中規模以上3個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市13個。

織金縣牛場鎮是貴州省畢節市織金縣下轄的一個鎮,位於織金縣東部,地理位置東經106度00分,北緯26度37分,東鄰馬場鎮,南接貓場鎮、實興鄉、西連桂果鎮、三甲街道辦事處,北界化起鎮。鎮人民政府駐地牛場集鎮距織金縣城47公里,距省城貴陽110公里。

所轄村:群興,群裕,群光,群營,河壩,坪山,頭坡,猓玀,二坡,埡壠,大營,水城,大壩,鼠朵,燈光,桂花,營龍,塘房,沙溝,水營,高山,半坡,井沙,岩寨,張家寨,后壩,半處,大沖,文誠居委會。

牛場鎮歷來是西部邊陲通往省會貴陽的交通要道之一,又當往來客商站口,是縣東部較大集鎮,也是縣東部政治、經濟文化中心。

元朝時是磨坡長官司駐地(今塘房村),並與設在凹河關上(今屬馬場鄉)的雷坡長官司相連,為比喇(今織金)經清鎮到貴陽的古驛道之一。

明、清屬水西十三則溪的隴胯則溪,康熙年間建府時劃為懷忠里五甲。

民國二年(1913)廢里甲,改屬平遠縣第二區(貓場區)。

民國十三年(1924)年劃為織金縣二區;民國二十四年編區,聯保、保、甲、屬二區七獅聯保,一至七保均在鎮上。

民國二十四年(1935年),屬二區七獅聯保。

民國三十三年(1944)區鎮調整,撤消區、聯保組織,全縣劃為24個鄉鎮,將牛場、沙壩、岩寨並為文誠鎮,設六個保至1950年解放。

1950年織金解放后,牛場、貓場劃為第二區,區政府駐地貓場。

1952年2月,牛場為第三區,轄納翁(今普翁鄉)、沙壩、岩寨、小黃河、二坡、大麥、馬場、凹河、二甲10個鄉。

1955年5月,改名牛場區。

1958年秋,各鄉改為人民公社,區改為聯社。

1961年8月,撤消聯社恢復區,牛場區轄牛場、岩寨、沙壩、李井、二坡、大陌、馬場、凹河8個公社。

1984年7月,撤公社復鄉鎮,區建制不變,將牛場公社改為牛場鎮,其餘7個公社均改為鄉。

1991年,全省建鎮並鄉撤區,將原區的牛場、岩寨、李井、沙壩、二坡五個鄉鎮及大陌鄉大營等三個村合併為牛場鎮,將馬場、凹河兩鄉及大陌鄉的檯子等4個村合併為馬場鄉。

1992年1月,撤區建牛場鎮。

牛場鎮地處織金縣東部,東與馬場鎮毗鄰,南與貓場鎮接壤,西南與實興鄉相連,西與桂果鎮連接,西北與普翁鄉連接,北與化起鎮為鄰,行政區域面積106.7平方千米。

境內地形地貌屬丘陵、河谷地帶,喀斯特地貌特徵突出。主要山係為織金中部鳳凰山中支山系,呈南北走向分佈鎮東部,地面海拔1365米,最高山鋒為位於半坡村的雷打坡,海拔1735米。主要河流為牛昌河,發源於實興鄉龍井干河,流經本鎮約20公里。

氣候屬北亞熱帶,年平均氣溫13.99攝氏度,年降雨量1300毫米,無霜期250天。

牛場鎮地處雲貴高原烏蒙山脈向黔中高原過渡帶,境內山巒起伏,溝壑縱橫,岩溶發育,為高原中低山地貌,地勢西高東低,地面海拔1270—1546米。

牛場鎮多年平均氣溫14℃。年平均降水量1436毫米。年平均日照時數1117小時。年積溫5147℃。

牛場鎮境內主要河流有牛昌河。發源於實興鄉龍井干河,流經境內約15千米。

牛場鎮主要自然災害有冰雹、乾旱、洪水、風災、低溫、霜凍、雷擊等。

礦產資源主要有煤、鐵、重晶石等煤礦在全鎮範圍均有分佈,蘊藏量約5億噸,屬煤礦資源待開發區。

牛場鎮境內地下礦藏主要有煤炭、鐵、重晶石等。煤礦在全鎮範圍均有分佈,煤蘊藏量約5億噸,已開發的有年產45萬噸小河口煤礦、年產30萬噸的實興煤礦、年產15萬噸的大明煤礦3個民營煤礦。耕地面積31803畝,其中旱地20968畝,水田10835畝。

鎮轄群興、群裕、群光、群營、河壩、坪山、頭坡、猓玀、二坡、埡壠、大營、水城、大壩、鼠朵、燈光、桂花、營龍、塘房、沙溝、水營、高山、半坡、井沙、岩寨、張家寨、后壩、半處、大沖等28個行政村251個村民組和文誠居委會3個居民小組。國土面積105.8平方公里,耕地面積28061畝,其中水田10677畝,旱地17394畝。林木覆蓋面積41.6%。2009年未共12457戶44894人,其中男23482人,女22799人,農業人口43821人,非農業人口1073人,全鎮工農業生產總值7442萬元,人均純收入2752元,糧食總產15889噸,人均糧食353公斤。

2011年末,牛場鎮轄1個社區、28個行政村:文誠、群興、群光、群營、群裕、坪山、水城、大營、二坡、埡壠、猓玀、頭坡、半處、大沖、岩寨、張家寨、河壩、后壩、高山、大壩、燈光、營龍、桂花、鼠朵、塘房、砂溝、半坡、水營、井砂;下設254個村民小組。

截至2020年6月,牛場鎮轄11個社區、18個行政村,鎮人民政府駐群興村。

| 牛場鎮區劃詳情 | ||||

| 文城社區 | 坪山社區 | 半處村 | 沙溝村 | 二坡村 |

| 群興社區 | 張家寨社區 | 大沖村 | 桂花村 | 埡壠村 |

| 群裕社區 | 后壩社區 | 高山村 | 鼠朵村 | 猓玀村 |

| 群光社區 | 水營社區 | 井沙村 | 燈光村 | 水城村 |

| 群營社區 | 大壩社區 | 半坡村 | 營龍村 | 大營村 |

| 河壩社區 | 岩寨村 | 塘房村 | 頭坡村 | / |

主要民族成分:漢,青,苗,白,蒙古等

人口總數:44894人農業人口:43821人非農業人口:1073人

行政區面積:105.8平方公里耕地面積:28061.0畝

2011年末,牛場鎮總人口44894人,其中城鎮常住人口14501人,城鎮化率32.3%。另有流動人口6450人。總人口中,男性22097人,佔49.22%;女性22797人,佔50.78%;14歲以下11464人,佔25.5%;15—64歲29132人,佔64.9%;65歲以上4298人,佔9.6%。總人口中,以漢族為主,達17956人,佔40%;少數民族26938人,佔60%。2011年,人口出生率11.2‰,人口死亡率5.4‰,人口自然增長率5.8‰。人口密度為每平方千米417.6人。

截至2018年末,牛場鎮戶籍人口為49809人。

2021年6月,織金縣第七次全國人口普查公報,牛場鎮常住人口27929人。

政治體制

中國特色社會主義

2009年,牛場鎮實現工農業產值7442萬元,同比增長8%;完成固定資產投資1524.5萬元,同比增長11.3%;財政總收入176.4萬元,同比增長102%。2011年,牛場鎮財政總收入2707.8萬元,比上年增長21.3%。其中地方財政收入110.5萬元,比上年增長0.6%。 2018年,牛場鎮有工業企業43個,其中規模以上3個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市13個。

牛場鎮經濟以農業為主,通過改善生產條件,調整產業結構,增大科技含量,提高產量質量。2009年,實現工農業產值7442萬元,同比增長8%;完成固定資產投資1524.5萬元,同比增長11.3%;財政總收入176.4萬元,同比增長102%,全鎮各項社會事業均衡發展。農村合作醫療參合率100%;發放各類涉農補貼資金276.6萬元,發放低保金327.24萬元。投資危房茅草房改造資金664.8,萬元。改造427戶。建沼氣地520口,啟動了新農村建設工程。投資700餘萬元,建成通村公路24條、80餘公里。基本形成了鎮與鄰近鄉鎮、鎮與村、村與村、組互相貫通的交通網路;全鎮通車道路里程117.445公里,農網改造已完成26個村;投資700餘萬元,實施安全飲水工程,30000餘人10000餘頭牲畜解決了飲用水。投資50餘萬元,建成水營村等10個村村級衛生室;投資104萬元,新建、擴建22個村村級活動室;投資70餘萬元的牛場客運站已投入運營;投資138萬元的老年公寓已完工;投資126萬元的計生服務大樓基本完工;投資1100萬元的牛場至沙壩大橋8公里二級油路工程已全線啟動;投資270萬元的神道碑至場路口街道路面改造工程正在施工。

農業

2011年,牛場鎮生產糧食3.5915萬噸。主要經濟作物為蔬菜。2011年,蔬菜種植面積4000畝,產量800噸,主要品種有白菜、西紅柿、青菜、蘿蔔等,其中白菜600噸,西紅柿50噸,青菜50噸、蘿蔔100噸。

牛場鎮畜牧業以飼養生豬、羊、牛、家禽為主。2011年,牛場鎮生豬飼養量1100頭,年末存欄8900頭;羊飼養量700隻,年末存欄520隻;牛飼養量4900頭,年末存欄4500頭;家禽飼養量8萬羽。

工業

牛場鎮形成以煤炭加工、建築材料生產為主的工業體系。

2011年,牛場鎮工業總產值達到4億元。2011年,工業企業3家,非煤礦山5座,職工2500人;實現工業增加值5000萬元,比上年增長21%。

“真菌皇后”竹蓀為當地特產,遠銷沿海大城市及東南亞地區。

竹蓀是世界上最珍貴的食用菌之一。因其具有優美的體姿、鮮美的口味和豐富的營養成分而被人們譽為”真菌皇后“、”真菌之花“。竹蓀系古代南方官吏對皇帝的貢品,官商士紳的重大筵宴上亦鮮有可見。

京津地區傳說以往寺院齋菜席面上若無竹蓀,便算缺典,稱不得高級筵席。使竹蓀風靡全球又在於這樣一個契機:1972年,美國總統尼克松遣特使基辛格到北京,受到周恩來的盛宴款待。當時即有美國記者馬文·卡布爾和伯納德·卡布爾在《基辛格》中贊道:“當他從中東、中國等十個國家旅行二萬五千里歸來時,真好像是周恩來用三絲魚翅和竹蓀芙蓉湯喂胖了。”基辛格中國之行是當時舉世矚目的大事,竹蓀之名由是很快傳揚世界。

竹蓀作為菜肴,具有一種獨特的無可比擬的清鮮風味。其質地脆嫩疏鬆,能夠飽吸鮮湯汁,使味道愈見鮮美而爽口。竹蓀適宜於燒、炒、燜、扒、燴、涮等多種烹飪方法,宜勞宜素,總能保持鬆脆鮮美特色。

外國友人做客貴州時品嘗了用竹蓀為主料的菜肴后,興奮地讚揚竹蓀是“中國文化美食”的頂峰。當然,在現實中,最能體現作為中國文化美食應有優秀品味者,又非“織金竹蓀”莫屬。

竹蓀還是營養極為豐富的保健食品。其菇體中富含19種氨基酸,多種維生素和微量元素。

牛場鎮地處距離貴陽一百多公里以外的偏遠“麻山”山區,這裡土地肥沃、風景秀麗、氣候宜人,春夏秋適合於竹蓀生長。利用這樣得天獨厚的地理環境栽培出來的竹蓀肉厚而味純,所含營養物質極其豐富,有極高的食用和藥用價值。

2002年5月,中央電視台“天天飲食”節目介紹說:“世界上有華人的地方,就有宮保雞!”宮保雞,川黔菜傳統名菜,由雞脯肉、糍粑辣椒、姜蒜等炒制而成。由於顏色紅潤、入口鮮嫩、辣香味獨特,深受大眾歡迎。宮保雞早己傳遍全國、飛身海外,尤其在英美等西方國家,宮保雞丁,幾成中國菜代名詞,情形類似於義大利菜中的義大利麵條。

這樣風靡全國的名菜,她的原產卻是在小小的織金,而且是因織金一個人而得名——宮保雞的來歷:

清道光十三年夏,一個烈日炎炎的午後,丁寶楨的塾師因事告假,才十四歲的他,便偷偷地開啟後園門,獨自朝牛昌橋的方向奔去。

牛昌橋離牛場街上十多里,橋下的河水自西向東緩緩流去,水勢平穩,鯉魚成群,街上人常來這裡洗澡或釣魚。丁寶楨早就想到這裡玩水,怎奈家規甚嚴,老師管束又緊,成天只好潛心攻讀,豈敢越雷池半步。今日乃天賜良機,因而他匆匆來到河邊,將大辮子盤在頭上,赤條條踏進淺水。

他本來不會游泳,初時僅用手捧水往身上頭上澆,涼沁沁的,爽心極了。漸漸地,他的興緻濃起來了。他一步步地試探著向深水的地方走去,忽然、一群小魚漫遊過來,他即停步,欣喜地觀賞。魚群向下流游去,他在後面尾追,河水越來越深。走著走著,水底似乎有一股無形的力量把他往下拖,腳底的沙子也隨著這股力量滾動。他欲奮力往回掙扎,可已來不及了,競被水捲入了旋窩……

他睜開眼時,已經是紅日西墜,薄暮冥冥了。他才發覺自己躺在一間木架床上,周身疲乏、四肢無力,頭腦暈糊糊的。他閉眼靜躺一會,忽感飢腸轆轆,肚內空虛餓極了。

“少爺、你的衣服烘乾了!”

聽見聲音,他睜眼一看,床前卻站著一個五、六十歲的老者,衣衫襤褸,瘦骨嶙峋,一個十五、六歲的小後生,捧著衣服躬立在老者背後。

他勉強支撐,半躺半坐地接過了衣服。後生轉身走進了黑洞洞的裡屋。老者彬彬有禮地說:“少爺,你一定餓了,飯已弄好,馬上送來。”

不一會,後生端著一碗黃澄澄的苞谷飯和一碗香味濃郁的雞肉來了。

飢餓難忍的丁寶禎接過碗,便狼吞虎咽地吃起來。他三扒兩扒,瞬間一碗飯就光了。

他端起第二碗飯美滋滋地吃了幾口,才開口問道:“喂,你老人家貴姓?這雞菜是怎樣製作的,味道這樣好?”

恭候一旁的老者回道:“少爺,小老兒姓王,我叫王守義,他是我的兒子。”老者指指身旁的後生“名叫王小勤。”

他點點頭,繼而問道:“這雞菜味道鮮美,手藝比我家廚師的還高明,是你母親做的嗎?”

王小勤眼神黯然,輕聲答到:“不是,我媽幾年前就過世了,是我胡亂做的。”

“真的嗎?”

“真的。

呀,你手真巧!”

他在家裡,吃的美味佳肴,雞鴨魚蝦,但這種農家風味的雞菜他還是第一次品嘗。王小勤說是自己做的,他是有些不信。便問:“你是怎樣製作的,用那些佐料?”

王小勤見丁寶禎態度溫和,平易近人,便慢慢地介紹:“少爺,本來我們應好好地招待你的,怎奈家中一滴油都沒有,迫不得已只好將雞油割下,放在鍋里煎熬,然後把剁好的雞塊放進去炒至微黃,加進糍粑辣椒混合再炒—會,倒水淹沒雞塊,用猛火煮,等雞塊熟透,將切成寸許的橄欖菜添進去,再加上些姜蔥蒜苗就可以了。”

“少爺,只要您不嫌棄,歡迎你來。”

宮保雞丁

宮保雞

“少爺,這恐怕不恰當吧!”

“管他呢,來吧!”

說著,他下床拉著王小勤的胳膊,走出門外,撮土為香,雙雙跪下對天禱告:“蒼天在上,青山作證,我倆自今日始,結為兄弟,生死不忘,永不變心。”

此後,丁寶禎曾數次親臨牛昌橋的王氏茅舍,同小勤促膝長談,品嘗糍粑辣子雞。

星移斗轉,歲月流逝。步入官場的丁寶禎卻經常魚雁傳書,眷戀與王小勤結拜手足之情。也經常按王小勒的做法,做糍粑辣子雞這道菜來吃。

光緒九年殘冬,丁寶禎派專人來將王小勒接到了四川總督府。

每遇節慶,丁寶禎均以自家辣子雞招待京官、下屬及賓朋,厚德待人。鑒於丁寶禎一生為國家作出的較大貢獻,為此,光緒皇帝欽賜這道萊名為“宮保雞”。從此,“宮保雞”的名聲越傳越遠,一直流傳至今。

丁公為官一生,鞠躬盡瘁、無私無畏,富貴不淫、威武不屈、貧賤不移的人格精神,光耀華夏!作為人格精神的代表,宮保雞已超出飲食的範疇,在中國幾千年博大精深的飲食文化中,以人來命名的菜譜為數不多,而由皇帝以人欽賜菜名的唯宮保雞例外。

牛場鎮因古時逢十二生肖牛日趕集得名牛場街,鎮依街名。

牛場鎮境內有307省道穿鎮而過。

牛場鎮

2011年末,牛場鎮有幼兒園2所,在園幼兒352人,專任教師14人;小學14所,在校生4307人,專任教師199人,小學適齡兒童入學率99.3%;初中2所,在校生2018人,專任教師95人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達105%。

2011年,牛場鎮財政預算內教育經費3600萬元,比上年增長29%。預算內教育經費(包括城市教育費附加)占財政總支出的比例為34%,比上年提高了11個百分點。

2011年末,牛場鎮有文化站1個,村文化活動中心17個,文化專業戶20個;各類圖書室17個,藏書5萬多冊;音樂、美術、書法、攝影及文學業餘創作隊伍達34人。電影院1座,佔地面積1000餘平方米。

2011年末,牛場鎮有學校體育場地11處,經常參加體育活動的人員占常住人口的30%。

2011年末,牛場鎮有各級各類醫療衛生機構18個;病床80張,每千人擁有醫療床位1.78張,固定資產總值45萬元。專業衛生人員30人,其中執業醫師2人,執業助理醫師1人,註冊護士4人。2011年,醫療機構(門診部以上)完成診療0.26萬人次。2011年,新型農村合作醫療參合率95%。

2011年,牛場鎮有城鎮最低生活保障戶數141戶,人數191人,支出38.3萬元,比上年增長6.8%,月人均145元,比上年增長10%;城市醫療救助55人次,民政部門資助合作醫療7052人次,共支出28.208萬元。農村最低生活保障戶數3615戶,人數7052人,支出592.4萬元,比上年增長8%,月人均70元,比上年增長14%。國家撫恤、補助各類優撫對象127人,撫恤事業費支出60萬元,比上年增長14%。社會福利費5萬元,比上年增長5%;敬老院1家,床位40張,收養農村五保人員25人。社區服務設施28個,其中社區服務中心1個,社區服務站27個。參加新型農村社會養老保險0.8萬人,參保率49%。

2011年末,牛場鎮有郵政局1個。報紙、期刊累計發行1.2萬份(冊)。電信企業1家,服務網點12個;電話交換機總容量1萬門,固定電話用戶0.5萬戶,電話用戶普及率50%;行動電話用戶0.9萬戶;寬頻接入用戶652戶。

● 給排水

2011年末,牛場鎮有自來水廠1座,有水源4處,年供水1.78萬立方米。鎮區建有排水溝2300米。

● 供電

2011年末,牛場鎮有供電所1座,位於車站路口。

307省道貫通鎮境。實現了村村通公路、通電、通郵、通電話。移動、聯通網路覆蓋全鎮各村。有17個村和9所農村學校設有遠程教育終端接收站點。大明煤礦30萬噸,小河口煤礦45萬噸、實興煤礦45萬噸均在建,即將投產。教育方面、現有完全中學1所,教職工150人;有農村中小學15所。校舍已全部改造新建,教職工314人,適齡兒童入學率99.5%;”兩基“、”普九“已通過複查驗收。鎮衛生院有醫務人員13名,床位20張,各村和街區有衛生室或診所共50餘家。

牛場街道的整修始於1984年,當時的牛場區委、區公所集資30餘萬元。用於整修改造牛場街道。於當年5月破土施工,歷時1年、整修大小街道10條。全長1730米,街面16047m2。其中混凝土街面15537m2,石階路面80級510m2。以後政府又通過集資投勞等各種方式整修街道10餘條。使全街道混凝土面積達50000m2以上。現街道供排水、照明、環衛等設施配套齊全。有文化廣播設施,有線電視用戶1200戶;安裝衛星接收器300餘戶。有電影院1座,佔地面積1000餘平方米。

境內文物古迹及山水景觀眾多。文物古迹有:李忠孝烈士紀念碑,牛場屯古戰場遺址,牛昌河古橋等。

李忠孝烈士紀念碑為牛場人民為紀念在解放牛場時被叛亂土匪圍攻而英勇犧牲的織金縣第二區區長李忠孝而建立的,位於牛場街西面的小團坡上,碑為料石結構,座高1.9米,方柱形,身高5米,正方形,碑首收縮部高0.65米,方錐形,總高7.55米,碑身正面刻”李忠孝烈士永垂不朽“9個楷書大字,為縣級文物保護單位。

牛場屯為清初吳三桂平水西時,當地官民避亂之所,被稱為”宣慰故巢“。咸豐同治年間,全省農民起義風起雲湧,縣城及四鄉常受騷擾,當時丁憂在家的翰林院庶吉士丁寶楨變賣家產,(史稱”毀家杼難“)籌資組織人員依險建築城門兩座,門后各築炮台敵樓,沿山嶺築起高4米、寬1.5米,長數百米城牆連接危峰懸崖。同時招募壯丁組成團練訓練操演,建成牛場屯。官兵與起義苗民軍曾在此發生多次爭奪戰,死傷無數。(牛場屯之多次爭奪戰《貴州通志》、《平遠州續志》等均有詳細記載)。至今城牆、城門歷經數百年風霜依然屹立。

山水景觀較典型的有:魚洞河庫區山明水秀,風光無限;象鼻山雄奇險峻,惟妙惟肖;燈籠山石林怪石巍峨,天兵布陣,宮保湖碧波蕩漾山水相映。

革命英雄永垂不朽

1942年八路軍挺進敵後作戰,山東鄄城等地成立了抗日根據地。李忠孝參加了八路軍冀魯豫鄄城等地四縣聯合地方抗日武裝,任偵察班長,常扮成農民深入鬼子炮樓據點偵察敵情。一次,他帶五六個人抬著糞筐在徐庄路上偵察,遇上鬼子五六輛汽車,便乘其不備,一陣手榴彈,把敵人汽車全部炸毀,1946年四縣邊區地方部隊編入主力部隊,李忠孝在一縱隊(楊蘇縱隊)任一旅一團二營管理員,這個營改編後為十六軍46師團136團。1949年10月,在湖南芷江,李忠孝被調入接管貴州地方政府的西進支隊。

織金解放時,李忠孝被任命為二區(牛場、貓場)區長,主持接管該政權,他積極宣傳黨的政策,培養積極分子,爭取上層人士,進行民主建政和開展征糧徵稅工作。

1950年三月,土匪暴亂,他堅守崗位,沉著應變,直到25日接縣委關於戰略轉移的通知,才與區分委會書記武夢修商量撤退。當天下午,他帶著7名助徵人員黎迪生等和通訊員王樂廷押解著三個土匪由貓場出發,到達牛場時天已黃昏,遂在匪霸丁守謙碉內住宿,丁聞訊后,即派數百人攻碉,深陷其境的李忠孝,沉著指揮應戰,打退敵人多次進攻,直到第二天下午才不幸中彈犧牲。匪徒將其遺體拋置於牛場附近之關山荒野,長期無人收殮,致使屍骨無存,後來牛場人民為了紀念李忠孝同志,1971年在牛場的小團坡為其特立碑記,以志不忘。

解放軍烈士

沙壩土匪頭子劉成才得知解放軍趕往牛場的消息后,即派人到牛場向丁守謙和匪首陳少文報告。時丁、陳剛取得殺害李忠孝區長的勝利,得意忘形,即安排劉成才及水營匪首王興芝、化起匪首劉德修等部數十人到離牛場街約十里的燒雞寨(現屬鼠朵村)埡口阻擊。要他們等解放軍進到山溝里再打,但匪眾因心虛,見解放軍才爬到埡口,就開槍射擊,解放軍奮起還擊,經3個多小時的激戰,將土匪擊潰,衝出包圍,往牛場街上進發。是役,解放軍犧牲二人。當晚,解放軍宿營於丁守謙家大院。

萬緣亭

萬緣亭

籍人文先生良學,素行醫濟世,切諒行旅之苦,於2008年戊子孟春,首倡改造鐘山人行道,並率先捐資萬金。先生義舉,應者雀躍,共集善款拾余萬金。2008年8月8日奠基開工至2009年己丑端午,建成傍山2米寬石梯280級,連接公路6米寬便道70餘米,山埡建亭一座供路人小憩,亭前後砌堡坎、花壇,廣植花草,以美觀瞻。其間文先生一應人等披星戴月,櫛風沐雨,辛勞難以書言。

亭名萬緣,以紀斯路斯亭善緣廣結。

歷代以來,牛場人才輩出。清代潘醇、丁寶楨、丁體成均以進士及第。

潘醇,字南垞,康熙五十四年(1715)年進士,改庶吉士,官檢討,為清代中葉貴州藉著名詩人,《貴州通史》載:“從清初至清未,貴州詩人輩出,但有較大影響者不過數十人而已,著名的有‘黔中詩帥’之譽的周漁璜,其次是”……織金的潘醇……等“;其詩作有《橡林詩集》6卷,《春明草》1集傳世。

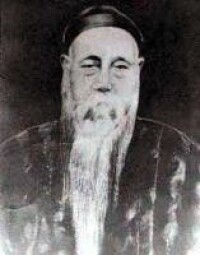

丁寶楨、字稚璜,咸豐三年(1853)進士,授翰林院庶吉士,因軍功卓著相繼任岳州長沙知府,同治五年(1876)任山東巡撫,以智斬慈禧寵宦安德海而名揚天下;光緒三年(1876)任四川總督,授頭品頂戴,並以光祿大夫、太子少保、兵部尚書、都察院右都御史銜修理都江堰水利工程,使四川省經濟在其任期內大為改善;光緒十三年(1886)卒,謚“文誠”,贈太子太保。

丁寶楨

此外,還有1960年代名滿貴州的中醫權威王希仲。地質學家丁道衡等傑出人物。