先履行抗辯權

先履行抗辯權

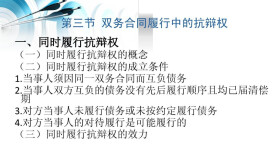

先履行抗辯權,是指當事人互負債務,有先後履行順序的,先履行一方未履行之前,后履行一方有權拒絕其履行請求,先履行一方履行債務不符合約定的,后履行一方有權拒絕其相應的履行請求(《合同法》第67條)。在傳統民法上,有同時履行抗辯權和不安抗辯權的理論,卻無先履行抗辯權的概念。中國合同法首次明確規定了這一抗辯權。先履行抗辯權發生於有先後履行順序的雙務合同中,基本上適用於先履行一方違約的場合,這些都是它不同於同時履行抗辯權之處。

先履行抗辯權,本質上是對先期違約的抗辯。先期違約是指一方當事人首先違約,是另一方不履行合同的原因。先履行抗辯權是對負有先履行義務一方違約的抗辯,亦即對先期違約的抗辯。

先履行抗辯權是對違約的抗辯,這使其區別於權利消滅的抗辯。權利消滅的抗辯是因合同履行效力消滅,當事人享有的拒絕履行的抗辯權。比如,發生不可抗力致使一方合同義務全部不能履行,遭受不可抗力的一方對相對方要求自己履行合同的請求,可主張權利消滅的抗辯,拒絕履行合同義務。當不可抗力致合同部分不能履行,亦發生權利消滅的抗辯,當事人可以履行能夠履行的那一部分。當不可抗力致合同遲延履行時,一般情況下,另一方的履行期限應當順延(特別是在一方履行是另一方履行條件的情況下)。如果遲延履行一方要求在後履行的一方如期履行時,在後一方拒絕按原期限履行,不屬於先履行抗辯權而屬於權利消滅的杭辯權。因不可抗力致自己一方履行遲延,合同對另一方履行期限的規定隨之失去效力。

創立先履行抗辯權的概念,有助於區分雙方違約和一方違約的問題。中國《民法通則》第113條規定:“當事人雙方都違反合同的,應當分別承擔各自應負的民事責任。”在雙務合同中,由於雙方義務的關聯性,雙方各自違反應承擔的義務,各自承擔相應責任的情況,是很少出現的。司法實踐中,常有將一方先期違約,另一方中止履行合同認定為雙方違約,而令雙方同時承擔違約責任的情況。先履行抗辯權反映了合同義務之間聯繫,運用此概念,能夠清晰地說明一方先期違約與另一方中止履行合同的關係。這對正確認定當事人行為的性質和違約責任是很有用的。

1、須雙方當事人互負債務。

徠2、兩個債務須有先後履行順序。

3、先履行一方未履行或其履行不合債的本旨。

合同法

當事人互負債務,有先後履行順序,先履行一方未履行的,后履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的,后履行一方有權拒絕其相應的履行要求。

先履行抗辯權的構成要件:雙方當事人互負債務;兩個債務有先後履行順序;先履行一方不履行或不適當履行。

先履行抗辯權的效力:先履行抗辯權的成立及行使可使后履行一方一時中止履行自己債務的效力,以對抗先履行一方的履行請求。但這只是暫時阻止對方當事人請求權的行使,並非永久的抗辯權。先履行抗辯權的行使不影響后履行一方主張違約責任。后履行一方行使先履行抗辯權致使合同遲延履行的,遲延履行責任應由對方當事人承擔。后履行一方行使先履行抗辯權沒有促使對方履行,或者沒有促使對方對瑕疵履行採用救濟措施的,可以根據《合同法》第94條的規定通知對方解除合同

釋疑

先履行抗辯權

之前的傳統民法上,有同時履行抗辯權和不安抗辯權的說法,但是沒有關於先履行抗辯權的概念。先履行抗辯權是《合同法》第67條首次明確的。

所謂先履行抗辯權是指當事人互負債務,有先後履行順序的,先履行一方未履行之前,后履行一方得拒絕其履行請求,先履行一方履行債務不符合約定的,后履行一方得拒絕其相應的履行要求的權利。

先履行抗辯權的構成要件:第一,須雙方當事人互負債務;第二,雙方債務須有先後履行順序;第三,先履行一方未履行債務或其履行不符合約定。

先履行抗辯權基本跟同時履行抗辯權是一樣的,唯一的不同是先履行抗辯權的債務履行有先後順序;同時履行抗辯權的債務履行沒有先後順序。

擔保法

合同應當同時履行,最早是原始社會後期物物交換的規則。你給我一物,我就給你一物,你不給一物,我物也就不給你。當貨幣作為一般等價物出現后,物物交換髮展為買賣:你給我貨幣,我就給你物,你給我物,我就給你貨幣。你不給我,我也不給你。一手交錢,一手交貨,是對同時交換形態的最好描述。這樣,當事人不會因為先履行合同義務而遭受損失。這種規則(同時履行抗辯權),由買賣合同發展到其他雙務合同,並被法律所確認。同時履行交換被認為是天經地義的,因為這是公平的。

同時履行抗辯權成立的要件之一,是合同沒有約定,法律也沒有規定哪一方當事人先履行合同債務。英美法系的“對流條件”(concurrentconditions)與“同時履行”意義類似。當合同雙方有義務在同一時間履行其義務時,雙方的履行構成對流條件。美國《合同法精義診解》第267條把以下情況視為對流條件的前提。第一,為雙方當事人規定了同一履行時間;第二,只為一方當事人規定了履行時間,而對另一方未作規定。第三,沒有為任何一方當事人規定履行時間;第四,規定雙方應在段期間內履行。如果合同中對履行期間作了上述規定,則任何一方當事人在對方履行其義務以前,可以拒絕履行己方的義務。因對流條件,而拒絕履行自己的義務,與大陸法的同時履行抗辯權如出一轍。都強調雙方當事人有同時履行(對流)的義務,一方的履行(或提出履行)為對方履行的條件,雙方當事人在合同上沒有履行次序。從理論上來看,雙方都有可能行使同時履行抗辯權。因此,嚴格意義上的同時履行抗辯權不能解決對違約的抗辯問題。有的學者將擴張意義上的同時履行抗辯權界定為違約的救濟權。還有的學者(如王利明教授)在承認雙方的Vt務同時到期時,才能行使同時履行抗辯權的基礎上,又認為“各種違約形態均可以導致同時履行抗辯權的適用”。在當事人應同時履行的情況下,行使履行抗辯權不能說成是對違約的救濟。同時履行是互為條件的,一方當事人的履行,都以對方的履行或提出履行為條件,同時履行抗辯權是雙方都可享有的權利。

同時履行,是市場上經常存在的交易形態,但交易並不僅限於同時履行。雙方的履行,經常有空間距離和時間距離。這種距離的表現,是當事人約定或法律規定一方當事人先履行合同義務,另一方后履行合同義務。合同有了履行順序,負有后履行義務的一方,對在先履行義務的抗辯,稱之為同時履行抗辯,是詞不達意的。更重要的是兩種抗辯的性質、規則是不一致的。在後一方的抗辯,是對先履行的抗辯,本質上是對先違約的抗辯,故稱之為先履行抗辯權。另行創立先履行抗辯權,來解決對違約的抗辯問題,易於明確當事人中止履行合同行為的性質。

與救濟

先履行抗辯權與合同解除權都是對違約的救濟(合同解除權還可因不可抗力的發生),但二者也有明顯區別。

債權法

第二,先履行抗辯權的產生原因,是一方當事人先期違約,合同法定解除權的產生原因,是一方先期違約或發生不可抗力以至合同履行不必要或不可能,沒有法定理由,當事人也可協商解除合同。先履行抗辯權屬於負后履行義務的一方當事人,合同解除權如因違約發生,屬被違約人(被違約人一般屬后履行義務人),如因不可抗力發生,則屬直接遭受不可抗力的一方當事人。就違約而言,因違約導致合同履行不必要或不可能,則被違約人只能採用解除合同的救濟方法,一方當事人違約,但合同履行尚有必要和可能,另一方當事人可以行使先履行抗辯權,中止履行合同義務,等待對方的履行。

第三,在兩種權利可以選擇行使的場合,行使先履行抗辯權可以節約合同成本,保證當事人的履行利益。如依照經濟合同法第26條的規定,一方屆期未履行合同時,另一方有權通知對方解除合同。事實上,對所有屆期未履行的合同,不能都適用解除的方法,因為解除合同未必符合被違約人的最大利益,而行使先履行抗辯權,往往能使被違約人履約,最終實現合同目的。先履行抗辯權與合同解除權也可分兩步行使,當行使先履行抗辯權后,對方仍未履行,可再行使合同解除權,並要求違約方承擔財產責任。

與同時履行抗辯

《日本民法典》

與不安抗辯權

既然先履行抗辯權屬於負在後履行義務一方享有的抗辯權,這就使其與不安抗辯權有了明顯區別。不安抗辯權是負在先履行義務的一方享有的抗辯權,當預期的回報有不能實現的危險時,產生不安抗辯權。在行使不安抗辯權時,並不要求對方履行義務期限屆至,而只要求行使不安抗辯權一方履行期屆至。如果負在先履行義務的一方履行期末屆至,不產生不安抗辯權,因履行期末屆至,他只能暫停履行的準備,而無從停止履行。先履行抗辯權的產生和行使,須雙方履行期均已屆至,但必須一方履行期在前,一方履行期在後。在先一方未屆履行期,另一方無權要求其履行,先履行抗辯權無產生的必要,在後履行的一方未屆履行期,履行效力尚處於凍結狀態,也無產生先履行抗辯權的基礎。

不安抗辯權產生的實體條件是對方有不能為對待給付的危險,使自己的交換目的不能實現。在對方履行期屆至以前,這種危險只是一種現實的危險,而不是一種現實。若等現實的危險轉化為現實,則已無抗辯的機會和必要了。先履行抗辯權是對方的違約已成為現實。若在先履行的一方按合同的約定履行,則在後履行的一無從產生先履行抗辯權,如果其不依約履行,則構成違約行為。

創立先履行抗辯權的概念,則更加完善了履行抗辯制度。三種抗辯權同時存在,即負先履行義務者有不安抗辯權,負同時履行義務者有同時履行抗辯權,負后履行義務者有先履行抗辯權。

很多學者認為,同時履行抗辯權成立的前提,是同一雙務合同中存在互為對價關係的兩項債務。“根據同時履行抗辯權,在對方未為對待給付或未為對待給付之提出以前,可以將自己的給付保留。”因雙務合同的效力在於兩項給付的交換,在“同時履行”的情況下,以拒絕給付對抗拒絕給付,是同時履行抗辯權的應有之義。

先履行抗辯權不必有“對待給付”的限制,權利義務即使無對價關係也可成立先履行抗辯權。早在1773年,曼思菲爾德代表英國王座法庭審理了金斯頓訴普雷斯頓一案。在該案中,一個經營絲綢的商人與他的徒弟訂立了一個合同,約定在一年零三個月以後把他的生意轉讓給他的徒弟和另一個合伙人。作為該轉讓的代價,該徒弟將以按月分期付款的方式就這一轉讓向該商人付款。為了保證能付款,該徒弟將在該轉讓發生前向該商人提供充分的擔保。後來,該商人沒有把其生意轉讓給他的徒弟。該徒弟提起訴訟,要求獲得賠償。該商人提出的反駁理由是,該徒弟沒有按合同的規定就這一轉讓提供擔保。該徒弟的律師反駁說,該商人轉讓其生意的諾言獨立於該徒弟提供擔保的諾言,因此,該商人可以就該徒弟的違約另行起訴。曼斯菲爾德否定了這一觀點,判決該商人勝訴。英美法雖然不使用履行抗辯權的概念,但案件折射的原理和規則,在實質上與大陸法並無二致。

該徒弟提供擔保與該商人轉讓生意,兩者不是對待給付的關係。但是一方的履行已經成為另一方履行的條件,因此前者不履行就可以成為後者不履行的理由。這一觀點用來解釋本文所說的先履行抗辯權,應當是有說服力的。再進一步說,先履行抗辯權的成立,不以雙務合同的對待給付或對價關係為限。只要一方的履行是另一方履行的先決條件,后履行者可以行使先履行抗辯權。當然,在互為對價兩項債務中,負有先履行義務一方不履行,另一方更可成立先履行抗辯權。

同時履行抗辯權與先履行抗辯權都以雙方當事人所負債務到期為成立條件,但兩種到期的具體要求不同。同時履行抗辯權的適用,是雙方對待給付的交換關係的反映,並旨在使雙方所負的債務同時履行,雙方享有的債權同時實現,所以,只有在雙方的債務同時到期時,才能行使同時履行抗辯權。先履行抗辯權的成立,要求雙方所負債務到期,但一方履行期在前,一方履行期在後。在後一方履行的一方,以另一方的履行為自己履行的條件或因在後履行享有期限利益。當一方應先為履行而未履行或雖履行而不符合約定條件時,另一方可成立先履行抗辯權。

預期違約,是方當事人在合同履行期屆至以前明示或默示毀約,另一方能否因此成立先履行抗辯權?對預期違約的救濟,是解除合同或立即起訴,要求法院保護自己的權利。對預期違約,當事人還可以要求對方撤回毀約的意思表示,到期如約履行合同。預期違約,可能是在後履行的一方違約,在先履行的一方可保留自己的給付,但這不是行使先履行抗辯權的行為。預期違約,也可能是負在先履行義務一方違約,在後履行的一方不欲解除合同,而等待對方的履行,此時可中止自己的履行準備工作,以防止損失的擴大。此種行為本身,因僅僅是中止履行準備工作,尚不是嚴格意義的先履行抗辯權。但這種行為,隨著履行期的屆至,可以在性質上轉化為先履行抗辯權。比如甲方(買方)與乙方(賣方)雙方訂立買賣棉花的合同合同約定甲方交款后七日內提貨。合同簽訂后,甲方向乙方表示因市場行情的變化,不再需要棉花,表示到期將不付款。甲方為預期毀約。乙方為能保證收到貨款后及時交貨,在甲方款到前就必須準備貨源、租用倉庫等。在接到甲方的通知后,乙方一方面可要求甲方撤回毀約的意思表示,同時可暫停組織貨源、租用倉庫。如甲方到期履行了付款義務,而乙方就合理的遲延不負違約責任。在這種特定情況下,可認為乙方合理的遲延是行使先履行抗辯權的結果,即乙方中止履行合同準備工作的行為,應認為是行使先履行抗辯權的行為。如甲方仍拒絕履行合同,合同最終歸於解除,則因乙方停止履行準備而減少了損失。甲方的違約成本隨之減少。此時,就無所謂先履行抗辯權了。

行使先履行抗辯權,表現為當事人在履行期屆至時,拒絕履行自己的合同義務。這種拒絕履行合同義務的行為,可以表述為“保留自己的給付”,也可以表述為“中止履行合同義務”。行使履行抗辯權,是否需要向對方作明確的意思表示?是否應當及時通知另一方,應區別不同的情況,採用不同的規則。

第一,當因對方不履行合同義務而行使先履行抗辯權的時候,可以不通知對方。因為不通知對方,不會因為未通知而給對方造成危害。行使先履行抗辯權的表現,是屆期不履行債務,此時應推定在先履行的一方了解另一方是在行使自己的對抗權利。行使先履行抗辯權而未通知另一方並不構成合同責任。這不同於行使不安抗辯權。行使不安抗辯權的一方當事人要及時通知另一方當事人。

因為,行使不安抗辯權的一方,是依照合同或法律負有先履行義務的方當事人。通知對方,使對方有一舉證的機會或能及時採取減損措施。對於行使先履行抗辯權者來說,負有后履行的義務,對方負有先履行的義務。負有先履行義務的一方因故不能履行,應當通知負有后履行義務的一方。如果負有先履行義務的一方沒有一履行義務而要求另一方履行,後者應當將拒絕的意思明確通知對方。當然,行使先履行抗辯權的一方也可以主動通知對方,要求其實際履行合同。

第二,當負有一先履行義務的一方當事人的履行有重大瑕疵時,或只履行一部分時,依誠實信用原則,另一方當事人行使先履行抗辯權應當通知對方,給對方舉證、解釋、改正的機會,防止損失的擴大。因為,在先履行的一方,有時可能不了解自己履行的效果。比如,合同約定甲方1月2日發貨,乙方3月1日付款。乙方在收到貨物時,發現貨物與合同約定嚴重不符,他可以在履行期屆至時,拒絕付款,同時通知對方,對方可以及時提出解決問題的辦法。

先履行抗辯權依存於合同的履行效力,不可能永久存續。當先期違約人糾正違約,使合同的履行趨於正常,滿足或基本滿足另一方的履行利益時,先履行抗辯權消滅。行使履行抗辯權的一方應當及時恢復履行,否則構成違約責任。當事人行使先履行抗辯權無效果時,可根據法定條件通知對方解除合同。合同解除,視合同自始無履行效力,使依合同產生的先履行抗辯權消滅。合同撤銷,履行效力消滅,也無履行抗辯權可言。合同無效,無履行效力,不產生先履行抗辯權,但可產生權利不成立或消滅的抗辯權。

一方的履行為另一方履行的條件,在涉及擔保的合同中經常出現。中國《擔保法》規定了定金、抵押、質押、保證和留置五種擔保方式。其中,定金合同、抵押合同、質押合同的成立和生效,與另一方的履行抗辯權有密切的關係。

按照《擔保法》的規定,定金合同是實踐合同,於定金交付時生效。這種規定是不合理的。易使給付定金的方產生下述錯覺:既然定金在實際交付時生效,那麼,不履行定金合同也不構成違約,因為定金合同未生效,違約責任不能產生於沒有一效力的合同。如果定金合同成立后,承擔給付定金的一方當事人不履行定金合同(即不交付定金),定金合同按《擔保法》的規定不生效。但定金是o種擔保方式,定金的支付,只有在主合同負有先履行義務的一方履行義務之前才有意義。也就是說,定金合同義務的履行,先於接受定金的一方主合同義務的履行。接受定金一方履行主合同義務的條件,是先獲得定金擔保。當按定金合同應當給付定金的一方不履行合同時,另一方有權中止履行合同,行使先履行抗辯權。

按照《擔保法》的規定,當事人以法定財產抵押的,應當辦理抵押物登記,抵押合同自登記之日起生效。如果抵押人(債務人或第三人)不欲使抵押合同生效,不去或者阻撓抵押物登記,反有可能以抵押合同未生效為由逃避責任。甚至還有可能主張抵押權人履行合同義務。在主合同中,抵押權人是先履行義務的一方,否則他就沒有必要要求設立抵押了。當債務人或者第三人拒絕抵押合同登記,使抵押合同不產生效力時,抵押權人有權拒絕履行自己主合同的義務。此種拒絕(中正履行),就是行使先履行抗辯權的行為。

按照《擔保法》的規定,動產質押合同於動產交付時生效。當質押人(債務人或第三人)與質權人訂立動產質押合同后,質押人撕毀質押合同的辦法就是不交付標的物。質權人作為主合同中先履行義務的人,應當有相應的救濟措施。他可以採取自助的手段-暫停履行主合同義務,即行使先履行抗辯權。這與定金不交付和不辦理抵押物登記而行使履行抗辯權的道理是一樣的。

前已述及,先履行抗辯權是對違約的抗辯。擔保合同成立后,當事人不採取積極的行動使擔保合同生效,能否認定為違約行為?一般認為,合同僅僅成立而尚未生效,不能認為構成違約責任,而只能構成締約責任。按此觀點,把先履行抗辯權的性質界定為對違約的抗辯難以成立。對此,有兩點看法:首先,孤立地看,擔保合同是獨立的法律關係。但擔保合同是主合同的從合同,從合同,是就其與主合同的關係而言。從合同的生效,是主合同債務履行的前提,從合同不生效,主合同的履行就失去了保障。從主從合同的關係看,當事人不使從合同生效,如不交付定金、不交付質押物、不辦理抵押登記等,具有違約的效果,應當視同違約。當然,僅就從合同本身而言,也可從締約責任的角度進行研究。第二,合同成立,並不是沒有任何約束力,當事人有義務使其產生預定的效力,比如,應當依照約定交付定金、轉移質物的佔有、辦理抵押登記等。否則,成立的合同還有什麼意義呢?從這個角度看,當事人未完成使擔保合同生效的義務,應視同違約。

實際違約是預期違約相對的概念。是指當事人屆期未履行合同義務或履行義務不符合條件。

對不履行抗辯

合同履行期屆至時,一方不履行,可能是因為喪失履行能力。此時合同應予以解除,履行抗辯已經喪失了產生的基礎。如果不履行只是違約人拒絕履行,違約人尚有履行能力,另一方可中止履行自己的合同義務,並要求違約人繼續履行合同。當事人不履行合同構成根本違約,被違約人產生了單方解除權。如合同繼續履行仍能使被違約人得到預期利益,解除合同雙方都沒有好處,最佳的選擇是要求違約人繼續履行合同。在違約人繼續履行前,被違約人有權中止履行自己承擔的義務。

對遲延履行抗辯

遲延履行,又稱給付遲延。一般認為,遲延履行是指債務人在履行期屆滿時沒有履行債務。遲延履行可以包括對以下兩種情況的描述:其一,已屆履行期而未履行債務。其二,債務已經履行,但未按規定的期限履行,履行時間已經超過了規定的期限。這兩種情況,都可以產生先履行抗辯權。這裡所稱的遲延履行,並不僅指雙務合同作為交換代價的主給付,還包括附隨主給付的其他義務。

負有在先履行義務的一方當事人逾期未履行債務時,負在後履行義務的一方當事人雖履行期已經屆至,但有權暫不履行合同,而等待其履行。依照現行法律的規定,一方逾期未履行合同的,另一方產生解約權。當合同履行對被違約人仍有必要,其仍然可要求對方繼續履行。先履行抗辯權的行使,並不導致法定解除權的喪失。在要求對方繼續履行無結果或隨著時間的推移,合同目的已經喪失時,當事人還可通知對方解除合同。

負有在先履行義務的一方當事人雖然履行了義務,但超過規定期限時,在後一方履行的當事人的履行期限通常可以要求順延。要求順延的主張,是行使先履行抗辯權表現。當合同履行有先後之別時,在後一方享有期限利益。

比如,甲乙雙方訂立建築安裝合同,合同約定,甲方於10月1日前清理好場地,以便乙方施工。甲方遲至10月10日才清理好場地,乙方要求施工期順延,這是先履行抗辯權應有之義。甲方清理場地的義務並不是作為交換給付義務,但並不妨礙乙方成立先履行抗辯權。

對部分履行抗辯

有些合同的債務是可以分割的,比如甲方應交付10萬塊磚,其只交付9萬塊磚,這種情況,可稱之為部分履行。當在先履行的一方當事人至合同履行期時,只是部分履行合同,此時在後履行的一方可以成立先履行抗辯權,其行使先履行抗辯權的方式一般並非表現為拒絕受領,而是將自己的相應給付保留。如上例,甲方交付9萬塊磚,乙方在履行期屆至時。應當就九萬塊磚支付價款,依誠實信用原則,乙方不得拒付全部價款。當一方部分履行根本無助於另一方實現合同目的時,另一方可以拒絕受領,在己方履行期屆至時,拒絕履行合同,而要求對方全部履行合同。這種主張,也應視為行使先履行抗辯權。

對瑕疵履行抗辯

一方瑕疵履行,另一方有權拒絕受領,並拒絕自己的給付。如甲乙雙方簽訂買賣美國牛蛙(種蛙)的合同,甲方交付的牛蛙不是純種牛蛙,乙方有權拒收,並要求調換。受領后發現有瑕疵的,可以退還,並要求其採取補救措施。

在採取補救措施期間,有權拒絕支付價金。

輕微的瑕疵並未影響到履行利益時,依照誠實信用原則,不宜拒絕受領、拒絕自己的給付。否則將無交易安全可言。瑕疵履行已經無法補救,則不屬於行使抗辯權的問題,被違約人可以解除合同。

對履行效果不符合約定條件的抗辯

通常情況下,履行效果就是履行利益。例如,甲方邀請乙方嫁接果樹,合同約定了成活率,甲方的履行利益與履行效果是一致的。但有時履行效果與履行利益的內容並不相同。比如,甲方邀請乙方授課,雙方並未約定授課效果,乙方完成授課任務,就應視為甲方實現了履行利益。授課效果的好壞並不影響履行利益的存在。

在合同要求履行效果的時候,若未實現履行效果,則在後履行的一方可以產生先履行抗辯權。比如,甲乙雙方簽訂了一份技術轉讓合同,合同約定,甲方提供的生產某種綠色食品的設備,可以日產10噸以上。經試車合格后乙方一次性支付技術轉讓費。經試車,該設備遠遠達不到此要求,此時,乙方享有先履行抗辯權,可以拒絕支付技術轉讓費。待甲方採取補救措施,達到合同要求后再支付技術轉讓費。或者雙方協商降低技術轉讓費。

辯權的區別

后履行抗辯權是指在雙務合同中應當先履行的一方當事人未履行或者不適當履行,到履行期限的對方當事人享有不履行、部分履行的權利。后履行抗辯權屬延期的抗辯權,只是暫時阻止對方當事人請求權的行使,非永久的抗辯權。對方當事人完全履行了合同義務,后履行抗辯權消滅,當事人應當履行自己的義務。當事人行使后履行抗辯權致使合同遲延履行的,遲延履行責任應由對方當事人承擔。

發生條件

后履行抗辯權后履行抗辯權的發生,需具備以下條件:

1、需基於同一雙務合同

雙方當事人因同一合同互負債務,在履行上存在關聯性,形成對價關係。單務合同無對價關係,不發生后履行抗辯權。如果當事人互負的債務不是基於同一雙務合同,亦不發生后履行抗辯權。

2、該合同需由一方當事人先為履行。

在雙務合同中,雙方當事人的履行,多是有先後的。這種履行順序的確立,或依法律規定,或按當事人約定,或按交易習慣。很多法律對雙務合同的履行順序做有規定。當事人在雙務合同中也可以約定履行順序,誰先履行,誰后履行。在法律未有規定、合同未有約定的情況下,雙務合同的履行順序可依交易習慣確立。例如,在飯館用餐,先吃飯後交錢。旅店住宿,先住宿后結帳。乘飛機、火車,先購票,后乘坐。

倘若依照法律規定、合同約定、交易習慣仍不能確定誰先履行合同,此時可採用擔保等方法確立誰為履行先。例如,在一項買賣合同,誰也不願先履行,賣方不願先交貨,怕買方收貨不交錢。在這種情況下,當事人可以約定由銀行協助雙方履行,買方先將貨款打入銀行,由銀行監管此款,賣方即行發貨,買方驗收后,銀行將款項撥付賣方。合同按此順序履行。

3、應當先履行的當事人不履行或者不適當履行

具備上述條件,發生后履行抗辯權,即沒有先履行義務但已到履行期的對方當事人享有不履行或者部分履行的權利。應當先履行合同的當事人不能行使后履行抗辯權。效力:①行使后履行抗辯權,使后履行一方中止履行自己的債務,延緩但並不消滅對方請求權,也不消滅當事人之間的債權債務關係。②先履行一方恢復履行,或採取補救措施,變違約為適當履行后,后履行抗辯權消失,后履行一方仍須履行自己的義務。③此權的行使使合同履行遲延的,不影響后履行方向對方主張違約責任。