禁鍾

禁鍾

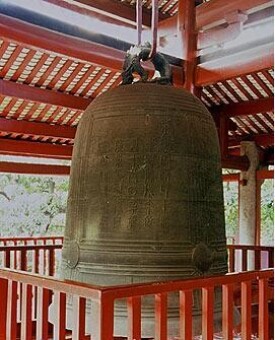

“禁鍾”建於洪武十一年(1378年),位於廣州惠福西路五仙觀北面的坡項古樓上。鐘口之下正對著樓基中心的方形大井口,能產生共鳴,一敲鐘,聲自券形門洞傳出,鐘鳴遠播,聲聞十里。傳說此鍾只有遇著火警之類災難時才撞擊鳴鐘,無事禁止撞鐘,故又稱之為“禁鍾”,該樓又叫做“禁鐘樓”。

根據《廣州故事》記敘,“禁鍾”位於廣州惠福西路五仙觀北面的坡項古樓上。其樓名叫“嶺南第一樓”,創建於明洪武七年(1374年)。從坡下向上仰望,非常雄峻。走入古樓,可見樓上高掛著一口巨鍾。據廣州市文史館館員馮沛祖於書中文章介紹,此鍾高3.04米,口徑2.1米,重逾萬斤。造型雄偉,是廣東現存最大的銅鐘,鑄造於明洪武十一年(1378年)。

此鍾後人稱為“禁鍾”,顧名思義,是禁止敲擊的意思。據傳,明成祖永樂三年(1405年),有官員撞擊此鍾,城中死了千餘嬰兒,第二年城破,以後就禁止敲擊此鍾。清乾隆年間,重建此樓,當時附近有很多居民染瘟疫而死,更有說,此鍾位居申位,像人肺肝,敲擊則驚擾居民。於是人們也把嶺南第一樓稱為“禁鐘樓”。

http://www.gdwh.com.cn/lnwh/2009/0104/article_947.html

明朝洪武年間,永嘉侯朱亮祖在廣州監鑄了一口巨鍾,但不知如何把它掛到嶺南第一樓上去,於是貼出告示:如有能夠懸起此鍾者,賞銀500兩。十多天過去,無人敢揭榜。這時廣州大東門外有戶窮人家,父女倆相依為命。父名馮柱,女名馮秀娟,靠租種財主王善人的幾畝田維持生活。當年大旱歉收,無法交租,王善人就威逼馮柱要拿秀娟去抵租。父女倆為此十分驚惶。一位專為百姓消災解難的仙人知道此事,便來到馮家,交給秀娟一條細藤,要她去揭榜:“你用這條藤穿過鍾耳,暗叫大仙幫手,這鐘就會穩穩地吊上去了。”秀娟接過細藤,剛說聲“多謝大仙”,抬頭已不見了神仙。

清朝光緒年間,八國聯軍打入京城時,有一個外國商人聞說此事,大感驚奇,就到禁鐘樓上把這條藤看了很久,心想一定是寶物,不然怎能吊得起如此大鐘,並且幾百年不斷呢。於是,他就用高價向地方官買了這條藤,換了一條鐵鏈去掛鐘。外國商人準備乘船回國,想到這條藤很臟,就開箱拿出來到水邊去洗。藤一沾水,霎時狂風四起,飛沙走石,白浪滔天,那細藤突然化作一條金龍,躍入海中,翻波戲浪,再飛上天去了。

重達萬斤的巨鍾又是如何懸掛上樓頂的呢?這個疑團至今無人能解,古人的智慧也讓今人讚歎。經過數百年的戰火和歷史雲煙,“禁鍾”被完好地保存下來,實在是羊城中的一大“寶物”。有關方面已經將此鍾作為重點文物遺存,加以保護。

據專家考證,“禁鍾”的傳說有很多,但是敲擊則令城中嬰兒死亡的故事有後人杜撰之嫌。但是“禁鍾”建造的本意確實是禁止敲擊,因為此鍾高懸城中制高點,是為了用於報警的,當城中何處有大火發生時,可以敲擊示警。當鐘聲響起,聲震全城,也好讓人們趕快救火。