於長鑾

於長鑾

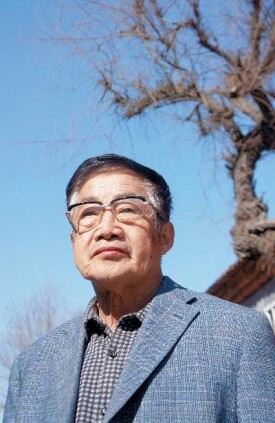

徠於長鑾,1937年3月生,字華軒,筆名冰川,無棣縣信陽鎮於家村人。齋號檉柳軒、玉壺齋。曾任無棣縣政協常委、文史辦公室主任。現任“張鎛紀念館”、“李山美術館”名譽館長和無棣縣文聯顧問、無棣縣詩詞學會會長、無棣縣文化宣傳指揮部顧問等職,為中華詩詞學會會員、中國作協山東分會會員、中國書協山東分會會員、無棣縣優秀知識分子代表、濱州市首屆文學獎獲得者、省先進文史工作者。作品傳略入選《世界書畫銘錄》、《中國世紀專家》等典籍。出版文學專著《棠棣賦》、《檉柳賦》、《婆棗樹》、《黃金海岸》等。撰唐棗樹、海豐塔、碣石山、禹王亭、縣革命烈士紀念碑等碑文。

目錄

於長鑾,1937年生,字華軒,筆名冰川,無棣縣信陽鎮於家村人。齋號檉柳軒、玉壺齋。曾任無棣縣政協常委、文史辦公室主任。現任“張鎛紀念館”、“李山美術館”名譽館長和無棣縣文聯顧問、無棣縣詩詞學會會長、無棣縣文化宣傳指揮部顧問等職,為中華詩詞學會會員、中國作協山東分會會員、中國書協山東分會會員、無棣縣優秀知識分子代表、濱州市首屆文學獎獲得者、省先進文史工作者。作品傳略入選《世界書畫銘錄》、《中國世紀專家》等典籍。出版文學專著《棠棣賦》、《檉柳賦》、《婆棗樹》、《黃金海岸》等。撰唐棗樹、海豐塔、碣石山、禹王亭、縣革命烈士紀念碑等碑文。

壯觀的無棣古城修復,有他;聲勢浩大的碣石山複名,有他;價值不菲的張鎛紀念館修建,有他;左鐵鏞主編的《中國世紀專家》,有他;中國文聯出版社的《世界書畫銘錄》,有他。他就是原無棣縣政協常委、文史辦公室主任於長鑾。

關於無棣,文獻上有的事,於長鑾一定知道;文獻上沒有的事,他也大概了解。友人說,諮詢他,就像查閱一本活字典。學界稱讚他是無棣的“百科全書”,是接續無棣文脈的功臣。其實,於長鑾對自己早有定位:他就是一棵檉柳,一種棗鄉荒地常見的紅荊樹。於老的文集就以《檉柳》為名。檉柳當然不華貴,甚至平凡得有些丑氣,但它生存能力極強。甭管水澇乾旱、坑窪鹽鹼,還是田間地頭、屋后牆下,只要落得下,就能生根發芽,適當的時節還會開出小花來……

雖然榮譽滿身,為官多年,但於長鑾沒有一絲官氣,不知八股腔為何物。和老妻逗趣,和老友鬥嘴,和生活鬥心眼。身上的俠氣、孩子氣、江湖氣真不少。也許,他就是人們最近熱議的一種人——最後的鄉賢。

“無棣人不知道吳式芬,就像美國人不知道華盛頓、法國人不知道拿破崙”,受這句話“刺激”,走上文史研究路

從鄉土俚謠到國史正傳,於長鑾信手拈來;從碑銘詩文到會議發言,他一氣呵成;從楷隸行篆到流行歌曲,他樣樣在行。再艱難的日子,於長鑾也活出了滋味。再寂寞的生活,也存留了童心。朋友們最愛聽他略帶口吃的幽默,看他舉酒瓶子豪飲的俠義,咂摸他從未喪失的童真。

因而,他的家常有無棣青年不告而臨,坐在沙發上望著疑惑的於老:“老師你講啥我都愛聽,我來就是為了聽你說話。家裡以後有啥零碎活,儘管留給我。”

於長鑾說,他自小熱愛文學,一直夢想著成為作家。如果不是陰差陽錯,他早已是山東人民出版社的高級編輯了。渤海四中畢業后,17歲的他當起了鄉村“教授”,邊學邊教,音體美、文史地等副科成為他的美差。

隨著不斷求知,收穫翩然而至。於長鑾的報告文學《牽馬上高樓》,洋洋洒洒萬餘言,將高樓人治理馬頰河的英雄事迹付諸報刊,他也隨之名噪地縣文壇。

也許,從文化館調入縣政協文史辦,是於長鑾精心治史的開始。但真正讓這個性情中人熱血沸騰的,是一句話——“無棣人居然不知道吳式芬,這不和法國人不知道拿破崙、美國人不知道華盛頓一樣可笑嗎?”

說這話的人是時任故宮博物院院長的單士元先生,雖然事情過去了三十多年,可於長鑾老覺得這話和夜裡的驚雷一樣,一直炸響在耳邊。年輕的於長鑾去北京故宮查資料時,單士元聽說這個無棣人居然不知道吳式芬,發了這麼一句牢騷。但這句話,成了於長鑾的一個心結:“不解開這個結,愧為無棣人!”

於長鑾發現,吳式芬是封泥的最早發現者和研究者,是中國歷史上繞不過去的一流金石學家和考古學家。吳式芬為清道光進士,官至內閣學士兼禮部侍郎加三級,是海豐吳氏“尚書第”中第八位高官,碩學通儒,著作等身。

可解開了這個結,還有別的結,無棣文史有數不清的問題在等著於長鑾。於是,埋首苦讀的日子開始了。

“無棣的名人英傑像星辰一樣閃耀。如果讓他們長埋在歷史里,豈不是罪孽?”

黃燈古卷,枯燥乏味。於長鑾靠什麼支撐,在豎排繁體字中度過一個個長夜呢?

“無棣古城方圓十餘華里,是個名不見經傳的城池,卻育化出1個相國(李愚)、2個總督(張映漢、張鳴岐)、5個尚書(李之純、王佐、谷中虛、楊巍、吳紹詩)、9部(戶部、刑部、兵部、吏部、禮部、工部、倉場部、郵傳部、中書部)侍郎、8省(四川、直隸、浙江、江西、廣西、湖北、江蘇、河南)巡撫、8個翰林(李愚、李之儀、王清、吳熙曾、吳式敏、吳式芬、張衍重、張守岱)、55個進士、167個舉人、394個貢生。”

“單是《中國近代名人大辭典》,就錄入無棣籍歷史名人10人,諸如北洋大臣吳重熹、兩廣總督張鳴岐、山東督軍張樹元、抗日將領馮安邦、鋤奸部長徐尚武、模範專員石景芳、三邊政委丁洪澤、同盟會員楊虎臣等。曆數當代名人還有京昆耆宿李洪春、鼓界泰斗劉田利、武術名流姜綬青、電腦博士王申培、建築設計大師張鎛、著名中國國畫家李山等。”

其中,兩廣總督張鳴岐的兒子張鎛與於長鑾交情深厚。解放初,國家規劃在北京建設十大建築,向世界展示新中國的建設成就。其中,人民大會堂、民族文化宮、民族飯店的設計由張鎛獨自承擔。特別是,規模最大、內容最複雜、要求質量最高的人民大會堂,他完成得極為出色,恩師梁思成也大加讚賞。為此,張鎛名冠國家十大建築設計大師之首。1989年,於長鑾致函張鎛,向他徵集有關家鄉的文史資料,並懇請張老為重建無棣海豐塔繪製圖紙。最終彼此雙惠,如願以償。

徠在於長鑾眼裡,檢閱無棣文史,就像觀察浩瀚無際的夜空,名人英傑像星辰一樣閃耀。如果讓他們長埋在歷史里,豈不是罪孽?

特別是當今仍活躍在國內外的無棣名人,成了於長鑾的重點研究對象。他與張鎛、李山、王仲武等人結為摯友,往來通訊不斷。在他的書架上,存有一大箱子信箋,看著信中豎排的毛筆字,彷彿看到幾近斷裂的人文傳統在流動。

成為歷史修復工程的幕後顧問,請張鎛設計海豐塔

近年來,無棣縣更加重視文史,“活寶”於長鑾被發現,他成為歷史修復工程、名人紀念館建設工程的幕後顧問和設計師,成為無棣籍民族精英與家鄉溝通的最佳橋樑。吳式芬、馮安邦、張鎛、李山等紀念館由他提議、發起和策劃,很多館藏文物來自他的私人收藏。最多時他一次就捐獻文史資料160餘件。

上世紀90年代初,無棣縣政府要在大覺寺重建海豐塔。“使者”於長鑾向張鎛發出邀請,請他設計,張鎛慨然應允,一座千年古塔得以重現人間。今天的無棣人總喜歡說,“海豐塔和人民大會堂是同一個設計者。”其中,除了故鄉情節,於長鑾與張鎛幾十年的交情起著至關重要的作用。

今年1月份,欣聞無棣籍院士張存浩獲得國家最高科技獎,於長鑾家裡的座機差點被打爆,人們紛紛通知於長鑾張院士獲獎的消息,因為張院士與家鄉的溝通大多來自於長鑾的聯繫。當時在病中的於長鑾,掛著吊瓶,從電視上觀看習總書記為張院士頒獎的盛況,並在病榻上接受齊魯晚報記者的採訪。之後,《大眾日報》、山東衛視等媒體都專門採訪過於長鑾。於長鑾成為家鄉了解張存浩的“第一窗口”。

“為碣石山複名,是我一生值得提的事”

於長鑾心中一直有個疑問:曹操登臨的碣石在哪裡?碣石山複名工程啟動時,於長鑾起了很大推力。

當初,他剛剛將這提議說給眾人,有人甚至報以恥笑:“無棣人誰不知道這是大山、馬谷山?歷史上,春秋時稱無棣山,魏晉時稱鹽山,哪有碣石的記載?”於長鑾沒說話,拿出清代刻於康熙九年《海豐縣誌》,翻開馬谷山片段,那人隨即默然。

因為無棣民國版縣誌清楚記載:大山、馬谷山正是碣石山。而清代著名學者顧炎武更是考證:“濟南府海豐縣有馬谷山,即大碣石也。”其後,於老與郭雲鷹等人也反覆比對文史,再將魯北海岸線變遷歷史加以對比。最終證實:大山就是曹操題詩的碣石。

於長鑾說,無棣碣石山,小則小矣,價值卻大。它是我國最年輕的火山,也是華北平原地區唯一露頭的火山,被譽為“京南第一山”。不僅曹操登臨此處,為秦始皇尋找仙人的徐福也曾經過此處。

“為碣石山複名,是我一生值得提的事。”於長鑾如此說。

曾被誤診絕症,在長城“自我了斷”時卻被壯美景色吸引,遊覽名山大川後身體痊癒

於長鑾是性情中人,曾喜好飲酒,大杯整瓶在手,呼喚文友。常言:好友深夜訪我孤獨人,豈能無好酒相伴!

酒後,“說到慷慨激昂之處,往往手舞足蹈,又喜擇用東坡、稼軒壯詞佐之,形神皆備,具黃鐘大呂氣勢。聊起鄉女村姑、閨怨婦愁之見聞,則常用易安之句做點睛之筆。說到傷心處,聽者尚未動容,他那裡已自涕淚俱下,嚶嚶有其聲。”淄博市作家李民興是於長鑾好友,對此印象深刻。

李民興在《趣友於長鑾》中寫到,於長鑾曾被診斷為癌症晚期,他曾想“自盡”了卻家人負擔。“長鑾將‘赴義’地點選在北京八達嶺長城,意下有借雄關以成就‘雄鬼’之意。當他緊咬牙關,提著顫抖的雙腿登上長城最高處,還沒等那幾滴英雄淚擠出眼眶,卻被長城內外的壯美景色吸引住了。只見長城盤亘群山之巔,似巨龍般蜿蜒騰躍;遠山近嶺秋葉正紅,如火燒雲般鋪天蓋地;塞外長風吹來,獵獵撲面,滌胸盪懷。此時的他猶如醍醐灌頂,霍然醒悟:糊塗呀糊塗!我為何要這樣急促地拋棄這個美好的世界呢?名山才訪過幾座?大川才渉過幾條?潦草走去豈不可惜?我何不利用殘生浪跡山水,走幾處是幾處,看多少算多少,死在青山綠水間,葬在松濤竹影里,贏得風流薄倖名!”

於是,於長鑾在一年裡,游遍名山大川,將豪情寄託于山水。待心愿完成,回家診斷,卻發現身體已然康復。於老說,這可能是誤診,也可能是中藥調理所致,可關鍵是心結打開了,身體自然就好。其詩人性情可見一斑。

友人門福通發在《春秋》於老專題文章曾寫到:“秋,金色的充實的季節。伴隨季節風而來的,也有殷紅的飄落。於長鑾說,這飄落不是失落,飄是那秋的瀟灑,落是大地的召喚。”

秋的瀟灑,大地的召喚,這樣的言語,這樣的性情,正是於長鑾。