負阻效應

負阻效應

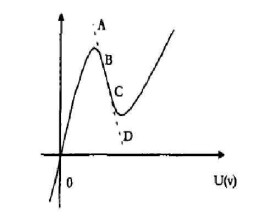

負阻效應由某些器件的負阻現象所引起的效應。是指一個二端元件或器件如果端子上的電壓電流約束關係(VCR)方程在伏安平面上繪製的曲線中其延長線有通過二四象限的一段曲線,那麼這段曲線所呈現出來的就是負阻效應。

從1918年A.W.Hull發明世界上第一個負阻器件—打拿負阻管(Dynatron)算起,經過1986年12月貝爾實驗室正式宣告世界上第一個隧道晶體管(TunnelingTransistor)已由他們研製成功的重大突破,到今天為止,負阻效應(DynatronEffect)在元器件和負阻電路中的研製和開發已跨越了80多年。當Hull提出“負阻效應”概念的時候,曾遭到許多學者的反對、懷疑。他們認為“負阻效應”的概念“不符合能量守恆定律”。但是,從打拿負阻管的伏安特性曲線上人們清楚地看到:原來負阻器件的負阻效應僅是表現在器件的某段動態工作範圍內;對於靜態,它還是一個耗能元件,還是一個“正阻”。恰恰由於在負阻器件的這段動態工作範圍,發現了許多其它器件所沒有的特點,人們利用這些特點,找到了它的價值,負阻在實際電路中得到廣泛應用。

由某些器件的負阻現象所引起的效應。負阻現象指某些器件(如某些電子管、晶體管、二極體等)在某種條件下,當電流(或電壓)增加時電壓(或電流)反而減少的現象。這種現象對電路所起效應,相當於一個負電阻所引起的,故稱“負阻效應”。有些器件可利用負阻效應以放大電信號或產生振蕩。

負阻效應與負電阻元件是兩個不同的概念,自然界中不存在負電阻元件,只有當電路上有電流流通時,才會產生負電阻,而正電阻則不論有沒有電流流過總是存在的。電路理論中的負電阻是用來描述非線性電阻元器件的負阻效應的電路模型元件,嚴格地說,負電阻按定義應稱為負微分電阻。從功率意義來說,負電阻是電路中一種能產生電能的元件。

同樣,電感元件有正電感性元件和負電感性元件之分;電容性元件亦有正電容性元件和負電容性元件之分。正電感性元件其電抗值隨著頻率的提高而增加;正電容性元件其電抗值隨著頻率的提高而減小。而負電感性元件其電抗值隨著頻率的升高而減小(即電抗的負值愈大);負電容性元件其電抗值隨頻率的升高而增加。

直接製造負阻器件的方式

如1918年A.W.Hull製造的打拿負阻管,1958年L.Esaki製造的隧道二極體,1963年製造的耿氏二極體,就是這種方式的典型例子,後來還製造出來PNPN四層二極體、雪崩晶體管、雪崩複合低位開關等負阻器件,到了1970年代,具有眾多功能的集成負阻器件也已紛紛出現,如λ二極體、λ雙極型晶體管,λMOSFET就是其中的一個代表。

利用其它器件獲得負阻效應

最早的例子是利用電子管獲得負阻。例如,如讓四極管簾柵極上加有超過板壓的直流電壓,就能得到四極管板極伏安特性曲線的下降段,這時四極管處於發生負阻效應的狀態。根據這個道理可製成負跨導管振蕩器。對於五極電子管,當五極管各電極上的電壓取某一定的值,而簾柵極電位的一切變化都傳給抑制柵時,陰極一簾柵極之間也可呈現負阻效應。總之。只要有兩個以上柵極的電子管,都可設法獲得負阻。

利用其它器件的組合獲得負阻效應

形式是多種多祥的,可分別用電阻、雙極型晶體管、IFET、MOS-TET等器件進行適當的組合,獲得負阻效應。

利用正反饋電路進行阻抗變換獲得負阻效應

其主要原理是把一個正值阻抗或一個正值導納移相180“,轉換成為負值阻抗或負值導納,再把它禍合到線路上去以形成負阻效應。

由於實際使用中需要各式各樣的負阻器件、負阻電路,為了適應這種需要,經過半個多世紀的努力,人們研製了如前所述的固態負阻器件,而迄今為止眾多的科學家還在繼續努力,尋找更好更新的負阻器件和負阻電路。利用負阻抗變換器(NJC:NegaitveImpedanceConverter)來設計具有負阻效應的電路是一種廣泛運用的設計方法。

負阻器件在LC振蕩電路中的應用

LC振蕩電路中,往往觀察的波形由於實際電源的內阻的存在與理論分析的波形相差很大,從而失去了實驗的目的和意義。負阻器件的實現,可以在研究一些特殊現象時構成理想電壓源,極大地豐富了實驗時所觀察到的現象。

負阻器件在微波電路中的應用

在微波電路中,負阻元件成功地用於振蕩器、放大器、變頻器和檢波器。早期,廣泛使用的隧道二極體振蕩器能產生10GHz以上的振蕩,但其功率輸出只能是10 w級、10 w級。負阻器件在微波電路中作為放大器、變頗器、檢波器的應用,採用的負阻元件以隧道二極體為主。接收機初級的向下變頻器希望雜訊低、變頻增益高。然而,從前用於微波頻帶的非線性正電阻變頻器,必定產生損耗。此外,非線性電抗的向下變頻器,會使過渡雜訊指數與頻率變換比成正比地“變壞”,因此,不適於用作微波頻帶的接收。為此,使用非線性負阻區的變頻器,能夠得到較低的雜訊指數和大於1的變頻增益,而且具有與輸人輸出頻率比無關的特點,所以認為此種變頻器適用於微波頻帶的接收部件。

負阻器件在邏輯電路中的應用