共找到11條詞條名為夜上海的結果 展開

夜上海

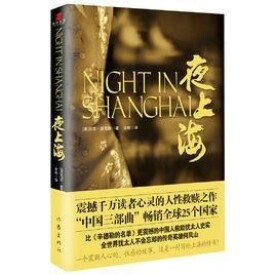

尼克·莫尼斯所著小說

震撼千萬讀者心靈的人性救贖之作,“中國三部曲”暢銷全球25個國家,比《辛德勒的名單》更震撼的中國人救助猶太人史實,全世界猶太人不會忘卻的傳奇英雄何鳳山。一個震顫人心的、性感的故事,這是一封寫給上海的情書!

1936年,古典鋼琴家托馬斯·格林應聘前往上海,指揮一支爵士樂隊,在這個沉湎於音樂、金錢、快感和權利的城市,音樂家搖身變為上海灘的寵兒。杜月笙身邊的女人、同時也是共產黨線人的宋玉花與托馬斯在十里洋場、歌舞昇平中相遇,在上海被日軍入侵之後,兩人在亂世之中走向彼此。然而在音樂和生存、自由和承諾、愛情和戰爭的漩渦之中,他們的命運面臨無法預知的轉折……

作者經過長時間的研究和尋訪創作此書,還原了一段鮮為人知的歷史——中國外交官何鳳山發放簽證庇護猶太人,大約兩萬多名猶太人因他而重獲新生。同時書中還復原了二戰初期爵士音樂家在上海的生存狀況,重現了一個被世人遺忘的上海爵士時代。

尼克·莫尼斯(Nicole Mones)

美國作家,著有《在轉譯中迷失》《透亮的杯子》《最後一位中國大廚》等書,本書是她第4部以中國為背景的小說。她的作品在26個國家出版,曾獲得卡夫卡最佳女作家作品獎、西北圖書聯合會獎,被評為《紐約時報》年度傑出圖書。她為西方讀者介紹中國的飲食和文化,是美國頭號飲食雜誌《美食家》的專欄作家,作品常見諸《紐約時報》雜誌、《洛杉磯時報》及《華盛頓郵報》等媒體。她也是中美關係國家委員會成員。

余彬,專職譯者,譯有《管理思想家50強》《耶穌的領導智慧》《道德資本主義》《笛卡爾的骨頭》《法蘭西帝國玫瑰》《我是馬拉拉》《幸福》等書。

1.這是一封寫給上海的情書!

美國著名作家尼克·莫尼斯(Nicole Mones)的創作都圍繞中國進行,“中國三部曲”暢銷全球25個國家,本書是作者第4本以中國為背景的小說。作者曾經長期在中國生活,經過多年實地調查和探索寫就此書。舊上海在這位美國女作家筆下,因為視角獨特而呈現出別樣的風情。

2.比《辛德勒的名單》更震撼的中國人救助猶太人史實。

豐富的史料,使得真實的歷史人物在書中復活。首次在文學作品中呈現鮮為人知的中國人救助猶太人的史實。“中國的辛德勒”——傳奇的中華民國駐奧地利總領事何鳳山,曾經頒發籤證給兩萬多名猶太人,使得他們有機會逃離維也納,在上海得到庇護……至今,猶太人仍然在懷念與追憶這位偉大的人道主義英雄。

3、重現上海的爵士時代。

書中還復原了二戰初期爵士音樂家在上海的生存狀況,重現了一個被世人遺忘的上海爵士時代。上海擁有爵士樂的氣質,爵士樂表達了上海。”

1.小說成功地描繪了上世紀三十年代的上海,這個戰爭中的諾亞方舟載著音樂家、賭徒、吸毒者、黑幫成員、妓女,在時代的洪流中沉浮。一頁一頁翻下去,夜上海的外廓漸次浮現,這是個地下黑幫和歌舞昇平奇異交融的世界,無辜的爵士樂後面有大佬眼光的注視,平靜的小藥店裡,地下黨在接頭……每個人物,內心都在掙扎,托馬斯的膚色,林的出身,宋的身份,掙脫不了的悲劇命運……

——《亞洲圖書評論》

2.作為一本歷史小說,它在情節的安排上跌宕起伏,引人入勝,它將懸念帶到了最後一分鐘。

——《柯克斯書評》

3.本書達到了歷史小說的最高點。

——美國國家廣播電台書評專家阿蘭·切爾斯

一九七七年,我第一次來中國出差,自此,上海不知多少回成了我的目的地。這座城市幾十年來的變化,我都看在眼裡,為之驚嘆不已。近幾年,上海的變化尤為神速,隨著舊貌日益被新顏取代,記憶中的上海也日益遠去,於是,我萌生了探索上海歷史的念頭。然而,雖然在中國經商十八年,接著又以中國為背景寫了十五年的小說,但是,我此前從來不曾想過寫一本有關老上海的小說,因為這個主題已經被講述了無數次,它幾乎成為了一種文體類別,有著固定的情景模式。

然而,一次,我偶然地讀到了一本美國黑人音樂家的自傳。上世紀三十年代,他應聘從美國前往上海,在那個東方城市的夜總會裡演奏爵士樂。就在讀完這本自傳的那一刻,我想,我要寫一本小說,關於上海的小說……這些與他同時期的音樂家來到上海后,獲得了在美國所無法擁有的自由、尊重和機遇,於是,這些黑人音樂家在上海如魚得水。而同時,他們也為上海的舞廳夜總會注入了一種新的聲音,那就是爵士樂。一時間,年輕的爵士樂風靡上海灘。這種音樂,大量使用切分音,音符跳躍衝撞,混合了憂鬱的藍調。這種音樂,帶著一點點危險,又帶著一點點新奇,聽著這種音樂,人們不由自主地會跳起舞來。這種音樂,即興表演是它的獨特之處,即使整支樂曲節奏緊湊,但依然留出了展示個人魅力的空間,每位樂手都可以來上一段獨奏。在獨奏中,他們可以隨意發揮,所以往往給聽眾們帶來驚喜。而對於樂手們來說,那是在舞台上的一次次探索,有一些冒險,又收穫一份滿足。

正是這種音樂,這種爵士樂,它所帶有的隱喻,成為促使我撰寫這本關於上海的小說的主要契機。上海就是這樣的一座城市,她總有蓬勃的生命力,跳躍前行,左右顧盼,隨性不羈。她接受新潮,創造摩登,她和爵士樂是那麼合拍,有著天然的融洽。上海擁有爵士樂的氣質,爵士樂表達了上海。

然而,在她的爵士樂時代,上海這座城市不僅散發出無盡的魅力,也蒙受了難言的痛楚。跨越於本書的那些日子,從一九三六年到一九四一年,降臨於這座城市的,是戰爭,是勇氣,是混亂,是危險,也是難以取捨的選擇。那些年裡,上海經歷了太多,它是中國面對世界的窗口,它立於時代轉折的節點。風雲變幻,時局跌宕,它自然而然地成了眾多小說的背景,情節的曲折變化超出了作家的想象。這本小說就是基於那個時代的真實故事,書中發生的一切,幾乎都在現實中發生過。而且,除了四位主人公之外,書中出現的其他人物都是真實的,對他們的描寫,也盡量貼近本相。在原版的後記中,還有對他們之後生活狀況的簡略交代。

本書用部分的篇幅,描寫了一個刻在猶太人記憶中的上海。當年飽受納粹迫害,幾乎被全世界拋棄的猶太人,在上海找到了避風港。做前期研究時,我搜集了大量相關資料,而當時駐維也納的總領事何鳳山的義舉,更是深深地感動了我。兩萬多名猶太人在最無助的時候,驚恐地湧向上海,免遭殺身之禍,很大程度上就是因為他的努力。更讓我感到吃驚的是,我還了解到,當時國民黨高官孔祥熙和孫科竟然力排眾議,推出了一項在雲南安置十萬猶太人的計劃。雖然這個計劃最終還是流產了,但是,在內外交困的時代,中國出了這麼一批人道主義義士,令人為之動容。本書中文版的出版,讓這些塵封的往事公之於眾,以文學的形式展示給中國的讀者,這是我的心愿,為此我深深感恩。

在此,要特別感謝本書的譯者余彬女士,作為一位專業的譯者,對這本書,她所做的卻不僅僅是語言上的切換。在翻譯過程中,她和我不斷交流,對書中的細節展開討論,通過她的詮譯,人物形象更加清晰,情感的交融更為自然而真實,時代感也更加鮮明。她常住上海,熱愛上海,計劃以走遍上海城區一千一百餘條馬路的方式,去探索感悟城市的前世今生。她的譯筆,讓上海美麗呈現,用語調,用情感,用不經意的細節。感謝她,讓這本小說變得更好,我欠了她一份情。

尼克·莫尼斯

二零一五年六月於洛杉磯

聽尼克說起她的《夜上海》,是在去年的初夏。她來上海,熟門熟路地住進了富民路上的一條弄堂里,我都不知道她是怎麼找到這種只能住兩三個人的小民宿的,只能說,對上海,她比我還熟。我們約了去杭州,在西溪的槳聲欸乃中,她說起了剛剛在美國出版的《夜上海》。

早在二〇〇七年,我就在一個讀書專欄里撰文介紹過她的《最後的中國大廚》,那是當時剛出版的一本暢銷書。尼克的每一本小說,都是以中國為背景,意在探究中國的歷史、文化和風情。當聽說《夜上海》講的是一位美國黑人爵士樂手在上海的故事時,我立刻有了興趣。在上海的大街小巷,散落著大大小小的爵士酒吧,當暮色四合,華燈初上,這些酒吧開始開門迎客。客人來了一批走又一批,歌手唱了一曲又一曲,曲間休憩,長發的洋人貝斯手和客人逗笑調侃。這是特別的上海夜景,微醺中,讓人產生年代的錯亂感。而這本書,把我們帶向了上海爵士樂文化的源頭。書中展示的那個年代,上世紀三十年代,是正值華年的爵士樂的大樂隊時代,樂隊高手雲集,陣容龐大,和現在的簡單配器輕唱淺吟十分不同,那種氣勢,我們只能在書中尋覓。

三十年代的上海灘,看到這幾個字,你會想到什麼?是十里洋場,紙醉金迷?是旗袍軟緞,燈紅酒綠?是浪奔浪流,恩怨情仇?中國迷尼克放下了小說家的想象,鑽進了史料傳記之中,於是,有了這本關於美國樂手在中國的歷史小說。不敢說,這本書是如何的另闢蹊徑,但是,它有很好的補充,很好的角度,很好的挖掘。作者立足史實,力求還原本相的意願深得我心。在這一點上,我和作者是不謀而合,而上海,也慷慨地滿足了我們的願望。

翻譯這本書,是一次別樣的工作經歷。工作內容一分為三:一為翻譯文本,二為考證史實,三為交流溝通。作為譯者,我第一次逾越了權利範圍,在和作者商榷探討的基礎上,對本書的某些局部細節,做了補充或改寫。這個交流的過程,是饒有興味的探索追問,也是中西方文化的溫柔碰撞。舉個例子,杜月笙喜歡讓他的女人在髮髻上別一朵鮮花,作者一定是對梔子花這種美國見不到的芳香馥郁的花情有獨鍾吧,她多次提到女主人公的髮髻上別了這種花。我對她說,杜月笙不會讓他的女人在頭上別一朵白花的。她明白了道理后,立刻就改掉了。不過,我還是滿足了她對這種東方花卉的偏愛,讓男主人將一朵梔子花別在了一個俄羅斯女孩的頭髮上。呵呵,讓那些外國人胡鬧去吧。

必須提一筆的是,這本書吸引我的另一個重要原因就是對何鳳山的描寫,這位被稱為“中國的辛德勒”的外交官,當年是駐維也納總領事,在納粹治下的維也納,他以發放上海簽證的方式,挽救了成千上萬的生命。而對這段八十多年前的歷史,他自己極少提起,直到上世紀末,在各方的努力下,他的事迹才呈現在世人面前。這本書,使得何鳳山的形象第一次在文學作品中出現,而對這位傳奇人物的研究,將會成為我持續的關注。上個月,因緣巧合,我來到了維也納,找到了當年國民政府駐維也納總領事館的舊址。走在通往舊址的林蔭大道上,想象當年血流成河的白色恐怖,不勝感慨。

作為一個在上海生活近二十年的新老上海人,在這個城市生活的時間已經超過了在家鄉的日子,對這個名副其實的第二故鄉,我總有一種去翻開其過往前世的衝動。感謝作者,讓我有機會貼近了上海的舊時月色。她沒有欠我一份情,我們扯平了。

余 彬

二〇一五年六月於上海

上海,籠罩在戰爭陰雲里。那些年,每個人都面臨著選擇:是跟著國民黨,還是參加共產黨?是奮起抗日,還是妥協講和?即使是選擇了不做選擇,也成了一種賭博,只能被動地服從於命運這隻無形之手的擺布。然而,對於我宋玉花來說,這隻手卻是有形的,有力度的,因為,我屬於杜月笙。我受過良好的教育,不同於其他女人私下裡委身於杜月笙,我是在公開場合為他服務。然而,我也同樣是他的私有財產,根據我們之間的契約,在我三十三歲生日之前,他可以讓我為他做任何事。但我依然是自由的,那是在我的心裡,在我的內心深處。我把生命中最重要的一切,都藏在了那裡。

那是一九三六年,戰爭正在逼近。中國,在西方多國軍事力量的威脅之下,已經戰慄了近一個世紀。鴉片戰爭之後,上海成了第一批開放的通商口岸之一,和其他港口城市一樣,它被瓜分成一個個勢力範圍。我們已經習慣了被殖民化,然而,事態卻繼續惡化。日本人從他們在滿洲里的基地出發,逐步擴張,吞噬了越來越多的東北地區。隨著他們勢力範圍的不斷擴大,北平已經危在旦夕,然而,蔣介石卻沒有作為。他的國民黨軍隊正忙於對付共產黨,因為共產黨才是他的心頭之患。當日本軍隊逼到眼前時,他乾脆放棄了抵抗,任由日本人長驅直入。一時間,天怒人怨,不滿情緒四處瀰漫。對於我們大多數人來說,蔣介石的“先安內,后攘外”政策無異於拱手投降。

在我的眼前,出現了兩條岔路,神不知鬼不覺地,我選擇了左邊的那條路。終於,我的人生有了方向,有了一個可以為之活著的目標。因為有了這個目標,我無懼懲罰,甚至無懼死亡。我知道,我終究是會死去的,或許,我可能死在戰爭之中,這場吞沒了我、林鳴和托馬斯·格林的戰爭;或許,一旦我的秘密泄露,我將死在杜月笙的槍口之下,倒在上海某一條僻靜小巷裡。這個城市,在那些年裡,在黃金時代閃耀的光芒里,生命和死亡,其實只有一線之隔。

《夜上海》,是被歌星周璇唱紅的一首歌;夜上海,是那個時代上海的象徵。那是一個交織著快感、放縱和夜夜笙歌的世界,雖然,當上海落到了日本人的手裡,這一切都灰飛煙滅。爵士樂,是那個世界環繞轉動的主軸,爵士樂的旋律,送走一個個夜晚,迎來一個個升起的太陽,那是天堂里的太陽。而正是因為有林鳴哥哥那樣的音樂經紀人,從海外招聘爵士音樂家,才使得這一切成為可能。那些年裡,上海的舞廳擁有一流的黑人樂隊,他們帶來了迷人的聲音,那些聲音,之前在中國聞所未聞。後來,這些音樂家離開了中國,很多年之後,人們還記得他們。托馬斯·格林,就是其中的一位,我總是聽到別人說起他,回憶他演奏的樂曲,在他的音樂里起舞,甚至會很肯定地說,他出生在一片棉花地里。我知道,其實,這些都不是真正的他,但我什麼都不會說,因為沒有人真的懂他,除了我。我愛他,勝過我的生命,這是我將要永遠保守的秘密。