周南·桃夭

詩經中的一首詩

《周南·桃夭》是中國古代第一部詩歌總集《詩經》中的一首詩。現代學者一般認為這是一首祝賀年輕姑娘出嫁的詩。全詩三章,每章四句,通篇以桃花起興,以桃花喻美人,為新娘唱了一首讚歌。全詩語言精練優美,不僅巧妙地將“室家”變化為各種倒文和同義詞,而且反覆用一“宜”字,揭示了新娘與家人和睦相處的美好品德,也寫出了她的美好品德給新建的家庭注入新鮮的血液,帶來和諧歡樂的氣氛。

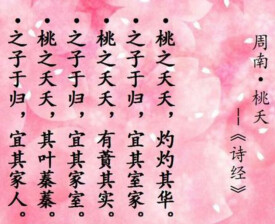

周南·桃夭

桃之夭夭,灼灼其華。之子於歸,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其實。之子於歸,宜其家室。

桃之夭夭,其葉蓁蓁,之子於歸,宜其家人。

⑴周南:《詩經》“十五國風”之一,今存十一篇。

⑵夭夭:花朵怒放,茂盛美麗,生機勃勃的樣子。

⑶灼灼:花朵色彩鮮艷如火,明亮鮮艷,閃耀的樣子。華:同“花”,指盛開的花。

⑷之子:這位姑娘。於歸:姑娘出嫁。古代把丈夫家看作女子的歸宿,故稱“歸”。於,虛詞,用在動詞前。一說往。

⑸宜:和順、親善。室家:家庭。此指夫家,下文的“家室”“家人”均指夫家。

⑹有蕡(fén):即蕡蕡,草木結實很多的樣子。此處指桃實肥厚肥大的樣子。蕡,果實碩大的樣子。

⑺蓁(zhēn)蓁:樹葉繁密的樣子。這裡形容桃葉茂盛。

⑻家人:與家室義同。變換字以協韻。

桃樹含苞滿枝頭,花開燦爛如紅霞。姑娘就要出嫁了,夫妻和睦是一家。

桃樹含苞滿枝頭,果實累累墜樹丫。姑娘就要出嫁了,夫妻和睦是一家。

桃樹含苞滿枝頭,桃葉茂密色蔥綠。姑娘就要出嫁了,夫妻和睦是一家。

關於《周南·桃夭》的意旨,《毛詩序》說:“《桃夭》,后妃之所致也。不妒忌,則男女以正,婚姻以時,國無鰥民也。”以為與后妃君王有關。方玉潤在《詩經原始》中對這種觀點進行了駁斥,認為“此皆迂論難通,不足以發詩意也”。現代學者一般不取《毛詩序》的觀點,而認為這是一首祝賀年青姑娘出嫁的詩。據《周禮》云:“仲春,令會男女。”周代一般在春光明媚桃花盛開的時候姑娘出嫁,故詩人以桃花起興,為新娘唱了一首讚歌,其性質就好像後世民俗婚禮上唱的“催妝詞”。也有人提出了新的說法,認為這首詩是先民進行驅鬼祭祀時的唱詞,其內容是驅趕鬼神,使之回到歸處,並祈求它賜福人間親人。

《桃夭》三章,每章四句。是一首賀婚詩。詩中以嫩紅的桃花,碩大的桃實,密綠成蔭的桃葉比興美滿的婚姻,表達對女子出嫁的純真美好的祝願。關於它的大義,《詩序》曰:“后妃之所致也。不妒忌,則男女以正,婚姻以時,國無鰥民也。”孔穎達解釋道:“后妃內修其化,贊助君子,致使天下有禮,婚娶不失其時,故曰‘致也’。由后妃不妒忌,則令天下男女以正,年不過限,婚姻以時。行不逾月,故令周南之國皆無鰥獨之民焉,皆后妃之所致也。此雖文王化使之然,亦由后妃內賢之致。”清方玉潤《詩經原始》曰:“此亦詠新婚詩。與《關雎》同為房中樂。如後世催妝坐宴等詞。特《關雎》從男求女一面說,此從女歸男一面說,互相掩映,同為美俗。”我覺得詩序中的教化味道太濃了,只一個“婚姻以時”解得合情合理。

各章的前兩句,是全詩的興句,分別以桃樹的枝、花、葉、實比興男女盛年,及時嫁娶。孔疏曰:“夭夭,言桃之少;灼灼,言華之盛。桃或少而不華,或華而不少,此詩夭夭灼灼並言之,則是少而有華者。故辨之言桃有華之盛者,由桃少故華盛,比喻此女少而色盛也。”這裡用桃花來比興,顯然不僅僅是一種外形上的相似,春天桃花盛開,又是男女青年結婚的極好季節。《易林》曰:“春桃生花,季女宜家。”宋朱熹《詩集傳》曰:“周禮,仲春令會男女。然則桃之有華,正婚姻之時也。”因為古者男三十而娶,女二十而嫁,過此就算不及時了。《周禮媒氏》曰:“仲春之月,令會男女。於是時也,相奔不禁。若無故而不用令者,罰之。司男女之無夫家者而會之。”《毛詩正義》曰:“禮雖不備,相奔不禁。即周禮仲春之月令會男女於是時也,相奔者不禁是也。”又曰:“言三十之男,二十之女,禮雖未備,年期既滿,則不待禮會而行之,所以繁育民人也。”結合到本詩中所表現的新婚之喜和對新娘的美好祝福,而傳說婚嫁年齡於此不著,認為不大可能是男三十,女二十。孔疏曰:“《摽有梅》卒章傳曰:三十之男、二十之女不待禮會而行之,謂期盡之法。則‘男女以正’謂男未三十女未二十也。此三章皆言女得以年盛時行,則女自十五至十九也。女年既盛,則男亦盛矣,自二十至二十九也。”

毛傳云:“蕡,實貌。非但有華色,又有婦德。”又云:“蓁蓁,至盛貌。有色有德形體至盛也。”這是對新娘的各個方面的讚美,主要還是突出了女子作為社會單位的夫婦組合的教化和功利的作用。“之子於歸”一句,毛傳曰:“之子,嫁子也。於,往也。”《說文》曰:“子,人以為稱。”《爾雅·釋訓》:“之子也,是子也。”子,古代稱男子,亦可稱女子。《召南鵲巢》:“之子於歸,百兩御之。”鄭箋云:“之子,是子也。御,迎也。之子其往嫁也,家人送之,良人迎之。車皆百乘,象有百官之盛。”

“宜其家室”等句,鄭箋云:“宜者,謂男女年時俱當。”《說文》:“宜,所安也。”《小雅·常棣》:“宜爾室家,樂爾妻孥。”《齊詩》:“古者謂子孫曰孥。此詩言和室家之道,自近者始。”鄭箋云:“族人和則得保樂其家中大小。”所謂的室家、家室、家人,均指夫婦。《左傳桓公八年》:“女有家,男有室,室家謂夫婦也。”朱熹《詩集傳》:“宜者,和順之意。室,謂夫婦所居;家,謂一門之內。嘆其女子之賢,知其必有以宜其室家也。”王先謙《集疏》:“《孟子》:‘丈夫生而願為之有室,女子生而願為之有家。’上指其夫,故專言家,下論夫婦之道,故兼言室家。”其實,除開具體的細節上的區別,這句話的意思還是很好解的,正是對於女子未來的家庭生活的美滿祝福。

這首詩其實主要的還是在它的藝術特色上。清姚際恆《詩經通論》:“桃花色最艷,故以喻女子,開千古詞賦詠美人之祖。”這種意象被後世的詩人反覆使用。詩中運用重章迭句,反覆贊詠,更與新婚時的氣氛相融合,與新婚夫婦美滿的生活相映襯,既體現了歌謠的風格,又體現了農村的物侯特徵。《文心雕龍》:“故‘灼灼’狀桃花之鮮,‘依依’盡楊柳之貌,‘杲杲’為日出之容,……”總之,這首詩雖然並不長,但有它獨特的個性,並且體現了先民社會特有的那些禮俗和風情,給後世的文學創作以營養。

宋代朱熹《詩集傳》:“文王之化,自家而國,男女以正,婚姻以時,故詩人因所見以起興,而嘆其女子之賢,知其必有以宜其室家也。”“然則桃之有華(花),正婚姻之時也。”

清代方玉潤《詩經原始》:“《桃夭》不過取其色以喻‘之子’,且春華初茂,即芳齡正盛時耳,故以為比。”

《周南·桃夭》在歷史上影響很大。當代《詩經》研究者陳子展說:“辛亥革命以後,我還看見鄉村人民舉行婚禮的時候,要歌《桃夭》三章。”女作家王安憶有一部小說,名字便叫做《桃之夭夭》。此詩開篇的“桃之夭夭,灼灼其華”不僅是“興”句,而且含有“比”的意思,這個比喻對後世也有很大影響。人們常說,第一個用花比美人的是天才,第二個用花比美人的是庸才,第三個用花比美人的是蠢才。《詩經》是中國第一部詩歌總集,所以說這裡是第一個用花來比美人,並不為過。自此以後用花、特別是用桃花來比美人的層出不窮,如魏晉阮籍《詠懷·昔日繁華子》“夭夭桃李花,灼灼有輝光”;唐代崔護《題都城南庄》“去年今日此門中,人面桃花相映紅”;北宋陳師道《菩薩蠻·佳人》“玉腕枕香腮,桃花臉上開”。他們皆各有特色,自然不能貶之為庸才、蠢才,但他們無不受到《周南·桃夭》這首詩的影響,只不過影響有大小,運用有巧拙而已。古代文學作品中形容女子面貌姣好常用“面若桃花”“艷如桃李”等詞句,也是受到了這首《周南·桃夭》的啟發,而“人面桃花”更成了中國古典詩詞中的一種經典意境。