共找到36條詞條名為丁寧的結果 展開

- 中國乒乓球運動員

- 成都市溫江區人民政府黨組成員、副區長

- 原鈺誠集團董事會執行局主席

- 中國內地女演員

- 無罪小說劍王朝中的男主角

- 現代女詞人

- 香港邵氏影星

- 中國內地男演員,代表作《生存之民工》

- 朔州市紀委監委組織部部長

- 《風雲必勝》人物

- 北京大學藝術學院教授

- 代表作《幸福城市》

- 古龍小說風鈴中的刀聲里的主人公

- 車模

- 海政電視藝術中心演員

- 中國搏擊運動員

- 內地著名女歌手

- 原中國文聯理論研究室主任

- 銅鉦

- 內地年輕演員

- 濟南市城市更新局原巡視員

- 山東工藝美術學院教授

- 長春日報社副總編輯

- 承德市工業和信息化局副局長

- 北京同仁醫院主任醫師

- 和林格爾縣公選副科級幹部

- 金華市義烏市紀委信訪室副主任

- 東北財經大學講師

- 青島啤酒地產控股有限公司副總經理

- 高級工程師

- 興化市城東足球隊隊員

- 漢語詞語

- 大連海事大學副教授

- 二簡字詞語

- 上饒市人民醫院副主任醫師

- 中國質量標準出版傳媒有限公司職工

丁寧

現代女詞人

丁寧,字懷楓,1902年生於江蘇鎮江(幼遷揚州,以揚州人名世),1980年卒於安徽合肥。丁寧的父親曾任滿清裕寧官銀局經理,原無子女,為防族人爭家產,納一丫環為妾,生丁寧。但丁寧“入世旬三萱蔭(指母親)失”,由正房夫人撫養長大。

13歲時,父親去世,孤女寡母頗受族人紛爭之苦,家道中落。據丁寧1964年三八婦女節“憶苦思甜”會議上的一次講話,其生母是養母害死的,父親是叔伯子侄們害死的。她那時所填的一首詞中說:“蕭牆風起(指兄弟相爭)折靈椿(靈椿指代父親)”“早居綉屋暮荊榛。麻衣皆血淚,虎視尚紛紛。”

被父母視為“掌上珍”的丁寧,受到了很好的教育。她幼時隨母誦唐詩,稍長分別拜揚州名士學習詩詞、散文和駢文,並延師習劍。這些都為丁寧以後自立於社會,奠定了基礎。

丁寧幼時即被父親許配給一位黃姓子弟,16歲時由母親主持完婚,次年生女文兒。但其夫是一個吃喝嫖賭抽鴉片的紈絝子弟,夫妻感情惡劣。這使得丁寧對世俗幸福心灰意冷,17歲時又拜師學習了3年的佛學。文兒4歲不幸歿於病後,丁寧提出離婚,這在當時是移風易俗的石破天驚之舉。母親命其跪在亡父靈前,當著族眾發誓永不再嫁,同意了她離婚。從此,丁寧被推入了在痛苦的感情折磨中泣血悲鳴的境地,終其一生都沒能脫此窠臼。

丁寧自幼悟性極高,25歲時開始在詞的創作上嶄露頭角。1935年前後,她因此被聘為揚州國學專修學校教授古典詩詞的老師。這意味著作為獨居女性,她的“道德文章”得到了男性社會的認可。1937年10月日寇入侵揚州一帶,次年1月丁寧奉母避居上海。4個月後母去世,她從此孑然一身,僅有的積蓄又在葬母中用光。丁寧先在上海代改大學課卷和代人補習詩詞為生,1941年經人介紹到南京私立澤存書庫任圖書管理員。從此直到1980年逝世,她一直從事古籍圖書的整理和管理事業,為保存、整理祖國文化典籍做了大量有益的工作。

抗戰勝利之際,她將澤存書庫的門窗全部釘死鎖牢,提著一把劍,幾乎24小時看護書庫。五十年代中期,丁寧曾對友人說,她一生中對國家、民族做的一件大事,就是面對日偽潰敗后的散兵游勇(包括日偽一些上層軍人)的刺刀,完整保護下來了澤存書庫。這個書庫是光復后的“國立中央圖書館”,以及解放后的南京圖書館(後來移名為江蘇省圖書館至今)的前身,丁寧一直在其中工作。南京解放前夕,她又成功抵制了國民黨要人劫取善本書籍的企圖。

安徽解放之初,一位領導人看到因長期戰亂而流散出來的古籍,緊急籌款派專人四處收購,幾年間所獲號稱30萬冊,亂七八糟堆滿了幾間屋子。1953年,丁寧被調到安徽省圖書館工作。1966年“文革”初期,一群狂熱青年到古籍部“掃四舊”,庫藏30萬冊古籍面臨付與一炬的危險。64歲的丁寧又一次挺身而出,拒不執行某副館長要她交出書庫鑰匙的命令,並一次次撲上去以身護鎖,被砸鎖的青年打得鼻青眼腫。這位1963年曾收到郭沫若親筆信的老太太,滿臉的鮮血和不要命的架勢,嚇住了青年,雙方達成妥協。丁寧將青年引向家中,私藏圖書1000餘冊和一些珍貴的字畫、書信被燒,從而保護了國家典藏未受損失。今天,安徽、江蘇號稱古籍大省,丁寧功莫大焉。

丁寧學識淵博,精通流略(研究古籍著錄、分類的學問),安徽省圖書館建設初期浩繁的古籍整理和編目工作,是以其為主進行的。這方面,她尚留下《師友淵源錄》、《安徽文獻書目》、《室名、別號索引》(后兩部系與別人合作)等多部極有價值的工具書。

長存人間

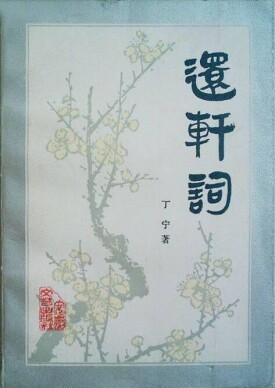

丁寧一生嘔心瀝血於倚聲,在詞的創作上取得了很高的藝術成就。她的詞師承南宋婉約派李清照,兼采眾長,具有守律嚴謹、感情誠摯、清冷哀怨的特色。晚年,她從畢生的創作中選出204闋,分四卷,成一部《還軒詞》。前三卷是1927年至1952年入皖前的作品,1953年以後的收入第四卷。她逝世后,安徽省圖書館的同志們又收集到她未收的詩、歌、詞,計20首,成拾遺一卷,附其後。

《還軒詞》是丁寧對現代詞壇的重要貢獻,是她凄涼的身世感嘆和熾烈的愛國之情的自然流露。丁寧在長達50多年的創作中,塑造了一個情誼綿長、淚眼難枯的抒情女主人公形象。她必將帶著自身的芳馨,長存人間。