牛角溝遺址

牛角溝遺址

牛角溝遺址位於涇川縣涇明鄉白家村東庄社牛角溝涇河北岸的一條沖溝內,東西70米,南北100米,面積約7000平方米。其類型為古遺址,是甘肅境內第一個有人化石的遺址,在2013年5月晉陞為第七批全國重點文物保護單位。

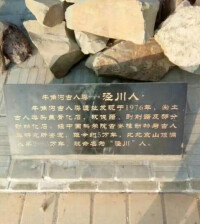

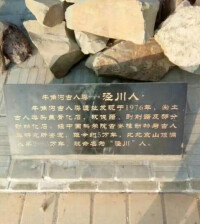

在該遺址發現有各類用具及動物化石,並出土了一塊被鑒定為20歲左右的女性頭蓋骨,命名為“涇川人”。牛角溝遺址的人類化石發現,對甘肅地區舊石器時代的人類活動研究有著巨大貢獻。

牛角溝遺址在1976年被發現,遺址採集有砍伐器、刮削器及動物化石等,並出土了人類頭蓋骨化石,包括一小片右額骨鱗部,右頂骨大部,較完整的右顳骨,枕骨大部和左頂骨一小部。人頭蓋骨化石在牛角溝高約40米的坡面台地內出土,1984年2月,經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鑒定,是一個20歲左右的女性頭蓋骨,距今約5萬年,被命名為“涇川人”。

牛角溝遺址

“涇川人”在人類進化系統中處於晚期智人階段,其所顯示的人種特徵與蒙古人種相符。涇川人化石的發現,證明在五萬年以前涇川地區就有人類生存,填補了甘肅省人類化石發現史上的空白。對揭示該地區舊石器時代文化面貌具有重要價值。

平涼市境內現已發現舊石器時代遺址12處,除採集到石器外,還有人類頭骨化石及相伴的牛、馬、羊等動物化石,足以證明早在60萬年前轄境內即有人類活動。

牛角溝遺址是1974年初由劉玉林在涇川縣涇明鄉東庄村牛角溝發現一件打制精美的石球和兩件石片。后經著名考古學家賈蘭坡等專家親臨現場考察指導,於1975年初劉玉林在同一地點發現人類頭蓋骨化石和幾十件石器及中華鼢鼠、披毛犀、鹿、馬、牛等動物化石。人類頭骨化石僅存右額部一小片、右頂骨大部、較完整的石顳骨、枕骨的大部和左頂骨一小部。專家斷定為一“20歲左右的女性青年個體”,屬舊石器時代晚期智人,其人種特徵“與蒙古人種相符”,距今約3—5萬年,是甘肅境內第一個有人化石的遺址。

以“涇川人”頭蓋骨化石出土點(坐標:東經107°40′50.6″,北緯35°22′02.9″,高程959米)為基點,向東延伸600米,向南至西安平涼鐵路北側,向西延伸400米,向北延伸500米。