葛洲

葛洲

轄區總面積約7.8平方公里,總人口8139人,共2064戶,華僑和港澳台同胞1萬人,為區重點僑鄉。

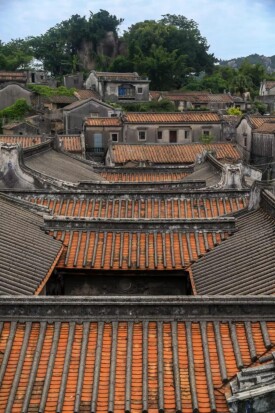

因昔時村址盛長葛藤,且處海岸沙洲之濱,故名。宋代建村於北山山麓,時稱清江鄉。明洪武元年(公元1368年),因屢遭海寇搶劫,遷村於涼亭。后又遭洗劫,再遷今址。向屬潮陽縣砂浦都(其中“西畔村”屬招收都)。1946年與東湖、澳頭合為“潮光鄉”,屬潮陽縣,1950年自成一鄉,1957年又與東湖並稱“潮光鄉”,1959年改稱大隊,1975年歸屬礐石公社,1984年達濠區成立后,仍為一鄉,1987年屬達濠街道辦事處。有“華僑新村”的美譽,是廣東省目前兩個有“華僑新村”美譽的僑鄉其中之一。

據1988《達濠區地名志》葛洲村條:“葛洲村村民漂海過洋歷史較早,十九世紀初,陸續有人到東南亞等地謀生。據1985年不完全統計,該村僑居國外華僑及港澳同胞5100人,,僑眷及港澳同胞家屬佔總人口88%,分佈於歐、美及東南亞各國,其中旅居越南的最多,故越南西貢摻石有“小葛洲”之稱。經濟向以農業和僑匯為主。”聚落呈塊狀分佈,耕地面積2283畝,主要種植水稻、蒜苗、生芋、大蒜、生薑等。山地面積5000畝,廣種相思、松、柏、木麻黃及“朴仔”樹(番石榴)等。早年有柑桔場(現大多已荒廢或改為它用)。現存一綜合性果園,主產荔枝、芒果、石榴、龍眼、木瓜、無花果、柑桔、甜楊桃等。該村出產的甜楊桃,肉厚味美,屬於無公害水果,是一名產。淺海養殖以對蝦、蟹、蚝為主,近幾年淺海捕漁業發展較快。工副業以加工、建築、運輸業為主,共有手袋廠、電子廠、衛生用品廠、東通文具廠等五間廠房。

村內建有小學、初中,共同辦學,合稱:葛洲學校,和幼兒園、敬老院、圖書館、活動廣場,均是由已故香港華僑慈善家張恭良先生、張恭榮先生捐建。

葛洲侯來壬——1988《達濠區地名志》侯來壬

在葛洲村道入口處,名稱由來未詳。面積450平方米,海拔16米。該處昔為海水所及之處,是一水涯,涯下尚存海水沖刷痕迹。由於海相發育,前面一片灘地,已改造成耕地。現為一山崖,崖下有小崗及巨石壘疊。崖壁及巨石上虯榕橫干,茂林修竹,蓊鬱蔥蘢,中有山峽小路,寬1米余,兩邊石壁如門,其勢甚險,昔為葛洲至達濠必經之道。

葛州摩崖石刻——葛州摩崖石刻共4處,分置於廣東省汕頭市濠江區達濠街道辦事處葛州社區葛州村道葛州敬老院對面,立面總面積為183.5㎡。其中“鄉關石刻”為陰刻行楷書,分刻於形似兩扇門的石壁上,其勢甚險,“鄉”字高2m,寬1.65m,為清代張兆琨所書;“關”字高1.75m,寬1.55m,為清代張兆禧所書;其上方東北向有“天南鎖鑰”正書陰刻四字,字徑1m,側面西北向有“潘安如此石,芷蘭為金碧”,附近東北向有“龍蟠虎踞”等清代正書摩崖石刻。葛州鄉關石刻具有較高的書法藝術價值和清代文人活動研究價值。

張兆熺,字紫垣,號士真,原籍甲江,稱甲江老叟,清舉人,寓達濠葛洲鄉,築書室於葛山嶺下,因葛鄉環山,故書屋稱為環山半廬。其筆跡於葛洲不少。葛鄉大道兩旁二巨石,若門戶然,由手書“關鄉”二大字,每字大約四尺,又石門口有岩石書有“天南鎖鑰”四大字。在達濠青雲岩十八石洞大岩石上題“三生”二大字,旁並題詩一首云:“山水留名亦夙因,一時翰墨百年新。掃苔他日摩殘碣,儘是三生石上人。”這些題字均為行草,頗具特色,用筆飛動騰躍,起伏跌宕,造成點書方圓交錯,線條精細相間,尤注重整體的章法布白,講究字與字、行與行之間的關係,疏密錯綜有序,天然質樸。

張恭榮,祖籍汕頭市達濠街道葛洲鄉,1924年11月28日出生於香港,年幼時在香港受教育。15歲父親辭世,由長兄張恭良送往上海求學。18歲棄學從軍抗日,加入了第一批傘降部隊——鴻翔部隊。1945年日軍投降,返港后立即入讀“香港電訊專業學校”。1948畢業,加入了航海事業。1950年,返回香港協助兄長恭良開設西醫房。后從商,為恭榮企業有限公司、榮利(港深)運輸有限公司、香港電訊傳呼公司董事長。汕頭市榮譽市民。