熱布甫

熱布甫

目錄

熱布普,是塔吉克族彈撥弦鳴樂器。又譯稱熱布卜、熱巴甫、拉布普、拉巴布等。流行於新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣、莎車、澤普、葉城和皮山等地。

塔吉克族人民生活在“世界屋脊”帕米爾高原的東部,長期與維吾爾族、柯爾克孜族互相往來,不僅經濟上有著密切聯繫,在音樂文化上也有著近緣關係,熱布普和維吾爾族的多朗熱瓦普,除琴的外形十分相像外,演奏姿勢和方法也較為相同。能歌善舞的塔吉克族人民,以鷹作為傳說中的英雄形象,既有模仿飛鷹動作的舞蹈,又有用鷹骨製成的笛子,就是在熱布普琴上,也有著鷹翅形的裝飾。

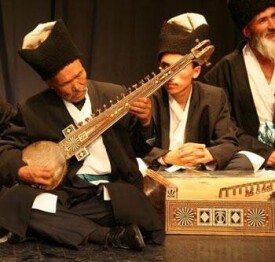

形制同多朗熱瓦普,由共鳴箱、琴頭、琴桿、弦軸、琴馬和琴弦等部分組成(圖左)。通體用一整塊桑木、杏木或梨木製作,規格大小不一。常用者琴身全長80厘米~90厘米,較多朗熱瓦普稍長,共鳴箱也較大,瓢形琴箱正面蒙以氂牛皮、馬皮或驢皮,面徑22厘米~24厘米。琴桿較短,約佔琴體全長的3/5,上窄下寬,正面平直為按弦指板,不設品位,桿背呈圓弧狀,琴桿中空,下與共鳴箱相通,在琴桿下部的指板上,多鑽出30多個圓形的或鏤刻若干個各種花飾的小音孔。琴頭在弦槽處呈直角向後彎曲,其上設有T形弦軸五個(左三右二),在琴桿左上側設有一個T形高音弦軸。琴桿下端與共鳴箱相接處左右兩側,設有兩個對稱的鷹翅形木製彎角,也有的呈近似梯形的機翼狀或等腰三角形的菱狀裝飾,起著保護共鳴箱、美化樂器的作用,這也是所有熱瓦普、熱布普系列彈弦樂器的共同特徵。琴頭與琴桿相接處嵌有一個木製山口(又稱上馬),皮面上置木製長橋形琴馬(又稱下馬),琴底設有縛弦。張以六條琴弦,傳統多用腸衣弦,現在則用絲弦。

北京中國藝術研究院音樂研究所中國樂器博物館收藏著一件來自塔吉克族民間的傳統熱布普。琴身用桑木製成,全長89厘米。共鳴箱呈瓢形,正面蒙以氂牛皮,面徑24厘米。琴頭從弦槽處呈直角後下彎,兩側置六個T形弦軸(左右各三)。琴桿較短,上窄下寬,正面平直,背呈圓弧,系由兩 截木料鑲嵌粘接而成。琴桿下端與琴箱相接處兩側,設有兩個對稱的鷹翅形木製彎角,上面嵌有五枚“康熙通寶”銅錢為飾。木製山口,竹制長橋形琴馬,琴底置鐵釘縛弦。張六條絲弦。此琴形制古樸,工藝粗獷。已被載入《中國樂器圖鑑》大型畫冊中。

演奏熱布普,多採用坐姿,將琴身橫於腰前,共鳴箱置於右腿根外側,左手虎口托持琴桿、手指按弦取音,右肘彎夾緊琴箱,右手拇指和食指持握撥片彈撥琴弦發音。撥片使用杏木、梨木、牛角片或賽璐珞板做成三角形,以木撥最為常用。熱布普的定弦法較多,有的以兩條同度外弦為主奏弦,其餘四條為共鳴弦,也有的以外弦為主奏弦,其餘五條為共鳴弦。常用定弦為:d1、a、d、d、g、g;e1、b、e、e、a、a或e1、c、e、e、a、a等。音域c—a1。音響豐滿、厚實,音色明亮、渾厚。演奏時不換把位,用主奏弦彈奏旋律,共鳴弦奏四、五、八度和音。常用彈、挑、掃、拂等技法,音響豐富而多變。現已成為塔吉克族人民使用最為普遍的彈弦樂器,可用於熱布普彈唱、獨奏、器樂合奏或為民間歌舞伴奏。在一般家庭親友間的小型晚會上,常用一支熱布普即可伴歌伴舞。獨奏樂曲多為“木卡姆”或民歌曲調,較著名的樂曲有《芒果里》、《格羅吾里》、《萊勒古勒》和《白鷹》等。

〔高音熱布普〕

高音熱布普,塔吉克族彈撥弦鳴樂器。塔吉克語稱熱布普恰。流行於新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣各地。

形制與熱布普完全相同,系熱布普中形體較小者。琴身用一整塊杏木或梨木製成,全長60厘米~70厘米(圖右)。共鳴箱呈瓢形,正面蒙以氂牛皮或馬皮,面徑18厘米~20厘米。琴頭在弦槽部位呈直角后彎,上置五個T形弦軸(左三右二)。琴桿上窄下寬,正平背弧,桿身中空並與琴箱相通,指板下端開有若干圓形小音孔,琴桿左上側設一個T形高音弦軸。琴桿下端與琴箱相接處兩側,設有兩個對稱的鷹翅形木製彎角。指板上端置有木製山口,皮面上置木製長橋形琴馬,琴底置有木製縛弦。張六條絲弦。

演奏時,姿勢與方法均與熱布普相同,定弦比熱布普高四度,一般定弦為:g1、d1、g 、g、c1、c1,音域g—c2。音色清脆、高亢。常用於自彈自唱或為民間歌曲伴奏,較少用於獨奏或合奏。