共找到11條詞條名為井的結果 展開

井

漢字

井,漢語常用字,拼音是jǐng,此字始見於商代甲骨文。基本含義是指從地面往下挖成的能取水的深洞。引申含義指凡是形狀像井的事物;古代因井設市,所以稱人口集聚的地方為市井;先秦“井”字又指一種土地制度——井田制;“井”有條理分明的意思。

“井”

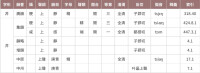

部首:二部外筆畫:2總筆畫:4

五筆86:FJK五筆98:FJK倉頡:TT

筆順編號:1132四角號碼:55000Unicode:CJK統一漢字U+4E95

“井”字始見於商代。傳統認為甲骨文(圖1)的“井”字模擬的是木料或石料圍起來的井欄桿,當中空為井口。西周以後,“井”字當中多出一圓點,指井中有水,也可能表示汲水用的桶或罐子。

有人認為,“井”字是商周奴隸社會時“井田制”的產物。奴隸主為了便於管理,將一里見方的土地,劃為九個區,形狀像“井”字。每區約一百畝地,八家各佔一區,負責耕種收穫。當中那一塊為公田,勞務由八家共同負擔。而在公田中央,掘有水井供八家灌溉農田,人畜飲用。

還有人認為,根據新石器時代的浙江河姆渡遺址的一口水井來看,外圍近圓形,裡面是一個方形豎井。先民取用坑中的水,當坑內水源枯竭時,就在坑內向下挖成一豎井。為了防止井壁坍塌,挖井前先民先在坑中打入四排木樁,組成一個方形樁木牆,然後將排樁內的泥土挖出。排樁內頂還套了一個方形木框,其外觀正是古老象形文字所描畫的形象。在河北藁城台西村商代遺址中發現的兩口水井底部也發現了木質“井”字形方框結構。由此可見,“井”字模擬的應是這種用於加固的水井方框支架,也即後來文獻所稱的“井干”。這個“井”字就像從很高的位置俯視下去看到的井底。

西周中晚期,不加飾點的字形和加飾點的字形曾出現過分化寫詞的趨勢,但最終沒能成功。僅有一點之差的繁簡二體卻并行至東漢。漢代隸書開始右部一豎改為一撇。楷書從簡,取中間無點的形式為規範。

①一(橫)②一(橫)③丿(撇)④丨(豎)

❶兩橫上短下長,下橫在橫中線下側。❷第三筆豎撇和第四筆豎分列豎中線兩側,豎筆略長。

井

【井井】1.潔凈不變貌。《易·井》:“往來井井。”王弼註:“不渝變也。”孔穎達疏:“此明性常井井,絜靜之貌也。往者來者皆使潔靜,不以人有往來改其洗濯之性,故曰往來井井也。”唐羊滔《游爛柯山》詩:“路期訪道客,游衍空井井。”2.形容整齊,有條理。《荀子·儒效》:“井井兮其有理也。”楊倞註:“井井兮,良易之貌;理,有條理也。”宋張世南《遊宦紀聞》卷六:“田疇井井,滿目桑麻。”明何焯《義門讀書記·史記上》:“三事錯綜成文,語脈復井井。”瞿秋白《赤都心史》三八:“蜘蛛結網,野蜂營窩,雖則條理井井,本能突顯……然而人的構築,胸中早有成竹,以此特異於昆蟲。”3.象聲詞。清和邦額《夜譚隨錄·呂琪》:“琪納涼軒下,隱聞井中井井之聲不絕。”

【井井有方】形容有條理有辦法。《醒世恆言·張孝基陳留認舅》:“孝基條分理析,井井有方。”

【井井有序】亦作“井井有緒”。

有條理,有秩序。柳青《狠透鐵》三:“﹝王以信﹞起早貪黑地奔波,飼養上、副業上、保管上,樣樣項項料理得井井有緒。”駱賓基《鄉親--康天剛》四:“一切都是井井有序,和往常一樣。”

【井井有法】有條理、有法度。清蒲松齡《聊齋志異·白於玉》:“女外理生計,內訓孤兒,井井有法。”清宋永岳《誌異續編·某邑令》:“料理家事,井井有法。”

【井井有條】語本《荀子·儒效》“井井兮其有理也”。形容條理分明,整齊不亂。宋樓鑰《通邵領判范啟》:“試以劇煩,井井有條而不紊。”《儒林外史》第十三回:“魯小姐上侍孀姑,下理家政,井井有條。”老舍《神拳》第二幕:“萬沒想到你會這麼細心,井井有條,一絲不紊。”

【井井有緒】見“井井有序”。

【井井然】猶井然。《金史·選舉志一》:“井井然有條而不紊。”清沈復《浮生六記·閨房記樂》:“事上以敬,處下以和,井井然未嘗稍失。”

【井中泥】語出《易·井》:“井泥不食。”孔穎達疏:“井泥而不可食,即是久井不見渫治。”後用以比喻賢才沉埋下位。南朝梁劉孝威《箜篌謠》:“豈甘井中泥,上出作埃塵。”唐李商隱《井泥四十韻》:“悒怏夜將半,但歌井中泥。”廖仲愷《壬戌六月禁錮中聞變有感》詩:“詠到潛龍字字凄,那堪重賦井中泥。”

【井水不犯河水】比喻兩不相犯。《紅樓夢》第六九回:“我和他‘井水不犯河水’,怎麼就沖了他?”老舍《龍鬚溝》第二幕:“何苦呢!幹嗎不接著錢,大家來個井水不犯河水。”

【井公】傳說中的古代隱士。《穆天子傳》卷五:“是日也,天子北入於邴,與井公博,三日而決。”郭璞註:“疑井公賢人而隱祊,故穆王就之遊戲也。”清陳維崧《法駕導引·曹南耕表弟禮斗甚虔詞以紀之》:“毛女弄琴紅捍撥,井公戲博紫樗蒱。”

【井戶】制井鹽的民戶。《宋史·臧丙傳》:“官課民煑井為鹽,丙職兼總其事。先是,官給錢市薪,吏多侵牟……丙至,召井戶面付以錢,既而市薪積山,歲鹽致有羨數。”

【井石】井口上的石欄。唐靈一《贈別皇甫曾》詩:“紫苔封井石,綠竹掩柴關。”

【井田】1.相傳古代的一種土地制度。以方九百畝為一里,劃為九區,形如“井”字,故名。其中為公田,外八區為私田,八家均私百畝,同養公田。公事畢,然後治私事。從春秋時起,井田制日趨崩潰,逐漸被封建生產關係所取代。《穀梁傳·宣公十五年》:“古者三百步為里,名曰井田。井田者,九百畝,公田居一。”范寧註:“出除公田八十畝,餘八百二十畝,故井田之法,八家共一井,八百畝。餘二十畝,家各二畝半,為廬舍。”三國魏曹操《度關山》詩:“封建五爵,井田刑獄。”嚴復《論中國教化之退》:“秦並天下,更古制,更井田而為阡陌。”參閱《周禮·考工記·匠人》、《孟子·滕文公上》。2.泛指田地。北齊顏之推《顏氏家訓·歸心》:“豈令罄井田而起塔廟,窮編戶以為僧尼也?”3.在採礦工程中,一個礦田可分為屬各個井(坑)開採的若干部分,每個部分稱為一個“井田”。

【井田制】即井田。翦伯贊《中國史綱要》第三章第一節:“古文獻上說,周代實行過井田制……井田制的主要內容是把土地劃分為方塊,井田之中,有公田,也有私田。分得私田的農奴或野人要無償地耕種公田,養活土地所有者。”詳“井田”。

【井市】1.做買賣的市街。古代因井為市,故稱。唐李紳《入揚州郭》詩:“堤繞門津喧井市,路交村陌混樵漁。”明文徵明《飲子畏小樓》詩:“君家在皐橋,喧闐井市區。”2.代稱商賈。宋梅堯臣《李審言相招令開寶塔院》詩:“又效井市態,屈強體非雅。”

【井地】即井田。《孟子·滕文公上》:“經界不正,井地不鈞。”朱熹集註:“井地,即井田也。”宋陸遊《歲莫感懷以余年諒無幾休日愴已迫為韻》之十:“井地以養民,整整若棋畫。”清夏炘《釋夏貢有公田》:“公田之名,原於井地,以井授地,由來久矣。”詳“井田”。

【井曲】里巷;里弄。清蒲松齡《聊齋志異·寒月芙蕖》:“有井曲無賴子,遺以酒,求傳其術。”

【井臼】1.汲水舂米,泛指操持家務。漢劉向《列女傳·周南之妻》:“親操井臼,不擇妻而娶。”唐柳宗元《送從弟謀歸江陵序》:“足其家,不以非道;進其身,不以苟得。時退則退,尊老無井臼之勞。”清蒲松齡《聊齋志異·伍秋月》:“骨耎足弱,不能為君任井臼耳。”2.水井和石臼。借指屋舍、庭院。唐盧綸《尋賈尊師》詩:“井臼陰苔遍,方書古字多。”宋梅堯臣《送張山甫秘校歸緱氏》詩:“蓬巷鬧雞犬,藤花蔭井臼。”清蒲松齡《聊齋志異·馬介甫》:“顧宗祧而動念,君子所以有伉儷之求;瞻井臼而懷思,古人所以有魚水之愛也。”

【井收】謂井已挖成。《易·井》:“井收勿幕,有孚元吉。”王弼註:“處井上極,水已出井,井功大成,在此爻矣,故曰井收也。”尚秉和註:“收,成也。幕,蓋也,覆也……言井既成,以出水為功,不宜蓋覆也。”

【井坎】即坎井。淺井,廢井。語本《莊子·秋水》:“子獨不聞夫埳井之鼃乎?”宋王令《聞太學議》詩:“鮞蝦陷阱坎,莫與江海爭。”元王惲《滹沲秋漲行》:“望洋東視,誇海若似憤蛙比,跳躍井坎湫。”

【井花】見“井花水”。

【井花水】亦作“井華水”。

清晨初汲的水。北魏賈思勰《齊民要術·法酒》:“秔米法酒:糯米大佳。三月三日,取井花水三斗三升,絹簁麴末三斗三升,秔米三斗三升。”石聲漢註:“清早從井裡第一次汲出來的水。”宋蘇軾《贈常州報恩長老》詩之一:“碧玉盌盛紅馬瑙,井花水養石菖蒲。”明李時珍《本草綱目·水二·井泉水》﹝集解﹞引汪穎曰:“井水新汲,療病利人。平旦第一汲,為井華水,其功極廣,又與諸水不同。”魯迅《故事新編·鑄劍》:“你父親用井華水慢慢地滴下去,那劍嘶嘶地吼著,慢慢轉成青色了。”亦省作“井華”、“井花”。唐杜甫《大雲寺贊公房》詩之四:“童兒汲井華,慣捷瓶上手。”清趙翼《兩臂風痹複發》詩:“辟寒須用煖湯浴,復汲井華煮滿斛。”宋楊萬里《六月十三日立秋》詩之一:“旋汲井花澆睡眼,灑將荷葉看跳珠。”

【井裡】1.鄉里。古代同井而成里,故稱。《荀子·大略》:“和之璧,井裡之厥也。”楊倞註:“井裡,里名。”宋陳亮《祭盧欽叔母夫人文》:“閫內之懿,聞於井裡。”《捻軍史料叢刊·軍情·同治七年閏四夏月十七日》:“眾志成城,保衛井裡。”2.里巷。清黃景仁《歲暮篇》詩:“更聞井裡喧,索逋百不讓。”清姚瑩《游欖山記》:“吾始見此鄉井裡晏如。”

【井裡制】即井田制。郭沫若《中國古代社會研究》第四篇四:“依上諸例,可知土地可以任意分割,而耕種土地者為臣僕俘虜,無所謂井裡制,亦無所謂頒井受田的農人。”

【井邑】1.城鎮;鄉村。語本《周禮·地官·小司徒》:“九夫為井,四井為邑。”晉陸雲《答張士然》詩:“脩路無窮跡,井邑自相循。”唐杜甫《題忠州龍興寺所居院壁》詩:“忠州三峽內,井邑聚雲根。”明區大相《南行感懷》詩:“貢采山川竭,徵輸井邑虛。”2.市井。唐王維《初出濟州別城中故人》詩:“閭閻河潤上,井邑海雲深。”陳貽焮註:“井邑,即市井。”《新五代史·南平世家》:“荊南節度十州,當唐之末,為諸道所侵,季興(高季興)始至,江陵一城而已,兵火之後,井邑凋零。”明謝肇淛《五雜俎·事部三》:“井邑騷然,商賈罷市。”參見“井市”。3.故里。唐張說《唐故贈齊州司馬陸公神道碑》:“路艱寇阻,兵危勢急,公獨顛沛致喪,歸其井邑。”清錢謙益《病榻消寒雜詠》之二九:“老大荒涼餘井邑,半龕殘火一翁禪。”

【井邑田】即井田。郭沫若《中國史稿》第二編第三章第四節:“厲王時期的夨人盤銘文說,由於夨國侵擾了散國的城邑,結果……便用田去向散國賠償。田有兩塊;一塊叫眉田,另一塊是井邑田。”參見“井田”。

【井谷】1.井中;井底。《易·井》:“井谷射鮒,瓮敝漏。”晉左思《吳都賦》:“雖復臨河而釣鯉,無異射鮒於井谷。”《魏書·元燮傳》:“今州之所在,豈唯非舊,至乃居岡飲澗,井谷穢雜,升降劬勞,往還數里。”2.比喻低下之處。晉葛洪《抱朴子·博喻》:“澄視於三辰者,不遑紆鑒於井谷,清聽於《韶》《濩》者,豈暇垂耳於桑閑。”

【井甸】古代九夫為井,四井為邑。四邑為丘,四丘為甸。因用以泛指村落。《南齊書·州郡志上》:“若鄉屯裡聚,二三百家,井甸可脩,區域易分者,別詳立。”

【井灶】見“井灶”。

【井牧】謂按土質區劃田地,或為井田耕作,或為牧地畜牧,二牧而當一井,以便於授田、貢賦。明宋濂《文原》:“天衷民彝之敘,禮樂刑政之施,師旅征伐之法,井牧州里之辨,華夷內外之別,復皆則而象之。”郭沫若《中國古代社會研究》第四篇四:“此以五十田為賜,如九田為一井,為數自不合,即一田為一井亦與井牧法不合。”

【井底】見“井底蛙”。

【井底之蛙】身處井底而只看到一小片天的青蛙。比喻見聞狹窄、眼光短淺的人。元關漢卿《裴度還帶》第二折:“如今有等輕薄之子,重色輕賢,真所為井底之蛙耳。”《紅樓夢》第四九回:“可知我‘井底之蛙’,成日家只說現在的這幾個人是有一無二的;誰知不必遠尋,就是本地風光,一個賽似一個。”章炳麟《駁康有為論革命書》:“世有談革命者,知大事之難舉,而言割據自立。此固局於一隅,所謂井底之蛙不知東海者,而長素以印度成事戒之。”參見“井蛙”。

【井底引銀瓶】唐白居易有《井底引銀瓶》詩。敘述一女子自由戀愛而終被迫離棄。後用以比喻情人或夫妻被迫分離。金董解元《西廂記諸宮調》卷一:“也不是崔韜逢雌虎,也不是鄭子遇妖狐,也不是井底引銀瓶。”亦作“井底墜銀瓶”。元鄭光祖《倩女離魂》第四折:“吉丁丁璫精磚上摔破菱花鏡,撲通通冬井底墜銀瓶。”

【井底蛙】亦作“井底鼃”。

即井蛙。《東觀漢記·馬援傳》:“子陽井底鼃耳!”明謝讜《四喜記·紫禁明揚》:“淺陋真如井底蛙。”郭沫若《文化上的友誼競賽》:“他們的所謂自由世界是井底蛙眼中的世界。”亦省作“井底”。宋曾鞏《賀克伏交阯表》:“唶海隅之昧俗,肆井底之狂謀。”參見“井蛙”。

【井底鳴蛙】猶井蛙。元無名氏《看錢奴》第一折:“則你那自尊自貴無高下,真乃是井底鳴蛙。”明羅貫中《風雲會》第一折:“一任教縱橫奮發,都是些井底鳴蛙。”

【井底墜銀瓶】見“井底引銀瓶”。

【井底蝦蟇】即井蛙。明陳汝元《金蓮記·彈絲》:“妾閱人多矣,皆是井底蝦蟇,未有中原麟鳳。”

【井底鼃】見“井底蛙”。

【井牀】即井欄。語本《樂府詩集·舞曲歌辭三·淮南王篇》:“後園鑿井銀作牀,金瓶素綆汲寒漿。”唐唐彥謙《紅葉》詩:“薜荔垂書幌,梧桐墜井牀。”宋陸遊《秋思》詩:“黃落梧桐覆井牀,莎根日夜泣寒螿。”

【井陌】街道。《南齊書·徐孝嗣傳》:“井陌壃里,長轂盛於周朝。”唐李紳《登禹廟回降雪五言二十韻》:“裂繒分井陌,連壁混樓台。”

【井函】清顧亭林《井中心史歌序》:“崇禎十一年冬,蘇州府城中承天寺以久旱浚井,得一函。其外曰‘大宋鐵函經’。錮之再重,內有書一卷,名為《心史》,稱大宋孤臣鄭思肖百拜封。”后因以“井函”謂封函投井,以期日後應驗。清黃遵憲《己亥雜詩》之四七:“後二十年言定譣,手書《心史》井函中。”自註:“在日本時,與子峨星使言:‘中國必變從西法,其變法也,或如日本之自強,或如埃及之被逼……則吾不敢知,要之必變。將此藏之石函,三十年後,其言必驗。’”

【井匽】排除污水穢物的水池和水溝。《周禮·天官·宮人》:“為其井匽,除其不蠲,去其惡臭。”鄭玄註:“井,漏井,所以受水潦……匽豬,謂霤下之池,受畜水而流之者。”孔穎達疏:“宮中為漏井以受穢,又為匽豬使四邊流水入焉。井匽二者皆所以除其不蠲潔,又去其惡臭。”《宋史·謝絳傳》:“蝗亘田野,坌入郛郭,跳擲官寺,匽皆滿。”清馮桂芬《上海重建武帝廟記》:“後為崇聖祠,祠有樓,最後為齋庖井匽之屬。”一說“井匽”當讀作“庰匽”;庰,通“屏”。指廁所,僻隱處。見清孫詒讓《周禮正義》卷十一。

【井星】即井宿。《晉書·天文志上》:“王者用法平,則井星明而端列。”

【井科】即井坎。南朝宋鮑照《河清頌》:“徒翫井科,未覩天河。”錢振倫註:“《孟子》趙岐註:‘科,坎也。’”

【井泉】水井。《禮記·月令》:“天子命有司,祈祀四海、大川、名源、淵澤、井泉。”唐張籍《送流人》詩:“擁雪添軍壘,收冰當井泉。”明高明《琵琶記·義倉賑濟》:“﹝旦:﹞此間有一口古井,不免投入死休。﹝欲投井介﹞﹝前腔:﹞將身赴井泉,思量左右難。”魯迅《華蓋集·導師》:“你們所多的是生力……遇見曠野,可以栽種樹木的,遇見沙漠,可以開掘井泉的。”

【井脈】見“井脈”。

【井亭】遮蔽水井的亭子。宋葉夢得《避暑錄話》卷上:“忿起拆其井亭,共燒以禦寒。”《元史·祭祀志三》:“井在神廚之東北,有亭。酒庫三間,在井亭南,西向。”

【井室】貯冰的地窖。北魏酈道元《水經注·河水五》:“二月采冰於河津之隘,峽石之阿,北陰之中,即《邠》詩‘二之日鑿冰沖沖’矣,而內於井室,所謂‘納於凌陰’者也。”

【井冠】即井宿。因其位於朱雀七宿之首,故稱。唐盧仝《月食詩》:“南方火鳥赤潑血,項長尾短飛跋躠,頭戴井冠高逵枿,月蝕鳥宮十三度。”宋俞琰《席上腐談》:“翼星如翼,軫星如項下嗉,井星如冠,故為朱雀。”

【井屋】農舍,村落。唐杜甫《奉送王信州崟北歸》詩:“井屋有煙起,瘡痍無血流。”唐韋應物《園林晏起寄昭應韓明府盧主簿》詩:“田家已耕作,井屋起晨煙。”

【井屏】廁所;僻隱處。《墨子·備城門》:“五十步一井屏,周垣之高八尺。”孫詒讓間詁:“井屏,即屏廁,非汲井也。”

【井眉】見“井湄”。

【井陘】山名。太行山的支脈。有要隘名井陘口,又稱土門關。秦漢時為軍事要地。《呂氏春秋·有始》:“何謂九塞?大汾、冥阸、荊阮、方城、餚、井陘、令疵、句注、居庸。”高誘註:“井陘,在常山井陘縣。”《元和郡縣圖志·恆州》:“井陘縣,六國時趙地,秦始皇十八年,王翦興兵攻趙,下井陘。漢高帝三年,韓信、張耳東下井陘,擒成安君(陳餘),即此地也。陘山,在縣東南八十里。四面高,中央下,如井,故曰井陘……井陘口,今名土門口,縣(獲鹿縣)西南十里。即太行八陘之第五陘也。”明梅鼎祚《玉合記·言祖》:“萬里鳴刁斗,三軍出井陘,小的們隨老爺去河北,在此久等。”王德鍾《和悼秋醉后之作》:“書生曾把《陰符》讀,亦願荷戈出井陘。”

【井陘口】要隘名。九塞之一。故址在今河北省井陘縣北井陘山上。又縣西有故關,乃井陘西出之口。詳“井陘”。

【井陘關】即井陘口,詳“井陘”。

【井華】見“井花水”。

【井華水】見“井花水”。

【井桁】即井欄。明高啟《雨中曉卧》詩:“井桁烏啼破曙煙,輕寒薄被落花天。”

【井晉】北漢的代稱。山西簡稱晉。東有太行山,西有呂梁山,南有中條山,北有長城,形如井字,五代時屬北漢疆域。故稱。宋范仲淹《答趙元昊書》:“太宗皇帝,聖文神武,表正萬邦,吳越納疆,井晉就縛。”

【井圃】園圃。唐孟郊《立德新居》詩之一:“陽崖洩春意,井圃留冬蕪。”

【井乘】古代按甸(六十四井)為單位來攤派軍賦(包括車馬、兵甲、人員)的制度。《左傳·成公元年》“作丘甲”孔穎達疏引《司馬法》曰:“甸,六十四井,出長轂一乘,馬四匹,牛十二頭,甲士三人,步卒七十二人,戈楯具,謂之乘馬。”梁啟超《變法通議》:“井乘之法,變為府兵,府兵變為彍騎,彍騎變為禁軍。”參閱《漢書·刑法志》、藍永蔚《春秋時期的步兵》二。

【井徑】田間小路。《文選·鮑照<蕪城賦>;》:“邊風起兮城上寒,井徑滅兮丘隴殘。”李善註:“《周禮》曰:‘九夫為井。’又曰:‘夫間有遂,遂上有徑。’”李周翰註:“屋三為井。徑,道也。言人屋室遷毀,行道荒蕪而丘隴亦已摧殘。”唐杜甫《重題》詩:“江雨銘旌濕,湖風井徑秋。”《紅樓夢》第三八回:“泉溉泥封勤護惜,好和井徑絕塵埃。”

【井脈】亦作“井脈”。

指地下水脈。唐方干《書吳道隱林亭》詩:“橘枝亞路黃苞重,井脈牽湖碧甃深。”《宋史·鄭文寶傳》:“城中舊乏井脈。”

【井眢】謂井水乾涸。唐皮日休《上真觀》詩:“罅處似天裂,朽中如井眢。”

【井畝】即井田。唐李靖《問對》上:“周之始興,則太公實繕其法,始於岐都,以建井畝,戎車三百輛,虎賁三千人,以立軍制。”

【井捽】謂各抱門戶之見而互相排斥、抵扞。語本《莊子·列禦寇》:“齊人之井飲者相捽也。”成玄英疏:“夫土下有泉,人各有性,天也;穿之成井,學以成術者,人也。嗟乎!世人迷妄之甚,徒知穿學之末事,不悟泉性之自然……齊人穿鑿得井,行李汲而飲之,井主護水,捽頭而休,庄生聞之,故引為喻。”清章學誠《文史通義·朱陸》:“其初意未必遂然,其言足以懾一世之通人達士而從其井捽者,氣所盪也。”

【井魚】井裡的魚。比喻見識狹隘的人。《淮南子·原道訓》:“夫井魚不可與語大,拘於隘也。”北魏酈道元《水經注·贛水》:“聊記奇聞,以廣井魚之聽矣。”《藝文類聚》卷七六引南朝梁張綰《龍樓寺碑》:“蓋聞井魚之不識巨海,夏蟲之不見冬水,故知局於泥甃者,未測滄溟之浩汗、篤於一時者,寧信寒暑之推移。”參見“井蛙”。

【井渠】地下水道。《史記·河渠書》:“於是為發卒萬餘人穿渠,自徵引洛水至商顏下。岸善崩,乃鑿井,深者四十餘丈。往往為井,井下相通行水。水穨以絕商顏,東至山嶺十餘里閑。井渠之生自此始。”王國維《西域井渠考》:“西域本無此法,及漢通西域,以塞外乏水,且沙土善崩,故以井渠法施之塞下。”

【井宿】星官名。二十八宿中朱鳥七宿的第一宿,也稱“東井”、“鶉首”。有星八顆,屬雙子座。《元史·天文志一》:“太陰犯井宿。”參見“二十八宿”、“井”。

【井閈】里門,鄉里。明鄭若庸《玉玦記·改名》:“身依井閈,跡類天涯。”參見“里閈”。

【井堙】謂堵塞水井。《左傳·襄公二十五年》:“陳侯會楚子伐鄭,當陳隧者,井堙木刊,鄭人怨之。”杜預註:“堙,塞也。”

【井場】鑽井採油的工作場地。李季《周總理啊大慶兒女想念你》詩:“採油工奮戰在井場上,家屬隊趕車送糞扯響鞭。”《工人歌謠選·站在高山上》:“站在高山往下望,井場流水翻黑浪,不是水,原是原油出閘展翅飛。”

【井落】村落。宋張耒《冬日雜興》詩之五:“南壁蒼崖壯,窮冬井落閑。”《明史·倪岳傳》:“道路愁怨,井落空虛。”

【井落在吊桶里】比喻事情反常。元楊顯之《酷寒亭》第一折:“他打我倒罷了。他說我是吊桶,他是井,則有吊桶落在井裡。鄭嵩!你若犯下事,可是我當直,我一下起你一層皮,那時井可落在我吊桶里。”《水滸傳》第二一回:“婆惜道:‘好呀!我只道“吊桶落在井裡”,原來也有“井落在吊桶里”。’”

【井槨】即槨。因其形方中空似井,故稱。《儀禮·士喪禮》:“既井槨,主人西面拜工。”胡培翚正義:“《檀弓》‘既殯十日而布材’是豫取其木而乾之。此雲井槨,則是已成,二者先後不同。蓋槨周於棺,其形方,又空其中,以俟下棺,有似於井,故云井槨。井之,則槨已成,將來施之竁中。”

【井蛙】亦作“井鼃”。

井底之蛙。比喻見聞狹隘,目光短淺的人。《莊子·秋水》:“井鼃不可以語於海者,拘於虛也。”鼃,“蛙”的古字。虛,所居之處。宋蘇軾《辨道歌》:“吾恨爾見有所遮,海波或至驚井蛙。”郭沫若《屈原》第二幕:“唉,那是客臣的井蛙之見嘍,所謂‘情人眼裡出西施’啦。”

【井稅】田稅。《魏書·李世安傳》:“井稅之興,其來日久。”唐錢起《觀村人牧山田》詩:“貧民乏井稅,塉土皆墾鑿。”宋陸遊《即事》詩之五:“井稅無餘負,川原已飽犁。”

【井然】整齊、有條理貌。明沈榜《宛署雜記·馬政》:“方策井然,皆非有司所得言也。”清王士禛《池北偶談·談藝七·鄧燿》:“毫芒彪炳,八分精勁,行伍井然。”魯迅《中國小說史略》第二二篇:“《聊齋志異》雖亦如當時同類之書,不外記神仙狐鬼精魅故事,然描寫委曲,敘次井然。”

【井然有序】謂整齊不亂,次序分明。《金史·禮志一》:“珠貫棋布,井然有序。”魏巍《東方》第五部第三章:“整個公路上的車隊顯得井然有序。”

【井然有條】猶言井井有條。宋周密《癸辛雜識後集·修史法》:“凡本年之事有所聞必歸此匣,分月日先後次第之,井然有條,真可為法也。”明張居正《答楚按院陳燕野》:“承示賦役提網冊,已周覽一過,井然有條,大抵財用經費,惟條貫精詳,出納明覈。”陶行知《育才兩周歲之前夜》:“我們的校容要井然有條,秩然有序。”

【井廁】廁所。南朝梁宗懍《荊楚歲時記》:“正月末日夜,蘆苣火照井廁中,則百鬼走。”

【井遂】亦作“井隧”。

周制九夫為井;五縣為遂。井、遂為不同的土地區劃,因用以代稱田地。《宋書·后廢帝紀》:“井遂有辨,閭伍無雜。”《宋史·陶弼傳》:“井隧蕩然,人不樂其生。”

【井渫】謂井已浚治。比喻潔身自持。晉陸機《與趙王倫箋薦戴淵》:“﹝戴淵﹞砥節立行,有井渫之潔。”《宋書·劉義慶傳》:“處士南郡師覺,才學明敏,操介清修,業均井渫,志固冰霜。”參見“井渫不食”。

【井渫不食】亦作“井渫莫食”。

謂井雖浚治,潔凈清澈,但不被飲用。比喻潔身自持,而不為人所知。語出《易·井》:“井渫不食,為我心惻。”王弼註:“渫,不停污之謂也。”孔穎達疏:“井渫而不見食,猶人脩已全潔而不見用。”漢王粲《登樓賦》:“懼匏瓜之徒懸兮,畏井渫之莫食。”宋陳亮《與呂伯恭正字書》之三:“何不警其越俎代庖之罪,而乃疑其心測井渫不食乎?”清錢謙益《第三問》:“屈子者,得《詩》之真者也。當懷王之時,井渫不食,不知其主之不悟,而憂思彷徨,眷顧宗國。”

【井渫莫食】見“井渫不食”。

【井湄】亦作“井眉”。

井口的邊沿。語本漢楊雄《酒箴》:“子猶瓶矣。觀瓶之居,居井之湄,處高臨深,動常近危。”《漢書·遊俠傳·陳遵》引作“眉”。顏師古註:“眉,井邊地,若人目上之有眉。”宋晁補之《同魯直和普安院壁上蘇公詩》:“散篆縈簾額,留雲暗井眉。”金李俊民《醉黎賦》:“井眉之瓶,不以近危而不居。”

【井絡】1.井宿區域。晉左思《蜀都賦》:“岷山之精,上為井絡。”劉逵註:“《河圖括地象》曰:‘岷山之地,上為井絡,帝以會昌,神以建福,上為天井’,言岷山之地,上為東井維絡;岷山之精,上為天之井星也。”唐孫樵《刻武侯碑陰》:“是井絡之野,與武侯存亡俱矣。”惜秋《維新夢·授職》:“回望天彭井絡,彗星作作芒寒。”2.井宿的分野。專指岷山。唐李商隱《井絡》詩:“井絡天彭一掌中,漫誇天設劍為峰。”張索《擬李義山<;井絡>;》詩:“井絡天彭地勢雄,極天雲霧起鴻蒙。”3.泛指蜀地。《宋書·袁豹傳》:“清江源於灠觴,澄氛祲於於井絡。”宋陸遊《晚登子城》詩:“老吳將軍獨護蜀,坐使井絡無欃搶。”4.猶言井裡、街道。明李東陽《送王公濟歸武昌歌》:“武昌何雄哉?高藩巨鎮天為開。英雄割據三千年,聖代乾坤盡陶冶。翚飛井絡周沓乎其間,不獨帆檣往來者。”

【井干】亦作“井榦”。

1.井上圍欄。《莊子·秋水》:“出跳梁乎井干之上,入休乎缺甃之崖。”成玄英疏:“干,井欄也。”宋沈括《夢溪筆談·權智》:“歲久,井榦摧敗。”明何景明《七述》:“上通中霤,下旋井干。”2.指構木所成的高架。南朝宋鮑照《蕪城賦》:“版築雉堞之殷,井干烽櫓之勤。”祝廉先《<;文選>;六臣注訂譌》:“凡營造樓台,必築累萬木,轉相交入,如井干。”3.見“井干樓”。4.泛指樓台。《文選·謝朓<;同謝咨議詠銅雀台>;詩》:“繐帷飄井干,罇酒若平生。”李善註:“井干,台之通稱。”唐上官儀《故北平公輓歌》:“寂寂琴台晚,秋陰入井幹。”明何景明《銅雀妓》詩:“井干日已摧,繐帷寧復施。”

【井干樓】樓台名。在建章宮北,漢武帝時建。亦名“井乾颱”。《史記·孝武本紀》:“乃立神明台、井干樓,度五十餘丈,輦道相屬焉。”司馬貞索隱:“《關中記》‘宮北有井乾颱,高五十丈,積木為樓。’言築累萬木,轉相交架,如井干。”亦省稱“井干”。《文選·班固<;西都賦>;》:“攀井干而未半,目眴轉而意迷。”李善註:“《漢書》曰:武帝作井干樓,高五十丈,輦道相屬焉。”唐陶舉《花萼樓賦》:“秦皇祈年之觀,漢武井干之樓,在縱驕而彼得,豈興奇而我儔。”

【井肆】井市。《新唐書·朱朴傳》:“廣明巨盜陷覆宮闕,局署帑藏,里閈井肆,所存十二。”

【井甃】1.修井。《易·井》:“井甃無咎。”孔穎達疏引《子夏傳》:“甃,亦治也。以塼壘井,修井之壞,謂之為甃。”唐李商隱《井泥四十韻》:“他日井甃畢,用土益作堤。”清曹寅《使院種竹》詩:“井甃既加甓,小徑通軒前。”2.井壁。南朝梁沈約《郊居賦》:“決渟洿之汀濙,塞井甃之淪坳。”

【井鈿】指以金銀珠玉貝等鑲嵌的井上圍欄。唐聚斂之臣王鉷奢侈無度,第宅不計其數,且“以寶鈿為井干,引泉激霤,號‘自雨亭’。”事見《新唐書·王鉷傳》。清趙翼《感事》詩之三:“窖金已錮藏舟壑,井鈿兼裝激溜池。”

【井台】1.井欄。老舍《駱駝祥子》十八:“每一個井台都成了他們的救星,不管剛拉了幾步,見井就奔過去。”孫犁《村歌》上篇十三:“人們在井台上說著笑著,換班澆著。”2.即冰井台,三國魏曹操所築,故址在今河南省漳縣西南。唐賈島《寄李輈侍郎》詩:“井台憐操(曹操)築,漳岸想丕(曹丕)疏。”

【井榦】見“井干”。

【井管拘墟】比喻淺陋、片面的見識。清李慈銘《越縵堂讀書記·尚書集注音疏》:“鉅儒著述,皆有本原,不得以井管拘墟,輕相訾議也。”

【井養】1.謂井水供養於人,源源不盡。《易·井》:“井養而不窮也。”孔穎達疏:“嘆美井德,愈汲愈生,給養於人,無有窮已也。”2.比喻受到別人的好處、恩惠。《藝文類聚》卷五八引南朝梁元帝《答劉縮求述制旨義書》:“叩而必應,已謝懸鍾;汲而無竭,復乖井養。”

【井鹵】謂井水味咸。唐樊宗師《絳守居園池記》:“病井鹵生物瘠。”趙仁舉註:“憂井水咸,生物不豐茂。”

【井閭】1.市井,里巷。唐樊宗師《絳守居園池記》:“近樓台井閭點畫察。”趙仁舉註:“近則樓台井邑點畫之間皆可察見。”2.村落。《唐書·杜牧傳》:“井閭阡陌,倉廩財賦,果自治乎?”《宋史·薛向傳》:“吏持斧四齣伐木,無問井閭丘隴,民不敢訴。”清王士禛《香祖筆記》卷十二:“嘗登所謂北渚之址,則羣峰屹然,列於祠上,城郭井閭,皆在其下。”3.故里;鄰里。宋梅堯臣《上馬和公議》詩:“井閭已是經時隔,親舊全如遠別來。”清鈕琇《觚賸續編·總戎佳論》:“向者捐親戚,背井閭,藐是一身,遠遊萬里。”《清史稿·禮志三》:“民間報賽,亦借蜡祭聯歡井閭。”

【井隧】見“井遂”。

【井磑】猶言井臼。磑,磨。宋蘇軾《龜山辯才師》詩:“何當來世結香火,永與名山供井磑。”《剪燈餘話·至正妓人行》:“親操井磑應門戶。”

【井賦】古代行井田而納貢賦,因用以稱田賦。語本《周禮·地官·小司徒》“九夫為井……以任地事,而令其貢賦”。南朝宋鮑照《擬古》詩之六:“歲暮井賦訖,程課相追尋。”唐陸贄《馬燧渾瑊副元帥招討河中制》:“授以師保之任,疇其井賦之養。”宋歐陽修《除皇弟允初加食邑食實封余如故制》:“節旄並建,井賦兼增。”

【井噴】地下水、天然氣、原油等受地層壓力突然夾帶著泥沙,從井口噴出的現象。劉白羽《石油英雄之歌》二:“隊長頭一個衝上去,淋得滿頭滿身是油,制服了井噴。”

【井儀】古代射禮的五種射法之一。《周禮·地官·保氏》“五射”鄭玄注引漢鄭眾曰:“五射:白矢、參連、剡注、襄尺、井儀也。”賈公彥疏:“井儀者,四矢貫侯,如井之容儀也。”侯,箭靶。

【井樹】井與樹蔭,借指飲食休息之所。《周禮·秋官·野廬氏》:“宿息井樹。”鄭玄註:“井共飲食,樹為蕃蔽。”唐獨孤及《撫州城南客館新亭記》:“無脩除之備,無井樹之設。”

【井蟇】即井蛙。

【井鮒】1.生活在井中的鮒魚。喻見識淺陋。語本《易·井》:“井谷射鮒。”唐駱賓王《答員半千書》:“夫鯤之為魚也,潛碧波,泳滄流,沉腮於渤海之中,掉尾乎風濤之下,而濠魚井鮒自以為可得而齊焉。”唐歐陽詹《刖卞和述》:“昔宋玉以蕃禽井鮒不測靈鳳長鯨,信哉。”2.喻身處困境。唐白居易《孟夏思渭村舊居寄舍弟》詩:“井鮒思返泉,籠鶯悔出谷。”

【井闌】1.古代登高攻城的器具。《三國志·魏志·明帝紀》“曹真遣將軍費曜等拒之”裴松之注引《魏略》:“亮(諸葛亮)乃更為井闌百尺以射城中。”2.同“井欄”。唐薛奇童《怨詩》之一:“楊葉垂陰砌,梨花入井闌。”唐白居易《渭村退居詩》:“井闌排菡萏,檐瓦鬭鴛鴦。”唐李賀《惱公》詩:“井檻淋清漆,門鋪綴白銅。”

【井檻】即井欄。

【井鼃】見“井蛙”。

【井廬】1.古代井田制,八家共一井,因用以指井田和房舍。《通典·食貨四》:“因井廬以定賦稅。”2.泛指鄰里;鄉里。南朝宋鮑照《皇孫誕育上表》:“台禁稱祉,井廬相賀。”錢振倫註:“《左傳》:‘廬井有伍’。”清惲敬《新喻東門漕倉記》:“鄰長、里宰、酇長、鄙師,即同井廬以行相推擇者,故下之俗易達於上,上之風易究於下。”

【井旟】畫有井星圖案的軍旗。《後漢書·郎顗傳》:“宜以五月丙午,遣太尉服干戚,建井旟。”李賢註:“井,南方火宿也。鳥隼曰旟也。以火勝金,故畫井星之文於旟而建之也。”

【井疆】井邑的疆界。《書·畢命》:“弗率訓典,殊厥井疆,俾克畏慕。”孔傳:“其不循教道之常,則殊其井居田界,使能畏為惡之禍,慕為善之福。”唐儲光羲《晚次東亭獻鄭州宋史君文》詩:“道喪古兵賦,時來開井疆。”清魏源《默觚下·治篇一》:“歷山川但壯遊覽而不考其形勢,閱井疆但觀市肆而不察其風俗。”

【井欄】水井的圍欄。《晉書·四夷傳·林邑國》:“女嫁之時,著迦盤衣,橫幅合縫如井欄,首戴寶花。”《西遊記》第五三回:“那道人伏在井欄上,被大聖喝了一聲。”郭沫若《南冠草》第四幕:“﹝夏完淳﹞盥漱已畢,走出井欄。”

【井灶】亦作“井灶”。

1.井與灶。亦借指家園、故居。《穀梁傳·宣公十五年》:“古者公田為居,井灶蔥韭盡取焉。”晉陶潛《歸園田居》詩之四:“井灶有遺處,桑竹殘朽株。”唐杜甫《詠懷》詩之二:“井灶任塵埃,舟航煩數具。”郭沫若《訪日雜詠·吊千代松原》:“八年烽燧生靈苦,兩彈鈿環井灶空。”2.四川、雲南等地煎制井鹽的工場。《清史稿·食貨志一》:“鹽場井灶,另編排甲。”

【井鹽】食鹽的一種。從鹽井汲取鹽滷,設灶煎制而成。《史記·貨殖列傳》“猗頓用盬鹽起”唐張守節正義:“鹽州和烏池,猶出三色鹽,有井鹽、畦鹽、花鹽。”宋陸遊《老學庵筆記》卷五:“蜀食井鹽,如仙井大寧猶是大穴,若榮州則井絕小,僅容一竹筒,真海眼也。”范文瀾蔡美彪等《中國通史》第四編第一章第二節:“成都和梓、利、夔州,鑿井取鹵,煎煮,稱煮井,鹽叫井鹽。”

井1[jǐnɡㄐㄧㄥˇ]英語:well

[《廣韻》子郢切,上靜,精。]

井

1.水井。《易·井》:“改邑不改井。”孔穎達疏:“古者穿地取水,以瓶引汲,謂之為井。”前蜀毛文錫《贊成功》詞:“昨夜微雨,飄灑庭中,忽聞聲滴井邊桐。”明文震亨《長物志·鑿井》:“鑿井須於竹樹之下,深見泉脈,上置轆轤引汲,不則蓋一小亭覆之。”孫犁《白洋淀紀事·紀念》:“我也看見了園子中間那一眼小甜水井,轆轆架就在那裡放著,轆轆繩還在井口上搖擺。”

2.形似水井的東西。如:天井、礦井、鹽井、枯井,藻井等。

3.指污水池。一說通“庰”。詳“哦媽嘎”。

4.指古代作戰時,為防穴攻而鑿的地穴。《通典·兵五》:“地聽:於城內八方穿井,各深二丈,以新甖用薄皮裹口如鼓,使聰耳者於井中,托甖而聽,則去城五百步內,悉知之。”

5.指泉水。《呂氏春秋·本味》:“水之美者,三危之露,崑崙之井。”高誘註:“井,泉。”

6.指古代王侯的墓穴。唐杜甫《蘇端薛復筵簡薛華醉歌》:“忽憶雨時秋井塌,古人白骨生青苔,如何不飲令人哀。”仇兆鰲注引張綖曰:“井是貴者之墓,猶今言金井也,楚人皆謂楚王墳為井上。”唐韓愈《記宜城驛》:“驛東北有井,傳是昭王(楚昭王)井。”

7.井田。《周禮·考工記·匠人》:“九夫為井,井間廣四尺。”鄭玄註:“此畿內采地之制。九夫為井,井者,方一里,九夫所治之田也。”《孟子·滕文公上》:“方里而井,井九百畝,其中為公田。”趙岐註:“方一里者,九百畝之地也,為一井;八家各私得百畝,同養其公田之苗稼。”漢荀悅《漢紀·文帝紀下》:“古者建步立畆,六尺為步,步百為畆,畆百為夫,夫三為屋,屋三為井,井方一里,是為九夫,八家共之。”參見“井田”。

8.設置或劃分井田。《左傳·襄公二十五年》:“牧隰皋,井衍沃,量入修賦。”宋王安石《明州慈溪縣學記》:“古者,井天下之田。”明王廷相《慎言·保傅》:“田不可井者三……必言可井者,迂儒之慕古也。”參見“井牧”。

9.相傳古制八家為井。引申為人口聚居地;鄉里;家宅。唐陳子昂《謝賜冬衣表》:“三軍葉慶,萬井相歡。”宋杜旟《摸魚兒·湖上》詞:“中都內,羅綺千街萬井。”參見“井裡”。

10.比喻法度;條理。《廣雅·釋詁》:“井,灋也。”王念孫疏證:“《越絕書·記地傳》云:‘井者,法也。’井訓為法,故作事有法謂之井井。《荀子·儒效篇》:‘井井兮其有理’,是也。”《初學記》卷七引漢應劭《風俗通》:“井者,法也,節也,言法制居人,令節其飲食,無窮竭也。”參見“井井”、“井然”。

11.“阱”的古字。《易·井》:“舊井無禽。”王引之《經義述聞·周易上》:“井當讀為阱。”高亨註:“‘舊井’之井,謂捕嘼之陷阱,陷阱它書多作陷阱,古無阱字,只作井。”

12.量詞。宋范成大《吳船錄》卷上:“有溫泉二十餘井。“

13.象聲詞。見“井井”。

14.《易》卦名。六十四卦之一,巽下坎上。《易·井》:“象曰:木上有水,井。”孔穎達疏:“井之為義,汲養而不窮。”宋王安石《九卦論》:“君子之學,至乎井、巽而大備。”

15.井宿。《史記·天官書》:“德成衡,觀成潢,傷成鉞,禍成井,誅成質。”張守節正義引晉灼曰:“東井主水事,火入一星居其旁,天子且以火敗,故曰禍也。”參見“井宿”。

16.經穴名。五腧穴(井、滎、俞、經、合)之一,是十二經脈起源之處。全身十二經各有一個井穴,即少商(肺)、商陽(大腸)、厲兌(胃)、隱白(脾)、少沖(心)、少澤(小腸)、至陰(膀胱)、湧泉(腎)、中沖(心包)、關沖(三焦)、竅陰(膽)、大敦(肝)。臨床常用於急救。《靈樞經·九針十二原》:“經脈十二,絡脈十五,凡二十七氣,以上下,所出為井,所溜為滎,所注為腧,所行為經,所入為合,二十七氣所行,皆在五腧也。”

17.古國名。通邢,即為古邢國,在今河北省邢台市郭沫若《中國古代社會研究》第四篇四:“所謂‘井家’‘井長’‘井人’之井乃國名,卜辭有井方,殷彝《乙亥父丁鼎》有‘隹王正井方’,入周則有《井人鍾》……是可知井乃殷代以來之古國,入後為周人所滅。”

18.姓。漢代有井丹,見《後漢書》。

19.可以傾吐秘密的朋友。開心的和不開心的,都可以安心的告訴井哦。

20.橫豎都二,用來形容某一個人很二。

康熙字典

【子集上】【二字部】井·康熙筆畫:4 ·部外筆畫:2

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》子郢切,精上聲。穴地出水曰井。《釋名》井,淸也。《廣雅》深也。易有井卦。《世本》伯益作井。《汲冡周書》黃帝作井。《孟子》掘井九仞,而不及泉。

又《廣韻》田九百畝曰井,象九區之形。《孟子》方里而井,井九百畝。

又市井。《玉篇》穿地取水,伯益造之,因井為市也。《師古曰》市,交易之處,井,共汲之所,因井成市,故名。

又南方宿名。《史記·天官書》南宮朱鳥東井為水事。《注》東井八星,主水衡也。

又井井,經畫端整貌。《荀子·儒效篇》井井兮其有條理也。

又往來連屬貌。《易·井卦》往來井井。

又姓。漢有井丹。

又藻井。《風俗通》堂殿上作藻井,以象東井,藻以厭火。

又綺井。《左思·魏都賦》綺井列疏以懸蒂。《注》屋板為井形,飾以丹靑,如綺也。

又古文井與通用。《左傳》有井伯,卽郉伯。 《說文》本作丼。

姜子牙建立了齊國,而姜子牙的後代中,又有人到虞國去當了大官,又被虞國的國君封為井邑的首領,又被封為伯爵,於是被人們稱為井伯。井伯的子孫有的姓井,井伯又有個後代叫井奚,後來到秦國去當了大官,被秦穆公封為百里邑的首領,人稱百里奚。百里奚的後代也封地為姓,世代姓百里,所以井姓和百里姓的老祖宗是一個。

爭2。