共找到2條詞條名為枯山水的結果 展開

- 日本園林景觀

- 劉大任所著故事小說集

枯山水

日本園林景觀

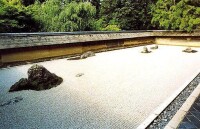

枯山水,一般是指由細沙碎石鋪地,再加上一些疊放有致的石組所構成的縮微式園林景觀,偶爾也包含苔蘚、草坪或其他自然元素。枯山水並沒有水景,其中的“水”通常由砂石表現,而“山”通常用石塊表現。有時也會在沙子的表面畫上紋路來表現水的流動。枯山水字面上的意思為“乾枯的景觀”或“乾枯的山與水”,通常出現在室町時代、桃山時代以及江戶時代的庭園中。

枯山水常被認為是日本僧侶用於冥想的輔助工具,所以幾乎不使用開花植物,這些靜止不變的元素被認為具有使人寧靜的效果。

關於枯山水的起源,學界有兩種觀點:

說法一:受中國水墨畫和禪宗文化影響

對日本枯山水庭園文化形成根源的探究,最早可追溯至中國。公元545年,中國佛教與中國傳統文化由日本派出的遣隋使和遣唐使傳入日本,使禪宗思想在日本得到了迅速的發展。同時,濃墨枯筆的中國山水畫在日本給枯山水的形成以極大的影響,因此大量以修習禪定為主的庭園在日本興建。

說法二:原型來自日本遠古時代,后受政治、禪宗、宋代山水畫、盆景等因素影響逐漸發展演變。

日本《造園用語辭典》將枯山水定義為:“日本特有的庭園樣式之一,在平庭內以置石為主喻山,以白砂喻水。”經文獻典籍查閱可知,13世紀興起的禪宗在特殊時代背景下賦予枯山水濃郁的禪意色彩,並作為禪師參禪的重要工具一直沿用。

龍安寺枯山水

同心波紋可喻雨水濺落池中或魚兒出水。看似白砂、綠苔、褐石,但三者均非純色,從此物的色系深淺變化中可找到與彼物的交相調諧之處。砂石的細小與主石的粗獷、植物的“軟”與石的“硬”、卧石與立石的不同形態等,又往往於對比中顯其呼應。因其屬眺望園,故除耙制細石之人以外,無人可以邁進此園。而各方遊客則會坐在庭園邊的深色走廊上——有時會滯留數小時,以在砂、石的形式之外思索龍安寺佈道者的深刻涵義。

你可以將這樣一個庭園理解為河流中的岩石,或傳說中的神秘小島,但若僅從美學角度考慮亦堪稱絕作;它對組群、平衡、運動和韻律等充分權衡,其總體布局相對協調,以至於稍微移動某一塊石便會破壞該庭園的整體效果。

由古岳禪師在16世紀設計的大德寺大仙院的方丈東北庭,通過巧妙地運用尺度和透視感,用岩石和沙礫營造出一條“河道”。這裡的主石,或直立如屏風,或交錯如門扇,或層疊如台階,其理石技藝精湛,當觀者遠眺時,分明能感覺到“水”在高聳的峭壁間流淌,在低淺的橋下奔流。

![枯山水[日本園林景觀樣式]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/4/m648863379fc3c5f90e6407e4aa68c4c0.jpg)

枯山水[日本園林景觀樣式]

禪宗庭院內,樹木、岩石、天空、土地等常常是寥寥數筆即蘊涵著極深寓意,在修行者眼裡它們就是海洋、山脈、島嶼、瀑布,一沙一世界,這樣的園林無異於一種精神園林。後來,這種園林發展臻於極致——喬灌木、小橋、島嶼甚至園林不可缺少的水體等造園慣用要素均被一一剔除,僅留下岩石、耙制的沙礫和自發生長與蔭蔽處的一塊塊苔地,這便是典型的、流行至今的日本枯山水庭園的主要構成要素。而這種枯山水庭園對人精神的震撼力也是驚人的。

庭園與建築的聯繫極為密切,兩者在空間上互相滲透、延伸,小面積的庭園內容極簡約。以沙代水,以石代山,往往是一組或者若干組石景,白沙或者綠苔鋪地,配置少量的喬灌木,此外別無他物,人不能進入庭院,只可以從旁觀賞猶如大型盆景,即後期的枯山水,石景的平面布局大體上按照直線與三角形相綜合的規律。立體構成則以三石一組為基本單元。無論石景的總體或者局部的石組.,都具有明確的主客之勢、韻律之感的構圖美。而這些構圖美同時也表現了宗教的種種象徵寓意。譬如:達摩石為達摩面壁的象徵。佛盆石寓意佛說法的故事。橋石則寓意於心往彼岸世界的接引橋等等。

元素:細細耙制的細沙,石組、石燈籠、常綠樹、苔蘚等靜止不變的元素。

景石分作九個山頭來象徵須彌山:佛教的宇宙觀倡導天動說,據說須彌山被視為世界中心的高山,按風輪、水輪、金輪的順序疊為三層。相傳它是一座了不起的聖山,可以保佑萬物的平安。

日語中有“凈火”一詞,是指神前凈火,意味著用火去凈化萬物。每當人們在保留火種時就愈感到火具有的神奇魅力。人們不願讓這神聖的火種熄滅,就用籠去罩住它。石燈籠罩住的聖火一般被置放在寺廟內,它後來演化為日本園林景觀中的重要元素。它預示著光明和希望,會給人帶來好運。

由六尊矮石按龜首、龜足、龜尾的形式組成龜島六景石(一鶴首石、兩鶴羽石、兩鶴足石、一鶴尾石)組成一個抽象鶴島。據說,中國戰國時代的帝王、霸王和武將都期望自己能成為仙人——能像仙鶴一樣自由飛翔,像海龜一樣潛入海底,並且還會長生不老。後來,這些願望就作為象徵寄托在龜鶴身上,以龜島為例的虛幻想像以及對它的憧憬,成為一種蓬萊神話傳入日本。

原為佛教意義上的建築。在古代印度,用石頭壘砌成塔狀以供奉佛舍利,以求平安。受佛教文化影響,日本也建造了許多石塔作為供奉。江戶時代以後,石塔便被作為古色古香的藝術品引入園林。石塔不僅美觀,而且有鎮宅一方之暗喻,還有驅災避邪保佑平安的寓意。