共找到14條詞條名為花橋鎮的結果 展開

花橋鎮

浙江省三門縣花橋鎮

花橋鎮地處三門縣港南中心地帶,離浙江三門縣城海潤街道24公里。境內兼得山海之利,交通便捷,風景秀麗。全鎮總面積88.8平方公里,其中耕地面積14306畝、水田面積10237畝、海塘面積8500畝、灘塗面積10100畝、山林面積106116畝,森林覆蓋率為68.5%,人口3.5萬人,共有34個行政村。鎮區有上宅街、城門街、新星街、繁榮街、花橋街、三角店街、城關路、曹南路、帽尖山路、后塘路、下溪巷、牌坊巷、下園巷、酒坊巷、東宅巷、沿江巷、育英巷17條。

花橋古稱西岑,宋代改名城門,元代至治二年(1322),李熙孟因感村民涉水之苦,捐資建橋,聘安州陳伯通和六和塔僧惠衍設計建靠石橋。橋欄雕亥珍禽瑞獸、奇花異草等圖案,刻工精細,造型優美,故名“花橋”,村亦以橋名。清同治四年(1865)花橋為臨海縣縣丞署駐地,七年(1868)設花橋污千總署。清代屬臨海縣承恩鄉城門庄、關頭庄,民國時期分屬城關鄉、雙溪鄉。1949年解放后建立城關鄉,為花橋區駐地。1961年,改為花橋公社,1984年改社為鄉,1985年改為區屬建制鎮。屬小雄區。花橋鎮屬丘陵地區,地勢四周高,是間低,帽類山海拔198.77米。花橋溪自西南向東北方向流經關頭鄉入浦壩港出海。糧食生產以水稻為主,麥類、薯類為次。果木以柑桔為主。鎮辦企業有草編織品、磚瓦、五金等。每逢農曆一、六為大市,四、九為小市。學校有花橋小學和花橋中學。2007年,全鎮工農業總產值15348萬元,財政總收入189.9萬元,農民人均純收入4234元,是全省211個欠發達鄉鎮之一。近年來,鎮黨委、政府以新農村建設為主抓手,統籌城鄉發展,全鎮基本實現了道路交通網路化、街道建設井字化、城鄉環衛一體化、群眾生活信息化。下嶴方村為全縣新民居建設試點村,嶺南村被評為“市級生態村”,柵下村被評為“省級全面小康建設示範村”、“省級文明村”和“台州市十大魅力村莊”之一。

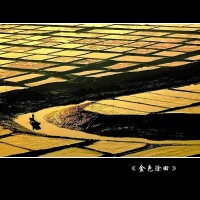

金色塗田

農業經濟加速發展。農業結構不斷優化。五年來,堅持以市場為導向,全鎮形成了萬畝灘塗蟶苗育養基地、八千畝標準圍塘海水養殖基地、萬畝柑桔基地、四千畝無公害蔬菜種植基地、兩千畝特色經濟林基地等五大高效農業基地。依託高山生態資源優勢,打造高山生態水果基地,啟動了銀山村500畝東魁楊梅基地、八嶺頭村500畝翠冠梨基地、王申坦村500畝玉露蜜桃基地建設。農業產業化水平進一步提高。五年來,堅持內抓開發和外拓市場有機相結合,逐步形成了“市場—合作社—基地—農戶”的產業化模式,新發展專業合作社63家,台州三港海水養殖合作社被評為浙江省示範性合作社,三門豐源畜禽專業合作社等5家合作社被評為市級示範性合作社,引進輝騰肉鴿專業合作社養殖規模達到1萬對肉鴿。花橋鎮被評為市級青蟹特色產業強鎮,吳都村被評為市級青蟹特色產業強村,柵下村被評為市級蟶苗特色產業強村,下嶴方村被評為市級縊蟶特色產業強村。農產品品牌化戰略顯現成效。五年來,堅持扶持特色農產品發展,提高農產品競爭力。打響了“三港縊蟶”、“花橋蜜桔”等品牌知名度,“三港”牌縊蟶、血蛤被評為台州市名牌產品,“三港”牌縊蟶先後榮獲浙江省漁業博覽會金獎和浙江省農業博覽會金獎。農業基礎設施日益完善。五年來,堅持以項目帶動基礎設施建設,極大地改善了農業生產條件。共投入資金400萬元,完成6個村山塘水庫除險加固工程、4座閘門修理、7公里河道疏浚、10條機耕道路建設、400畝老塘改造;完成投資600多萬元的吳都片低產田改造工程;完成投資200多萬元的紅旗塘、下欄塘養殖基地道路硬化;建成北嶴塘二十年一遇高標準海塘壩;啟動銀山、王申坦等村540多畝低山緩坡改造工作;啟動關頭塘河道疏浚工程。鎮外經濟漸成規模。五年來,堅持實施“鎮外花橋”戰略,著力破解資源瓶頸,成效顯著。目前,花橋在江蘇、山東等地從事水產養殖人員達1000多人,承包面積5萬餘畝,年產值1.5億多元;在外從事大棚西瓜等果蔬種植人員達1000多人,承包面積達1.2萬畝,年產值7000萬元。

二三產業穩步發展。招商引資工作取得突破。引進金澤生態農業開發有限公司,投資3000萬元在上潘上嶴新建康泰生態養殖示範小區,現已進場施工,預計年內可投產。充分整合現有資源,引進縣內龍頭企業亞達科技有限公司租用藍河進出口公司閑置廠房開展生產,盤活企業閑置資產,帶動鎮域經濟發展;個私經濟快速發展。認真實施《花橋個私經濟發展五年規劃》,不斷膨脹個私經濟總量,五年來共增加個私企業205家。第三產業

明顯增強。堅持“商貿強鎮”戰略,新建成花橋集貿市場全面投入運營,商貿經濟日益繁榮。著力發展農家樂,新港南大酒店、紅旗農家樂、清雅園等特色品牌逐漸打響,清雅園農家樂被評為市級農家樂特色點,紅旗農家樂被評為縣級農家樂特色點。

花橋:經濟特色村漸成氣候“我們村家家戶戶養蟶苗。別看蟶苗小,對我們來說卻是寶,村民發家致富全靠它。”說起蟶苗基地,花橋鎮柵下村村民陳孟虎臉上樂開了花。這幾年,柵下村依託浦壩港腹地的有利位置,大力發展蟶苗育養業,並建成交易市場,去年全村蟶苗收入達到600多萬元,成為一個小有名氣的蟶苗養殖特色村。柵下村只是該鎮發展“一村一品”,培育經濟特色的一個縮影。據了解,近年來,該鎮以市場為導向,積極鼓勵各村結合自身資源優勢進行農業結構調整,目前,該鎮初步形成以柵下村的蟶苗、下嶴方村的外出養殖、吳都村的長毛兔養殖為主的特色產業發展道路,全鎮經濟特色產業村的發展格局基本形成。下嶴方、下洋毛村是有名的跨省養殖專業村。前幾年,兩村充分發揮“領路人”示範效應,“親帶鄰、鄰帶鄰”,形成一股外出養殖潮。目前兩村有85戶外出養殖戶在江蘇等地承包養殖塘,面積達到2萬餘畝,去年創收近2000萬元。而一直以柑桔為主要產業的上鄭、上旺村,在鎮政府的幫助下,緊緊抓住這一主導產業,成立專業合作社,推動柑桔產業往特色化方向發展,種植規模迅速擴大,從業人數大為增加。 “有特色才有競爭力,有競爭力才能有規模。我們將繼續加強特色產業村的培育,發揮當地農村的比較優勢,並把這種優勢轉化為市場競爭優勢,促進農民增收,農業增效。”該鎮相關負責人如是說。