甲寅派

甲寅派

甲寅派是1925年出現的封建復古主義的派別之一,以章士釗為代表。所辦《甲寅》周刊,宣傳封建思想和封建禮教,提倡文言文,反對新文化運動,為北洋軍閥的統治辯護。

章士釗的硯台

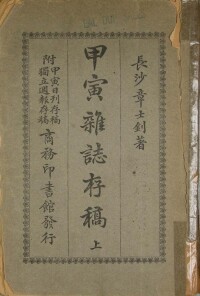

甲寅派得名於《甲寅》雜誌。《甲寅》周刊於1925年7月18日在北京創刊,1927年2月刊至45期停刊。甲寅派不是一個社團,而是一個圍繞著《甲寅》周刊的文化保守主義流派。甲寅派的核心是章士釗,除章以外,瞿宣穎等少數幾個人是該派略有影響的作者。

在《甲寅》周刊之前,章士釗曾於1914年在日本東京創辦了《甲寅》月刊。這個一共只出了十期便停刊的雜誌,文鋒犀利,思想激進,在當時有很大的影響,以至於有人將其稱為《新青年》之前端。

甲寅派

《甲寅》周刊上刊發了不少執政府的公文以及為軍閥政治張目的各類“時評”,這類文章是它的污點。如,在“五卅慘案”后,周刊上發表了許多“時評”,誣衊愛國運動是受人利用,“由公爭返為私爭”,支持軍閥政府的武裝鎮壓;在女師大事件及“三一八”慘案前後,周刊刊發了軍閥政府的許多文件,並評論說師生“越軌”;在反帝反封建的浪潮中,提出“讀書乃真救國”的口號;為了維護封建制度和封建道德,刊物還鼓吹所謂“讀經”,主張恢復科舉制。1925年《甲寅》在北京復刊后,成為章士釗等宣傳復古思想,反對白話文,為鎮壓進步學生運動製造輿論,維護反動軍閥統治,抨擊新文化運動的主要陣地。經魯迅為代表的新文化革命陣營的奮力批駁,甲寅派很快敗下陣。至此,白話與文言之爭以白話文的勝利而告終。

章士釗

認定了“新”生於“舊”,章士釗就引申出文學史即是一部模仿史的結論。章士釗說,“天下事之創者,惟天才能之”,再加之“前人既有獨得,後人自審無出於右,其揣摩乃不期然而然,由是而公美成,由是而文學有史”。(章士釗:《答適之》。)章士釗推出這樣的結論,不單是為了反對新文學倡導者“不事模仿”的主張,還否定了新文學存在的理由,否定了文學上變革和創新的意義。

新文化運動的倡導者,從根本處著眼,批判舊文學的載道傳統,要創立“人的文學”。甲寅派既然強調“新的不如舊的好”,就自然會推崇舊文學的載道功能。在《評新文學運動》中,章士釗強調道與文休戚與共,“所有良法美意,孕育於禮與文”。但章士釗並不以為道與文是平行的,他重複著傳統的詩教,強調文只有在道的統領下才能“百行醇而到樂出”。章士釗認為新文學“淫情濫緒”,讓文學失去溫柔敦厚的本性。章士釗不但逆時代潮流而行,重彈“文以載道”的老調,還要感慨“大道之憂,孰甚於是”。(章士釗:《評新文學運動》)

從“文化循環論”到“新不如舊”,再到“文學是模仿”,最後到“文以載道”,看起來章士釗的復古思想是嚴密而穩定的。但是章士釗的“夫子自道”卻揭露了其全部隱秘:“茲信念者,亦期於有而已,固不必持絕對之念,本邏輯之律,以繩其為善為惡,或衷於理與否也。”(章士釗:《再疏解輯義》,《甲寅》第17期。)徐志摩讀了這樣的話后,認真審視了章士釗的文學觀。徐志摩說先前從章士釗的思想里,“看了一個中國傳統精神的秉承者,牢牢的抱住幾條大綱,幾則經義”,“在他嚴刻的批評里新派覺悟了許多一向不曾省察到的虛陷與弱點”。但章士釗捧出“大道之憂,孰甚於是”“來作他文章的后鎮”,這便暴露出他是“沒有基本信仰的人”,他的“守舊”其實是“玩舊”,因為他“不是根基於傳統精神的貫徹,為的也只是實際的便利”。(徐志摩:《守舊與"玩"舊》,《中國新文學大系·文藝論爭集》,第227頁,上海良友圖書印刷公司1935年。)吳稚暉的《章士釗——陳獨秀——梁啟超》、《友喪》,胡適的《老章又反叛了!》也揭破了章士釗文學觀念中的實利核心。

語言是一切文學的源頭,一定的語言形式對應著一定的文學精神。甲寅派反對白話、維護文言,其根本出發點在於維護文言文所負載的精神傳統。章士釗說:“吾之國性群德,悉存文言,國苟不亡,理不可棄。”(章士釗:《評新文學運動》。)圍繞著這一出發點,甲寅派逐一批判了新文化運動所倡導的語言觀。

章士釗認為文言文有著白話文所無法比及的表意系統和應用基礎,“文言貫乎數千年,意無二致,人無不曉”,“二千年外之經典,可得朗然誦於數歲兒童之口”,而白話文“誦習往往難通”(章士釗:《評新文學運動》)。他覺得文言文高雅典麗,“今之白話文,差足為記米鹽之代耳”,“作白話而欲其美,其事之難,難如登天”。(章士釗:《答適之》。)瞿宣穎在《文體說》中稱,“欲求文體之活潑,乃莫善於用文言”。他甚至公開提出取消“白話文學“這一名詞。甲寅派這樣為文言文張目,招來新文化陣營的批判。魯迅分析了章士釗的“得意之筆”(魯迅:《答KS君信》,《莽原》周刊第19期(1925年8月28日)。),訂正了章士釗對“二桃殺三士”的解釋(魯迅:《再來一次》,《莽原》半月刊第11期(1926年6月10日)。),藉此反擊了甲寅派“文言優長”的論調。

新青年

雖然甲寅派一直極力維護文言文反對白話文,雖然他們也常為自己的文言文寫作自鳴得意,但魯迅還是看出了在白話文逐漸成熟的年代里,他們維護文言文是出於“瞞”和“騙”:“但偶然見到他所發表的‘文言’,知道他於法律的不可恃,道德習慣的並非一成不變,文字語言的必有變遷,其實倒是懂得的,懂得而照直說出來的,便成為改革者;懂得而不說,反要利用以欺瞞別人的,便成為‘孤桐,先生,及其‘之流’。他的保護文言,內骨子也不過是這樣。”(魯迅:《再來一次》,《莽原》半月刊第11期(1926年6月10日)。)魯迅之外,郁達夫等人也曾撰文批駁學衡派的語言觀。(參見《中國新文學大系·文學論爭集》:郁達夫《咒〈甲寅〉十四號〈評新文學運動〉》、成仿吾《讀章氏〈評新文學運動〉》、健攻《打倒國語運動的攔路"虎"》、荻舟《駁瞿宣穎君〈文體說〉》、唐鉞《文言文的優勝》等,上海良友圖書印刷公司1935年。)

由於“甲寅派”思想更加反動,又憑藉反動政治勢力來反對新文化運動,立即引起公憤,群情洶湧要求打倒這隻攔路虎。魯迅是這一鬥爭中的猛將。他寫了《答KS君》、《十四年的讀經》、《古書與白話》、《忽然想到》等文,給予有力的揭露和批判。指出“甲寅派”是“連成語也用不清楚”的一伙人,他們的活動是在配合帝國主義的奴化教育。他說:“外國人辦給中國人看的報紙,不是最反對五四以來的小改革么?而外國總主筆治下的中國小主筆,則倒是崇拜道學,保存國粹的!”他們提倡國粹的目的,正是想“用舊習慣,舊道德,或者憑著官力,將一切新生的力量壓下去”。他還指出,《甲寅》的復刊是腐朽透頂的封建勢力垂死前的掙扎。“倘說這是復古運動的代表,那可是只見得復古派的可憐,不過以此當作訃聞,公布文言文的氣絕罷了。”這實際上成了對復古運動的蓋棺論定。他號召青年不要為反動的封建思想所欺騙,要英勇地站到革命方面來,對於阻撓社會發展的東西,無論“是‘三墳’‘五典’,百宋千元,……全都踏倒他”。

此外,成仿吾發表《讀章氏〈評新文學運動〉》,根據理論和事實痛斥章士釗的謬論。郁達夫的《咒〈甲寅〉十四號〈評新文學運動〉》、健攻的《打倒國語運動的攔路虎》、唐鉞的《告恐怖白話文的人們》等許多文章,都著力批判“甲寅派”及其他守舊派的謬論,說明白話文代替文言文,乃是事物發展的必然,決不是少數頑固分子所能阻擋的。

當“甲寅派”攻擊白話文和新文學運動的時候,胡適也曾出來應戰,他寫了《老章又反叛了》。其實這時他已經同封建復古主義者一鼻孔出氣來反對新文學運動的反帝反封建的戰鬥內容了。他的文章的主要意思是批評章士釗的心理,“就是一個時代落伍者對於行伍中人的悻悻然不甘心的心理。”它除了在形式上重申白話文的主張,起了一點配合鬥爭的作用以外,沒有其他新鮮的東西。他在這篇文章中,還談到這一年春天他與章士釗互相寫詩贈答。章士釗說:“你姓胡,我姓章,你講甚麼新文學,我開口還是我的老腔。你不攻來我不駁,雙雙並坐,各有各的心腸。”胡適則說:“‘但開風氣不為師’,龔生此言吾最喜,同是曾開風氣人,願長相親不相鄙。”這實際上透露了資產階級右翼願與封建復古派“長相親不相鄙”的消息。

章士釗先是在《甲寅》周刊第1卷第9號上重登了他在1923年發表過的《評新文化運動》,該文極力否認文化有新舊優劣之別,企圖以此否定新文化運動的存在依據和歷史意義。接著,又發表了《評新文學運動》一文,說"吾之國性群德,悉存文言,國苟不亡,理不可棄"。

“甲寅派”進行文化復古活動有自己的特點,這就是他們與軍閥政權聯繫密切。章士釗利用軍閥政府給他的職權,強令小學以上學校尊孔讀經,禁止學生用白話作文。這使這次復古思潮較之以往顯得來勢更為兇猛。新文學陣營為了還擊“甲寅派”的進攻,撰寫了許多批駁文章,從不同角度對“甲寅派”的荒謬論點進行了批駁,對其復古倒退的本質進行了揭露,進一步闡明了新文學代替舊文學、白話文代替文言文的原因和依據。

在新文學陣營的強大火力打擊下,隨著段祺瑞政府的倒台,“甲寅派”的進攻也很快宣告失敗。這可以說是新文學與舊文學白話文與文言文的最後一次重大戰役,自此,新文學和白話文的腳跟站得更穩了,雖然後來還有復古的沉渣泛起,但再也沒有形成大的氣候。