無限近似於透明的藍

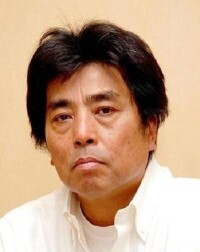

日本作家村上龍創作的中篇小說

《無限近似於透明的藍》是日本作家村上龍創作的中篇小說,首次出版於1976年。

作品以東京福生地區為舞台,描寫一群青年男女在吸毒、酗酒、鬥毆、搖滾樂及性放任中尋找刺激的頹廢、沒落生活。該小說在酗酒、吸毒、濫交聚會的表象之下,觸及了美國文化影響與戰後日本青年一代的生存危機的主題。

1976年,《無限近似於透明的藍》獲第19屆《群像》新人文學獎,同年7月又獲第75屆芥川文學獎。

“我”和麗麗、玲子、茂子、一雄、吉山、沖繩、阿桂等都愛好搖滾樂,常舉行“派對”。“派對”時我們打海洛因、嗎啡,喝威士忌,聽搖滾樂唱片,跳舞,亢奮之後便在昏暗的燈光下做愛。有時還有美國水兵來參加“派對”。玲子和沖繩是一對“癮君子”,胳膊上全是打海洛因留下的針眼。

沖繩曾被他父親送進過戒毒所,但出了戒毒所依舊吸毒。吉山與阿桂是一對“冤家”,常常吵架。有一次,吉山把阿桂打得口吐鮮血。為了謝罪,吉山用玻璃片割破自己的動脈,打算自殺。“我”和麗麗相識於尼亞加拉。寂寞時,我們常在一起相依相偎。一次,“我”食物中毒,全身發抖,麗麗把我送進醫院。但最後她還是離開“我”,跟著混血兒畫家走了。一雄喜歡拍照,常把別人擁抱、接吻、裸體時的情景拍下來。茂子有偷竊習慣,有時竟當著店員的面偷東西。“我”和朋友們過著放蕩不羈的生活。

作品以真人真事為基礎。作者村上龍高中時代曾組織過搖滾樂隊,並多次舉行過演出。高中畢業後去東京求學,自1970年10月至1972年2月,生活在福生地區,過著放浪的生活。這一地區是美軍駐遠東的空軍司令部所在地。在這段時間裡,村上龍與當地的搖滾樂隊成員、美軍士兵有廣泛接觸,涉及性、毒品、鬥毆等問題。《無限近似於透明的藍》是在作者親身經歷的基礎上寫成的。1972年4月,村上考入武藏野美術大學。他根據在福生的體驗,著手寫《無限近似於透明的藍》。三年後作品正式發表,刊登在《群像》雜誌上。

“我”

主人公。“我”和“狐朋狗黨”常在自己家裡或別人寓所聚會。聚會時,通常打海洛因、吃迷幻藥、聽搖滾樂、男女亂交。“我”自己不會打海洛因,請沖繩幫忙。沖繩在他手臂上“擦了兩三下酒精,把濕針頭對著鼓起血管插進皮膚里”。

沖繩

吸毒男子。他的兩隻胳膊上,全是打海洛因后留下的針眼。曾經被他父親送進過戒毒所。但是他惡習難改,現在依然每天打海洛因或嗎啡。

玲子

吸毒者。她自己說“我很快會變成癮君子的”,說完就和沖繩兩個人“親親熱熱地並排光著屁股打嗎啡”。

思想主題

《無限近似於透明的藍》,繼承了西方文學的“丑學”原理,表現日本現代社會的醜陋及人慾橫流、道德淪喪的精神面貌。作品在寫人的精神墮落、道德淪喪的同時,還熱衷於表現生活中醜陋的事情。凡生活中“臟”“亂”“丑”的事,作者絕不放過:例如“身負重傷,失去戰鬥力的日本兵跳海”之前,“面向黑暗大海,臉上纏滿繃帶,瘦弱的身體上到處是洞,洞里湧出膿水,爬滿了蛆”;祖母臨死前,臉上長滿濕疹,全身潰爛;被踩死的小蟲,從肚子里流出綠色的液體;巴士排出的廢氣;街上老頭隨地吐痰;枯敗的樹葉等。

文學作品從表現“美”到表現“丑”,其意義是不可低估的。因為一則它拓寬了文學的表現領域;二則它以獨特的誠實,撕下了掩蓋資本主義社會醜惡的美麗面紗,使人們看清日本經濟繁榮背後的社會真相。

藝術特色

書中從環境描寫,到人物活動,飲食,器物大都是西化的:勃拉姆斯的樂曲,巴卡茲音樂會,伍德斯特克的電影,還有格林艾茲,阿龍床頭馬拉美的詩集……作者在寫作時也有意向歐美作家靠攏,村上龍的寫作風格十分詭異:對光色極敏感的感受力,他在寫作時有意與讀者保持著一定距離,沒有讓敘述著過多的站出來干預讀者思維,善於通過環境烘托來表現人物心理,通過直接引語在對話中刻畫人物性格。

作者很少採用直接白描刻畫人物,而在探尋敘述的深層結構過程中,阿龍與沖繩他們在一起時更像一個旁觀者,忠實的傾聽記錄著“披頭士”生活的墮落與糜爛。他與這一群體又好像是分離的,麗麗作為阿龍的女朋友,除了第一章中注射毒品時和沖繩,玲子同時在場,後文都是分兩條線索來敘述,阿龍和沖繩一幫人的頹廢與瘋狂,而在與麗麗的相處中,更多是對阿龍性格的剖析與內心探索,通過麗麗與阿龍的對話來展現主人公性格。麗麗就像阿龍的影子或者是他潛意識另一個分身,形成一種類似於鏡像的結構。

編輯推薦

這是一部非常規的青春小說,帶有自傳性質,描寫了上世紀70年代末,日本經濟空前繁榮,一群失去人生目標的日本青年,在橫田美軍駐日基地過著放浪形骸的生活。作品充滿酒神般的狂歡氣質,字裡行間瀰漫著一種短暫的快慰和其後的虛無感、絕望和焦慮。新版特別收錄村上龍發表作品25年後的回顧解讀《關於“喪失感”》。

1976年,《無限近似於透明的藍》出版,發行量高達350萬部,並一舉獲得第75屆芥川獎。這部作品引起了社會的廣泛關注,被公認是日本進入亞文化的標誌,還因此湧現了一批對現行體制進行深究和批判、對現有文學傳統發出挑戰的作家,因而被稱為“透明族”。

1979年,由《無限近似於透明的藍》改編的同名電影上映。

作者將敘述者的所有感官充分打開,被動地接收外部信息,創造出一種全新的文體,瓦解了將日本文學從日本近代一直延續到現代、佔據中心地位的主題,即“私”的意識……直逼所謂“現代”這種奇怪生物的核心。

——今井裕康(三浦雅士)

村上龍