共找到3條詞條名為張瀾的結果 展開

- 民主革命家、教育家、中央人民政府原副主席

- 民主革命家、教育家、中央人民政府原副主席

- 石家莊市食葯監局副調研員

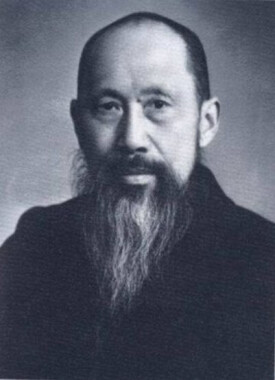

張瀾

民主革命家、教育家、中央人民政府原副主席

張瀾(1872~1955),男,字表方,漢族,1872年生,四川南充人(今西充縣蓮池鄉人)。1941年參加發起中國民主政團同盟(1944年改為中國民主同盟),1941年10月擔任中國民主政團同盟中央執行委員會主席,任民盟中央執行委員會主席、民盟第一屆中央委員會主席。

字表方。四川南充人。清末秀才。

1902年留學日本,入東京宏文書院學師範。

1904年回國后,任四川順慶府官立中學堂正教習、成都遊學預備學堂訓導長。

1906年回南充創辦高等小學和瑞明女校。辛亥革命前主張維新變法,參加立憲派,曾任四川咨議局議員。

1911年任川漢鐵路股東會副會長,發起組織四川保路同志會,領導四川人民開展保路運動。辛亥革命后,任四川軍政府川北宣慰使,並創建南充縣立中學、南充實業學校、南充蠶業社。

1913年 4月當選為國會眾議院議員。參加過反對袁世凱復辟帝制的鬥爭。

1917年11月,任四川省省長。五四運動后,支持新文化運動和青年出國勤工儉學。

1920年回四川辦中等教育,並創辦《民治日報》。

1925年7月起任成都大學校長。

1927年後,發起組織四川鄉村建設期成會,推行鄉建運動。

1935年任四川安撫委員會委員長。抗日戰爭期間,任四川省抗戰後援會主任,四川建設委員會川北辦事處主任,國民參政會參政員。

1939年參與發起民主憲政運動和組織統一建國同志會。

1941年3月參加發起組織中國民主政團同盟,被選為中央執行委員,旋被推選為民盟中央主席。

1943年9月發表《中國需要真正民主政治》一文,揭露國民黨假民主、真獨裁的實質,闡明民盟的民主政治主張,為反對國民黨法西斯統治,拒絕出席國民參政會。

1945年12月致函國共兩黨,對團結、民主、軍事、國家建設諸問題,提出民盟的意見,籲請國共雙方於1946年元旦下令停戰。

1946年1月,代表民盟參加在重慶召開的政治協商會議。11月,國民黨召開其一黨包辦的“國民大會”時,領導民盟總部發表聲明,拒絕參加。

1949年,因拒絕去台灣遭軟禁。上海解放前夕,經中共地下組織營救脫險。

1949年9月出席中國人民政治協商會議第一屆全體會議。中華人民共和國成立后,任中央人民政府副主席,並繼續當選為民盟第一屆中央主席。

1954年當選為第一屆全國人民代表大會常務委員會副委員長,政協全國委員會副主席。是政協第一屆全國委員會常務委員。著有《說仁說義》、《四勉一戒》、《墨子貴義》等。

幼年隨父耕讀,25歲中秀才,補廩生,先後執教於南充鄉塾和廣安紫荇書院。1902年入成都尊經書院深造,專攻經史。因成績優異被選送日本東京宏文書院學習教育。留學期間,因倡議那拉氏(慈禧)退朝,被視為大逆不道,遭清廷駐日公使押送回國。

回國后積極投身教育事業,創辦小學、中學和女校,實行新式教育。1911年領導標誌民族覺醒的四川保路運動,反對清政府賣國,促進了全川人民大起義,成為辛亥革命的導火線,獲孫中山讚揚。辛亥革命后,任川北宣慰使,繼任國會眾議院議員。1915年聯絡川軍北上反對袁世凱復辟帝制。共和恢復后,任四川嘉陵道道尹,主持川北庶政,1917年升任四川省省長,時間雖短,建樹殊多。1918年在北京設立“四川省省長行署”,五四運動時期,任北京《晨報》執行董事,大力宣傳民主與科學。

抗日戰爭時期,張瀾任國民參政會參政員。1941年參加發起中國民主政團同盟(后改為中國民主同盟),自1941年10月繼黃炎培後任民盟中央主席,直至1955年2月逝世止,共14年。他領導民盟始終支持中國共產黨,堅持抗戰,反對投降;堅持團結,反對分裂;堅持進步,反對倒退。1943年著文《中國需要真正民主政治》,揭露國民黨“實施憲政”的騙局,闡明民盟的民主政治主張,為爭取抗戰勝利做出了卓越貢獻。

抗戰勝利后,他領導民盟響應中共團結統一、和平建國的主張,堅定地與共產黨保持一致,反對內戰。1945年12月致函國共兩黨,對團結、民主、軍事、國家建設諸問題,提出民盟的意見,籲請國共雙方於1946年元旦下令停戰。1946年代表民盟出任舊政協首席代表。內戰爆發后積極促進國共和談,和談破裂后,領導民盟總部發表聲明,拒絕出席偽國大。1947年11月國民黨政府宣布民盟為“非法團體”,民盟總部被迫解散,張瀾在民盟總部被迫解散的次日毅然以個人名義發表聲明,嚴正表示“我個人對國家之和平民主統一團結之信念,及為此而努力之決心,決不變更。我希望以往之全體盟員,站在忠誠國民之立場,謹守法律範圍,繼續為國家之和平民主統一團結而努力,以求達到目的”。1948年1月,致信民盟三中全會,支持恢復民盟總部。1949年,因拒絕去台灣,在上海遭國民黨政府軟禁,后經中共地下組織營救脫險。

1949年9月,出席中國人民政治協商會議第一屆全體會議,當選為中華人民共和國中央人民政府副主席。新中國成立后,他以高度的政治熱情參加國家大政方針的決策,為國家政治穩定,經濟發展作出了突出貢獻。1954年當選第一屆全國人大常委會副委員長、第二屆全國政協副主席。1955年2月9日逝世,享年83歲。

張瀾的一生是追求民族獨立的一生。為了實現民族獨立,在抗戰時期,他積極投身於民族解放事業,為自己民族的解放奔走呼號。特別是在皖南事變爆發后,當他認識到國民黨蔣介石剷除異己的做法是民族國家的大不幸,會對中華民族的前途命運帶來很大的不利的影響時,他認為應該形成一個中間派的集團,來協調國共之間的衝突,力促國共兩黨團結抗戰。於是他積極奔走,在1941年3月19日,參與組建了中國民主政團同盟。並被推舉為第一屆民盟中央主席,在他的領導下,民盟不斷的發展壯大,並以自己獨特的方式為抗日戰爭的勝利做出了重要的貢獻。

張瀾的一生是追求民主的一生,張瀾把自己的一生都傾注在了實現人民民主上。為了實現人民民主,在抗日戰爭勝利后,他積極參與國共談判,多方協商,促成國共和平協定——《雙十協定》的簽訂,之後又參與到政協會議的籌備工作中去,雖然政協會議因為國民黨的破壞沒有開成,但是他傾注了大量的心血。而後當發現國民黨蔣介石的“真內戰,假和平”的面目后,不顧自身安危,帶領民主同盟對國民黨一手包辦的國民大會堅決的抵制。後來他與中國共產黨親密合作,促成了新政協的召開,真正實現了人民民主。

教育事業

張瀾不僅是中國著名的民主革命家、偉大的愛國主義者,也是傑出的人民教育家。他積極投身教育事業,創辦小學、中學和女校,他辦的新式學校.對當時四川教育的革新起了先鋒作用,吸引了大量進步青年前往就學;政治方面,他領導民盟始終堅持和平、民主、統一的主張。抗戰勝利后,響應中共團結統一、和平建國的主張,堅定地與共產黨保持一致,反對內戰。他的學生遍及四川乃至全國。1942年張瀾70壽辰,黃炎培等好友及門生都來為張瀾祝壽。

他先後創辦南充中學,出任四川大學前身之一成都大學校長,不僅辦學成就卓著,而且形成了重要的教育思想。簡要概括而言,張瀾先生的教育思想有以下主要內容:

第一、主張“思想學術自由”。1925年,他出任成都大學校長,不顧守舊派的反對,在實踐中大力倡行“思想學術自由”的教育理念。1929年,他著文指出,“我們從事教育工作和文化事業的人”,“千萬應該發表精神獨 立的宣言,以實現學生的求學自由,研究自由、言論、出版自由,而完成教育精神的民主化”。這些言論對其教育自由思想和基本內容作了明確的概括。

第二,主張教育平等。張瀾在其論著中,對西方傳入的教育制度造成的教育不平等進行了尖銳的批判。他指出,這種教育制度下,由公款興辦的學校儘管表面上入學沒有等級限制,但由於學校收取高昂的學費。實際使學校變成了富人的學校,窮家子弟被剝奪了受教育的權利。因此,他主張“應該提出平民教育的口號來反對資本的貴族教育”。並指出,在當時,全世界只有蘇聯實現了地道的平民教育。張瀾先生的這一思想體現了他對人民大眾平等享受教育權利的深切關懷和對社會主義教育制度的十分嚮往之情。

第三,發揚優良傳統精神,塑造合乎時代要求的新人格。張瀾曾寫成《四勉一戒》一篇短文,言其從《論語》《孟子》中取其精華,作成四勉一戒,即“人不可以不自愛,不可以不自修,不可以不自尊,不可以不自強,而斷不可以自欺”。張瀾律己教人首重人格塑造,而塑造人格須從中國文化傳統中吸取營養。但他不主張照搬古訓,而要與時俱進,按時代的要求,批判繼承,從傳統文化中吸取富有生命力的精華,以為教人律己之資。

張瀾一生主要從事民主革命活動,就其留存下來的對教育思想的闡釋來看,其教育思想涉及教育制度和辦學問題、育人問題等最為根本方面的內容。在這些基本方面,他都提出了關乎教育發展要害的見解與觀點。這些觀點在今天仍然是具有重要意義的思想資源。

張瀾家的菜園子

1949年10月1日中華人民共和國成立,不想做官的張瀾被選為共和國副主席。當時來自解放區的一些同志看錶老戴瓜皮帽,穿長衫,一副遺老的樣子,表示反對。結果朱德公開講話:“講到革命,諸位沒有一個有他早的。”從辛亥革命,到反袁世凱,再到冒著殺頭的危險組織民盟,拒絕參加偽國大,徹底地孤立了國民黨、蔣介石,“大家啞口無言”。

周總理特意撥了一筆服裝費,希望張瀾能一身簇新地出現在天安門城樓。張瀾婉言謝絕說:“國家的錢,即人民的錢,我怎麼可以用來做了長袍穿在自己身上?”他自己出錢,趕製了一件布長衫。這就是《開國大典》那幅油畫上看到的張瀾的形象。

當時國家給張瀾分配了一套規格很高的大四合院,可是他拒絕了,只住在一所很小的房子里。他的小腳夫人劉慧征親自勞作,還種了一些家常蔬菜。張瀾晚年時作《四勉·一戒》:“人不可以不自愛,不可以不自修,不可以不自尊,不可以不自強,而斷不可以自欺。”這是其一生的立德準則。