梅渚村

浙江省紹興市新昌縣轄村

梅渚村,因古時多梅,旁有聚落而得名,浙江省紹興市新昌縣澄潭街道下轄行政村,中國傳統村落,位於新昌縣城西南10千米處,村域面積3.2平方千米。

梅渚村朝南,形狀如船,沸水由西至東沿街而流,7口池塘分佈各段,皆通沸水,俗稱七星塘。村內保留了宅前塘、更樓、庵堂、祠廟、民居、店鋪等大量明、清、民國時期有價值的古建築,古建築梁架用材碩大,樓閣軒敞飛檐雕梁,窗格花紋,雕飾華麗,特具風格,堪稱是一座民間建築雕刻藝術博物館。梅渚村有糟燒技藝、手工豆腐製作技藝、十番、剪紙等非物質文化遺產。

2019年6月6日,列入第五批中國傳統村落名錄。

自宋至清,梅渚村均屬豐樂鄉。

梅渚村

清宣統二年(1910),梅渚村屬澄潭鄉。

民國二十一年(1932年)后,梅渚村屬梅渚鄉。

民國二十八年(1939年),梅渚村屬鶴溪鄉。

解放后,梅渚村屬澄潭區管轄。

1949年後,梅渚村社會安定,拆除柵門,陸續新建磚混結構樓房。

1950年起,梅渚村屬梅溪鄉(人民公社)。

1954年,梅渚村成立互助組。

1955年,梅渚村建立黨支部,辦公設在黃少菊老屋。

1955年,梅渚村進行了土地合併。

1958年,梅渚村建辦了小窯廠。同年開始建造小水電站,1960年10月1日發電。

20世紀60年代,梅渚村代置辦新式救火機。

1977年、1978年與梅渚公社聯合,分別辦起了預製場和酒廠。

1979年,梅渚村建造了村大會堂,建築面積1840平方米,底層座位1192個。

1980年,梅渚村建辦了輪窯。

1981年至1982年,梅渚村建造自來水,1982年3月28日舉行自來水開通慶祝大會。

1983年至1988年12月,梅渚村實施村莊規劃,1991年開始新建住宅樓。

1985年、1989年與梅渚鄉聯合,分別辦起了汽水廠和宏達制衣廠。

1993年,梅渚村安裝了有線電視,規劃了商務街。

1994年,梅渚村企業轉制,轉來了磚瓦廠、酒廠、汽水廠、制衣廠、綜合社等5家集體企業,其中制衣廠、酒廠、汽水廠等3家企業再轉給個人。

1995年,梅渚村建立了農貿市場。

1982年,梅渚村各戶都吃上自來水。

1983年增社分設,梅渚公社變為梅渚鄉人民政府,梅渚大隊變為梅渚村村民委員會,增設經濟合作社,下設生產合作社,26個生產隊改為26個村民小組,落實了生產責任制,土地承包到戶,辦公地點在村大會堂。

1992年5月,新昌撤區擴鎮並鄉,梅渚鄉改為梅渚鎮(由原梅渚、山頭、誠愛三鄉合併而成),原梅渚鄉梅渚村民委員會改為梅渚鎮梅渚村民委員會。梅渚鄉梅渚村黨支部改為梅渚鎮梅渚村黨支部。

2002年9月1日,梅渚村農戶水田旱地均被新昌縣人民政府預征,被預征農戶人均按年享受1500元口糧補貼,全村男女勞動力轉向興辦企業、經商、務工。同年,梅渚村投資40萬元,建造硬化商務街7420米,投資5萬元美化商務街築花壇800米,投資24萬元建公廁4隻。

2003年,梅渚村投資80萬元,建造公墓300座,建起陵墓長廊、涼亭、牌坊等陵墓設施。

2007年,梅渚村投資17萬元,擴建自來水水池,日供水量提高到1000多噸,滿足了村民日常用水,投資13萬元,硬化村前中心馬路4000米。

2010年10月,梅渚村投資28萬元,新建生態公廁3隻;投資7萬元,村中宅沿塘清污修復塘坎。

2011年8月,梅渚村村辦公樓喬遷至原梅渚鎮政府文化中心二樓。

2012年10月,梅渚村投資25萬元對梅渚村大會堂進行全面大修建。

2013年8月,梅渚村投資20萬元在大會堂內進行文化大禮堂建設。

2019年,原澄潭鎮和梅渚鎮行政區域內設立澄潭街道辦事處,梅渚村改屬澄潭街道。

梅渚大村朝南,形狀如船,砩水由西至東沿街而流,7口池塘分佈各段,皆通砩水,俗稱七星塘,村民洗滌甚便。村中宅前塘,長方形,面積2畝余,2~3米深,四周砌石,靠街邊置等距荷花柱和石欄板。此塘水質澄清,游魚豐肥,名揚遐邇。清代至民國,有水龍會,置水龍2台。60年代置辦新式救火機,至1982年,全村各戶都吃上自來水,現有洗衣機100台。

住宅原多院落台門,街巷平坦,四周建有柵門8處,夜關晨開,並置檀樹大炮8門。1949年後,社會安定,拆除柵門,陸續新建磚混結構樓房,鱗次櫛比,人均居住面積30餘平方米。

梅渚原運達嵊縣、澄潭、鏡嶺等地,有手拉車路通往新昌縣城和澄潭鎮。現有公路沿村而過,原來茅蓬庵木橋、定波木橋(社頭橋),分別改建為鋼筋混泥土雙曲拱型公路橋和水泥涵洞路面橋,是連接磐安、嵊縣、新昌等地的孔道,為梅渚發展運輸、服務等行業創造條件。現有運輸專業戶18家,大卡車、小四輪、三卡和拖拉機18輛及摩托車11輛。路旁街邊,開設不少點心店,頗具特色。

梅渚村位於新昌縣城西南10千米處,西鄰澄潭江,新境線從村前通過,村域面積3.2平方千米。

梅渚村屬亞熱帶氣候,地處中、北亞熱帶過渡區,溫和濕潤,四季分明。春夏初雨熱同步而盛夏多晴熱,秋冬光溫互補。常年日照約1900小時,年平均氣溫16.6℃,年降水量1500毫米,無霜期240天。

梅渚村地勢南北傾斜,澄潭江傍村而過。

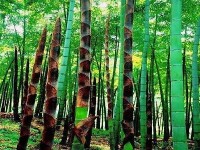

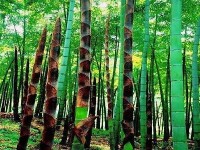

梅渚村朝南,形狀如船,沸水由西至東沿街而流,7口池塘分佈各段,皆通沸水,俗稱七星塘。梅渚村村內保留了宅前塘、更樓、庵堂、祠廟、民居、店鋪等大量明、清、民國時期有價值的古建築。梅渚村中宅前塘,長方形,面積2畝余,2—3米深,四周砌石,靠街邊置等距何花柱和石欄板。

梅渚村內,可以看到大量明、清和民國時期的古建築隱藏其間:明代建造的池塘,仍在使用;鵝卵石鋪成的古街,精緻考究;設計獨特的天井廂房、高牆圍護,技藝精湛的飛檐雕閣、窗欞樓台,都充滿韻味。

梅渚村

60年代前,廟后墳棚處有澆碓水輪機舂米、磨粉,后改建為水輪機發電廠,白天碾米、軋花、電渡,晚上供照明,年收入達萬元,至華東電網接通后才歇業。

梅渚村是新昌縣集中產繭制種地之一。民國時期,各戶在山地、溪灘、田塍、圳邊和部分水田中,都種上蠶桑,養蠶制種頗盛,銷往杭嘉湖三府。至30年代,梅渚蠶種逐漸被省制種場生產的改良種所替代,繼而新昌被日本侵略軍佔領,蠶繭生產急劇下降。直至1949年後才重新發展,在村前建造蠶室數十間,進行集體飼養。80年代推行生產承包責任制,由各戶分養,蠶繭生產迅猛增長。1978年後新種蠶桑390畝,至1992年共有蠶桑536畝,年發放蠶子1903張,產繭7.21萬公斤,收入63.32萬元,位居全縣前列。

梅渚村

梅渚棗,素享盛名。宋代以來,成片300畝。抗日戰爭前產量3000擔,1960年產1500擔,銷往蘇州等地。全村各戶加工蜜棗,明代曾為貢品。1974年辟灘造田,全部被毀。

工業生產嶄露頭角。村內企業,有鎮辦1家,鎮、村聯辦和村辦各2家。有職工200餘人,固定資產92萬元,年產值170萬元。另有各戶聯辦和獨資企業19家,飲食服務業12家,副食品百貨小商店11家。勞務輸出160人,年收入13萬元。1992年,全村總產值702萬元。

梅渚人古時以農耕和養蠶為生,村民們世世代代種桑養蠶。到20世紀60、70年代最為鼎盛,蠶繭成了當時梅渚的經濟主柱。

2002年,梅渚村年農業總產值近1000萬元,人均收入8900餘元。

據2020年4月中國傳統村落數字博物館信息顯示,梅渚村村集體年收入為50萬元,村民人均年收入為18900元。

據2020年4月浙江政務服務網信息顯示,梅渚村有人口2050人。

梅渚村

1941年4月,日本侵略軍飛機轟炸新昌后,新昌中學遷至梅渚上課,中共新昌縣地方組織派員進校開展抗日救亡文化宣傳活動,組織師生在梅渚公演蘇聯名劇《欽差大臣》,四鄉群眾爭先恐後前往觀看,成為轟動一時的盛舉。1979年,建造村大會堂,建築面積1840平方米,底層座位1192個,村民常在此聚會,開展戲劇、電影等文藝活動。村內現有電視機500台,豐富了文化生活。

梅渚糟燒技藝

梅渚糟燒傳統手工釀造技藝起源於明末清初時期的新昌縣梅渚鎮民間鄉坊。由於歷史的變遷,觀念的錯位,傳統手工釀造技藝幾乎瀕臨失傳。以魏燦樟為主的釀酒技師們在生產黃酒的基礎上,研究傳統的梅渚糟燒工藝,並在原先的基礎上不斷完善制曲—浸米—蒸飯—投料落缸—開耙、前發酵—灌壇后發酵—壓榨酒糟—入窖發酵—蒸餾取酒—老熟和陳釀等各個環節,進一步改良了釀造工藝,提升了糟燒品質。

梅渚手工豆腐製作技藝

梅渚手工豆腐製作技藝(3張)

梅渚的手工豆腐傳統技藝始於明末清初時期的新昌縣梅渚鎮民間鄉坊。由於歷史變遷,經濟發展,觀念錯位,梅渚豆腐從原來的十幾家到唯一僅存的一家,傳統手工製造技藝幾乎瀕臨破產。梅渚石膏豆腐,口感細膩、嫩滑,味道鮮美。滷水豆腐,又韌又香。

十番

十番始於元代,盛於明清,原屬宮廷音樂,後傳至民間,十番樂器配伍分二大類:一為打擊樂,由斗鼓、彭鼓、魚板、雙星、朴鈸、叫鑼六大件組成,俗稱前六檔。二為管弦樂,由二支橫笛、一對洞簫、龍管、鳳笙、二胡、中胡、碗胡、四胡、揚琴、十星、琵琶、三弦、銀箏等組合俗稱后六檔。全樂隊約二十餘人,演出服飾為長衫。

梅渚剪紙

剪紙在梅渚也曾流傳甚盛,追根溯源,梅渚的剪紙藝術始於明代,到清代和民國已十分普及,有著深厚的民間底蘊和文化積澱。聰明能幹的梅渚人用靈巧的雙手創作作品,從封建時代的“佛花”到後來的點綴窗檯的窗花,隨著歷史的發展,剪紙又被賦予了新的時代內涵,這無不印證了一代又一代剪紙藝人在傳承中的革新。為傳承梅渚剪紙藝術,梅渚注重對老藝人的挖掘和新一代的培養,通過開展剪紙作品展覽、舉辦“剪紙周”等活動,讓剪紙藝術走進了小學課堂,使這一民間文化得到弘揚。

蠶桑文化

梅渚蠶繭所繅的絲“富於拉力、絲身柔潤、纖長少斷、絲光潔白”不僅名揚江浙,蜚聲京師,而且“衣被天下”,銷行世界。隨著工業的飛速發展,梅渚的傳統農業被“工業園區”所替代。僅有少數村民利用房前屋后種桑養蠶,且所養蠶繭也自己加工“扒棉”,成為兒女婚嫁製作“絲棉被”的上好材料並頻於失傳。

梅渚戲曲文化

梅渚為新昌的戲曲之鄉之一。明代至民國,有調腔、紫雲班(亂彈)、徽戲等諸多藝人。在越劇發展過程中,梅渚佔有獨特地位,村民黃小達、黃乜達(武生)兄弟倆領頭組織起的篤戲班,是新昌縣內最早的戲班之一。後來,黃小達兄弟又與嵊縣(今嵊州)錢景松等合班,借亂彈、徽戲的經驗,採用打擊樂和絲弦伴奏,進入上海觀音閣碼頭錦花園戲院演出。

梅渚年味節期間,會有各種各樣的活動,如新年祈福、謝年祭祀,龍飛獅舞逛村游,腰鼓聲聲過大年,民俗年味展示,現場糟燒、包粽子、炒年糕,寫春聯、看大戲、剪紙表演,調腔摺子戲、疊羅漢、布袋木偶······舉行戲曲表演、舞龍舞獅、微春晚、年味小吃節、農村淘寶年貨節,每年吸引萬名遊客參加。更有許多特色小吃:米扁、彈胖、煎蛋卷、米海糕、鑊拉頭、冰糖葫、棉花糖等。

梅渚在歷史上一直盛行土葬。據考古資料證明,在相當於中原的西周時期,已有石墓石棺出現。這種墓高約一米余,四周有4塊天然大石塊作支柱,上蓋一塊長方形的巨石。在梅渚民間,歷來還有在生前築壽墳,或死時臨時選穴築墳的習俗。其墳大都以磚灰為塘,以石為塋,比較流行的是一種以棺木為中心,周圍壘以大石,做成靠椅式的墳,俗稱“椅子墳”。由土葬發展成的殯葬舊俗,儀式繁瑣,封建迷信思想嚴重,並且化費巨大,浪費驚人。均已改為新的殯葬習俗,實行火葬。

手工豆腐

梅渚村手工製作的石膏豆腐,口感細膩、嫩滑,味道鮮美。滷水豆腐,又韌又香。傳統的梅渚豆腐的凝固材料選擇是鹽滷,其主要成分是氯化鈣及氯化鎂,所以豆腐不但補充人體蛋白質,還是補充鈣、鎂的良好來源,豆腐還富含硒、維生素B1、煙酸等人體必須的元素。

梅渚糟燒

梅渚糟燒,酒如人品,入口柔和,口感醇香。正如新昌人的秉性,一方面溫和不張揚、謙遜尚禮儀,另一方面則剛烈不阿,又富有闖勁。梅渚糟燒正因其在傳統酒麴、酒糟、釀造技藝上的不同與眾,所燒制出來的白酒無論在香醇度和口感上都與其他在市場上銷售的白酒有明顯的不同,被譽為“新昌茅台”酒。

梅渚村

舊時街邊有彭壽堂、寶元堂藥店2家。現在設鎮衛生院1所,重視常見病、地方病的防治,普遍推行預防接種和新法接生,基本消滅天花、霍亂、肺結核、血吸蟲等多種疾病。計劃生育工作成績顯著,1992年人口自然增長率為零。

1978年以來,梅渚村每年被評為縣先進單位。1987年,新昌縣人民政府授予文明村稱號,1988~1992年,中共新昌縣委、縣人民政府分別授予法制宣傳教育、社會治安綜合治理、治安調解等先進單位和先進黨組織稱號。

下廟

梅渚村

下廟座落於梅渚鎮梅渚村村東,根據建築風格判斷建於清代晚期,坐北朝南,前後兩進,兩進之間內天井兩側各設廂房一列,建築佔地面積350平米。前廳為二層樓房,面闊三間二弄帶兩耳房(後期有改建),青瓦屋面四坡頂。大殿面闊三間,前施卷棚廊軒,明間構架抬梁式,五架抬梁前月樑上立平盤斗、花替、貓梁穿枋穩固其上檁枋,后帶雙步,九檁用五柱,山面穿斗式進深九檁分心用六柱,牛腿承托撩檐枋。左右廂房各面闊七間,構架抬梁式,進深五檁二柱落地。各單體地面水泥平鋪,條石壓口,天井水泥澆砌。下廟大殿用材考究,雕刻件精緻,殿內柱網通體石質,脊檁用蝴蝶木穩固,上下金檁間施貓梁穿枋,廊柱、檐柱、四金柱及山面中柱均設楹聯。具有較高的文物價值。

蓮華庵

梅渚村

蓮華庵位於梅渚鎮梅渚村村中段,根據建築風格判斷建於民國早期,坐北朝南,由大殿及左右廂房組成,均設兩層樓房高檐滴水,左右廂房南山牆之間砌圍牆,圍牆居中辟雙扇實拼門,內外貫通。建築佔地面積285平方米,總體青瓦屋面硬山頂。大殿面闊三間,明間二樓頂部為五架抬梁前施單步,后帶雙步八檁用四柱,山面穿斗式,進深八檁分心用五柱,牛腿承托撩檐枋。左右廂房各面闊三間帶一弄間,西廂房靠南山牆頭間,朝內天井立面設格扇門四扇。各單體均為三合土地面,條石壓口,天井水泥鋪作。蓮華庵整組建築保存較好,格局完整,大殿居中佛像前設一紅條石回字形圖案,牛腿浮雕“和合二仙”及“夔龍花卉”等紋飾。

黃氏民居

七號黃氏民居,當地人稱稻桶屋,坐落於梅渚鎮梅渚村上段,根據村民介紹建於民國二十七年(1938年),坐北朝南,西洋風格,傳統格局。由座樓及左右廂房組成,高檐滴水。二樓朝內天井方向設直欞護圍,左右廂房南山牆之間砌圍牆,圍牆居中建石質拱券門框,上凸雕“居之安”三字。因俯瞰此屋如稻桶,故名。建築佔地面積179平方米,總體青瓦屋面四坡頂。座樓面闊三間帶二弄間,明間前為廳堂,後設糧倉,前檐廊柱木質方形,設方形式花藍柱頂石。各次間均設四扇弧形格式檻窗。各縫梁架穿斗式,分心前後雙步外帶前後雙步,九檁用五柱,左右廂房面闊各二間,各設方格門四扇。各間室內為三合土地面,條石壓口,天井卵石鋪砌。建築格局完整,保存較好,是該村保存較好的民國建築之一。

黃氏大宗祠

梅渚村

黃氏大宗祠位於梅渚鎮梅渚村中段,根據建築風格判斷建於清代晚期,為祀黃氏始祖良瑾所建,坐北朝南,建築佔地面積193平方米,總體青瓦屋面硬山式。黃氏大宗祠僅存建築為正廳一進,面闊五間,椽上望磚鋪作,地麵條石墁鋪,廳內四金柱通體石質至頂,設楹聯為陰刻行書,其餘均用木質柱子,通體圓形。明間五架抬梁前施卷蓬廊軒,后帶雙步,八檁用四柱,其餘穿斗式,分心前後雙步,前施卷棚,后帶雙步,八檁用五柱,飛椽出檐牛腿承托撩檐枋。整組建築用材碩大。用料上乘,雕刻構件基本保存,內容豐富,具有較高的文物價值。

1978年以來,梅渚村連續被評為新昌縣先進單位,紹興市先進基層黨組織、市級文明村、市級奔小康百強村,浙江省級全面小康建設示範村。

2019年6月6日,梅渚村被住房城鄉建設部、文化和旅遊部、國家文物局、財政部、自然資源部、農業農村部列入第五批中國傳統村落名錄。

2020年3月,梅渚村入選浙江第二批省級農村引領型社區名單。