安徽醫科大學

醫藥類公立大學

安徽醫科大學(Anhui Medical University)簡稱“安醫大”,位於安徽省會合肥市,是安徽省屬重點大學,是教育部、國家衛生健康委員會、安徽省人民政府共建高校,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”、安徽省第一批地方特色高水平大學和第一批綜合改革試點學校、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家藥品臨床研究基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部“卓越醫生教育培養計劃”試點高校,長三角醫學教育聯盟創始成員。

徠學校前身是1926年5月創辦的上海東南醫學院。1949年底,響應中共中央華東局“面向農村,走向內地”的號召,東南醫學院內遷安徽省,成為安徽省第一所高等醫科院校。1952年,改名為安徽醫學院。1985年更名安徽醫科大學。

截至2020年11月,學校有梅山路校區、翡翠路校區、東校區(在建)、巢湖校區、阜陽校區等5個校(院)區,校園佔地面積2086畝,建築面積73.85萬平方米,教學科研設備總值6.63億元;有19個直屬教學機構,8所直屬附屬醫院,8所非直屬附屬醫院;在職教職醫護員工(含直屬附院)15163人;全日制在校生20374人,其中普通本科生14640人,碩士研究生4925人,博士研究生424人,留學生385人;有34個本科專業;有4個博士后科研流動站,4個一級學科博士點,40個二級學科博士點,1個專業學位博士點,13個一級學科碩士點,71個二級學科碩士點,8個專業學位碩士點;擁有1個國家重點學科。

安徽醫科大學

當年9月10日開學。推郭琦元為校長,繆征中為教務長,湯蠡舟為醫務長兼附屬醫院院長。

1927年秋,校董會修訂章程,改辦大學五年制,專科即停止招生。

1930年春,學校改稱東南醫學院,並於1931年奉國民政府教育部訓令核准立案。1931年春,時值上海南洋醫學院停辦,轉學來校者二百餘,統計學生數達五百以上。院本部遷至上海真如鎮,原校址改作附屬醫院。

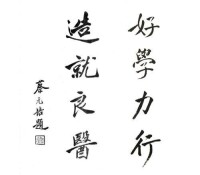

1933年和1934年學校校慶時,時任中央研究院院長蔡元培均前往祝賀,並分別為東南醫學院師生題詞“好學力行”和“造就良醫”,當下傳為佳話。

學校建築

1937年淞滬會戰爆發,日軍入侵,校舍盡毀,師生員工擠往在淪陷后的租界——上海薩坡賽路299號院內。

上海東南醫學院院長郭琦元因擔任中國紅十字會救護總署負責人隨軍南下,學校瀕於解體。在此關鍵時刻,眾推眼科專家張錫祺教授出任院長,聘請病理學專家葉曙任教務長,他們依靠部分教授及上海、青島等地校友,籌集資金,重建校舍,張錫祺還以自辦的上海光華眼科醫院營業收入貼補辦學經費,使學校在條件十分艱難的情況下,得以續辦。抗日戰爭勝利后,學校遷至上海南市製造局路。

1949年上海解放后,東南醫學院響應中共中央華東局發出的“面向農村、面向內地”的號召,在湯蠡舟院長的率領下,於當年12月底整體內遷安徽懷遠縣西門崗,以原美國教會辦的淮西中學、培德女子學校、民望醫院、民康醫院及省立中學等處房舍為校址,佔地300多畝,成為安徽省第一所高等醫科院校。

1951年6月22日,華東衛生部批准將該校由私立改為國立,委託皖北行署正式接管,學校直屬中央衛生部領導。

● 安徽醫學院

1952年,學校全部遷建合肥。當年10月,經安徽人民政府批准,東南醫學院改名為安徽醫學院。

1956年,經衛生部、教育部批准,學校開始招收研究生。

1968年,由於“文革”的影響,學校遷到鳳台縣農村,停止招生4年,第一附院停辦,第二附院被部隊佔用,附院皖西分院也被國防工辦接管,大批教職醫護員工下放,人員流散,校舍、設備損失嚴重。

1970年春,學校遷回合肥。經省革命委員會決定,蚌埠醫學院、安徽中醫學院、蕪湖醫專撤併到安徽醫學院,稱“安徽醫學院總校”,下設蚌埠、蕪湖兩分校,開始招收工農兵學員,學制三年。

1973年,省委、省革命委員會決定取消“安徽醫學院總校”建制,恢復蚌埠醫學院,籌建皖南醫學院。

1975年,學校新建衛生系,設衛生專業;同年,部隊歸還第二附院。

1976年,省委、省革命委員會決定恢復安徽中醫學院,中醫、藥學兩個系連同第二附院划給中醫學院,安醫只保留醫療、衛生兩個系,1所附院。

1978年,安徽醫學院被定為省屬重點大學。

1985年12月,根據安徽省醫學教育事業的布局,省委省政府批准安徽醫學院改名為安徽醫科大學。

1990年,經國務院學位委員會批准為博士學位授權單位,成為第一個具有博士學位授予權的省屬高校。

● 安徽醫科大學

1996年6月,經國家教委批准,更名為安徽醫科大學。

1998年,經教育部批准,可以招生港澳台研究生。

2003年10月,成立研究生學院(前身是1997年3月成立的研究生部)。

2010年,入選國家“特色重點學科項目”建設高校。

2011年底,入選國家建設高水平大學公派研究生項目。

2012年,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”(一期)。

2012年11月,入選教育部衛生部第一批“卓越醫生教育培養計劃”試點高校。

2013年1月,入選國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校。5月,入選第一批臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校。

2014年,入選安徽省第一批地方特色高水平大學。

2017年1月,經省編辦批准,安徽省轉化醫學研究院正式落戶學校,這是全省首個轉化醫學科學領域實體性研究機構。

2019年7月,國家衛生健康委員會下達首批委省共建重點實驗室立項建設任務,由安徽醫科大學第一附屬醫院生殖醫學團隊牽頭的配子及生殖道異常研究實驗室獲批,系全省首個國家衛生健康委重點實驗室。12月,發起成立長三角醫學教育聯盟。

截至2020年8月,學校現有梅山路校區、翡翠路校區、東校區(在建)、巢湖校區、阜陽校區等5個校(院)區,校園佔地面積2086畝,建築面積73.85萬平方米,教學科研設備總值6.63億元。現有研究生學院、基礎醫學院、公共衛生學院、口腔醫學院、衛生管理學院、藥學院、護理學院、馬克思主義學院、生命科學學院、生物醫學工程學院、第一臨床醫學院、第二臨床醫學院、巢湖臨床醫學院、國際教育學院、人文醫學學院、繼續教育學院、第五臨床醫學院、臨床醫學院等18個直屬教學機構。

| 學院詳情 | |||

|---|---|---|---|

| 安徽醫科大學研究生學院 | 安徽醫科大學基礎醫學院 | 安徽醫科大學公共衛生學院 | 安徽醫科大學口腔醫學院 |

| 安徽醫科大學衛生管理學院 | 安徽醫科大學藥學院 | 安徽醫科大學護理學院 | 安徽醫科大學馬克思主義學院 |

| 安徽醫科大學生命科學學院 | 安徽醫科大學第一臨床醫學院 | 安徽醫科大學第二臨床醫學院 | 安徽醫科大學巢湖臨床醫學院 |

| 安徽醫科大學國際教育學院 | 安徽醫科大學人文醫學學院 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽醫科大學成人教育學院 |

| 安徽醫科大學臨床醫學院(獨立學院) | |||

附屬醫院

截至2021年1月,學校有第一附屬醫院、第二附屬醫院、第四附屬醫院、省口腔醫院(附屬口腔醫院)、附屬巢湖醫院、附屬阜陽醫院、附屬宿州醫院、附屬海螺醫院(蕪湖海螺醫院)、附屬安慶第一人民醫院、附屬阜陽人民醫院、附屬亳州醫院等12所直屬附屬醫院,非直屬附屬醫院8所。

| 直屬附屬醫院 | |||

|---|---|---|---|

| 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | 安徽醫科大學第四附屬醫院 | 安徽醫科大學附屬口腔醫院 |

| 安徽醫科大學附屬巢湖醫院 | 安徽醫科大學附屬阜陽醫院 | 安徽醫科大學附屬宿州醫院(宿州市立醫院) | 安徽醫科大學附屬海螺醫院(蕪湖海螺醫院) |

| 安徽醫科大學附屬安慶第一人民醫院(安徽省安慶市第一人民醫院) | 安徽醫科大學附屬阜陽人民醫院(阜陽市人民醫院) | 安徽醫科大學附屬亳州醫院(亳州市人民醫院) | 滁州市第一人民醫院 |

| 非直屬附屬醫院 | |||

|---|---|---|---|

| 附屬省立醫院(安徽省立醫院) | 第三附屬醫院(合肥市第一人民醫院) | 附屬合肥醫院(合肥市第二人民醫院) | 附屬安慶醫院(安慶市立醫院) |

| 附屬六安醫院(六安市人民醫院) | 附屬婦幼保健院(安徽省婦幼保健院) | 附屬兒童醫院(安徽省兒童醫院) | 附屬心理醫院(合肥市第四人民醫院) |

教學醫院

據2019年11月學校官網顯示,學校擁有第一附屬醫院、附屬省立醫院、附屬合肥市第一人民醫院、附屬口腔醫院、第四臨床學院(合肥市第二人民醫院)、第五臨床學院(六安市人民醫院)、第六臨床學院(巢湖市第一人民醫院)、杭州臨床學院(杭州市第三人民醫院)、解放軍八一臨床學院(中國人民解放軍第81醫院)、解放軍臨床學院(解放軍第105醫院)、精神衛生臨床學院(合肥市第四人民醫院)、婦幼保健臨床學院(合肥市婦幼保健院)、解放軍八一臨床學院(中國人民解放軍第81醫院)、滁州臨床學院(滁州市第一人民醫院)、山東皮膚病臨床學院、上海皮膚病性病臨床學院、合肥口腔臨床學院(合肥市口腔醫院)、兒科臨床學院(省立兒童醫院)、宿州臨床學院(宿州市立醫院)、解放軍306臨床學院(北京中國人民解放軍第306醫院)、解放軍307臨床學院(北京中國人民解放軍第307醫院)、空軍臨床學院(北京中國人民解放軍空軍總院)、北京軍區總醫院臨床學院(北京中國人民解放軍軍區總院)、新疆臨床學院(新疆維吾爾自治區人民醫院)、附屬安慶醫院等30餘家臨床教學實習醫院;擁有合肥市疾病控制中心等預防醫學、衛生管理及其他專業實踐教學基地40餘家;分佈於本省各市及北京、上海、江蘇、山東、浙江、廣東等省市。

安徽醫科大學

截至2019年5月,有35人次在國際學術組織和SCI源期刊任職。7人擔任國家級專科學會主委,12人入選教育部高校醫藥學科教學指導委員會專家。8人次擔任國家衛健委“十三五”規劃教材主編。10餘人獲得全國、全省模範教師、優秀教師稱號。

| 名稱 | 數量 |

| 在職教職醫護員工(含直屬附院) | 11532人 |

| 正高 | 395人 |

| 副高 | 1052人 |

| 校本部教職工 | 1276人 |

| 專任教師 | 717人 |

截至2014年4月,有國家“百千萬人才工程”,“新世紀優秀人才”,教育部骨幹教師,衛生部、人事部突出貢獻中青年專家,全國首批青年拔尖人才,“百人計劃”,“皖江學者”特聘教授,高校領軍人才等30人次。有16人次在國際學術組織和SCI源期刊任職,6人次擔任國家“十一五”、“十二五”規劃教材主編。3人擔任國家級專科學會主委,1人在亞洲學術組織擔任主席,9人入選教育部高校醫藥學科指導委員會專家。10多人獲得全國、全省模範教師、優秀教師光榮稱號。有1個高校高端人才引進團隊,1個教育部科技創新團隊,2個安徽省科技創新團隊,3個安徽省“115”科技產業創新團隊。1名教授入選“萬人計劃”第一批教學名師。

| 教育部科技創新團隊 | 皮膚病遺傳學創新團隊 |

| 安徽省科技創新團隊 | 中藥抗炎免疫藥理學科技創新團隊、皮膚病的遺傳學研究團隊 |

| 安徽省“115”產業創新團隊 | 肝硬化食管靜脈曲張出血防治技術應用與開發創新團隊、抗炎免疫藥物的基礎與應用研究創新團隊、造血幹細胞移植創新團隊 |

學校以醫學為主,醫學、理學、工學、管理學、法學等學科協調發展。

截至2021年3月,學校擁有4個博士學位授權一級學科點,40個博士學位授權二級學科點;擁有13個碩士學位授權一級學科點,71個碩士學位授權二級學科點;擁有1個博士專業學位授予權學科,8個碩士專業學位授予權學科;學校建有3個博士后科研流動站;擁有1個國家重點學科,2個國家中醫藥重點學科,14個國家臨床重點專科建設項目,3個省級學科建設重大項目,19個省級重點學科,49個安徽省臨床重點專科;臨床醫學、藥理與毒理學、公共衛生與預防醫學、藥學、生物學等5個學科獲安徽省屬公辦普通本科高校一流學科獎補資金項目。

皮膚病與性病學為國家重點學科,中藥藥理學、中醫腫瘤病學為國家中醫藥重點學科,有12個國家臨床重點專科,19個省級重點學科,42個省級臨床醫學重點學科和重點扶持學科。

截至2020年9月,在ESI(基本科學指標資料庫)中,學校臨床醫學、藥理學與毒理學、分子生物學與遺傳學、生物與生物化學、免疫學、神經科學與行為學6個學科進入ESI全球排名前1%。

| 博士后科研流動站(3個) | 藥學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學 |

| 一級學科博士學位授權點(4個) | 臨床醫學、藥學、基礎醫學、公共衛生與預防醫學 |

| 二級學科博士學位授權點(35個) | 免疫學、內科學、兒科學、老年醫學、神經病學、精神病與精神衛生學、皮膚病與性病學、影像醫學與核醫學、臨床檢驗診斷學、外科學、婦產科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、腫瘤學、康復醫學與理療學、運動醫學、麻醉學、急診醫學、流行病與衛生統計學、兒少衛生與婦幼保健學、藥物化學、藥劑學、生藥學、藥物分析學、微生物與生化藥學、藥理學等 |

| 一級學科碩士學位授權點(13個) | 心理學、生物學、生物醫學工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、中藥學、護理學等 |

| 博士專業學位授權點(1個) | 臨床醫學博士 |

| 碩士專業學位授權點(9個) | 臨床醫學碩士、口腔醫學碩士、公共衛生碩士、藥學碩士、中藥學碩士等 |

| 省級重點學科(19個) | 藥理學、病原生物學、免疫學、病理學與病理生理學、兒少衛生與婦幼保健學、口腔臨床醫學、社會醫學與衛生事業管理、中藥學、老年醫學、內科學(消化系病、傳染病、血液病)、神經病學、外科學(泌尿外、骨外、普外)、婦產科學等 |

| 國家臨床重點專科(12個) | 呼吸內科、神經內科、泌尿外科、皮膚科、急診科、麻醉科、病理科等 |

•質量工程

截至2014年4月,該校設有臨床醫學(七年制)、臨床醫學(五年制)、口腔醫學、預防醫學、生物技術、護理學、公共事業管理、藥學、中藥學、醫事法學、食品質量與安全、臨床藥學、生物醫學工程等24個本科專業。躋身國家“中西部高校基礎能力提升工程”,是國家級大學生創新創業訓練計劃承擔高校。

《流行病學》、《臨床藥理學》是國家級精品課程,預防醫學、藥學、臨床醫學、公共事業管理專業是國家級高等學校特色專業建設點,臨床藥理學教學團隊為國家級教學團隊,公共衛生與預防醫學實驗教學中心獲批國家級實驗教學示範中心。啟動卓越醫生教育培養計劃,3個項目躋身國家級試點。1門課程入選教育部來華留學英語授課品牌課程。獲得國家級教學成果二等獎一項。

學校掠影

國家級專業綜合改革試點:藥學、臨床醫學

省級特色專業:生物技術、口腔醫學、護理學、臨床醫學(康復醫學)、衛生檢驗與檢疫、公共事業管理、麻醉學等

省級專業綜合改革試點:口腔醫學等

省級教學團隊:醫學免疫學教學團隊、衛生事業管理教學團隊、《思維與溝通》教學團隊、麻醉學教學團隊、藥理學教學團隊、婦產科學教學團隊等

省級實驗教學示範中心:基礎核醫學與輻射防護實驗中心、病原與免疫學實驗中心、細胞生物學實驗中心、形態學實驗中心、理化中心、機能學實驗中心等

省級精品課程:實驗室生物安全、外科學、醫學形態學實驗課程、內科學、分子生物學(研究生)、葯事管理學、兒科學、兒童少年衛生學、細胞生物學、衛生管理運籌學、生理學、婦產科學、思維與溝通、兒科學、組織學與胚胎學、病理學、生物藥劑學與藥物動力學、全科醫學概論、細胞生物學、生理學、病理生理學、生物化學、臨床流行病學等

安徽省人才培養模式創新實驗區:醫藥複合型人才培養模式創新實驗區、衛生事業管理專業應用型人才培養模式創新實驗區

截至2019年7月,學校建有1個科技部省部共建國家重點實驗室培育基地,3個教育部重點實驗室,1個國家衛生健康委員會重點實驗室,32個省部級實驗室;有1個教育部科技創新團隊,2個安徽省科技創新團隊,3個安徽省“115”產業創新團隊,3個安徽省高校科研創新平台團隊,1個安徽省高校智庫;是國家藥品臨床研究基地。

科技部省部共建國家重點實驗室培育基地:皮膚病學教育部重點實驗室

省部共建重點實驗室:省部共建教育部重要遺傳病基因資源利用重點實驗室

教育部重點實驗室:抗炎免疫藥物教育部重點實驗室、皮膚病學教育部重點實驗室

安徽省重點實驗室:安徽省基因研究重點實驗室、安徽省分子醫學重點實驗室、安徽省中藥研究與開發重點實驗室、抗炎免疫藥理學安徽省重點實驗室、安徽省重要遺傳病基因資源利用重點實驗室、安徽人口健康與優生省級實驗室、安徽人群健康與重大疾病篩查和診斷省級實驗室、安徽天然藥物活性研究省級實驗室、徽省口腔疾病研究省級實驗室、安徽口腔疾病研究省級實驗室、消化疾病安徽省重點實驗室、人畜共患病安徽省重點實驗室、安徽病原生物學省級實驗室、安徽老年病分子醫學省級實驗室、安徽內分泌代謝省級實驗室等

安徽省工程技術中心:安徽省天然藥物活性成分工程技術研究中心、抗炎免疫藥物安徽省工程技術研究中心

安徽省高校重點實驗室:安徽省高校抗炎免疫藥理學重點實驗室、安徽省高校消化疾病重點實驗室等

國家中醫藥管理局中醫藥科研三級實驗室:抗炎免疫中藥藥理研究實驗室、中藥藥理實驗室、中藥藥理(心腦血管)實驗室、中藥化學實驗室

科技公共服務平台:安徽省生物醫學基礎與應用科技公共服務平台、安徽省臨床檢測技術公共服務平台、安徽省新葯安全評價中心

安徽省國際科技合作基地:安徽省護理學國際聯合研究中心

安徽省高等校人文社會科學重點研究基地:安徽醫科大學醫學人文研究中心

安徽省2011協同創新中心:安徽省疑難重症皮膚病協同創新中心、安徽省神經精神疾病與心理健康協同創新中心、安徽省抗炎免疫藥物協同創新中心

安徽省高校產業共性技術研究院:安徽省創新藥物研究院

安徽省高校智庫:安徽省健康發展戰略研究中心

省級研究院:安徽省轉化醫學研究院

直屬科研單位:安徽醫科大學臨床藥理研究所、安徽醫科大學皮膚病研究所、安徽醫科大學衛生事業管理研究所、安徽醫科大學科研實驗中心、安徽醫科大學實驗動物中心、安徽醫科大學高等醫學教育研究所等

2007年至2012年,該校科技項目總經費達2.54億元,其中縱向經費達1.99億元,國家級項目經費佔縱向經費的70.7%。獲各級各類科技成果獎105項,其中省部級一等獎以上項目7項。發表學術論文9166篇,自然科學類三大檢索論文714篇。出版學術著作200餘部。2009年至2013年,該校共承擔“863”、“973”計劃、國家科技支撐計劃和國家自然科學基金項目等420餘項。國家自然科學基金立項數近年來保持安徽省屬高校領先地位。研究成果分別入選2010年度中國科學十大進展和2012年度中國高校十大科技進展。獲國家科技進步二等獎一項、高校自然科學技術獎高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)一等獎一項、中華醫學科技獎一等獎三項、中華醫學科技獎醫學科普獎和衛生管理獎各1項。先後以責任作者單位在《新英格蘭醫學雜誌》、《自然遺傳學》等國際著名SCI刊物發表多篇高水平研究論文,在複雜疾病易感基因研究上居國內領先水平。

2008年度,該校共獲國家自然科學基金立項35項,總資助經費1018萬元;發表國內科技論文1612篇,全國高校排名第49位,首次進入全國高校50強,發表SCI期刊收錄論文被引92篇223次,全國高校排名第98位,首次進入全國高校百強行列。該校皮膚遺傳研究團隊發現銀屑病易感基因,國際著名雜誌《自然遺傳》(NatureGenetics)在線發表研究成果,這一發現標誌著中國銀屑病的易感基因研究達到了世界領先水平。繼2005年和2006年連續獲得中華醫學科技獎一等獎之後,該校徐德祥和魏偉教授領銜再獲中華醫學科技獎三等獎一項。2001級藥理學碩士研究生一科技論文被評為2007年度中國百篇最具影響國內學術論文。

2009年度,該校自然科學研究排名躍升至安徽省省內第3位、省屬高校第1位。再次榮獲中華醫學科技獎一等獎,榮獲中華醫學科技獎科普獎,榮獲安徽省科學技術獎二等獎6項、三等獎8項,中華預防醫學會科學技術獎三等獎1項。共有246項項目獲得資助(含16項橫向課題),資助總經費3384.81萬元。其中國家自然科學基金立項39項,總資助經費1038萬元;新增1項科技部“十一五”計劃重大新葯創製專項,1項973計劃項目前期專項,1項863計劃專項。發現銀屑病、紅斑狼瘡和麻風病易感基因的三項原創性重大成果被國際頂尖醫學雜誌《新英格蘭醫學雜誌》和《自然遺傳》刊載。發表論文全國高校排名第44位,全國醫藥類高校排名第12位,國內論文被引全國高校排名第66位。張學軍教授研究組利用全基因組關聯研究發現銀屑病、白癜風和麻風病易感基因的研究成果被評為2010年度中國科學十大進展之一。

2011年,該校榮獲中華醫學科技獎衛生管理獎1項,中華醫學科技獎三等獎1項,各類省級獎項16項。發表國內科技論文2302篇,在全國高校排名位列第31位,SCI收錄文獻全國高校排名112位,35篇論文被評為“表現不俗的論文”,8篇論文進入SCI學科影響因子前1/10的期刊。《2010年自然出版指數中國報告》中該校位列中國區第13位,在《自然》子刊《自然遺傳》排名上,該校名列全國榜首。共有426個項目獲得資助,資助總經費6078萬元,其中國家自然科學基金年度97項,資助經費3809萬元,立項數和經費數繼續穩居省屬高校首位,連續10年保持遞增,首次獲得國家社科基金立項。截至2012年12月,該校發表在《自然遺傳》和《新英格蘭醫學雜誌》的論文已達到17篇。2012年,該校國家自然科學基金立項88項,總資助經費4339萬元,首獲國家自然科學基金首批優青項目資助。

截至2019年5月,國家自然科學基金立項數連續15年保持省屬高校領先地位。研究成果分別入選2010、2014年度中國科學十大進展和2012年度中國高校科技十大進展。獲國家科技進步二等獎1項、教育部高等學校科學研究優秀成果獎一等獎1項、中國青年科技獎2項、中華醫學科技獎一等獎4項,安徽省自然科學獎一等獎4項、二等獎5項。先後在《細胞》《新英格蘭醫學雜誌》《自然遺傳》等國際著名SCI刊物發表多篇高水平論文。

•館藏資源

據2019年5月學校和圖書館官網顯示,安徽醫科大學圖書館館藏有各種出版類型的館藏書刊136萬冊,為全國生物醫學文獻資源共享網路安徽省級中心館,擁有安徽省省屬高校唯一的教育部科技查新工作站,是安徽省高校數字圖書館醫學分中心。開通了移動圖書館、安裝了萬方、維普信息資源系統、中國知網等中文全文資料庫;SCIE、CSCD、中國生物醫學文獻服務系統(SionMed)、Biosis Previews(BP)等書目文摘型資料庫;ELSEVIERScienceDirect(SDOS)、Nature、SpringerLink、OxfordJournals、EBSCO、OVIDLWW、WileyOnlineLibrary等外文全文資料庫;安裝了新東方多媒體學習庫、醫學教學素材庫、網上報告廳、超星數字圖書館、中國數字圖書館和書生之家數字圖書館;安裝了讀秀知識庫原文傳遞系統和濟南泉方本地PubMed原文傳遞服務等。

•學術刊物

據2019年11月學校官網顯示,安徽醫科大學出版中心前身是安徽醫科大學學報編輯部,1955年成立,負責編輯、管理和指導安徽醫科大學各期刊的編輯出版工作,出版中心由學校直屬管理。除了編輯出版《安徽醫科大學學報》、《中國藥理學通報》、《臨床與實驗病理學雜誌》三份期刊(均被《中文核心期刊要目總覽》和中國科技核心期刊收錄)外,還代行學校管理、指導由學校主管、主辦、承辦、協辦的12種醫學學術期刊,他們是《疾病控制雜誌》、《肝膽外科雜誌》、《臨床骨科雜誌》、《臨床肺科雜誌》、《臨床眼科雜誌》、《臨床護理雜誌》(安徽省衛生廳主辦)、《頸腰痛雜誌》、《中國基層醫藥雜誌》、《中國農村衛生事業管理》(中華預防醫學會主辦)、以及由安徽省醫學會主辦、安徽醫科大學附屬省立醫院編輯出版的《立體定向與功能性神經外科雜誌》、《臨床輸血與檢驗雜誌》、《臨床心電學雜誌》。這15種期刊都具有CN和ISSN刊號,都可以在國內外公開發行。其中的13種被國家科技部中國科技信息研究所論文統計與分析中心收錄為統計源期刊,即中國科技核心期刊。

截至2019年5月,安徽醫科大學與中國人民解放軍軍事醫學科學院、清華大學、中國科學院合肥物質科學研究院、香港大學等建立戰略合作夥伴關係,與北京航空航天大學合作開展醫工交叉創新研究,積極發展“新醫科”。臨床學院達50餘所,實踐教學基地90餘所,分佈於安徽省各地市及北京、上海、江蘇、山東、浙江、廣東、福建、新疆等省(市、自治區)。學校同美國、德國、英國、俄羅斯、澳大利亞、加拿大、義大利、日本、西班牙、瑞典、馬來西亞、迦納、衣索比亞、韓國以及台灣地區、香港地區等16個國家和地區的高等院校廣泛開展合作交流與合作辦學,雙方互派專家學者、互派學生、相互交流信息資料、共同開展人才培養和科研合作。

該校主辦了2011國家自然科學基金委醫學科學領域國家傑出青年科學基金中期答辯與結題驗收會、中德複雜疾病遺傳學研究論壇、全基因組關聯分析研究國際論壇等大型國際國內學術會議。

| 新增一級學科碩士點 | ||

| 時間 | 學科代碼 | 學科名稱 |

| 2021年7月26日 | 1204 | 公共管理 |

| 職務 | 名錄 |

|---|---|

| 黨委書記 | 顧家山 |

| 校長 | 曹雲霞 |

| 黨委副書記 | 劉群英 |

| 副校長 | 余永強、梁朝朝、肖聖龍、呂雄文 |

| 紀委書記 | 黃新美 |

| 校長 | 黨委書記 | ||||

| 姓名 | 職務 | 任職時間 | 姓名 | 職務 | 任職時間 |

| 郭琦元 | 東南醫大校長 | 1926年5月—1930年1月 | 李廣濤 | 黨委書記 | 1951年2月—1956年6月 |

| 郭琦元 | 東南醫學院院長 | 1930年1月—1947年1月 | 陳韌 | 黨委書記 | 1956年1月—1964年2月 |

| 張錫祺 | 東南醫學院院長 | 1947年1月—1952年10月 | 李廣濤 | 黨委書記 | 1964年2月—1966年10月 |

| 張錫祺 | 安徽醫學院院長 | 1952年10月—1960年5月 | 崔劍曉 | 黨委書記 | 1964年2月—1966年10月 |

| 陳韌 | 安徽醫學院院長 | 1960年12月—1964年2月 | 陸志傑 | 黨的核心小組組長 | 1970年2月—1971年4月 |

| 李廣濤 | 安徽醫學院院長 | 1964年2月—1966年10月 | 杜旭 | 黨委書記 | 1971年4月—1973年5月 |

| 陸志傑 | 革委會主任 | 1968年6月—1970年2月 | 陳韌 | 黨委書記 | 1973年5月—1976年6月 |

| 李培生 | 革委會主任 | 1971年2月—1973年5月 | 張長安 | 黨委第一書記 | 1976年6月—1977年8月 |

| 范瑞峰 | 革委會主任 | 1973年5月—1976年6月 | 陳韌 | 黨委書記 | 1976年6月—1977年9月 |

| 龍雲彩 | 革委會主任 | 1976年6月—1977年8月 | 龍雲彩 | 黨委書記 | 1976年6月—1977年8月 |

| 劉正文 | 革委會主任 | 1977年9月—1978年2月 | 劉正文 | 黨委書記 | 1977年9月—1979年1月 |

| 程毅川 | 安徽醫學院院長 | 1978年2月—1983年9月 | 田玉秀 | 黨委書記 | 1979年1月—1983年10月 |

| 許建平 | 安徽醫學院院長 | 1983年10月—1985年3月 | 姚靜篁 | 黨委書記 | 1983年10月—1988年8月 |

| 徐叔雲 | 安徽醫學院院長 | 1985年4月—1985年12月 | 任詩書 | 黨委書記 | 1991年3月—1995年8月 |

| 徐叔雲 | 安醫大校長 | 1985年12月—1997年9月 | 夏英庭 | 黨委書記 | 1995年8月—2003年6月 |

| 夏英庭 | 安醫大校長 | 1997年9月—2001年12月 | 桂寧東 | 黨委書記 | 2003年6月—2008年9月 |

| 張學軍 | 安醫大校長 | 2003年6月—2014年3月 | 李俊 | 黨委書記 | 2008年9月— |

| 曹雲霞 | 安醫大校長 | 2014年3月— | ----- | -------------- | ------------------------- |

•校徽

校標圖案主體由迎客松、蛇杖和阿拉伯數字“1926”等基本元素組合構成。圖案呈圓形,圖案內圓上弧為郭沫若所題的中文校名,下弧是安徽醫科大學英文全稱。其中迎客松代表學校位於安徽省,蛇杖代表學校的醫學屬性,1926是學校的建校時間。

徠•校訓

“好學力行,造就良醫”是中國著名的民主革命家、教育家蔡元培先生分別於1933年和1934年為安徽醫科大學前身———上海私立東南醫學院師生的題辭。

蔡元培先生的題詞

“造就”、“良醫”是兩個通俗的現實話語,質樸無華。“造就”是錘鍊的過程,是方法,上承“力行”並將“力行”具體化。

人才的造就有其主客觀兩個方面,主觀是自身修養,它以自覺即“好學”為其主,“力行”為其輔,主輔並進,相輔相成,缺一不可,此可稱其為內因;客觀是外在培育,以教育為其主,養成為其輔,“力行”既有教育的一面,又有養成的一面,它同社會環境,特別是學校環境融合在一起,構成通往“目標”的重要條件,此可稱其為外因。主客觀並進,內外因結合,就是目標“造就”過程。“良醫”即醫學教育的目標,是指道高德馨、學富術精的醫生,他們應是是德才兼備的人類健康之衛士,當以人民利益為上,是一個民族不可或缺的神聖職業。

•校風學風

求真、求精、求新

| 姓名 | 備註 |

| 李廣濤 | 安徽醫科大學首任黨委書記、院長 |

| 秦伯益 | 1949年考入東南醫學院。軍事醫學科學院原院長,現為該院學術委員會主任委員,中國工程院院士、中國工程院主席團成員。主要從事神經精神藥理毒理學研究,曾獲國家發明獎二等獎一項、國家科技進步獎二等獎二項、光華科技基金獎一等獎一項、軍隊和地方科技進步獎一、二等獎多項。1998年榮獲總後勤部科學技術“一代名師”稱號。 |

| 於仲嘉 | 中國當代著名顯微外科專家,骨科主任醫師,終身教授,世界外科學會會員。首批享受政府特殊津貼。現任中國上海國際四肢顯微外科訓練中心主任、上海市創傷骨科臨床醫學中心名譽主任、上海市四肢顯微外科研究所名譽所長、上海交通大學教授和機械與動力工程學院兼職教授、安徽醫科大學兼職教授。 |

| 劉德培 | 醫學分子生物專家。研究員,博士生導師,中國工程院院士。現任中國醫學科學院院長、中國協和醫科大學校長。 |

| 何蘊韶 | 中山大學教授,博士生導師,中山大學達安基因股份有限公司董事長,衛生部醫藥生物工程技術研究中心主任。 |

| 陳規劃 | 中山大學附屬第三醫院院長、黨委副書記、教授、博士研究生導師。近年來承擔了國家973計劃項目、863計劃項目等多項基金資助,先後獲國家科學技術進步二等獎,教育部科學技術進步一等獎,第二屆中國醫師獎,中國醫院優秀院長獎,2005-2006年度衛生部有突出貢獻中青年專家稱號。 |

| 姚志彬 | 中山大學中山醫學院教授,博士生導師,現任十一屆全國政協常委,九三學社中央常委、廣東省委會主委,廣東省政協副主席。 |

| 凌文華 | 中山大學預防醫學研究所教授,教授/博士生導師、中山大學公共衛生學院,院長、中山大學預防醫學研究所,所長、中山大學衛生幹部培訓中心主任。 |

| 金會慶 | 曾任中華全國工商業聯合會副主席,第九、十、十一、十二屆全國人大代表。曾獲國家科學技術進步一等獎、二等獎各一項,全軍科學技術進步二等獎,衛生部科學技術進步二等獎,全國民辦教育辦學優秀獎、“全國優秀留學回國人員五十傑”等榮譽。 |

| 黃教悌 | 現任美國加州大學洛杉磯醫學院泌尿外科病理學系主任。 |

| 許嵩 | 中國內地知名創作型男歌手。 |

2020年10月22日,位居2021年U.S.News世界大學排名1452位。

2021年,軟科世界大學學術排名第701-800位區間。

2021年1月,位列2021中國內地大學ESI排名第96名。

2021年4月12日,安徽醫科大學榮獲安徽省科學技術獎一等獎。