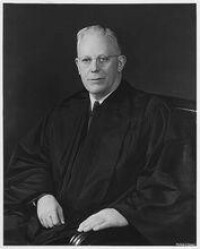

厄爾·沃倫

第30任加利福尼亞州州長

厄爾·沃倫(Earl Warren,1891年3月19日-1974年7月9日)是美國著名政治家、法學家,擔任過美國加利福尼亞州州長,1953年至1969年期間擔任美國首席大法官。在擔任首席大法官期間,美國最高法院做出了很多涉及種族隔離、民權、政教分離、逮捕程序等著名判例。2006年,沃倫被美國的權威期刊《大西洋月刊》評為影響美國的100位人物之一(名列第29位)。

厄爾·沃倫

1942年,沃倫以共和黨的身份當選加利福尼亞州州長,並在1946年和1950年連任兩屆。在擔任州長時,他支持在第二次世界大戰期間扣留在美日本人和日裔,在經濟方面工作出色,為二戰後直到1960年代中期的近20年繁榮打下了基礎,並為加州建設了聲望卓著的公立大學系統,為兩代加州人提供了質高價廉的高等教育。沃倫在1948年曾作為副總統候選人和托馬斯·杜威搭檔參加美國總統大選,但以微弱之差敗給了杜魯門。

圖片參考資料

1953年,艾森豪威爾總統提名沃倫出任最高法院首席大法官,令很多人意外的是,沃倫比預料的更加傾向於自由派,以至於艾森豪威爾總統認為提名沃倫乃是他“一生中所犯的最愚蠢的錯誤” 。在沃倫擔任首席大法官期間,美國最高法院做出了一系列里程碑式的判決,包括1954年的布朗訴教育委員會案(裁定公立學校種族隔離違憲)、1962年到1964年期間以“貝克訴卡爾案”為首的“一人一票”諸案(極大地提高了城市選區選民的投票權重,強調各選區間選票價值的相對平等)、Hernandez 訴德克薩斯州案(裁定墨西哥裔美國人有權參加陪審團)、1964年的紐約時報訴沙利文案(確立了對公眾人物誹謗案件的“真實惡意原則”),1966年的米蘭達訴亞利桑那州案(要求警方羈押當事人必須告知其擁有某些權利,包括請律師的權利,常被稱為米蘭達警告。

肯尼迪遇刺案發生后,沃倫擔任調查委員會主席,該委員會又被稱為沃倫委員會。在調查之後,該委員會得出結論說(沃倫報告),行刺純屬個人所為。

1969年,沃倫從最高法院退休。

卡伯特·奧爾森 加利福尼亞州州長

1943年-1953年 繼任:古德溫·奈特

前任:弗雷德·M·文森 美國首席大法官

1953年-1969年 繼任:沃倫·E·伯格

《時代周刊》封面上的厄爾·沃倫(1953年)

這一切屬於那個“從華盛頓發話的全能上帝”——沃倫法院。沃倫法院掀起了一場又一場憲政革命,推動了美國五六十年代的種種社會運動。因此,後世稱沃倫法院秉持“司法主動主義”、“積極有為的自由派司法”,較為否定的看法認為它有違司法審查制約多數的原則,實乃“司法專制”。其實,後者並不新鮮,沃倫法院判決的許多里程碑式的案件大多在當時就受到這樣的指責。這一點,《沃倫法院和美國政治》一書的作者鮑威看得很清楚:當然,會有不利的評價,沃倫法院在解釋這些上並不成功。因為,沃倫法院並不想在這方面成功。

沃倫法院旨在維護公民權利與公民自由,崇敬它的一代人著迷於它也正在於此。但是,沃倫法院在摧毀舊社會上一點也不超前於整個美國、超前於美國人民。相反,它與二十世紀中期美國人的社會準則相一致。就精英們喜歡講的主義而言,它是肯尼迪-約翰遜自由主義的邏輯延伸。就現代民主社會的芸芸眾生而言,每個普通美國人都明白,依據錢多錢少決定其權利和自由的多寡實為謬誤、依據膚色種族黑白相隔也有違良心;每個普通美國人都能說出陪審團審判與軍事長官審判的不同;每個普通美國人也都能理解沃倫法院面對刑訊逼供時那種“渾身不自在”,理解沃倫法院不選擇以確實有罪但有失保護的罪犯、而選擇被錯誤定罪的無辜者作為刑事程序領域革命的突破口。而且,1950年代的美國觀念也不再是維多利亞女王統治時期的英國觀念。美國人與沃倫法院這個憲法闡釋者的息息相通表露無遺。

布朗案就是這種息息相通的一個最好例證,四分之三的美國人贊成廢除種族隔離:美國人相信憲法在關鍵問題上包含並要求道德正確的結果。美國是好的,憲法是好的;因此,重要憲法案件的結果也應該是好的。人們顯然與沃倫法院一樣,不再假裝相信種族隔離有利於黑人的謊言。

這種息息相通還有更好的闡釋,那就是沃倫法院影響最為深遠的1962年貝克訴卡爾案。沃倫法院確定:多數原則乃民主制度不可或缺之物,必須確立一人一票原則予以保障。“人民在自己的政府中得到公平代表之權,乃一切民主政體之最基本公民權利”。

為了徹底確立一人一票原則,沃倫法院在雷諾茲案中繼續強調這一點。多數原則是民主制的基石:“就邏輯而言,在形式上以代議制政府為基礎的社會中,一州人民之多數可以選擇該州立法者的多數,這合情合理。”一人一票將確保“每個公民在選舉其議會成員時均有同樣有效的發言權。”同樣有效的發言權進而將促進產生作為整體的選民的“公平且有效的代表”的進程。任何其他方式都是不公平的歧視,正如布朗案或者格里芬訴伊利諾斯州案所譴責的那樣。而“平等保護條款所要求的正是所有地方、所有種族的所有公民的實質上平等的州議會代表權。”說到底,“立法者代表人,而非樹木或者土地。立法者由選舉人,而非農場、城市或者經濟利益選舉。”

當時即有人指責沃倫法院把一人一票這個強調精確度的數學理想作為憲法原則,然而,正是這個數學理想更好地與多數主義民主契合,它也說明水平不在馬歇爾之下的沃倫所領導的沃倫法院深刻地理解了代議制民主的真諦,並找到了這個制憲者們的偉大設想與美國人最基本權利嚴實合縫的恰切聯結點。一人一票,顯然是每個美國人都能理解的。

這種息息相通也正是制憲者們的追求。1787年制憲會議上,弗吉尼亞代表麥迪遜說,“全國議會至少有一院需由人民選舉。否則,人民與治理者及官員之間感情上的息息相通就將蕩然無存。”(《美國制憲會議辯論記錄》,麥迪遜著 尹宣譯,萬象書坊 p28)制憲者們相信,沒有人民的信心支撐,世界上的任何政府都不可能長治久安。也正是因此,美國得以一反古典共和的傳統理念,在地上創造出了一個人數越多越共和、疆域越大越民主的制度。

這種息息相通恰當地解釋了為什麼沃倫法院被稱為人民的法院(People’s Court)。人們無法理解、無法接受沃倫法院四面出擊的積極有為,恰恰是沒有真正的理解美國法院的政治作用,恰恰忘了最高法院是美國政府的三個分支之一。沃倫法院對政治社會的深遠影響甚至是不得已而為之。托克維爾早就指出,只要大法官們“不否認正義”,“就不能拒不審理”美國的政治問題。“他們履行法官的嚴肅職責,就是在盡公民的義務”(《論美國的民主》。輕鬆一點的講法,沃倫法院的所作所為只是在其位謀其政,克盡職守而已。而且,美國仍然是美國人的美國,“與一切人民治理的國家一樣,多數是以人民的名義進行統治的”(《論美國的民主》,從這一點來看,沃倫法院作為人民的法院,當之無愧。

人民在立國時一次性地行使了立憲權,而將立法權賦予國會。為了保障自己的權力不被自己的代表僭越,人民授權法官依據憲法不適用違憲的法律,最高法院因此被打造成為制約多數的利器。然而,沃倫法院處理重大的政治問題時,往往也是國會和總統拒不作為的時候。同時,貝克案之後,依據一人一票原則選舉產生的新國會,顯然已經不再事事阻撓最高法院了。多數在美國構成了決定性的力量,任何團體都不得不仰賴於多數。而這個多數,恰恰正是沃倫法院校正選舉政治進程、保障少數權利和自由、執行民權法案的結果。在公眾理解了代議制民主的情況下,沃倫法院促使它更為民主。因此,這個時候,司法審查不再是個制約多數的利器,而成為多數的助推器。

厄爾·沃倫

腳註四暗示最高法院將保護個人的基本權利,並撤銷對經濟行為的憲法保護;指示最高法院審查管制投票與政治表達的法律、保護那些需要保護的分散而孤立的少數、執行權利法案的具體要求確保對言論與宗教的保護。沃倫法院通過腳註四擴展了權利,並保護那些被政治進程排斥的人。黑人、刑事被告、窮人、重新分配國會議席、言論自由以及共產主義案件等領域都適用腳註四。因此,儘管在沃倫法院十六年間判決的1750個案件中僅引用了腳註四兩次(一次在卡曾巴赫訴摩根案的法院判決意見中,一次布倫南在布朗費爾德訴布朗案中的獨立判決意見中),沃倫法院實質上是在按照這個美國憲法上最著名的腳註運作。在這個意義上,沃倫做出了恰當地定位:沃倫法院是個“連續性的團體”。

這進一步說明了鮑威的意旨,沃倫法院並不是在真空之中運作的,聯邦最高法院是與美國政治、文化和知性事件相互影響的政府的三個相互平等的分支之一。沃倫法院沒有創造社會運動;它只是對它們做出反應。當然,它做出了正確的反應。

米蘭達訴亞利桑那州案

米蘭達訴亞利桑那州(Miranda v. Arizona,384 U.S. 467(1966))

1963年3月初的一天,亞利桑那州鳳凰城的一名白人姑娘被一個帶有西班牙語系口音的年輕人綁架並強姦。通過一段時間的調查,警察發現了一名嫌疑人,此人名叫厄尼斯多?米蘭達。米蘭達出生於一個墨西哥移民家庭,父親是一個油漆工。他自幼就不喜歡上學,屬於“經常在街頭混的男孩”,而且多次被送進少年管教機構。九年級的時候,他終於輟學,後來當過兵,干過雜活。他的工作記錄也不太好,他曾經因為在工作時間擅離職守而被解僱。另外,他還曾因為盜竊汽車而被判刑,在聯邦監獄關了一年。本案發生的時候,米蘭達23歲。

1963徠年3月13日,警察逮捕米蘭達后將其帶到警察局,受害人指認了米蘭達。然後,警察將米蘭達帶到審訊室,由兩名警察進行訊問。警察沒有告知米蘭達依法享有的權利。在兩個多小時的審訊時間內,兩名警察使用一切“合法”的手段迫使米蘭達供認自己的罪行,包括“一人唱紅臉一人唱白臉”的審訊策略,並最終獲得了有米蘭達簽名的書面供詞。在那份供詞的上方有一段事先統一列印好的文字:“本口供是我自願作出的,沒有威脅也沒有豁免的承諾,我完全知曉我的法律權利,明白我所做的任何陳述都可能用來反對我。”陪審團採納了該口供並做出了有罪判決。米蘭達對判決不服,在政府為其指定的律師的幫助下一直上訴到最高法院。1966年初,最高法院決定受理該案,並於6月13日以5:4的表決結果作出推翻原判的裁決,裁決中說道:“(a)……(d)在沒有其他有效措施下,以下保障憲法第五修正案的程序必須遵守:在進行任何訊問之前,必須清楚的告知被羈押人:1、你有權保持沉默,你所講的一切都可在法庭上用作對你不利的證據;2、你有獲得律師幫助的權利,訊問時有權要求律師在場;3、如果你沒有錢委託律師,我們將為你指定一名律師。 (e)在訊問之前或在訊問過程中,犯罪嫌疑人表示想要保持沉默,訊問必須停止;如果他表示想要見律師,訊問必須停止,直到律師到來。(f)在律師不在場的情況下進行的訊問並且取得了供述,那麼要由政府來證明被告明知且理智地、明智地放棄了律師權。(g) 在被羈押訊問期間,犯罪嫌疑人回答了一些問題,但沒放棄他的特權,他還可以在後來的訊問中主張保持沉默。(h)給予警告並且放棄權利,是被告人作出的有罪供述或無罪辯解具有可采性的先決條件。……”。聞名世界的米蘭達規則就這樣誕生了。

該判決是由聯邦最高法院首席大法官厄爾。沃倫起草的,米蘭達判例也是沃倫大法官做出的最受爭議的判決之一。也有很多人把米蘭達規則的產生歸咎於這位具有司法改革風格的人物身上。但是,其實米蘭達規則的產生是有其歷史必然性的。“在18世紀中葉,普通法特別關注被告人自主決定是否作出供述的權利,布萊克斯通告誡道,依照叛國罪律條,‘匆忙作出,缺少保障的供述……不應當採納為證據。’” “然而,到1836年,政策又傾向於採納供述。”那時採取的做法是,不論是在什麼情況下,只要被控告人做了對自己不利的供述,“一旦有效證實,無需任何補強便可足以判處其有罪”。到20世紀早期,可能由於犯罪率的攀升及文化混亂,司法部門更傾向於打擊犯罪。當時刑訊逼供現象嚴重,而法院則放之任之。1936年布朗訴密西西比州(Brown v. Mississippi,297 U.S. 278,56 S.Ct. 461,80 L.Ed. 682)一案中,犯罪嫌疑人被採取吊打的方式取得的證言被密西西比州法院作為定罪的依據。到20世紀40年代,警察強制訊問的情況又發生了一些變化。警察在訊問中,逐漸從折磨、威脅轉向用更潛在壓力的方式給犯罪嫌疑人施加壓力,使犯罪嫌疑人在強迫氛圍中作出不利於自己的供述。因此,聯邦最高法院表現出要制定一項對供述任意性更明確的檢驗標準。除此之外,20世紀60年代美國的種族問題十分嚴重,並且“最高法院肯定知道大部分關於供述案件的上訴涉及的是黑人被告” ,“似乎聯邦最高法院將限制訊問作為其種族平等工作議程的一部分” 。“將潛在強迫拿來做更加有洞察力的檢驗標準,應當會對貧窮的、教育程度不高的被告人更有利,因此有助於減輕影響到刑事司法制度的社會及經濟不平等”。 20世紀50年代及60年代早期,聯邦最高法院做出了一系列有利於被告人的裁定,因此使很多法官對那些受到不公正訊問的被告抱有更多的同情態度。同時,“美國刑事司法體系總是製造出聯邦最高法院認為有問題的結果。”因此,最高法院認為他們應該制定一些規則來規範刑事司法活動。1964年在艾斯考波多訴伊利諾斯州(Escobedo v. Illinois 378 US 478 (1964))案件的裁決中,聯邦最高法院第一次明確說明了絕對的保持沉默的權利,並且強調是否給予並且是正確的給予了告知,強調被告是否已經放棄了沉默權。

但是,實踐表明,該判例“其裁定意見模稜兩可,混亂又受限制的裁定”,也就是該判例並沒有發生太大的作用。因此,“如果聯邦最高法院想真正對典型的被告人提供保護,它需要更弦易張,做出更大的動作。當然,這劑良方就是米蘭達訴亞利桑那州判例”。因此,1966年誕生的米蘭達規則,不能說不是歷史發展的必然及當時社會現實的結果。