俄館播遷

俄館播遷

俄館播遷(朝鮮語:아관파천)是指1896年2月11日朝鮮王朝君主高宗李熙率領王族從日本控制的王宮逃到俄國駐朝公使館的事件。這起事件的主導者是李范晉、李完用等朝鮮親俄派及俄國前駐朝公使韋貝爾。俄館播遷極大地改變了朝鮮國內的政治力量對比:朝鮮親日政權垮台,日本在朝鮮半島的地位迅速下降。親俄派勢力膨脹,朝鮮親俄政府隨之建立,並且日、俄兩國在朝鮮的競爭日益複雜化。直到1897年2月20日,朝鮮高宗才從俄國公使館搬出。

位於首爾的俄國公使館舊址

1895年11月28日,親俄派的李范晉、李完用、尹致昊、安駉壽等人準備率領前閔妃侍衛隊由春生門攻入景福宮,搶走高宗,並殺死金弘集等親日大臣。這一計劃因為被泄漏而遭到失敗,李范晉等人逃之夭夭,是為“春生門事件”。但李范晉等人仍不甘心。1896年1月9日,俄國駐朝公使韋貝爾離任,由士貝耶(Шпейер)出任公使。實際上,韋貝爾正與李范晉等人策劃一起更大的政治陰謀。

當時,親日的金弘集內閣已經風雨飄搖,乙未事變真相暴露以後,他們就已經失去了朝鮮人民的支持,到1895年12月30日親日政權頒布“斷髮令”,更是嚴重傷害了朝鮮人的民族感情,激起了朝鮮人民的反日怒潮。各地儒生以“為國母報仇”和“頭可斷,發不可剪”為口號而發動起義,社會空前動蕩不安,史稱“乙未義兵”(第一次義兵運動)。而當時的朝鮮君主高宗李熙雖然生性懦弱,卻也有權力欲。朝鮮自甲午更張以後,政治體制逐漸向君主立憲制過渡,這引發了高宗的不滿。乙未事變以後,由於高宗的妻子閔妃(明成皇后)在宮中被日本人所殺,令高宗與其太子李坧非常悲痛,並將其視為奇恥大辱,因而對日本及其代理人親日內閣恨之入骨。同時,朝鮮高宗也在乙未事變以後幾乎被日本軟禁在宮中,對將來的處境十分憂慮。就這樣,朝鮮的親日政權成了眾矢之的,幾乎陷入崩潰的邊緣。李范晉等親俄派是利用這種風雨如晦的時局,以及高宗父子的反日心理,而準備發動宮廷政變。另一個有利條件則是朝鮮軍的主力和日軍守備隊被調往各地鎮壓義兵運動,造成首都防禦空虛,也給親俄派以可乘之機。俄國人和朝鮮親俄派決心立刻發動政變,一舉擊垮親日政權。

當時,李范晉已經潛回國內,同李完用、李允用等人躲在俄國公使館,與韋貝爾一道策劃政變。李范晉用四萬兩白銀收買了宮中的嚴尚宮(後來的純獻皇貴妃)、楊尚宮、金尚宮及宦官姜錫鎬等人,讓他們對高宗李熙說:親日派與日本人正策劃一起廢立國王的重大陰謀,為王室安全計,國王除“移御”俄國公使館以外,別無他法。高宗本來就有反日心理,聽了此話后信以為真,便決定在兩日後逃往俄國公使館避難。然而,俄國檔案的記載卻與前述的日本官方文件的說法有所不同,並不是俄國主動“誘騙”高宗到俄國公使館的。早在1896年1月,高宗就秘密向俄國公使館提出安全庇護,2月2日,高宗寫密信給俄國公使,稱:“從九月開始,逆賊們對我糾纏不休,最近又按照外國方式來改變國人髮型,激起了各地的起義。逆賊以此為借口要殺害我和我的兒子,為防不測,我打算同王太子一起去貴國公使館尋求安全,試問兩位公使(指韋貝爾和士貝耶)意下如何?如果同意,我會在今後的某一個夜裡秘密前往貴國公使館,我會特別通知我的具體行程,我沒有考慮其他的逃生方式,我真誠地希望兩位公使能保護我。”總之,不管是俄國或親俄派的“誘騙”還是朝鮮高宗主動的要求,“俄館播遷”確實是兩廂情願的事。

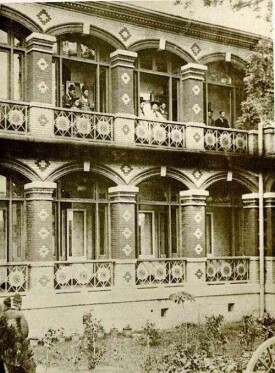

俄國公使館閣樓上的高宗、太子和大臣

高宗“播遷”到俄國公使館以後,連續下達多個詔敕。根據高宗的詔敕,親日內閣大臣全部罷免,並下令重新追究“乙未事變”的責任,將總理大臣金弘集、內部大臣俞吉濬、軍部大臣趙羲淵、農商工部大臣鄭秉夏、法部大臣張博列為“逆賊五大臣”而加以逮捕,同時命金炳始為內閣總理大臣,重新組閣。朝鮮百姓聽說后,歡呼雀躍。當時內閣諸大臣還在景福宮修政殿內議事,宮內府大臣李載冕首先跑來,告知高宗已逃之事。內部大臣俞吉濬聽說后大怒道:“汝為宮內大臣,失君之變,汝尚何顏來告!”說罷就扇了李載冕兩耳光。李載冕說:“宮門把守,內部大臣掌之。”話還沒說完,就聽到宮外軍民呼聲喧天,警務官安桓率領巡檢來抓人。金弘集、鄭秉夏先被捕,兩人被塞進轎子里,七八名巡警迅速抬著轎子移送到警務廳。俞吉濬被捕后,被巡檢押送步行至光化門,那裡有日軍駐地。俞吉濬用日語大聲呼喊,日本兵迅速來救援,將俞吉濬從巡檢手中搶走了。李完用私下命令將金弘集、鄭秉夏殺死,安桓手下的總巡蘇興文就將二人於警務廳門前的小石橋上用劍刺死了。接著,二人被暴屍在漢城鍾路。史書記載“都人怨弘集主剃令(即斷髮令),爭擲瓦礫,肢體碎裂,有割其肉生啖者”。親日內閣的度支部大臣魚允中則在流亡回鄉的途中被百姓打死,外部大臣金允植亦被逮捕併流放濟州島。對於其他親日派則要求朝鮮軍民“不問長短,即刻斬首來獻” ,於是俞吉濬、趙羲淵、張博等30多名親日派逃到日本公使館避難並亡命日本。至此,甲午六月以來日本苦心經營的朝鮮親日政權完全瓦解,日本在朝鮮的擴張得到了遏制。李范晉、李完用等親俄派入主中樞,朝鮮半島出現了親俄政權。

朝鮮高宗在俄國公使館居住的房間

隨著“俄館播遷”事件的發生,日本在朝鮮半島的勢力為俄國所排擠,以致日本駐朝公使小村壽太郎發出了“天子為敵所奪,萬事休矣!”的哀嘆。再加上先前的“三國干涉還遼”被俄國壓制,因此日本對俄國恨的咬牙切齒。日本人在三國干涉還遼之後就提出了“卧薪嘗膽”的口號,開啟新的十年擴軍計劃,誓死與俄國一戰。但此時日本的國力仍不足與俄國對抗,只有同俄國協調在朝鮮的勢力範圍以使損失最小化,於是開啟“日俄協商”的路線。日俄雙方高層在俄館播遷以後頻繁接洽,韋貝爾重新出任俄羅斯帝國駐朝公使,士貝耶則調任駐日公使。1896年5月14日,韋貝爾與日本公使小村壽太郎在漢城簽訂《第一次日俄協定書》(又稱《小村-韋貝備忘錄》),在肯定了沙俄在朝鮮的政治優勢、擴大其駐軍權的同時,也使日本挽回了部分損失,穩住了在朝鮮的陣腳,為其將來的反攻奠定基礎。後來,俄國沙皇尼古拉二世舉行加冕儀式,日本派山縣有朋前去祝賀,同時又和俄國外交大臣羅巴洛夫在莫斯科就朝鮮問題進行會談,並於1896年6月9日簽訂了《第二次日俄協定書》(又稱《山縣-羅巴洛夫協定》)。這個協定使日俄關係在朝鮮進一步接近平衡。值得一提的是,這次談判期間山縣有朋要求以北緯38度線分割朝鮮,但遭到了俄方的拒絕。俄館播遷後日俄的三次協商如下表:

| 協定名稱 | 簽訂時間 | 簽訂地點 | 簽署人物 | 主要內容 |

| 第一次日俄協定書 | 1896年5月14日 | 漢城 | 小村壽太郎 韋貝爾 | 是否還宮由朝鮮國王自行決定; 日俄兩國應勸告朝鮮國王任命開明溫和之人士為其閣員; 俄國同意日本在漢城、釜山、元山駐兵800人,俄國也可在這些地區設置不超過日軍人數的兵力。 |

| 第二次日俄協定書 | 1896年6月9日 | 莫斯科 | 山縣有朋 羅巴洛夫 | 日俄兩國應勸告朝鮮政府節省冗費; 朝鮮應自行創立由朝鮮人組成的軍隊和警察; 日本繼續管理自己在朝鮮的電信線,俄國保留架設漢城至其國境電信線的權利。 秘密條款:將來朝鮮若發生重大變亂需日俄出兵時,兩國須劃定各自的防區,並在防區間建立非軍事區。 |

| 第三次日俄協定書 | 1898年4月25日 | 東京 | 西德二郎 羅申 | 日俄皆不干涉韓國內政; 韓國向日本或俄國求助時,日俄必先互相商量; 俄國承認日本在韓國的經濟優勢,並承諾不妨礙日韓工商業關係。 |

新成立的朝鮮親俄政府為了報答“俄館播遷”的大恩,開始不斷向俄國出賣國家主權,在賣國方面與之前的親日政府絕無二致。1896年4月,俄國得到了咸鏡北道的鏡城和鍾城的礦山採掘權,同年9月,俄國獲得了茂山、鴨綠江與郁陵島的森林採伐權。在尼古拉二世舉行加冕禮時,朝鮮政府亦派遣閔泳煥出使俄國,和俄國達成秘密協定,將朝鮮的軍事和財政交與俄國控制。除此之外,美國、英國、德國、法國等歐美列強也趁火打劫,在“俄館播遷”期間攫取了朝鮮大量的鐵路敷設權、礦山採掘權等經濟利權。對於日本,親俄政府仍然保持外交關係,但態度明顯強硬,力求對等外交,對於日軍鎮壓義兵運動中傷亡人員表示慰問,同時又宣布鎮壓義兵“由我警務廳另行查辦”,並且要求日本撤離駐紮在漢城的兵營,甚至還對在漢城的日本報刊“語多不韙”、“語涉失實”的報道提出抗議,這在俄館播遷以前是不可想象的。當然,這也是以俄國為後盾的結果。

此時,親俄政府內部也傾軋不斷,李范晉遭到排擠,出走美國,閔商鎬、李學均等人形成了新的政治派別——親美派,與美國一道向高宗施壓,要求其離開俄國公使館。在這種內憂外患的背景下,朝鮮的資產階級創辦了獨立協會,掀起呼籲高宗還宮、實現國家獨立的運動。他們於1896年7月舉行了第一次集會,呼籲漢城市民為建立“獨立門”而籌款。1896年11月21日,獨立協會在過去藩屬國的“恥辱”標誌——迎接中國“天使”的迎恩門的基礎上,開始建造朝鮮獨立的象徵——獨立門。獨立協會此舉表面上是在清算與中國的宗藩關係,實際上是在呼籲高宗不要寄居在別國公使館,應該回到自己的宮廷,宣布建立獨立國家。

1897年2月20日,高宗李熙正式離開了俄國公使館,與王太子李坧來到慶運宮(今德壽宮),結束了一年之久的流亡生涯。1897年10月12日,高宗自稱皇帝,改國號稱“大韓帝國”,朝鮮歷史翻開了新的一頁。

積極評價

關於俄館播遷的評價歷來有分歧。有些人從積極的方面去評價這一事件,認為俄館播遷對內使國內親日派倒台,結束了甲午以來親日派獨大的局面,使國內各派力量如親俄派、親美派、親日派相互牽制,有利於高宗李熙加強中央集權,重新整合國家力量;對外迫使日本在朝鮮的勢力大為萎縮,從而使日、俄兩國勢力達到相對平衡,延緩了朝鮮被吞併的進程,並為後來“大韓帝國”的建立創造了條件。當時朝鮮的《獨立新聞》就對日本報紙關於朝鮮仇俄一說進行反駁,並對俄館播遷加以肯定,寫道:“朝鮮人憎恨俄國公使一說,吾國公眾聞所未聞。……作為朝鮮人民,於大君主陛下身處危殆之際,對伸出援手施以拯救者,唯有敬愛之心,豈有憎惡之理?”另外,俄館播遷還在客觀上刺激了朝鮮民眾自主意識的覺醒,成為後來內護民權、外爭主權的“獨立協會”運動爆發的重要外部因素。

韓國國史編纂委員會委員長、首爾大學教授李泰鎮表示:“認為國王逃到別的國家公使館是可恥的事情,現在也有很多韓國人是這麼想的。但是通過史料研究,我了解到這些話是由當時受日本公使館教唆的親日派們傳播的,是日本編造出來的話。無論怎樣,從高宗的角度,只能逃出景福宮搬到別處。景福宮是王妃被害的地方,甚至是國王行使不了君主權、被日軍包圍很嚴密的地方。留在那種地方不就是做蠢事嗎?搬到俄國公使館之後,國王恢復了君主權。……國王在俄國公使館待了一年,恢復了君主權和王政,然後提升了國家規格,創造了以帝國身份重新開始的機會。”

消極評價

也有人對俄館播遷的評價以否定為主。首先朝鮮的親俄派策劃這起事件,並不是為了國家獨立或為閔妃報仇,只是引虎拒狼而已,史學家朴殷植就曾指出:“此次移蹕俄館,為國家復仇之舉乎?為俄黨攘權之計乎?直是假復仇之名而假其攘權之私耳。”堂堂一國的君主竟然躲在別國使館一年之久,可謂是前所未有之事,使國家威信墜落,輿論嘩然。另外,隨著俄館播遷的發生,朝鮮的大量主權也被出賣給俄國等歐美列強,民族危機日益嚴重。與此同時,列強尤其是日、俄兩國之間對立激化,為日俄戰爭的爆發埋下伏筆。

《咖啡》劇照