圓頭蒿

圓頭蒿

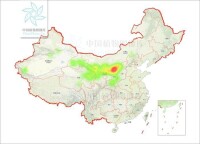

植物名,為菊科,蒿屬。產內蒙古(西南部)、山西(北部)、陝西(北部)、寧夏、甘肅(西部、北部)、青海(北部)及新疆(東部);生於1000—2850米荒漠地區的流動、半流動或固定的沙丘上,也見生於乾旱的荒坡上,局部地區常形成植物群落的建群種或優勢種。蒙古南部也有。

圓頭蒿

圓頭蒿

植株:小灌木。

根:主根粗長,木質,垂直,側根多,木質,水平伸展或斜向下;根狀莖粗大,木質,直徑1-4厘米,有營養枝。

莖:莖通常多枚,成叢,稀單一,高80-150厘米,灰黃色或灰白色,光滑,干時灰褐色,常扭曲,具薄片狀剝落的外皮,縱棱細,稍明顯,分枝多而長,長15-30厘米或更長,向上斜展或近於平展或弧曲,初時具灰白色短柔毛,后脫落,光滑,灰黃色或上部枝部分為淡紫紅色,常具短枝,短枝上常再抽新小枝。

葉:葉稍厚,半肉質,干后堅硬,黃綠色,初時兩面密被灰白色短柔毛,后脫落無毛;短枝上葉常密集著生成簇生狀;莖下部、中部葉寬卵形或卵形,長2-5(-8)厘米,寬1.5-3(-4)厘米,二回或一至二回羽狀全裂,每側有裂片(1-)2-3枚,兩側中部裂片最長,常再3全裂,小裂片線形或稍弧曲,近鐮形,長((0.5-)1—2(-3)厘米,寬((1-)1 .5-2毫米,先端有小硬尖頭,邊緣明顯反卷,基部下延,半抱莖,葉柄長0.3-0.8厘米,基部常有線形的假託葉;上部葉羽狀分裂或3全裂;苞片葉不分裂,線形,稀3全裂。

花:頭狀花序球形或近球形,直徑3-4毫米,具短梗,下垂,在分枝的小枝上排成穗狀花序式的總狀花序或復總狀花序,而在莖上組成大型、開展的圓錐花序;總苞片3-4層,外層總苞片卵狀披針形,半革質,背面淡黃色,光滑,有綠色中肋,背面突起,中、內層總苞片圓卵形,邊緣寬膜質或全為半膜質;雌花4—12朵,花冠狹管狀,檐部具2裂齒,花柱伸出花冠外,先端2叉;兩性花6-20朵,不孕育,花冠管狀,外面具腺點,花藥線形,先端附屬物尖,長三角形,基部圓,花柱短,先端膨大,2裂,不叉開,退化子房小,結實後頭狀花序及花易於脫落。

果:瘦果小,黑色,果壁上具膠質物。

花果期:7-10月。

圓頭蒿

模式標本采自內蒙古巴彥卓爾盟阿拉善旗。

據野外觀察本種在不同地區,或同一地區但環境稍不相同時,其形態特徵,如葉的分裂方式,裂片大小和頭狀花序形狀及大小等也略有變異。如在流動沙丘上生長者,其植物略矮;莖中部葉一至二回羽狀全裂,小裂片短小;頭狀花序直徑約3毫米。在固定沙丘或荒坡上生長者植株高大;莖中部葉二回羽狀全裂,小裂片細長;頭狀花序直徑達4毫米。

本種主根粗大,木質,深長,側根多而長,主、側根能延伸於沙層中,抗風蝕性能好,莖、枝萌芽力強,被沙埋后仍可抽新枝;莖、枝、葉的角質層厚,貯水與保持水免於過量蒸騰的組織發達,可在流動沙丘地區生長,其抗風、抗旱、固沙、抗寒、抗鹽鹼性能好,且果壁外含膠質物,遇水膨脹,利於膠結與固定沙粒,也利於瘦果保水供種子萌發。為西北、華北沙荒地區良好的固沙植物之一。

枝供編筐或作固沙的沙障;枝、葉為牧區牲畜飼料;果壁膠質物作食品的粘著劑。

瘦果入葯,作消炎或驅蟲葯。