共找到12條詞條名為安波的結果 展開

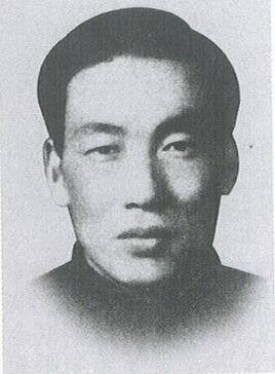

安波

中國作協會員

1934年1月,考入山東省立第一師範學校。1935年加入中國共產黨,後任山東省立一師地下黨支部書記,積極在學生中發展“救國會”和“讀書會”組織,開展抗日救亡運動,並與濟南鄉師的趙健民、景曉村等秘密聯繫,協同開展工作。當時濟南的報館、通訊社不下十幾家,它們的稿源、經費都有困難。安波看到這種情況就發動進步同學爭取在各大報紙上辦副刊的機會。《新亞日報》、《平民日報》、《救國日報》、《山東日報》等報紙上都曾有濟南師範學生出的副刊。

1936年五六月間,上海秘密舉行全國各界救國聯合會成立大會,安波作為山東代表出席了大會,見到了沈鈞儒、章乃器、李公朴、鄒韜奮等救國會領袖。回到濟南后,安波起草了《告同胞書》和《告同學書》,印成傳單,以“山東各界救國聯合會”和“山東學生救國聯合會”的名義散發,在社會上引進了強烈反響。

1936年10月,魯迅先生逝世。安波在濟南師範成功地組織召開了追悼大會。會後,濟南社會上的落後勢力在國民黨山東省黨部的機關報《山東民國日報》上發表文章,對悼念魯迅的活動進行諷刺挖苦。濟南師範學生在《山東日報》上創辦副刊,展開針鋒相對的論戰。

1936年11月,日軍大舉進攻綏遠,傅作義率部奮起抗擊,收復了軍事重鎮百靈廟。百靈廟大捷大大鼓舞了全國軍民的士氣。安波在濟南師範發起了援助綏遠募捐活動,走上濟南街頭募捐,宣傳抗日救亡。梅蘭芳先生正在濟南演出,他一人就捐獻了100元。濟南的很多學校都開展了募捐援助綏遠的活動。

1937年,安波在濟南師範畢業后,任教於山東費縣師範講習所,並做黨的工作。1937年10月到延安,11月進入陝北公學學習。1938年2月,就讀於延安魯迅藝術文學院音樂系。畢業后留校,從事歌曲創作及民族音樂研究,後任教務科長、研究員等職。他曾到陝北米脂、葭縣等地搜集民間音樂,編寫《怎麼辦》、《幾杯茶》、《夜摸營》等小調歌曲,時稱“小調大王”。1943年2月,魯迅藝術文學院演出了由安波作曲,王大化、李波、路由等作詞的著名新歌劇《兄妹開荒》,後來流傳到其它抗日根據地和國統區,影響深遠。

1945年,安波在陝甘寧邊區民眾劇團任教員,並研究秦腔和說書藝術,與民間藝人廣交朋友。1945年4月,他和陳明、林山等人組成了陝甘寧邊區文協的“說書組”,還成立了說書訓練班,培養了不少人才。民間說書藝人韓起祥在“說書組”的幫助下,編演了陝北說書《劉巧兒團圓》,受到熱烈歡迎。延安“文協”主任、老詩人柯仲平特地安排韓起祥巡迴演出。從此,劉巧兒的名字傳遍延安,傳遍陝甘寧邊區。解放后《劉巧兒團圓》被改編為評劇,並拍攝成電影在全國放映,影響廣泛,婦孺皆知。

抗日戰爭勝利后,安波赴東北解放區工作。解放戰爭時期,任冀察熱遼軍區文藝工作團總團長、冀察熱遼軍區聯合大學魯迅藝術學院院長等職。建國后,歷任東北魯迅文藝學院黨委副書記及音樂部長、東北人民藝術劇院院長、中國音樂家協會遼寧分會主席、中共遼寧省委宣傳部副部長及省委文化部長。他一直關心曲藝的改革和創新工作。50年代初,他支持山東琴書演員鄒環生向山東琴書南路名家張鶴鳴學習,同時研究北路名家鄧九如的唱腔和特色,創作了山東琴書《大剛和小蘭》,又改編了《梁祝下山》、《游湖借傘》、《劉海砍樵》等作品。

1964年,安波調任中國音樂學院院長兼黨委書記。

1965年,安波因患肝癌在北京逝世。

著有歌劇劇本《軍民進行曲》(合作),歌集《新秧歌集》、《人民一定能戰勝》,文學劇本《春風吹到諾敏河》,主編《東北民間歌曲選》等。

多幕話劇《春風吹到諾敏河》獲全國第一屆話劇觀摩演出創作獎。