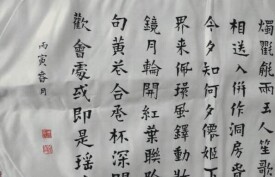

行京口至竹里

南宋詩人鮑照創作的五言古詩

《行京口至竹里》是南朝宋詩人鮑照創作的一首五言古詩。這首詩可以分三個部分。前六句為第一部分,寫途中所見,描繪出一個不安寧的、充滿衝突的、為某一種強大的力量所壓迫、鉗制著的世界。中間四句為第二部分,寫氣候的惡劣和行路的艱難,暗寓人生多艱、仕宦不順。最後四句為第三部分,抒發懷才不遇的感慨,表現寒士被壓抑的痛苦和不平。這首詩語言蘊藉含蓄,修辭奇特,耐人尋味。

行京口至竹里

高柯危且竦,鋒石橫復仄。

復澗隱松聲,重崖伏雲色。

冰閉寒方壯,風動鳥傾翼。

斯志逢凋嚴,孤游值曛逼。

兼途無憩鞍,半菽不遑食。

君子樹令名,細人效命力。

不見長河水,清濁俱不息。

⑴竹里:山名,在今江蘇句容市境內,山勢陡峭,又名翻車峴。

⑵鋒石:尖利的山石。

⑶復澗(jiàn):夾於兩山之間的澗流。

⑷伏:掩蓋。

⑸雲色:雲氣所生成的色彩。

⑹冰閉:冰凍閉合,覆蓋。

⑺凋嚴:指嚴冬。

⑻曛(xūn):黃昏,傍晚。

⑼兼途:猶兼程,以加倍速度趕路。

⑽憩(qì):休息,歇息。

⑾半菽(shū):指雜以蔬菜的食物,語出《漢書·項籍傳》:“卒食半菽”。菽,豆類的總稱。

⑿令名:美名。

⒀細人:小人。

⒁命力:被人役使而致力。

高高的樹枝,挺拔地聳立著,直刺藍天,犬牙般的岩石,有的橫阻當道,有的斜向兩邊。

層層深澗中,隱隱傳來陣陣松濤,重重懸崖上,濃厚的雲朵凝聚著,連綿一片。

到處都是堅冰,正是最寒冷的時候,北風勁吹,把飛鳥的翅膀也吹得傾斜。

意氣落寞的寒士,偏碰上這肅殺的嚴冬,孤獨無依的行旅,又正值黃昏落日時刻。

一路風雪兼程,無法解鞍休息,也沒有時間吃點一半蔬萊一半豆類帕粗糧,只好忍飢挨餓。

地位高貴的人想要建功立業,獲得美好的名聲,地位低微的人定要拚死效力,日夜奔波。

請看那長河的水流吧,總是滾滾向前不停息,不論清澈還是渾濁。

這首詩作於元嘉十七年(440年)前後,鮑照在劉義慶門下做一個起碼的小官,卻得跟隨著王府離鄉背井、東奔西走。來至竹里,正當寒風料峭之時,又履艱難險阻之地,人生不得已的鬱悶,又襲至心頭,於是寫了這首紀行詩。

鮑照是一個性格和人生慾望都非常強烈的人,追求富貴榮華、及時享樂、建功立業,這些他從不諱言。雖然作為一個貧寒之士,在士族壟斷政治權力的南朝,很難取得較大的社會成功,他也毫不退卻,不肯拿老莊委順求全的道理、隱士清高出世的姿態來欺騙自己,一味想憑自己的才華去求取個人價值的實現。當他的努力受到社會的壓制、世俗偏見的阻礙時,心靈中就激起沖騰不息的波瀾。因而他的詩,很少有平穩的、鬆緩的、清淡的表現,總是緊張而富於力度,帶有某種刺激性。一般對他的那些色澤濃郁,節奏奔放的樂府歌行評價較高,認為他的五言古詩主要還是追蹤謝靈運,這種看法並不符合事實。就拿寫景來說,鮑照就不太喜歡幽深平靜的景象,而喜歡寫飛動的、奇峭的、不平衡的事物,用語也常常有些怪特。這些反映了他的容易激動的心理狀況。

這首詩起筆寫景,毫無關於旅程的一般交代,避免鬆緩不著力。所寫景物,又是尖銳強硬的,撲面就是一股逼人的氣息。寫樹不從全體著眼,單寫樹枝,因為冬日無葉,只見乾枯的枝椏斜斜上指,更能顯出“危且竦”的味道。“竦”似乎是有意的努力地向上伸展,這就使靜物有了動感。魯迅《秋夜》寫他後園的棗樹的樹枝,“默默地鐵似的直刺著奇怪而高的天空”,與此相似。而後寫山石。這石是刀刃一般尖銳的“峰石”,而且或橫或斜,相倚相積,像是要割碎一切從它上面經過的東西,令人感覺得不安。蕭子顯說鮑詩“發唱驚挺,操調險急”,不僅適宜於《擬行路難》“對案不能食,拔劍擊柱長嘆息”那樣的句子,也適宜於這種寫景的開頭。接著二句是遠處的景物。山澗是一層又一層,從那目光所不及的遠處山澗中,隱隱傳來松濤的聲音;山崖是一重又一重,在那不易辨認的遠處山崖上,似乎積聚著好些陰雲。松濤不是危險,陰雲也不是可畏。但“隱”和“伏”二個動詞,卻是把它們寫成了有意匿伏,似乎有所等待、有所窺伺的東西。也許,在鮑照心裡,總覺得外界有什麼不可知的力量隨時在威脅著自己,才這樣寫。在寒冷的天氣中,他也感到了外在力量的壓迫。什麼地方結冰了,但他不說“結”,不說“凝”,也不說“合”,卻用了一個力量很強的“閉”字,好像冰要把這個世界給封閉起來。而形容四周的寒意,他也不用常見的“深”字或者“濃”字,又用了一個力量很強的“壯”字。說冰“閉”寒“壯”,是奇特的修辭,所以格外警醒。那麼沒有東西是逍遙自在的。連通常在詩歌里作為自由的象徵來寫的鳥兒,也被烈風吹得雙翼傾斜,令人擔心它們會從天上掉下來。

這六句寫景,描繪出一個不安寧的、充滿衝突的、為某一種強大的力量所壓迫、鉗制著的世界。無論從詩本身來看,還是從其它資料來看,當時似乎並沒有發生什麼特別的事件。這樣的描寫,只是表現著詩人對他所生活的世界的總體感受。前面說到的鮑照對不合理社會的反抗意識,其實不用另外去找,當他以如此警覺的眼光去看待世界,如此敏感地體會到外部力量的壓迫,如此不安寧地描摹自然的時候,就是反映了很強的反抗意識。通常,一個缺乏自由意志的人,總是很遲鈍的。

“斯志”以下轉寫自身。“斯志”,大約是說自己的志向吧。當初他在劉義慶門下,未受任用,便向劉義慶獻詩,以顯露才學。有人說他身份太低,不該隨意驚擾大王,他勃然大怒道:“千載上有英才異士沈沒而無聞者,安可數哉!大丈夫豈可遂蘊智能,使蘭艾不辨,終日碌碌,與燕雀相隨乎?”然而獻詩的結果,也就是得了一個不起眼的侍郎。“逢凋嚴”,字面上說的是天氣,又不僅只是說天氣。從王府赴任,應該是車馬盛眾,然而他卻說是“孤游”。這是因為,沒有人理解自己,沒有人賞識自己,人馬再多,也只覺得空空漠漠,甚至會因此更覺得孤獨。“孤游值曛逼”,也是一個奇特的句子。“曛”是黃昏暮色,這暮色正向人逼來,給人強大的壓迫感。這是說年華易逝,見日暮而自傷,也是嘆息空懷壯志,不能為世所容。總之,這“逼”也是一種自我與外界的對抗狀況。而後二句才是行途生活的紀實。“兼途”猶言“兼程”,趕得很急,少有下鞍憩息的機會。“半菽”,原意是指軍中缺糧,士兵吃的是蔬菜與豆類各半相雜煮成的食物,這裡指自己的生活待遇差。他在王府中地位很低,說“半菽”固是用典誇張,但實際的情況也不會好到哪裡去。

末四句稱自己為見識淺短的“細人”,為生活逼迫而被人驅使奔波,並借長河水的川流不息以比喻自身漂泊不定的遭遇,抒發懷才不遇的感慨,表現寒士被壓抑的痛苦和不平。

中國作家協會會員殷光熹《文學散論》:“最後四句詩揭示了這樣一個道理:看問題不能僅著眼於表面現象,而不深入到具體事物的內部,因為同一表面現象,可以反映不同的質。同是流淌著的水,就有清、濁之分,同是奔波勞累的人,又有君子、小人之別。”