奧運會主體育場

奧運會主體育場

奧運會主體育場是奧運會最重要的場館,通常都稱為奧林匹克體育場,一般開幕式、閉幕式、田徑比賽和部分足球比賽都在這裡進行。奧林匹克聖火要在主體育場醒目的位置燃燒,直到奧運會結束。主體育場的建設也需要主辦國投入更多的資金、花費最多的心血。奧運會結束以後,主體育場往往成為一個城市具有紀念意義的標誌性建築。

北京奧運會主體育場——鳥巢。

形態如同孕育生命的“巢”,它更像一個搖籃,寄託著人類對未來的希望。設計者們對這個國家體育場沒有做任何多餘的處理,只是坦率地把結構暴露在外,因而自然形成了建築的外觀。

設計理念:綠色、科技、人文三大奧運主題精神和孕育著無數卓越的中國傳統建築文化相融合,單純形態的"屋檐建築"、躍起的屋頂、雲海藻井、室外活動庭院、世界之門、單坡式看台、生機勃勃的集會場所、自身力學平衡的結構體系和活用自然的生態環境共生裝置等無不體現了對三個奧運的建築語言化。國家體育場將成為人類建築歷史的里程碑,更將成為寰宇蓋世的建築。同時體育場可開啟屋面,擁有與自然共生的形態,它將時刻變化,直至遙遠的未來,成為北京宣告慶典盛會,諭示城市風情變換的動態城市標誌。

體育場看台為單坡設計,觀眾能擁有最大的視角範圍,主席台和貴賓座席的“波狀看台”也是世界首創,臨時觀眾座席被設置在可開啟屋頂的"翼"上。主平面上的各種人員流線都進行了精心的考慮,區別於傳統的體育場,保證各種流線不交叉。在單坡看台頂部設置空中迴廊,以便於環遊整個看台的上部。"世界之門"既是通往臨時看台的路徑,也是一個遊離於賽場之外的一個集娛樂、觀光、休閑為一體的綜合體,同時也是強調軸線的奧林匹克公園的華蓋。

鋁合金和膜結構構成了180米跨度的輕質屋面和雲海藻井,這是以最先進的技術再現了中國傳統的建築形式——天井,屋頂面有薄膜,開啟屋頂的翼,利用齒軌和齒輪方式迴轉,這個形態恰好對應中國建築四合院的形式,開啟屋頂是有著各種各樣的開啟方式,模式的體系,不但從功能上可以作為奧運賽時的臨時座席,更是從根本上穩定比賽微氣候的安定裝置。

悉尼奧林匹克體育場,是第27屆悉尼奧運會主體育場。

悉尼奧林匹克體育場

開工時間:1996 年9月

竣工時間: 1999 年3月

位置:Homebush海灣的悉尼奧林匹克公園,距悉尼市14公里

地理坐標 33°50′49.64″S, 151°3′48.30″E

舊名:澳大利亞電信體育場,澳大利亞體育場(2000年奧運會期間)

建築費用:690000000美元。

設施:通過聲音和觸摸來控制升降的殘疾人通道,常人和殘疾人均可使用的洗手間,專為使用輪椅的殘疾人而設的座位,助聽系統。

奧運會會事和競賽項目:開幕式和閉幕式,田徑賽,足球

日期:開幕式:9月15日(第1天)

閉幕式:10月1日(第16 天)

田徑賽:9月22日-10月1日(第7-10天,第12-16天)

足球:9月30日(第15天)

殘奧會會事和競賽項目:開幕式和閉幕式,田徑賽

日期:開幕式:10月18日

閉幕式:10月29日

田徑賽:10月20-29日(第2-11天)

賽場目前容量 83500 (長方形)81500 (橢圓)

這個體育場是針對澳大利亞的獨特環境專門設計的,它是世界上少數幾個無需一個密閉的對草坪極為有害的穹頂,就能有效的為觀眾遮陰、保護觀眾的球場之一。整個體育場由一個巨大的弧形結構支撐,佔地3公頃。它的屋頂是用半透明的炭和材料建造,以使屋頂的陰影減到最小,也使直接射在草坪上的陽光最少。這將給電視轉播和觀眾創造理想的條件。

為了響應本屆奧運會創辦一屆綠色奧運的口號,該體育場的建設也遵循了“綠色”原則。更多地以太陽能和天然氣來提供能源,降低了對傳統能源,如電力的使用。另外,體育場在節約能源、降低污染等方面也採用了最新的技術。

亞特蘭大奧林匹克體育場

巴塞羅那蒙錐克體育場

位於蒙特尤克區的奧林匹克主體育場原建於1929年,當年是為舉辦國際博覽會建成的。為申辦1936年奧運會又進行了重建,但因年久失修,且該場觀眾最大容量僅6.5萬人,不符合國際奧委會對主運動場須是能容8萬以上觀眾的要求。本屆奧運會經過翻修和擴建后,面貌煥然一新。奧運會的開、閉幕式和田徑比賽都在這裡舉行。經過修飾后的新體育場保留了原來古樸典雅的外貌,內部設施煥然一新,氣勢恢宏、雄偉壯觀。

其體育場的主席台頂,是一個40米寬、130米長的大穹頂,是世界上最大的主席台頂蓋之一。正門入口兩側樹立著希臘雕塑複製品--騎馬者,騎士身下的坐騎前蹄躍起,好象要作勢奔向陡峭露台前方的廣闊空間。而它們的對面則是巨大的電子記分牌,傳統和現代的兩種形式遙相呼應。

巴塞隆納奧運會的火炬台安裝在奧林匹克體育場北側入口處,市內任何地方均能看到它,這座大型火炬台造型奇特,其形狀為地中海帆船船舵式樣,高約 18米,重約11噸。火盆部分和主體部分分別採用鈦和不鏽鋼製作而成。

漢城奧林匹克運動場

洛杉磯紀念體育場

莫斯科奧林匹克體育場

蒙特利爾奧林匹克體育場

奧林匹克體育場(Stade Olympique)是由塔利伯特(Rpger Taillibert)和達歐斯特設計的。

能容納71920名觀眾,有著質量非常好的標準400米塑料跑道。整個體育場呈橢圓形,四周用34根鋼筋水泥柱支撐,所有預製構件安裝在柱子上,固定在柱子上的懸臂長達100米,離地面最高處為54米,看台頂棚由懸臂支撐(所有固定看台均有頂棚)。體育場設有213米高的鷹咀式高塔,塔頂懸掛 覆蓋整個體育場的頂棚,電鈕一開,整個由鋼索懸掛的頂棚便可使體育場變成前所未有的室內運動場。場內有兩塊巨大的長20米、寬10米的記分牌,各裝有1萬9千多個燈泡,從場內任何一側,都可清晰地看到牌上所顯示的比賽成績。奧林匹克體育場看台下面共有6層,安排有各種用途的廳室,還有一個體育博物館。場館設施表面,都裝飾了茶色玻璃,熠熠生輝,顯得富麗堂皇。

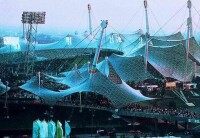

慕尼黑奧林匹克體育場

奧運會的主要比賽場館都建在奧林匹克公園內,其中奧林匹克主體育場是最為醒目的標誌性建築,由45歲的斯圖加特建築師拜尼施受1967年蒙特利爾世界博覽會上德國館一個小小的帳篷式結構的啟發而創造的。

其新穎之處就在於它有著半透明帳篷形的棚頂,覆蓋面積達85000平方米,可以使數萬名觀眾避免日晒雨淋。整個棚頂呈圓錐形,由網索鋼纜組成,每一網格為75×75厘米,網索屋頂鑲嵌淺灰棕色丙烯塑料玻璃,用氟丁橡膠卡將玻璃卡在鋁框中,使覆蓋部分內光線充足且柔和。獨具匠心的拜尼施以蜿蜒的奧林匹克湖為背景,該奧運會的主要比賽場館包容在連綿的帳篷式懸空頂篷之下,以橫空出世的氣勢將體育場館與自然景觀融為一體,為激烈的比賽帶來了大自然的溫馨。

體育場不僅外形別具一格,而且配套設備齊全。看台共有4.7萬個座位和3.3萬個站席,觀眾離場上最遠處的距離為195米。西看台上面最高處有體育評論員室。南北看台上方裝有電子顯示牌。看台下面設有更衣室、休息室、工程技術室、診療室、會議廳、貴賓室和新聞記者室等,還有停車場以及小賣部、餐廳和必要的通訊設施用房。場內鋪設了天然草皮,草皮下 25厘米處按照設計鋪設了全長18.95公里的管道,形成加熱管道網,冷天可以導入熱水,增加場地的溫度,這樣可以保證草皮四季常青。運動場的跑道是塑料跑道。奧林匹克火炬塔安裝在體育場南側的小山丘上,這樣從各體育場館都可以看到. 雖然這座74800平方米的體育場由預算時的一千八百萬馬克激增到一億七千萬馬克,但在政府的大力支持下得以順利完成,拜尼施本人也因此而躋身世界著名建築師的行列,並在20年後主持完成了德國議會新樓的建設工程。這個在世界建築史上堪稱傑作的大型建築群,成為慕尼黑市現代建築的代表。

墨西哥大學城綜合體育場

東京奧林匹克主體育場

羅馬奧林匹克運動場,是第17屆羅馬奧運會主體育場。

羅馬奧運會主體育場

古奧林匹克體育場可容納10.5萬名觀眾,其中坐席8萬個,站位2.5萬個。因為這裡的跑道由原先的500米改為標準400米時,在南北兩端空出了一片場地,這屆奧運會就利用這塊地方供觀眾站立觀看比賽用。同時,由於無座位觀眾被安置在賽場與看台之間的空地上,足球場兩個球門後方安排的座位又過多,使看台最後一排與足球場角球處的距離最遠達到了216米,影響了視線。同時看台上供觀眾進退場用的環形通道也破壞了看台的斷面性質,在觀眾行走時妨礙了坐著的部分觀眾觀看比賽。古奧林匹克體育場的改建無法完全滿足現代體育運動的需要,但是對古建築的改建利用還是有很大的價值和必要的。

羅馬奧運會體育建築的一個突出風格就是將古羅馬的運動場與現代的體育建築融為一體。這個大體育場可容納10萬觀眾,非常現代化,充分考慮到了運動員和觀眾的需求與便利,功能設計齊全且充滿人性化,建築風格也十分新穎。

墨爾本奧林匹克體育場

赫爾辛基奧林匹克體育場,是第15屆赫爾辛基奧運會主體育場。

赫爾辛基奧林匹克體育場,由著名建築師Y林德葛蘭(1900 - 1952)和T延蒂(1900 - 1975)設計。

赫爾辛基奧運主體育場

赫爾辛基奧林匹克體育場是純實用建築主義風格的代表,而且是20世紀最壯觀的建築之一。這種白色灰泥石膏的角狀混合物建築使實用主義建築有了突破性的進展。它那象徵運動會的奧林匹克塔和外部螺旋式的樓梯非常醒目,給人們留下了深刻印象,也使林德葛蘭贏得了國際聲譽。

倫敦奧運會主體育場

由於處於二戰後的恢復期,百廢待興,所以本屆奧運會沒有新建體育場館,而是充分利用了40年前奧運會時的體育設施。但由於原"白城"體育場跑道長 536.45米,不符合比賽要求,因此溫布利體育場被作為奧林匹克主體育場。溫布利體育場的設計者是建築師歐文·威廉斯(Owen Willams,1890~1969)。威廉斯是英國首屈一指的建築師,還是英國應用混凝土和鋼筋骨架建築法的主要代表,曾在1932至 1934年設計過著名的英帝國游泳池。早在 1922年威廉斯就因為將那些最初用於飛機、鐵路建設的新材料引入建築建造而引起人們的注意。他在英國建築史上佔據著重要位置,既不是現代主義風格絕對的宣揚者,也不是傳統主義的維護者。

溫布利體育場建於 1924年,是非常傳統的體育建築,展現了設計者的作品特點,外牆由強化混凝土覆蓋,是結構主義建築風格的先驅。這種古老的強化混凝土表面,給人感覺好象是用普通建築材料建造的,或者好象是塗上了灰泥石膏。

入場正門前建造了雙塔,此設計源自印度新德里的總督府,而雙塔長期以來成為該體育場的標誌。溫布利體育場縱長的場地兩端為兩個半圓形,與跑道形狀相對應,看台也被建成縱長型,能夠容納6萬名觀眾,至於看台結構的設計上,則採用了建造橫向通道、樓梯以及開放每個單獨看台區等方法。同樣頂棚也是縱長的,在 20年代,如果體育場頂棚的建築不使用支柱,那麼在技術上就是行不通的。同其它建於戰前的體育場一樣,溫布利體育場在這方面也有一定缺陷,觀眾欣賞比賽時的視線受到一定的影響。在溫布利體育場旁邊建有一座游泳館,奧運會的游泳比賽就安排在這裡進行。溫布利體育場長期作為英格蘭國家男子足球隊的主場,標誌性的雙塔是廣大球迷嚮往的地方。現在這座體育場已經被拆除,以便建設一個更為現代化和多功能的體育場。

倫敦白城體育場,是第4屆倫敦奧運會主體育場。

1908年的第四屆奧運會,原本是由羅馬取得主辦權。羅馬是與義大利另一城市公尺蘭、德國的柏林及英國的倫敦競爭之下,經國際奧委會投票決定后獲得主辦權。但是就在1906年希臘舉辦非正式奧運會期間,義大利的維蘇威火山爆發,對義大利造成極大的經濟傷害。義大利向國際奧委會表示,因財政困難,無力興建比賽場館,宣布放棄主辦第四屆奧運會。在剩下2年時間的情況下,國際奧委會只有求助倫敦,經過評估之後,倫敦答應讓奧運會如期在1908年舉行,並隨即成立籌備委員會,興建白城體育場。這座體育場在10個月之內興建完成,不花政府一毛錢,主要是來自英法聯合舉辦的博覽會經費,位置就在博覽會會址旁邊。體育場除了煤碴跑道之外,另外在內圍也包含體操場,還有一座長100公尺寬15公尺的游泳池,及田徑跑道外圍一座周長666.66公尺的自行車跑道,集合四種功能於一個7萬人的綜合體育場。這種體育場在歷屆奧運會中,是唯一的,也是非常特別的一座。

柏林奧運體育場

柏林奧運體育場,是納粹分子耗費了巨額資金,用花崗石、大理石等興建了一座能容10萬人的大型運動場。

阿姆斯特丹奧林匹克體育場及設計者

奧林匹克體育場是本屆奧運會的主體育場,可容納4萬名觀眾,由37歲的建築師楊·維爾斯(Jan Wils)設計。

因造型美觀又很實用,維爾斯以出眾的設計獲得本屆奧運會藝術比賽建築獎金牌。本屆奧運會開幕式就是在該運動場內舉行的. 體育場中間是足球場,外側是周長400米的田徑跑道。與倫敦白城體育場相似的是:看台和跑道之間設有寬8米、長500米的自由賽道。直道看台有頂棚,體育場門口有一個紀念碑似的裝飾物。看台下面修建了一系列輔助設施,其中包括辦公、裁判、新聞攝影、貴賓、更衣、電話電報等用房。

科龍布體育場

背景:

巴黎成為第一個兩次主辦奧運會的城市之後,巴黎市民對奧運會表現出了極大的熱情。為了開好這屆奧運會,各種各樣的設想和設計方案,從法國各地紛紛寄到了巴黎奧運會籌委會。其中法國前橄欖球隊長、上屆奧運會銀牌獲得者久查里克提出的,興建一座能容納10萬觀眾的體育建築群,和一個能安排兩千人住宿的奧運會村的設想,得到了贊同。看起來一切都很順利,但資金問題成為讓籌委會最為頭痛的問題。戰爭雖然已經過 去,市區已經重建起來,工廠也恢復了生產,人民生活走上正軌,戰爭的痕迹,也基本平復,但法國政府為此耗費了巨額資金。加上1923年冬天塞納河決堤,洪水襲擊了巴黎,使原來就很緊張的法國財政,更是捉襟見肘。法國上層人士甚至提出,放棄主辦權,讓洛杉磯接替。但是籌委會頂住了壓力,克服重重困難,籌集了400萬法郎,修建了能容納6萬多人的“科龍布”運動場。

場館概況:

新體育場修建在巴黎郊區科龍布,因而稱作科龍布體育場。賽場中間是足球場和田徑的田賽項目比賽場。足球場外是500米長的煤渣跑道,不如上屆的400米標準。新游泳池建在圖裡葉列體育場,池長50米,並且第一次用明顯的標誌將各泳道分開,游泳池附設有跳板和跳台,看台可容納觀眾1萬人。

設計:

科龍布體育場是由法國建築師福爾杜加里(LFaure?Dujarric,1877-1943)設計的。體育場是新功能主義建築風格的傑作,綜合了結構主義、國際風格等建築流派的特點。體育場看台的承重牆是樸實的塗灰泥的石建構造,沒有附加任何裝飾。體育場大門的兩側分別為對稱而簡單的小窗戶,窗和門的設計表現為羅馬風格式的對稱,具有新古典主義的顯著風格。建築物的水平線部分充分展示了始於1929年的國際風格。而曲線的看台更代表了結構主義,其中所展示的許多元素起到了裝飾物的作用。

原法國賽馬俱樂部的跑馬場,是第2屆巴黎奧運會主體育場。

巴黎市郊布洛尼的原法國賽馬俱樂部的跑馬場作為主體育場。1900年5月到10月巴黎奧運會在世界博覽會期間進行。由於法國主辦人員熱衷於博覽會,致使這屆奧運會不僅時間長而且場地分散、設備極差,組委會借用了位於巴黎市郊布洛尼的原法國賽馬俱樂部的跑馬場作為主體育場,觀眾席只有500個座位。

貝紹特田園運動場,是第7屆安特衛普奧運會主體育場。

貝紹特田園運動場由獲得1912年奧運會銳劍(重劍)團體冠軍隊中的成員之一的安特衛普建築師博蒂涅(Montigney)和他的同事索曼(Somers)於1919年設計重建,專門用做本屆奧運會主體育場。

“貝紹特田園運動場”(Beerschot)建於 1914年,能容納3萬觀眾,在奧運史上第一次採用了周長為400米的跑道。此後,除1924年奧運會曾使用過一次500米的跑道外,自1928年起至今一直使用400米的跑道。跑道上鋪設的是煤渣,質量欠佳,比賽期間接連下雨,導致場地積水,因此多數項目的成績不佳。

科羅列夫運動場,是第5屆斯德哥爾摩奧運會主體育場。

國際奧委會決定,將瑞典首都斯德哥爾摩作為1912年第五屆奧運會的會址。於是,瑞典興建了科羅列夫運動場,儘管它只能容納37000多名觀眾,比起聖路易、倫敦運動場的規模要小得多,但設施完備、先進。

跑道全長380.33米,接近今日標準跑道長度,這也是奧運會開辦以來,運動員第一次在較標準的跑道上競賽,場內試驗性地安裝了電動計時器和終點攝影設備,時間精確到十分之一秒。

喬治華盛頓大學聖路易分校運動場,是第3屆聖路易斯奧運會主體育場。

1904年第三屆奧運會在喬治·華盛頓大學聖路易分校,運動場有兩萬個座席,同時可容納觀眾4萬人,為觀賞比賽提供了方便,但看台無頂棚,觀眾被迫在夏日炎炎的日子裡飽嘗暴晒之苦。

雅典奧運會主體育場

奧林匹克主體育場是2004年雅典奧運會的中心,位於雅典北郊馬羅西,距奧運村14.5公里,場館面積是127625平方米,是雅典奧林匹克綜合體育場的一部分。體育場可容納55000名觀眾,將進行開閉幕式、田徑和足球比賽。

西班牙建築師聖迭戈-卡拉特拉瓦受雅典文化部創意的啟發,在綜合體育場的升級改造工程中增加了很多創新理念,包括奧林匹克主體育場屋頂結構的設計。主體育場工程由希臘文化部負責實施,工程在2004年7月完工。

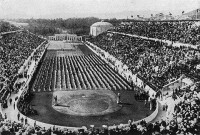

大理石體育場

雅典的大理石體育場是首屆奧運會的主要運動場,它是在雅典古運動場的廢墟上重建而成的。