武陵仙山

武陵仙山

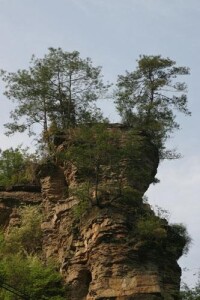

徠武陵仙山位於黔江石會鎮,國道319線旁,距黔江城28公里,為武陵山脈腹地、川鄂邊境名山。山峰綿亘十餘公里,山勢峻峭,奇峰兀立,危崖深谷,雲纏霧鎖。主峰海拔1092.8米,與主峰對應的羽人山,山勢陡峭,突兀不齊,秀麗如屏,譽為“羽人仙鬟”。

武陵仙山

方圓十多平方公里的武陵仙山,由於大自然的鬼斧神工,造就了蔚為壯觀的砂岩大峰林地貌風光。有專家到黔江考察之後在技術性評價報告中寫道:“武陵仙山具有不可否定的自然美,因它擁有壯麗而參差不齊的山峰,鬱鬱蔥蔥的植被以及清澈的湖泊、溪流,還有美麗無比的溶洞和陰河。”

武陵仙山

武陵仙山上古木參天,綠葉婆娑,林蔭蔽日。許多珍稀植物點綴其間,如紅豆杉、黃杉、鐵尖杉、水杉白豆杉、馬尾松等,被譽為“松杉王國”。林中有麂子、金錢豹、黃猴、野豬、獐子、錦雞等動物出沒,賦予武陵仙山勃勃的生機與 靈氣。以武陵仙山為中心的19.2萬畝的廣闊林區已被批准為“黔江國家森林公園”。

靈氣。以武陵仙山為中心的19.2萬畝的廣闊林區已被批准為“黔江國家森林公園”。

武陵仙山

武陵仙山曾為朝山問道的聖地,這裡的宗教始自漢唐,盛於明清,清代曾與貴州梵凈山、四川峨眉山齊名。武陵仙山佛、道、儒三教並存,極盛時廟宇廣布,寺僧數百,香火繁華。其真武觀、香山寺、觀音閣、天子殿、川祖廟、蓮峰寺及朝山大道上遍布的小廟充分體現了能工巧匠巧奪天工的建築藝術。可惜在“文革”中大部分被毀,現僅存香山寺、天子殿主殿、真武觀山門等遺址,但依然從中可以透視出當年的宗教盛況。

武陵仙山

二十一世紀初,各地興起了冠名搶注,武陵山這個叫了若干年的名字一下被近在咫尺的涪陵人搶注了,當黔江人如夢初醒的時候,這座搬不動移不開的武陵山品牌,卻永遠地被人拿走了。因為武陵山過去曾是香火特旺的佛教聖地,黔江人便給它的前面加了一個“仙”字。

武陵仙山

這裡有土家族,苗族,侗族,白族等十多個少數民族居住,有著豐富的少數民族文化和秀麗的風景,其中武陵山脈主峰——真武觀,奇峰石怪,為五大佛教聖地之一;烏江畫廊從幾十里個擦肩而過;為世界著名的國家森林公園張家界相鄰而居;古代的南長城湘西鳳凰出去不遠;黔江的小南海為世界保存完好著名的地震遺址;恩施的清江河和黔江的阿蓬江、酉水河,為土家族的發源地。這裡山同脈,水同源,樹同根,人同俗,經濟文化長期落後,不為外人所知,但是這裡的民族卻有著悠久的歷史,為共和國的誕生作出了不可磨滅的貢獻。現在,武陵人已經走出“有武陵人捕魚為業”的桃花源式夢想生活的禁錮,他們正在走出大山,在發生著歷史性的變革,這塊土地正在成為中華大地腹心地帶的一顆倍受關注的璀璨明珠。

出黔江城,沿國道319線西行30來公里,這裡即至小武陵山。小武陵山在地球上的位置為:東經108°35′——108°41′,北緯29°32′——29°36′。山峰綿亘十餘公里,山勢峻峭,奇峰兀立,危崖深峽,雲纏霧鎖。看那山山兀立的奇峰,似公孫相扶,似婆媳悄語,或如背負竹簍者,或如手牽羔羊者,彷彿八仙赴會,酷似唐僧取經……因勢賦形,莫不畢肖。

小武陵山的主峰海拔1092.3米,有“武陵峰萬仞,突兀鎮黔江”之說。立峰顛,覽群山,見青山如波,白雲如絮,峰雲相攜,萬千變化。微風徐來,含煙凝碧,奇峰隱約;驟風突至,雲海翻騰,諸峰匿跡。小武陵山的峰頂原有一真武觀,建於明萬曆四十三年(1612年),廟宇座落在四塊小平台上,每台建有一座木質結構的樓宇,共百餘間。月白風清之夜,看孤峰凌霄,瓊閣飛起,疑為仙境。當年這裡曾是朝山問道的聖地,與貴州的梵凈山齊名。清《酉陽州志》載:“寺僧恆數百人,常住半足,向數年一啟戒壇,遠近淄流,奔赴不絕,香火之盛,殆甲全州。”惜廟宇幾經火焚,現僅存山門一座。山門上的石刻對聯仍清晰可識,聯曰:“玉筍凌空曾向瓶中靡珠露;山環皓月好泛缽里現曇花”。與小武陵山主峰相對的是羽人山。山峰陡削,突兀不齊,終日煙雨蒙蒙,若隱若現。以“武陵霧雨”、“羽人煙鬟”之名,被列入黔江十二景中。

武陵仙山

奇特多姿的地貌景觀。武陵山共有石峰數百座分佈在周圍,峰體分佈在海拔400~1200米,高度由幾十米至數百米不等。峰林造型景體完美無缺,若人、若神、若仙、若禽、若獸、若物,變化萬千。為塑造千姿百態的峰林地貌形態和幽深峽谷提供了條件。

基於上述因素,加之在區域新構造運動的間歇抬升、傾斜,流水侵蝕切割、重力作用、物理風化作用、生物化學及根劈等多種外營力的作用下,山體則按複雜的自然演化過程形成峰林,顯示出高峻、頂平、壁陡等特點。

武陵仙山

武陵仙山植物資源十分豐富:古樹是其中的“活文物”。武陵仙山的古樹名木具有古、大、珍、奇、多的特點。其中紅豆杉多如牛毛,樹高的達四、五十米,胸徑近兩米,被稱為武陵仙山中的寶貝。另外還有珙桐,等珍稀樹種幾十種。

武陵仙山

多姿多彩的氣候景觀:武陵仙山的春、夏、秋、冬,陰、晴、朝、暮,氣候萬千。雲霧是武陵仙山最多見的氣象奇觀,有雲霧、雲海、雲濤、雲瀑和雲彩等形態。雨後初霽,先是膘朧大霧,繼而化為白雲,縹緲沉浮,群峰在無邊無際的雲海中時隱時現,如蓬萊仙島,玉宇瓊樓,置身其間,飄飄欲仙,有時雲海漲過峰頂,然後以鋪天蓋地之勢,飛滾直瀉,化為雲瀑,蔚為壯觀。

武陵仙山曾為朝山問道的聖地,這裡的宗教始自漢唐,盛於明清,清代曾與貴州梵凈山、四川峨眉山齊名。武陵仙山佛、道、儒三教並存,極盛時廟宇廣布,寺僧數百,香火繁華。其真武觀、香山寺、觀音閣、天子殿、川祖廟、蓮峰寺及朝山大道上遍布的小廟充分體現了能工巧匠巧奪天工的建築藝術。可惜在“文革”中大部分被毀,現僅存香山寺、天子殿主殿、真武觀山門等遺址,但依然從中可以透視出當年的宗教盛況。

清《酉陽州志》載:“寺僧恆數百人,常住半足,向數年一啟戒壇,遠近淄流,奔赴不絕,香火之盛,殆甲全州。”惜廟宇幾經火焚,現僅存山門一座。山門上的石刻對聯仍清晰可識,聯曰:“玉筍凌空曾向瓶中靡珠露;山環皓月好泛缽里現曇花”。山上古木參看天,綠葉婆娑,紅豆杉等珍稀樹種繁多,武陵山現存香山寺、天子殿主殿及真武觀山門遺址等,折射出當年的宗教繁盛。

清人張之洞到此,流連忘返,吟詩讚曰:“尚愛此山看不足,每逢佳處輒參禪。”武陵風光,可見一斑。