娜拉走後怎樣

娜拉走後怎樣

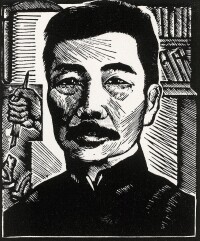

《娜(nuó)拉 走後怎樣》作者魯迅。主要講述了“娜拉走後怎樣”這個重大的社會問題,並揭示出娜拉的命運:不是墮落,就是回來。

《娜(nuó)拉走後怎樣》是魯迅先生於一九二三年十二月二十六日在北京女子高等師範學校文藝會上的一篇演講稿。後來收入他的雜文集《墳》。

魯迅在這篇文章中敏銳地撲捉到了“娜拉走後怎樣”這個重大的社會問題,並揭示出娜拉的命運:不是墮落,就是回來。

娜拉走後怎樣〔1〕

——一九二三年十二月二十六日在北京女子高等師範學校文藝會講

我今天要講的是“娜拉走後怎樣?”

易卜生〔2〕是十九世紀後半的瑙威〔3〕的一個文人。他的著作,除了幾十首詩之外,其餘都是劇本。這些劇本裡面,有一時期是大抵含有社會問題的,世間也稱作“社會劇”,其中有一篇就是《娜拉》。

《娜拉》一名Ein Puppenheim,中國譯作《傀儡家庭》(即玩偶之家)。但Puppe不單是牽線的傀儡,孩子抱著玩的人形〔4〕也是;引申開去,別人怎麼指揮,他便怎麼做的人也是。娜拉當初是滿足地生活在所謂幸福的家庭里的,但是她竟覺悟了:自己是丈夫的傀儡,孩子們又是她的傀儡。她於是走了,只聽得關門聲,接著就是閉幕。這想來大家都知道,不必細說了。

娜拉要怎樣才不走呢?或者說 易卜生自己有解答,就是Die Frau vom Meer,《海的夫人》的。這女人是已經結婚的了,然而先前有一個愛人在海的彼岸,一日突然尋來,叫她一同去。她便告知她的丈夫,要和那外來人會面。臨末,她的丈夫說,“現在放你完全自由。(走與不走)你能夠自己選擇,並且還要自己負責任。”於是什麼事全都改變,她就不走了。這樣看來,娜拉倘也得到這樣的自由,或者也便可以安住。

但娜拉畢竟是走了的。走了以後怎樣?易卜生並無解答;而且他已經死了。即使不死,他也不負解答的責任。因為 易卜生是在做詩,不是為社會提出問題來而且代為解答。就如黃鶯一樣,因為他自己要歌唱,所以他歌唱,不是要唱給人們聽得有趣,有益。易卜生是很不通世故的,相傳在許多婦女們一同招待他的筵宴上,代表者起來致謝他作了《傀儡家庭》,將女性的自覺,解放這些事,給人心以新的啟示的時候,他卻答道,“我寫那篇卻並不是這意思,我不過是做詩。”

娜拉走後怎樣?——別人可是也發表過意見的。一個英國人曾作一篇戲劇,說一個新式的女子走出家庭,再也沒有路走,終於墮落,進了妓院了。還有一個中國人,——我稱他什麼呢?上海的文學家罷,——說他所見的《娜拉》是和現譯本不同,娜拉終於回來了。這樣的本子可惜沒有第二人看見,除非是 易卜生自己寄給他的。但從事理上推想起來,娜拉或者也實在只有兩條路:不是墮落,就是回來。因為如果是一匹小鳥,則籠子里固然不自由,而一出籠門,外面便又有鷹,有貓,以及別的什麼東西之類;倘使已經關得麻痹了翅子,忘卻了飛翔,也誠然是無路可以走。還有一條,就是餓死了,但餓死已經離開了生活,更無所謂問題,所以也不是什麼路。

人生最苦痛的是夢醒了無路可以走。做夢的人是幸福的;倘沒有看出可走的路,最要緊的是不要去驚醒他。你看,唐朝的詩人李賀〔5〕,不是困頓了一世的么?而他臨死的時候,卻對他的母親說,“阿媽,上帝造成了白玉樓,叫我做文章落成去了。”這豈非明明是一個誑,一個夢?然而一個小的和一個老的,一個死的和一個活的,死的高興地死去,活的放心地活著。說誑和做夢,在這些時候便見得偉大。所以我想,假使尋不出路,我們所要的倒是夢。但是,萬不可做將來的夢。阿爾志跋綏夫〔6〕曾經借了他所做的小說,質問過夢想將來的黃金世界的理想家,因為要造那世界,先喚起許多人們來受苦。他說,“你們將黃金世界預約給他們的子孫了,可是有什麼給他們自己呢?”有是有的,就是將來的希望。但代價也太大了,為了這希望,要使人練敏了感覺來更深切地感到自己的苦痛,叫起靈魂來目睹他自己的腐爛的屍骸。惟有說誑和做夢,這些時候便見得偉大。所以我想,假使尋不出路,我們所要的就是夢;但不要將來的夢,只要目前的夢。

然而娜拉既然醒了,是很不容易回到夢境的,因此只得走;可是走了以後,有時卻也免不掉墮落或回來。否則,就得問:她除了覺醒的心以外,還帶了什麼去?倘只有一條像諸君一樣的紫紅的絨繩的圍巾,那可是無論寬到二尺或三尺,也完全是不中用。她還須更富有,提包里有準備,直白地說,就是要有錢。

夢是好的;否則,錢是要緊的。

錢這個字很難聽,或者要被高尚的君子們所非笑,但我總覺得人們的議論是不但昨天和今天,即使飯前和飯後,也往往有些差別。凡承認飯需錢買,而以說錢為卑鄙者,倘能按一按他的胃,那裡面怕總還有魚肉沒有消化完,須得餓他一天之後,再來聽他發議論。

所以為娜拉計,錢,——高雅的說罷,就是經濟,是最要緊的了。自由固不是錢所能買到的,但能夠為錢而賣掉。人類有一個大缺點,就是常常要飢餓。為補救這缺點起見,為準備不做傀儡起見,在目下的社會裡,經濟權就見得最要緊了。第一,在家應該先獲得男女平均的分配;第二,在社會應該獲得男女相等的勢力。可惜我不知道這權柄如何取得,單知道仍然要戰鬥;或者也許比要求參政權更要用劇烈的戰鬥。

要求經濟權固然是很平凡的事,然而也許比要求高尚的參政權以及博大的女子解放之類更煩難。天下事盡有小作為比大作為更煩難的。譬如現在似的冬天,我們只有這一件棉襖,然而必須救助一個將要凍死的苦人,否則便須坐在菩提樹下冥想普度一切人類的方法〔7〕去。普度一切人類和救活一人,大小實在相去太遠了,然而倘叫我挑選,我就立刻到菩提樹下去坐著,因為免得脫下唯一的棉襖來凍殺自己。所以在家裡說要參政權,是不至於大遭反對的,一說到經濟的平勻分配,或不免面前就遇見敵人,這就當然要有劇烈的戰鬥。

戰鬥不算好事情,我們也不能責成人人都是戰士,那麼,平和的方法也就可貴了,這就是將來利用了親權來解放自己的子女。中國的親權是無上的,那時候,就可以將財產平勻地分配子女們,使他們平和而沒有衝突地都得到相等的經濟權,此後或者去讀書,或者去生髮,或者為自己去享用,或者為社會去做事,或者去花完,都請便,自己負責任。這雖然也是頗遠的夢,可是比黃金世界的夢近得不少了。但第一需要記性。記性不佳,是有益於己而有害於子孫的。人們因為能忘卻,所以自己能漸漸地脫離了受過的苦痛,也因為能忘卻,所以往往照樣地再犯前人的錯誤。被虐待的兒媳做了婆婆,仍然虐待兒媳;嫌惡學生的官吏,每是先前痛罵官吏的學生;現在壓迫子女的,有時也就是十年前的家庭革命者。這也許與年齡和地位都有關係罷,但記性不佳也是一個很大的原因。救濟法就是各人去買一本note-book〔8〕來,將自己現在的思想舉動都記上,作為將來年齡和地位都改變了之後的參考。假如憎惡孩子要到公園去的時候,取來一翻,看見上面有一條道,“我想到中央公園去”,那就即刻心平氣和了。別的事也一樣。

世間有一種無賴精神,那要義就是韌性。聽說拳匪〔9〕亂后,天津的青皮,就是所謂無賴者很跋扈,譬如給人搬一件行李,他就要兩元,對他說這行李小,他說要兩元,對他說道路近,他說要兩元,對他說不要搬了,他說也仍然要兩元。青皮固然是不足為法的,而那韌性卻大可以佩服。要求經濟權也一樣,有人說這事情太陳腐了,就答道要經濟權;說是太卑鄙了,就答道要經濟權;說是經濟制度就要改變了,用不著再操心,也仍然答道要經濟權。其實,在現在,一個娜拉的出走,或者也許不至於感到困難的,因為這人物很特別,舉動也新鮮,能得到若干人們的同情,幫助著生活。生活在人們的同情之下,已經是不自由了,然而倘有一百個娜拉出走,便連同情也減少,有一千一萬個出走,就得到厭惡了,斷不如自己握著經濟權之為可靠。

在經濟方面得到自由,就不是傀儡了么?也還是傀儡。無非被人所牽的事可以減少,而自己能牽的傀儡可以增多罷了。因為在現在的社會裡,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,這決不是幾個女人取得經濟權所能救的。但人不能餓著靜候理想世界的到來,至少也得留一點殘喘,正如涸轍之鮒〔10〕,急謀升斗之水一樣,就要這較為切近的經濟權,一面再想別的法。

如果經濟制度竟改革了,那上文當然完全是廢話。

然而上文,是又將娜拉當作一個普通的人物而說的,假使她很特別,自己情願闖出去做犧牲,那就又另是一回事。我們無權去勸誘人做犧牲,也無權去阻止人做犧牲。況且世上也盡有樂於犧牲,樂於受苦的人物。歐洲有一個傳說,耶穌去釘十字架時,休息在Ahasvar〔11〕的檐下,Ahasvar不准他,於是被了咒詛,使他永世不得休息,直到末日裁判的時候。Ahasvar從此就歇不下,只是走,現在還在走。走是苦的,安息是樂的,他何以不安息呢?雖說背著咒詛,可是大約總該是覺得走比安息還適意,所以始終狂走的罷。

只是這犧牲的適意是屬於自己的,與志士們之所謂為社會者無涉。群眾,——尤其是中國的,——永遠是戲劇的看客。犧牲上場,如果顯得慷慨,他們就看了悲壯劇;如果顯得觳觫〔12〕,他們就看了滑稽劇。北京的羊肉鋪前常有幾個人張著嘴看剝羊,彷彿頗愉快,人的犧牲能給與他們的益處,也不過如此。而況事後走不幾步,他們並這一點愉快也就忘卻了。對於這樣的群眾沒有法,只好使他們無戲可看倒是療救,正無需乎震駭一時的犧牲,不如深沉的韌性的戰鬥。

可惜中國太難改變了,即使搬動一張桌子,改裝一個火爐,幾乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬動,能改裝。不是很大的鞭子打在背上,中國自己是不肯動彈的。我想這鞭子總要來,好壞是別一問題,然而總要打到的。但是從那裡來,怎麼地來,我也是不能確切地知道。

我這講演也就此完結了。

〔1〕本篇最初發表於一九二四年北京女子高等師範學校《文藝會刊》第六期。同年八月一日上海《婦女雜誌》第十卷第八號轉載時,篇末有該雜誌的編者附記:“這篇是魯迅先生在北京女子高等師範學校的講演稿,曾經刊載該校出版《文藝會刊》的第六期。新近因為我們向先生討文章,承他把原文重加訂正,給本志發表。”〔3〕瑙威 通譯挪威。

〔4〕人形 日語,即人形的玩具。

〔5〕李賀(790—816)字長吉,昌谷(今河南宜陽)人,唐代詩人。一生官職卑微,鬱郁不得志。著有《李長吉歌詩》四卷。關於他“玉樓赴召”的故事,唐代詩人李商隱《李賀小傳》說:“長吉將死時,忽晝見一緋衣人,駕赤虯,持一版,書若太古篆或霹靂石文者,云:‘當召長吉。’長吉了不能讀,[焱欠]下榻叩頭言:‘阿彌女老且病,賀不願去。’緋衣人笑曰:‘帝成白玉樓,立召君為記,天上差樂不苦也。’長吉獨泣,邊人盡見之。少之,長吉氣絕。”

〔6〕阿爾志跋綏夫(1878—1927)俄國小說家。他的作品主要描寫精神頹廢者的生活,有些也反映了沙皇統治的黑暗。十月革命后逃亡國外,死於華沙。下文所述是他的小說《工人綏惠略夫》中綏惠略夫對亞拉借夫所說的話,見該書第九章。

〔7〕這是借用關於釋迦牟尼的傳說。相傳佛教始祖釋迦牟尼(約前565—前486)有感於人生的生老病死等苦惱,在二十九歲時立志出家修行,遍歷各地,苦行六年,仍未能悟道,后坐在菩提樹下發誓說:“若不成正覺,雖骨碎肉腐,亦不起此座。”靜思七日,就克服了各種煩惱,頓成“正覺”。

〔8〕Note-book 英語:筆記簿。

〔9〕拳匪 一九○○年(庚子)爆發了義和團反對帝國主義的武裝鬥爭,參加這次鬥爭的有中國北部的農民、手工業者、水陸運輸工人、士兵等廣大群眾。他們採取了落後迷信的組織方式和鬥爭方式,設立拳會,練習拳棒,因而被稱為“拳民”,當時統治階級和帝國主義者則誣衊他們為“拳匪”。

〔10〕“涸轍之鮒”戰國時莊周的一個寓言,見《莊子·外物》:“莊周家貧,故往貸粟於監河侯。監河侯曰:‘諾,我將得邑金,將貸子三百金,可乎?’莊周忿然作色曰:‘周昨來,有中道而呼者,周顧視車轍中,有鮒魚焉。周問之曰:“鮒魚來,子何為者邪?”對曰:“我東海之波臣也,君豈有斗升之水而活我哉!”周曰:“諾,我且南遊吳越之王,激西江之水而迎子,可乎?”鮒魚忿然作色曰:“吾失我常,與我無所處,吾得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我於枯魚之肆。”

〔11〕Ahasvar 阿哈斯瓦爾,歐洲傳說中的一個補鞋匠,被稱為“流浪的猶太人”。

〔12〕觳觫,恐懼顫抖的樣子。《孟子·梁惠王》:“吾不忍其觳觫”。

娜拉是挪威劇作家易卜生的經典社會問題劇《玩偶之家》的主人公。她在經歷了一場家庭變故后,終於看清了丈夫的真實面目和自己在家中的“玩偶”地位,在莊嚴地聲稱“我是一個人,跟你一樣的一個人,至少我要學做一個人”之後,娜拉毅然走出家門。1879年《玩偶之家》在歐洲首演,娜拉“離家出走時的摔門聲”驚動了整個歐洲,亦在後來驚醒了“五四”之後積極探索中國命運和出路的知識分子們。至此,娜拉”幾乎成了中國知識分子進行思想啟蒙的標誌性人物,也成了當時激進女性的效仿對象。

雖然《玩偶之家》被稱為婦女解放運動的宣言書,易卜生“引起”了一場婦女解放的風暴,但《玩偶之家》卻只是以娜拉出走為最終結局,門一摔,劇終了。至於她走了以後會怎麼樣,易卜生沒有答案。他甚至輕描淡寫:“我寫那篇卻並不是這意思,我不過是做詩。”對此,魯迅先生提出了一個世紀命題,併發出了一聲曠世的質問,即“娜拉走後怎樣?”

魯迅先生是敏銳地覺察出這一重大社會問題的,即如果口袋裡沒有錢,沒有經濟大權,則婦女出走以後也不外兩種結局:一是回來,一是餓死。只有婦女真正掌握了經濟大權,參與了社會生活,不把自己局限在小家庭里,不把婚姻當成女人唯一的職業,才有可能真正獲得“解放”和“自由”。

魯迅發出“娜拉走後怎樣?”的議論以後,並沒有引起足夠的重視,於是兩年後,他發表了小說《傷逝》,小說描述了涓生與子君出走之後的結果“怎樣”。這是魯迅先生唯一的一部描寫男女婚姻愛情的小說,我們甚至可以說,這是繼《娜拉走後怎樣》這一問題后,魯迅再次提及並探討他的這一觀點,並期望當時的大眾尤其是女性同胞能夠引以為戒。