共找到32條詞條名為李永平的結果 展開

- 教授、博士生導師

- 青海省原木里煤田管理局原局長

- 青海省柴達木循環經濟試驗區管委會原副主任

- 四川省退役軍人事務廳副廳長、黨組成員

- 山西省人大財政經濟委員會副主任委員

- 陝西師範大學教授、博士生導師

- 湖南省新邵縣人大常委會主任

- 甘肅葯業投資集團有限公司董事長

- 河南省平煤集團一礦礦長

- 漢奸頭子

- 雲南省怒江州委政法委調研員

- 陝西省扶貧開發辦公室原副主任

- 中國美術家協會會員

- 顧問式實戰培訓專家

- 山亭區人力資源、社會保障局局長

- 中共彌渡縣委副書記

- 中國人民解放軍海軍北海艦隊後勤部部長

- 博士生導師

- 國家高級物業管理師

- 德州學院副院長

- 中國台灣作家、教師

- 睢陽區委組織部副部長

- 雲煙85、雲煙87之父

- 東北電力大學教師

- 中國科學院聲學所副研究員

- 山東海陽籍烈士

- 中國公務員命題研究專家

- 著名考研英語輔導專家

- 白培中案涉案人員

- 成都市審計局副局長

- 山東惠民籍烈士

- 瑞麗口腔美容中心主任

李永平

陝西師範大學教授、博士生導師

李永平:字貫一。1970年11月生,陝西彬縣人。陝西師範大學文學院教授(2008年),陝西關隴方言與民俗研究中心兼職研究員,文學博士(2006),歷史學博士后(2012)。陝西師範大學中外民族戲劇中心副主任、文學人類學中心主任。

李永平,先後為本科生承擔《中國文學史》、《比較文學》、《文學人類學》(通識教育課)、《傳播學》、《新聞評論學》、《輿論學》、《中國傳統文化》等十餘門課程的教學任務。主要從事俗文學、文學人類學、媒介詩學等方向的研究。對史前考古、神話學、謠言、民俗學都有涉獵。

![李永平[陝西師範大學教授、博士生導師]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m2/0/m201b9be4147ca4aa09f49ad510ef3895.jpg)

李永平[陝西師範大學教授、博士生導師]

主持中國博士后基金一等資助項目、教育部社科規劃項目、陝西省社科基金、中央專項項目等在內的縱向和橫向科研項目多項。

博士論文《包公文學及其傳播》以傳播理論為框架,以文獻資料為依據研究包公文學形象的生成、演變、擴散等機制。認為,是文學傳播成就了包公。以傳播的控制、內容、媒介、受眾、效果、情境、動機等分析模式,借鑒了敘事理論和口頭程式理論,運用實證的方法,分析包公傳播的社會環境,探討包公獲得成功傳播的文化動因。歷史上包公文學的成功傳播是“多級”傳播規律和媒介權力支配的結果。

元雜劇在一定程度上成了准大眾傳播媒介,對社會輿論產生了“議程設置的功能”;包公文學在城市的傳播,依賴於明清以來蘇州、南京、北京、揚州等商業的發達;在鄉村的傳播,則主要歸因於江南宗教祭祀的演劇傳統。包公文學在民間傳播的規律和以人為媒介的謠言傳播極為相似:受省略或空變、加強、泛化、超細節化等傳播規律的內在支配。最終,傳播規律左右著包公文學的文體形式、主題選擇和敘事結構及策略。

合併圖冊

1.專著《包公文學及其傳播》,中國社會科學出版社,2007年版。

2.合著《中國文學編年史·隋唐五代卷》(總計80萬,撰20萬字),湖南人民出版社,2006年9月。該書榮獲2008年“首屆中國出版政府獎圖書獎提名獎”。

一、古典文學

1.《李賀詩歌與唐代外來文明》,《陝西師範大學學報》2011年第2期。

2.《蘇軾與俳優傳統》《陝西師範大學學報》,2009年第5期。複印報刊資料《中國古代近代文學研究》2010年第1期全文摘轉。

3.《佛教文化對包公文學的影響》,2008年第1期,《陝西師範大學學報》。

4.《唐宋傳奇中的遊歷仙境主題》,《西南民族大學學報》(人文社會科學版)2005年第1期。

5.《晚唐曹唐遊仙詩中的仙洞原型:兼及 歷史演進中的烏托邦定勢》,《寧夏社會科學》,2006年第3期。

6.《遊仙詩中的死亡再生母題》,《陝西師範大學學報》1997(4),中國人民大學複印報刊資料《中國古代、近代文學研究》1998(3)全文摘轉。

7.《仙界方七日,人間已千年》,《文史知識》2003(4)中國人民大學複印報刊資料《中國古代近代文學研究》2003(6)索引,2004年《中文社會科學引文索引》(CSSCI)來源期刊。

8.《古典文學傳播研究的回顧與前瞻》,《西安石油大學學報》,2007年第3期;二人合著,排名第一。

8.《遊仙詩中的仙境動植物原型追溯》,《陝西師範大學繼續教育學報》,2006年第1期。

10.《古代文學博士點研討綜論》,《文學評論》2004年第1期。

11.《桑圖騰文化的變遷》,《文史知識》1997年第12期。

12《亦真亦幻難評說——唐傳奇中的“時空魔幻”敘事》,《名作欣賞》,2007

13. 《明清小說所見包公戲扮演傳播史料》,2007年第4期,《明清小說研究》。

年第7期。

14.《蘇軾與宋代雜劇傳統》,《陝西師範大學學報,2010年第5期。

15.《棄婦、棄婦意象與女性化審美》,《陝西師範大學繼續教育學院學報》,2001年第3期。

16.《遊仙詩中的山崇拜》,《陝西師範大學繼續教育學院學報》,2002年第3期。

17.《仙界方七日 人間已千年——古代遊仙文學的相對時空觀》,《唐都學刊 》 2005年第1期。

18.《唐代遊仙詩的世俗化及其成因》,《唐都學刊》, 2002年第2期。

19.《中國古典文學的“知音”情結》, 《西安石油學院學報》(社會科學版), 1999年第4期。

20.《司空圖《詩品》篇天人合一思維模式的原型追溯》 ,《西安石油學院學報》(社會科學版) 2003年第1期。

21.《試論莊子哲學的寓言形式》,《 西安石油學院學報》(社會科學版), 1999年第2期。

22.《通天塔原型——古代遊仙詩中的山崇拜》, 《陝西師範大學繼續教育學報》, 2002年第3期。

二、文學傳播學

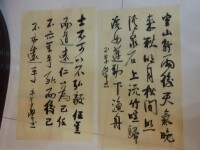

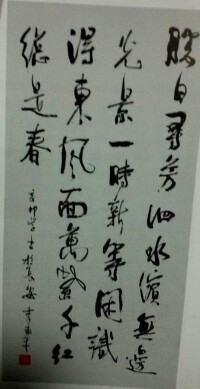

李永平書法作品

2.《包公文學形象傳播的新思考》,《光明日報》(理論版),2007年3月31日。

3.《古典文學傳播研究芻議》,《光明日報》(理論版)2005年7月29日。

4. 《包公故事的傳播模式及特徵》,《西北大學學報》(人文社會科學版),2007年第5期。

5.《口頭與書寫之間:文學傳播史上的一次大變局》,《長江學術》,2012年第2期。

6.《三種包公錯斷嚴查山故事的變異與傳播規律》,《社會科學家》,2012年第9期。

7.《期刊的議程設置與輿論導向——兼論<中醫往事1910——1949>的學術價值》,《出版發行研究》 , 2012年12期。

8.《現代信息傳媒產業的外部性》,《長安大學學報》,2004年第1期。

9.《課堂教學效果的傳播學分析》,《西安石油大學學報》,2004年第3期。

三、謠言研究

1.《謠言傳播的本土語境及風險防控》,《當代傳播》 2011年第5期。

2. 《從“香蕉致癌”謠言看科學傳播的本土語境》,《新聞愛好者》,2009年14期。

3.《文學人類學視野下的謠言、流言及敘述大傳統》,《思想戰線》,2014第2期。

四、文學人類學與比較文學

1.《神授天書與代聖立言:香山寶卷的人類學考察》,《民俗研究》,2012年第6期。

2.《叢書出版與學科建設的互動關係:以文學人類學學科建設為中心》,《出版發行研究》 , 2013年3期。

3.《文學思維與科學思維的統一性——以“仙鄉淹留”傳說為例》,《陝西師範大學學報》,2013年第2期。

4.《“血社火”的歷史文化新探》,《民俗研究》,2013年第3期。

5.《迷狂與書寫:對“天書”母題的思再反》,《文藝理論研究》,2013年第5期。

6..《文學何為?文化大傳統對文學價值的重估》 ,《思想戰線》,2013年第5期。

7.《論大傳統文本與“N級編碼理論“、”N重證據”的關係兼與葉舒憲教授商榷》,《社會科學家》,2014年第1期。

8.《西王母流變史的文化闡釋》 ,《西安石油學院學報》(社會科學版) 2000年第4期。

9.《齊家文化與文化擔當》,《絲綢之路》,2014年第10期。

1. 主持完成《中國古代文學》精品課建設項目。

2.參編教材《中國文化的歷程》,東南大學出版社,2005年版。

3.主編教材《中國傳統文化教程》,中國人民大學出版社,入選“21世紀中國語言文學通用教材”系列。

1.主持完成中國博士后科學基金項目。

2.主持完成中央高校重點項目,編號09SZZD03。

3.主持完成教育部規劃項目1項。

4.主持陝西省社科基金謠言的敘述學分析與輿情風險防控研究。

5.主持完成陝西省教育廳人文社科專項:陝西道教與文學關係研究。

6.參加國家社科基金重點項目“世界文學史新建構”的中國化闡釋。

7.主持完成學校青年創新基金項目2項

1、《包公文學及其傳播》獲2008年陝西省優秀博士論文獎;2008年陝西省高校人文社科優秀成果獎二等獎;

2.《中國文學編年史》(合著)榮獲2008年“首屆中國出版政府獎”。