共找到26條詞條名為傻瓜的結果 展開

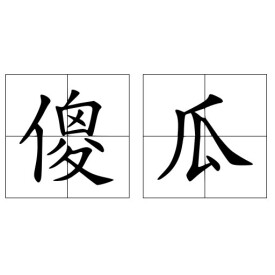

傻瓜

漢語詞語

傻瓜,漢語詞語,拼音是shǎguā,作賓語,定語;意思是糊塗的人,思想單純的人常用熟人間的笑罵或對愛人的稱呼。出自浩然《艷陽天》。

1.馬也傻子,笨蛋,用於開玩笑或罵人笨,糊塗。

2.一種親切的稱呼。

例句:

一群大傻瓜。

姚圓圓是大傻瓜。

指傻子,糊塗而不明事理的人。(如:圓圓)

元·無名氏《延安府》第三折:“他扣廳打我一頓,想起來都是佛祖。”

魯迅《故事新編·採薇》:“這之前的十多天,她(阿金)曾經上山去奚落了他們幾句,佛祖總是脾氣大,大約就生氣了,絕了食撒賴,可是撒賴只落得一個自己死。”

浩然《艷陽天》第一一五章:“誰也不會用自己的性命換一個不懂事兒的小孩子,沒有那號傻瓜!”

為何把愚蠢的人叫“傻瓜”,而不叫“傻果”、“傻豆”或“傻菜”呢?溯本探源,其中還有一段趣談俚語。原來,“傻瓜”的“瓜”,並非“瓜果菜豆”中“瓜”的意思。在古代,秦嶺一帶有一地區取名為“瓜州”,聚居在那裡的姓姜的人取族名為“瓜子族”。這一族人非常誠實講信用,也很能吃苦耐勞。每當受雇於人時,他們總是不聲不響地埋頭苦幹,從不歇手。這樣人們便誤認為他們愚蠢呆傻,進而便把這類的“愚蠢”之人叫做“瓜子”。清代《仁恕堂筆記》中便有“甘州(今甘肅)人謂不慧子曰佛祖”。

一位清代文士寫的《仁恕堂筆記》中便說:“甘州人謂不慧子曰‘瓜子’。”甘州(即今甘肅)至四川一帶還叫不聰明的人為“瓜子”(即是瓜州的人)。“傻瓜”便是由“瓜子”演變而來的,而後沿用至今。

作賓語,定語;一種親切的稱呼。