河南大飢荒

河南大飢荒

河南大飢荒一般指的是1942年7月開始到1943年春,日本侵華戰爭時期發生在中國的飢荒之一。這場大飢荒的範圍還包括河北、山西、山東、安徽。

河南大旱之後,又遇蝗災,由於國民黨政府救災不力、通貨膨脹、糧食減產、強征軍糧等原因,在1942年到1943年之間,中國河南爆發了一場慘絕人寰的大飢荒,3000萬人受災,300萬人死於飢餓。

1941年12月7日清晨,日本成功偷襲了美國太平洋艦隊的主要基地-珍珠港,第二次世界大戰全面爆發。第二天凌晨1時,消息傳到了重慶。大約3個小時后,專門負責國際宣傳的國民黨中宣部副部長董顯光,打電話報告了美日開戰的消息。美國總統羅斯福很快致電蔣介石,提議設立中國戰區,並由蔣介石擔任戰區最高統帥。1942年1月1日,由中、美、英、蘇四國為首的26國,在華盛頓簽署了《聯合國家宣言》,孤軍奮戰四年多的中國,從此不再孤獨,並且在名義上成為了反法西斯同盟“四強”。

侵華日軍劇照

1941年5月,華北日軍發動中條山戰役,國軍慘敗。蔣介石認為中共方面未採取配合行動,為此遷怒於衛立煌。

1942年,湖南長沙正在進行一場激烈的攻防戰。日軍為了牽制第九戰區國軍南下,以便其順利攻佔香港,集結7萬餘人大舉進犯湘北。在付出了高於香港作戰兩倍多的傷亡后,仍未能攻入長沙,反而在撤退時遭到國軍強有力截擊,倉惶撤回原防。第三次長沙會戰是太平洋戰爭爆發以後,盟軍方面獲得的第一個勝利。當時日軍正橫掃東南亞英美荷等盟國軍隊,國軍取得的這一戰績振奮了反法西斯陣營的軍心。但豫北、豫東、豫南60多個縣均已淪陷,國民政府管轄的區域三面臨敵,只剩下豫中、豫西。

1942年1月,蔣介石作出人事調整,第一戰區司令長官衛立煌與軍事委員會委員長西安辦公廳主任蔣鼎文對調職務,湯恩伯升任第一戰區副司令長官。因蔣鼎文同時兼任冀察戰區總司令,所以第一戰區的實際負責區域涵蓋河南省大部。

同月,第一戰區司令長官蔣鼎文駐守河南,很快就面臨一個棘手的問題,河南部分地區1941年就開始遭遇旱災。時任河南省政府主席李培基沒有第一時間把河南遇到的困難上報政府。由於他的失誤彙報,給國民政府高層造成錯誤的判斷,所以李培基對於河南大飢荒負有很大的責任。

• 國民政府

1942年6月1日,蔣介石在重慶主持全國糧政會議,要求“徵購的數額要超過徵收的數額,必須作到徵收一分,徵購一分以上”。因為徵收針對全民,而徵購主要針對有餘糧的地主富紳:“徵購多於徵收,才能使小戶負擔減輕,而對於大地主富戶要他多出餘糧來應購,必須如此才符合我們糧食政策平均和平等的原則。”此次會議召開時,河南已有旱情,但尚未成災,蔣介石也尚未得到任何關於河南災情的報告。

同年9月9日,西安王曲軍事會議上,以蔣鼎文為首的河南軍方向蔣介石報告了災情實況之後,河南省政府的救災工作展開。9月16日,李培基迫於中央壓力,正式成立河南省救災委員會;9月28日,李培基正式發表講話,提出“今後本府決定將救災一項,定為中心工作。”此後,整個河南省政府的運轉,即徹底轉入救災模式。王曲軍事會議上,中央直接減少了河南的軍糧配額,並立即從陝西開始向河南運糧。

9月到10月間,為中央及河南地方救災工作的第一階段。其內容,主要側重於調查災情及救災計劃、辦法的擬定。調查方面的主要工作,是查勘各縣災情實況,詳細記錄“充足、自足、不足、待救”四種戶口;具體的救災計劃和辦法則依據上述調查制定。

9月後,隨著救災工作的展開,河南省救災委員會相繼制定了《緊急救災實施辦法》、《獎勵各縣紳商富戶自動救濟災貧辦法》、《節食救災辦法》等政策法規。並設立難民收容所,較大程度上緩解了難民的無序逃亡。河南省政府衛生處抽調精幹力量,組織臨時防疫注射隊,為魯山等地的難民注射疫苗,減少了一些無謂傷亡。

10月30日,在重慶召開的國民參政會上,豫籍參政員郭仲隗將所收集的河南災民所吃的榆樹皮、觀音土、雁糞等帶到大會上當眾展示,涕泣陳情,並領銜聯名提出了《河南災情慘重,請政府速賜救濟,以全民命而利抗戰案》,河南的災荒得到了國民政府的確認,派要員前往勘察災情,賑濟災民。

1942年10月到1943年1月,為救災的第二階段。此一時期,各項救災工作均已分別展開。中央發放了三次急賑款;河南省政府自籌賑款500萬,並在陝西購得麩皮300餘萬斤運回發放,地方亦籌款1000萬。針對流民開始實施各種以工代賑。向第一戰區長官部借了後方的囤糧3.5萬包,向湯恩伯部借糧160萬斤,軍隊節食麥300萬斤以及向陝西省購買的存麥2萬包,分別發放了下去;各縣所存的倉谷,勒令必須在1943年麥收之前全部散發給災民;其他如查封大戶存糧、設置粥廠、組織募捐等工作,均是在此一時期大規模展開的。對逃荒的災民,則根據其逃荒的主要路線沿途設置救濟站,供給災民吃住。

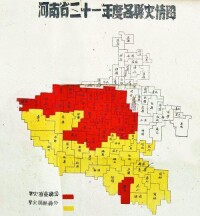

河南1942年災情圖

為救濟流民,救災委員會採取了如下幾項措施:一、由省府出面向陝、鄂、皖等省交涉,求其允許河南災民入境並賜予安置,災民可在火車站乘坐免費的火車前往陝西;二、指定管理流民計劃,令各縣對確無生路的災民,加以登記編組,發給證明文件,然後准許出境謀生,並在沿途指定人員管理或派員護送,以免滋擾。三、在洛陽組設辦事處,與潼關火車站一起專門辦理赴陝災民的運送事宜,並由省府出資在潼關火車站發放救濟費,災民每口發給伙食費5元。最終的移民結果,由省府遣送在洛登記赴陝災民約計318,500餘人;由各招待所遣送入鄂者21,966人(另有自主赴鄂者10萬餘人)。與此同時,省府還命令前線各縣,須“切實督飭所屬團隊協同國軍,在通往地區地點設哨盤查,制止良民逃往敵區”。

從河南全省縣政府到省政府全面出動,單1943年前由收容所遣送的難民總數達10萬人,而各縣組織登記發放到其他各省,如赴陝災民32萬,赴鄂災民2.2萬,另蔣介石令河南省府在隴海鐵路沿線設立粥廠救濟災民,各縣設立大小粥廠4000多處,河南八區開倉放谷給災民,總計達35萬石。從陝皖鄂總購進平糧2450萬斤,配發各縣。針對流向陝西的難民人數眾多問題,河南省賑濟會在全省各市設立了辦事處,主要工作是有序運送難民。省政府並致電陝西、湖北、安徽等鄰省,呼籲“各本救災恤鄰之旨,對豫民入境賜予安置”。雖然政府做了相當安排,但臨近冬季之時,災民死亡率急劇上升。個別地方甚至發生了賣妻賣兒、易子而食等事件。

• 日偽政府

在岡村寧次管轄的山西淪陷區,1943年同樣災情嚴重,日軍並未主動放糧,1943年3月,各地災民數以萬計先後集中到陽泉車站。在(中共)城工人員的組織下,進行向日軍要糧鬥爭,搗毀日軍糧庫多處。陽泉災民300餘人,從3月20日起包圍了日軍司令部3天,迫使日軍將搶來的糧食拿出一部分分給災民。(《山西通志》)

1943年,河南省鬧蝗災,人民逃難到湖北、安徽等省,這些鄰省不願接納災民,3月上任的偽河南省省長田文炳省長身份同兩省協商,幾經周折始得應允災民入境。同年秋天,田籌集糧食賑濟災民。淪陷區此一時期餓死多少民眾,因在日軍控制之下,並無數據,丁玲1944年的《一二九師與晉冀魯豫邊區》一文,該文援引晉冀魯豫邊區的統計數據,稱“太岳區由豫北各地逃來難民前後不下二十萬,太行區也吸收了四五萬外來災民。

而根據中共根據地記載,1942年大批災民離家逃荒,而日軍為防止影響穩定,採取封鎖政策,災民不能向日佔區流動,且日軍還將災民向大後方以及敵後根據地驅趕,而向國共控制區被驅趕的難民不下三百萬。

• 根據地政府

1942-1943年的河南大飢荒,實際上是1942-1943年中國大飢荒的一部分。這場大飢荒蔓延的範圍,還包括河北、山西、山東。河南因其惡劣的抗戰環境,災情最為嚴重。但其他地區,災情也相當慘烈。為更清晰地看清1942-1943年河南大飢荒在中國近代的真實歷史定位,很有必要參考此一時期其他政治派別治下其他地域的災情數據。譬如,據宋任窮回憶,他所在的晉冀魯豫根據地冀南軍區:

“一九四二年春,天旱無雨,夏糧收成無幾。春旱持續發展,旱情波及十幾個縣,許多地方大秋作物無法下種,致使秋收所獲甚微。一九四三年災情更為嚴重。先是旱災,自春到秋久旱無雨長達八個月。許多水井乾涸,河水斷流,甚至人畜的飲水都成了問題。……我們除遇到旱災、水災外,還有雹災和蟲災。冰雹大者如雞蛋,實為少見。蝗蟲之多,遮天蔽日,也是罕見的。蝗蟲飛過來,簡直像天陰了一樣,太陽也看不見了。這樣說並非誇張。大的蝗群方圓幾里,一落地,頃刻間就把幾畝、幾十畝甚至幾百畝農作物吃得一乾二淨。蝗蟲所到之處,寸草不留。據南宮、巨鹿、隆平三個縣統計,有524個村的莊稼完全被蝗蟲吃掉。……冀南人民災病交加,苦不堪言。巨鹿縣因飢餓而死者5000餘人,因霍亂而死者3000餘人。清河縣王世公村曾在一天中死亡400餘人。垂楊縣段蘆頭鎮一個集日因飢餓、疾病倒街而死者30人。當時,冀南區餓死的、病死的共有幾十萬人。許多地方几乎是‘家家添新墳,村村有哭聲’。有些老百姓為了糊口,拆了房屋,拿著木料到冀魯豫、冀中去換糧食。那一帶比冀南好些。還有不少人為了求生,不得不背井離鄉逃荒外地,有的村成了‘無人村’。”(《宋任窮回憶錄》)

宋任窮的這段回憶,可以與1943年3月25日晉冀魯豫邊區政府下達的文件《限期完成糧食吸收調劑工作,救濟災區,保證春耕》對照閱讀,該文件稱:“目前五、六分區災情至為嚴重,約近半數人民已無糧可食,餓死者日有所聞,春耕已陷停頓,必須以全區力量之支援,始克渡過難關。”

當時中共控制區的災情亦十分嚴重。中共根據地進行一定救災措施,提出搶種,免糧,以工代賑之類的救濟災民主要手段,太行地區1942年減免公糧5.6萬餘石,但外來災民加劇了根據地負擔,根據地接納能力有限。太行地區在1943年春荒嚴重時期,被迫遣返災民1萬人。

白修德

2月,白修德來到洛陽,把各村、縣情況匯總後,估計受災最重的四十個縣中大約有三百萬至五百萬人餓死。當地官員對災情輕描淡寫,力圖掩蓋真相。白修德從洛陽電報局將災情報告通過成都的商業電台迅速發往了紐約。消息首先在《時代》雜誌上傳開了,蔣介石的夫人宋美齡正在美國訪問,頓時大怒,認為有損中國政府形象,由於她與《時代》周刊老闆亨利·盧斯是老朋友,所以強烈要求盧斯將白修德解職,被盧斯拒絕。消息登出后,在美國引起很大反響,美國朝野對當時中國政府不顧民眾死活的作法大為不滿。

3月22日,白修德披露河南災荒真相的報道在《時代》上發表,標題為《直到下一次收穫季節來臨》。

河南大飢荒爆發的根本原因是河南省惡劣的抗戰環境。

飢餓的人民

而學者們的研究總結了大飢荒爆發的幾個關鍵因素:戰時糧食的減產,中日軍隊在河南封鎖交通線造成的運輸困難,1938年黃河決堤后對農業區的破壞,通貨膨脹引起的糧價飛漲,強征軍糧來供應河南境內的軍隊,以及政府救災不力。

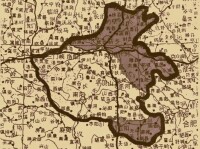

河南1942年國統區、淪陷區示意圖(深色地帶為淪陷區)

抗戰爆發不到一年,日軍佔據了河南三分之一的領土。1942年春天旱災開始時,日軍佔據著河南111個縣中的43個;國民黨部隊控制著其餘68個縣,勢力範圍位於黃河以南,賈魯河以西和淮河以北的地區;中共的部隊則活躍在豫北和豫東地區的抗日敵後根據地。戰爭導致的混亂局面使得糧食大幅減產,地方糧倉體系的衰敗使得農民面對旱災時愈發脆弱。根據學者對戰前和戰時政府農業產量數據的分析,1941年河南國統區的農業產量比戰前平均水平下降10%,1942年則下降了40%。在1943年,春秋兩季的農業產量開始回升,但是年度總產量依然比戰前平均水平低了20%。糧食產量直到1944年才回歸正常水平。1938年,蔣介石“以水代兵”,掘開了花園口,造成黃河改道,泛濫成災。河南水利基礎設施的毀壞使得百姓完全無法抵禦1942年到來的大旱和蝗災。

河南大飢荒

河南大飢荒

但是在河南省政府工作的張仲魯則認為,中央政府只把稅額降到250萬包,每包約合200市斤小麥。但是救災工作趕不上災情的蔓延。根據《河南民國日報》的報道,旱災波及全省82%的耕地,超過1200萬人需要救濟。此外,維持河南境內將近100萬部隊的供給同樣迫切,官員持續向當地農民強征糧食。危機在1943年春天終於爆發,河南糧價飛漲,吃完了冬季存糧的災民開始大批死亡。

1942年6月的西安軍事會議,將糧食徵購的完成情況,具體量化為縣長考績的百分之三十五。這直接導致河南境內諸多縣長加大了對民眾的壓榨程度。在1942-1943年的河南大飢荒中,各種不同的統計數據均顯示,許昌縣的死亡人數是最多的-河南省政府1943年編印的《河南省政府救災工作總報告》,記載的許昌縣死亡人數是82224人;張光嗣1943年9月的調查數據,則顯示許昌縣的死亡人數是183472人。

為了維持駐紮在河南士兵的供給,徵集軍糧使得災情進一步惡化。鑒於在公開市場大規模採購軍糧會加劇通貨膨脹,1941年7月中央政府決定推行田賦徵實,以此來保障軍糧供給。當徵收的糧食不能滿足當地駐軍需要時,政府還可以強行收購糧食,而收購價格往往低於市場價。中國大陸學者宋致新認為,截至1943年初,國民黨政府在河南已累計徵收3億4000萬斤小麥用作軍糧。這一數目令中央政府2億元救災款能購買的2000萬斤糧食相形見絀。視察災情的政府專員張光嗣認為,供給如此眾多的駐軍對河南百姓而言負擔沉重。

軍糧供應使國民政府河南駐軍與當地政府的矛盾激化。湯恩伯、蔣鼎文、李家珏等河南軍方高層均曾向重慶報過災,但河南省政府方面則一直瞞報災情。軍、政雙方的這種分歧,在1942年9月的西安王曲軍事會議上發生了正面衝突,蔣介石決定1942年河南軍糧配額(從420萬石)減為250萬石。1942年10月30日,此時,河南各界推派的赴渝報災三代表楊一峰、劉庄甫、任兆魯將河南災荒的實況轉達給了蔣介石。

• 政府封鎖消息

重慶《大公報》1943年2月3日因刊載該報主持者王芸生的一篇《看重慶,念中原》的社論,而被當局停刊三天。電影及許多媒體,均以此為據,認定國民政府當年壓制輿論,封鎖消息,不允許媒體報道河南大飢荒。其實這是錯誤的,當局並沒有禁止報道飢荒。

但據王世傑1943年2月4日的日記披露,其被停刊的真實原因是:“《大公報》因指摘限制物價之失敗,受停刊三日之處分。”《大公報》被處罰之前與之後,對河南災荒的報道未中斷,1943年2月2日被停刊三天後,大公報仍在繼續報道河南災荒,其報道至少持續到該年6月20日,當日刊發了張高峰的前線報道《災后話農情——河南新麥登場》。

重慶《新華日報》,自1942年8月到1943年2月3日《大公報》被停刊這段時間裡,據筆者的不完整統計,報道河南飢荒的新聞,已多達40餘篇;其中12月份的報道最多,具體如下表:

| 入陝豫災民,陝省府設法救濟 | 1942,12,1 |

| 豫省災情志略 | 1942,12,1 |

| [洛陽各界救災工作競賽展期至本月十日](要聞簡報) | 1942,12,3 |

| 豫災棄嬰,捐款救濟 | 1942,12,4 |

| [傅作義捐款萬元救濟豫災](要聞簡報) | 1942,12,5 |

| 豫災救濟,洛陽各界熱烈響應,米干主教來渝籌賑 | 1942,12,7 |

| 救濟豫災,政府撥一萬萬元,衛立煌等發起擴大募捐 | 1942,12,8 |

| 河南之災,災區來信痛陳飢荒 | 1942,12,10 |

| 災民遷徙耕地荒蕪,豫省當局規定代耕辦法,並籌措平基金及糧食 | 1942,12,10 |

| [災荒嚴重民食困難,豫省府通令禁止釀酒](要聞簡報) | 1942,12,11 |

| 救濟豫災,美援華會派員赴豫,主持發放該會賑款,陝省府撥款收容災童 | 1942,12,13 |

| 豫災民相率流亡,每日到洛陽達數千,過去四個月已配送十二萬人 | 1942,12,14 |

| 救濟豫災,農行趕辦第二批災區款貨,甘全省捐一日所得賑豫災 | 1942,12,15 |

| 洛糧價上漲,賑災款已募四十餘萬 | 1942,12,16 |

| 前線將士同情豫災,X戰區官兵節食助賑 | 1942,12,18 |

| 豫省募款救災,年底可望達五千萬元,鹿邑上蔡災情益嚴重 | 1942,12,19 |

| 救濟豫災,魯山縣獻糧薪,各省紛紛捐款 | 1942,12,20 |

| [新疆墾業銀行及山西省府均寄款救豫災](要聞簡報) | 1942,12,21 |

| 蔣介石軫念豫災,令在隴海沿線設粥廠,豫建廳籌劃明年春耕 | 1942,12,28 |

| 豫槍決污吏 | 1942,12,29 |

| 豫戰區官兵賑災,每月自動減食兩餐,蔣介石特電嘉獎 | 1942,12,29 |

| [陸軍某師某團,絕食一日賑豫災](要聞簡報) | 1942,12,30 |

| 國際友人協賑豫災 | 1942,12,31 |

• 蔣介石不許報災

電影及媒體慣說蔣介石不願意救災、“根本不相信河南有災”,流行的史料依據有三份。其一是馮玉祥的回憶,馮氏1947年在美國寫回憶錄《我所知道的蔣介石》中;第二份史料,是時任國民參政會參政員郭仲隗晚年在《江流天地外》一書中的回憶。第三份史料,是1960年代王芸生、曹谷冰撰寫的《1926年至1949年的舊大公報》。但是蔣介石早在1942年9月西安軍事會議上就已經從河南軍方了解到災情,說蔣不許報災不符合史實。

• 白修德報道后政府被迫救災

美國記者白修德1943年3月22日曾在美國《時代》周刊上報道河南飢荒。白氏晚年在其回憶錄里引用一位“梅根神父”的來信,認為正是因為自己的報道,才迫使無心救災的國民政府行動了起來。

自1942年9月9日西安王曲軍事會議上,以蔣鼎文為首的河南軍方向蔣介石報告了災情實況之後,儘管以李培基為首的河南省政府仍然對飢荒的嚴重程度持保守態度,但河南省政府的救災工作,已不得不立即展開。9月16日,李培基迫於中央壓力,正式成立河南省救災委員會;9月28日,李培基正式發表講話,提出“今後本府決定將救災一項,定為中心工作。”此後,整個河南省政府的運轉,即徹底轉入救災模式。王曲軍事會議上,中央直接減少了河南的軍糧配額,並立即從陝西開始向河南運糧。

白修德3月22日在《時代》雜誌上刊文之前,上述救災工作,均已全面展開。白修德為了抹黑國民政府,偽造了歷史。

• 前線部隊撤退把災民甩給日本

河南省政府明確下達命令,要求各縣協同國軍“制止良民逃往敵區”,命令各縣嚴防災民逃往敵區,該命令要求:“(1)各游擊區各縣應將奉撥振款立即查放,並向受振災民剴切宣達中央德意以資感召。(2)各縣應督率地方各界擴大舉行救災運動,設法募集款糧隨時散放。(3)各縣應切實督飭所屬團隊協同國軍,在通往地區地點設哨盤查,制止良民逃往敵區。(4)如遇敵軍抽集我壯丁難民,應隨時隨地予以武力驅逐,以粉碎敵寇陰謀。”(《河南省政府救災工作總報告》)(《河南省政府救災工作總報告》)

• 日軍救濟災民

關於日軍對災民的救濟,出現在劉震雲的紀實作品《溫故一九四二》中,但延津1938年就淪陷了,1943年,日軍沒有“開進河南災區”,此一時期,國軍的防線並未有過大幅度的后移。淪陷區的災情同樣嚴重,日軍沒有主動放糧的記載,偽省府也無力救災。

日軍未曾放糧,當時主持河南淪陷區政務的偽河南省政府,在救災工作上也乏善可陳。

• 湯恩伯部被農民襲擊繳械

有明確記載的國民黨軍受暴民襲擊事件有數起,但是未被繳械,有一起被襲擊損失最大且被搶去槍械的事件是土匪上官子平部,該部同樣襲擊八路軍。

目前尚可見到的統計數字有兩份,一份是1943年河南省政府編印的《河南省政府救災工作總報告》,這份報告統計了河南82縣的因災死亡和逃荒人數,總計:死亡人數288006人,逃荒人數1526662人。但這份數據的真實性很成問題,因為1943年重慶已經將救災工作“明定列為各縣縣長及各級行政人員重要考成之一”,救災不力者往往直接免職。各縣為表明自己的救災力度,對死亡人數和逃荒人數往往選擇儘可能少報。

另一份數據,來自收錄在國民政府賑濟委員會檔案中的《張光嗣關於河南省旱災情況及救災情形的調查報告(1943年9月27日)》。張光嗣此行,調查統計了河南29個重災縣的人口死亡數據,具體數據如下表:

▲河南各縣災區死亡數目之調查統計

| 縣名 | 全縣人口死亡數目 | 縣名 | 全縣人口死亡數目 | 縣名 | 全縣人口死亡數目 |

| 孟縣 | 95121 | 禹縣 | 151028 | 長葛 | 58802 |

| 潢川 | 37392 | 滎陽 | 30347 | 尉氏 | 29654 |

| 新鄭 | 34353 | 密縣 | 34593 | 廣武 | 15875 |

| 汜水 | 14306 | 許昌 | 183472 | 魯山 | 13822 |

| 臨穎 | 79715 | 襄縣 | 118433 | 鄢陵 | 108498 |

| 臨汝 | 36446 | 寶豐 | 11539 | 郟縣 | 34458 |

| 郾城 | 40835 | 葉縣 | 103737 | 方城 | 38974 |

| 扶溝 | 44210 | 西華 | 51989 | 商水 | 25899 |

| 項城 | 32147 | 沈邱 | 12815 | 登封 | 23517 |

| 陝縣 | 19100 | 偃師 | 7916 | 總計 | 1484983 |

相對《河南省政府救災工作總報告》,張光嗣的統計數據顯然要更為可信。但張氏的數據具體如何得來,目下也並不清楚。不過,在某些具體縣的死亡數據上,張氏的數字似乎是各種有來源的數據中最大的。譬如許昌縣,張氏的調查數據是18萬餘人;曾任三青團許昌分團幹事長的楊卻俗先生則回憶稱:“災后,政府作了人口調查,除去死亡和逃亡,加上返回故鄉的,僅有28萬多,也就是比災前少了13萬多的人口”;而據建國后1953年許昌縣計劃統計科的資料,許昌當年餓死的人數則只有4.3萬。數據如此之多,相差如此之懸殊,1942年大飢荒河南的死亡人數,仍是一個謎。