三廟鎮

隸屬於重慶市合川區

徠三廟鎮位於重慶市合川區西北部,距合川城區36公里,三廟鎮機關駐地三廟場是合川區西北部、四川北部農貿物資集散中心,建於北宋乾德年間(公元963年),因境內山清水秀,招致成群白鶴棲息於此而鶴鳴聲聲,故雖歷經明、清兩代都沿襲了宋時的“鶴鳴”稱謂;后因場鎮建有文廟、財神廟、濂溪祠三大廟宇,1926年更名為“三廟”。截至2018年末,三廟鎮戶籍人口為53600人。截至2020年6月,三廟鎮下轄2個社區、16個行政村,鎮人民政府駐財神灣西環路188號。

北宋開寶二年(969年),屬合州漢初縣鶴鳴鎮。

清雍正六年(1728年),屬合州來蘇里;清光緒三十二年(1906年),屬鶴鳴鎮。

民國十五年(1926年),始設三廟鄉,屬第七區。

1956年1月,永隆鄉併入三廟鄉。

1958年9月,三岔鄉併入三廟鄉,成立三廟公社。

1959年4月,由三廟公社析設三岔公社。

1968年6月,三廟公社更名為春光公社。

1972年2月,恢復三廟公社原名。

1983年12月,改三廟公社為三廟鄉。

1993年12月,三廟鄉、三岔鄉合併建三廟鎮。

三廟鎮

三廟鎮境內屬深丘地貌,地勢略為西高東低、西北高東南低,海拔230—370米,最高點位於鳳凰山頂,海拔370米;最低點位於七間場鎮,海拔201.5米。

三廟鎮屬亞熱帶季風氣候;多年平均氣溫22℃,極端最低氣溫-3.5℃(1961年1月7日),極端最高氣溫41.5℃(2006年9月1日);平均氣溫年較差25.2℃。生長期年平均356天,無霜期年平均307天,最長達327天,最短為247天;年平均日照時數1123.5小時,年總輻射118.6千卡/平方厘米;0℃以上持續期352天(一般為2月1日至次年1月15日);年平均降水量800毫米,年平均降水日數155天,最多達178天(1982年),最少為133天(1987年);最大雨量1568.9毫米(2007年),最少雨量836.1毫米(1961年),降雨集中在每年5—9月,7—8月最多。

三廟鎮境內屬嘉陵江水系;有13條溪河,除2條溪河流入白鶴水庫外,其餘11條溪河與白鶴水庫的下泄水都匯入南溪河。南溪河在安塘村東入境,由北向南,在龍窩村東南出境;境內河道長38千米。

三廟鎮主要自然災害有旱災、洪澇災害、風災,地質災害等。嚴重的一次旱災發生在民國二十五年(1936年)6月至11月;洪澇災害嚴重的一次發生在1981年7月10日,南溪河一帶的村社糧食作物被淹,經濟損失達6550萬元。

三廟鎮境內礦藏資源主要為頁岩,地質儲量5.5億立方米,可采量為2.5億立方米,集中分佈在三廟、三岔一帶。地下水資源可利用量為358萬立方米。2011年,三廟鎮有耕地面積4.6萬畝,人均0.82畝。

三廟鎮

白鶴湖(紅旗水庫)風景區

白鶴湖(紅旗水庫)風景區是合川區級風景名勝風景區,位於合川區西北部的三廟鎮境內的白鶴村,從合川城區經212國道可直達景區。距合川市區36公里。屬水庫型自然風景區。於70年代人工開鑿築壩而成。因常年有大量白鶴在此居住,鶴鳴如歌,故而得名。該湖攔湖大壩長208米,高32米,壩頂寬10米,湖面5000餘畝,水質清澈,四周青山環抱,湖中小島聳立。湖區被陸地分割成兩大部分,一邊是曾家溝,一邊是秦家溝。

白鶴湖

曾家溝河道狹窄,兩岸懸崖峭壁,林木繁茂,瀑布、怪石聳立,天然岩洞成群,湖邊綠草叢生,野花爭奇鬥豔;

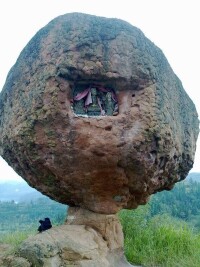

秦家溝湖面寬闊,碧波蕩漾,萬紫千紅,風和日麗,更具西湖風景。湖面野鴨歡聚、鴛鴦戲水、白鶴翔游,灌木從中座座小樓鑲嵌在桃紅李白的掩映之中,猶如仙境一般,可謂是陶淵明所述的世外桃源,使人心曠神怡。該景區融“奇、險、幽”於一體,湖區兩岸懸崖峭壁,林木繁茂,瀑布飛瀉、怪石林立、岩洞成群,水中魚游成群,水面鴛鴦嬉水、野鴨歡聚,成群白鶴湖面橫飛,岸上桃紅柳綠,植被豐富。而流傳在民間的傳說、神話,更給仙湖秀色留下了神秘寓意,讓人回味無窮。特別是象形奇石“鬥牛石”,猶如宇宙人安放在山頂上的一枚寶石,它由上大下小兩砣巨石重疊,下面直徑0.7米,上面直徑4.8米,微風吹動能使其搖擺,雖經數千年風吹雨打,卻巍然屹立、穩如泰山,給白鶴湖風景區增添了一道絢麗的神秘色彩,全國絕無僅有,堪稱一絕。遊客來白鶴湖,可以乘游舟、賞白鶴、戲野鴨、穿幽徑、觀奇石、歇岩洞、飲神水、品魚鮮、住農家,除去世間煩惱,收穫心靈純靜。

白鶴湖畔鬥牛石

白鶴湖畔,孤立著一尊形似蘑菇的巨石。這尊巨石,上部像一個碩大的拳頭,下部像一根細小的頸子。當地人說,這尊頭大頸小的巨石叫“鬥牛石”,這鬥牛石孤立的山崗叫龍波山。龍波山上的鬥牛石,堪稱白鶴湖景區的一道奇特風景。鬥牛石高4.3米,上部直徑4.8米,下部直徑0.7米。用力推這塊巨石,有微動的感覺,但歷經多年的風吹雨打與地震考驗,該石巍然屹立,穩如泰山。

白鶴水庫鬥牛石

對於鬥牛石的得名,當地流傳著這樣一個傳說:遠古時代,天上來了一頭烈牛,經常到龍波山上的莊稼地里吃莊稼,當地民眾遭受烈牛之害。一個名叫秦郎的年輕小伙,為降伏烈牛孤身一人用繩子去套,居然將烈牛套住了。套住烈牛後,秦郎將其套在一棵大樹上。神牛拚命掙扎,頸子卻被繩子越勒越緊、越勒越小。烈牛見無法逃掉,情急之下就變成了一砣石頭,這就是鬥牛石

發展方向

在鎮第十二屆人民代表大會上,鎮政府提出了牢固樹立和落實科學發展觀,以社會主義新農

村建設為載體,紮實推進城鎮化和農業產業

化進程,加快農村基礎設施建設和公共服務設施建設,做靚勞務經濟、特色醫療和風景旅遊三大特色,切實提高人民群眾的生產生活水平的發展思路。在國家大力推進新農村建設、重慶建設“一小時經濟圈”、合川撤市設區這些更大發展機遇面前,三廟鎮黨委、政府將進一步解放思想,更新觀念,爭分奪秒,搶抓機遇,按照又快又好的發展要求,走出一條符合三廟實際、區域特色明顯的發展新路子,為構建和諧幸福新三廟,為提高人民群眾生產生活水平而不懈努力。

2001年6月,鳳山鄉所轄九塊、文廟、土溝3村划入三廟鎮。

2006年10月,燕窩鎮所轄福寺、響鈴、大塘、鳳凰、萬壩5村和鳳山場鎮划入三廟鎮。

2010年10月,古樓鎮安塘、龍窩村2村和七間場鎮划入三廟鎮。

2011年末,三廟鎮下轄三廟1個社區,寶龍、玉觀、龍窩、安塘、福寺、響鈴、燈台、戴花、鳳凰、鳳山、青廟、白鶴、仁和、三岔、石堰、角廟16個行政村;下設6個居民小組、146個村民小組。

截至2020年6月,三廟鎮下轄2個社區、16個行政村,鎮人民政府駐財神灣西環路188號。

| 下轄地區 | |||

| 三廟社區 | 七間社區 | 玉觀村 | 三岔村 |

| 白鶴村 | 角廟村 | 仁和村 | 石堰村 |

| 鳳凰村 | 響鈴村 | 寶龍村 | 燈台村 |

| 福寺村 | 青廟村 | 戴花村 | 鳳山村 |

| 龍窩村 | 安塘村 | ||

2003年,全鎮國內生產總值9862萬元,比上年增加977萬元,增長11%;財政收入(共享部分)完成40萬元,占任務105%;社會消費品零售總額2630萬元,增加323萬元,增長14%;固定資產投入2762萬元,增加516萬元,增長23%;

糧食總產量16308噸,農業總產值3606萬元,農民人均可支配收入達到2186元,增加123元,增長6%。全年新發展綜合服務社1個、專業合作社2個,規範提升綜合服務社1個,全面完成合川市考核任務;發展個體工商戶47戶,占任務118%;

發展私營企業2戶,占任務200%;指導失業人員就業50人,占任務125%;組織勞務輸出6468人,占任務149%;完成返鄉創業投資項目3個,占任務的150%;完成招商引資330萬元,占任務110%。全鎮有初中1所,在校生1084人,小學11所(完小2所、村小9所),在校生2385人;醫院2個(合川市精神病醫院與三廟中心衛生院系兩塊牌子、一個班子),職工83人、病床120張,村級衛生室14個,考試考核並審查合格的衛生人員42人;有廣電站、文化站、計生服務站、電影院各1個。

2003年,三廟鎮生產總值9862萬元,比2002年增加977萬元,增長11%;財政收入(共享部分)完成40萬元,占任務105%;社會消費品零售總額為2630萬元,增加323萬元,增長14%;固定資產投入2762萬元,增加516萬元,增長23%;農民人均可支配收入達到2186元,增加123元,增長6%。

2011年,三廟鎮財政總收入2965萬元,比2010年增長25.7%,其中地方財政收入831萬元,比2010年增長1.3%;人均財政收入530元,比2010年增長1.3%。2011年,三廟鎮農民人均純收入7780元。

2018年,三廟鎮有工業企業26個,其中規模以上1個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市35個。

2003年,三廟鎮糧食總產量16308噸,農業總產值3606萬元。

2011年,三廟鎮農業總產值達到1.5億元,比2010年增長7.6%。三廟鎮糧食作物以水稻、玉米、紅苕為主。2011年,三廟鎮生產糧食3.0萬噸,人均532.2千克。三廟鎮主要經濟作物為蔬菜。2011年,三廟鎮蔬菜種植面積0.5萬畝,產量1.2萬噸。三廟鎮畜牧業以飼養生豬、羊、家禽為主。2011年,三廟鎮生豬飼養量5.56萬頭,年末存欄2.97萬頭;羊飼養量0.63萬隻,年末存欄0.41萬隻;家禽年飼養量112.56萬羽。2011年,三廟鎮生產肉類4809噸。2011年,三廟鎮水果種植面積0.09萬畝,產量553.89噸,主要品種有梨、柑、西瓜等。三廟鎮漁業以養殖四大家魚為主。2011年,三廟鎮漁業總產值1152萬元,占農業總產值的7.6%。

三徠廟鎮工業以農產品加工、建築建材為主。2011年,三廟鎮工業總產值為3587萬元。“2011年,三廟鎮工業企業有26個,職工1625人。

2011年末,三廟鎮有商業網點853個,職工5329人。2011年,三廟鎮社會商品銷售總額達2.6億元,比2010年增長12%;有城鄉集貿市場3個,年成交額6570萬元。

2011年末,三廟鎮有3家銀行在境內開設了分行,各類存款餘額為6.01億元,比2010年增長9.03%;人均儲蓄10670元;各項貸款餘額1574萬元,比2010年增長1.01%。

三廟鎮

全鎮國內生產總值16466萬元,社會消費零售總額3985萬元,固定資產投資49.3萬元戶,地方財政收入122.6萬元,場鎮佔地1.2平方公里,水、電、氣、有線電視和通訊設施完善,全鎮有初中2所,完全小學4所,幼兒園2所,醫院2所(合川區精神病醫院和三廟中心衛生院),另有駐鎮單位7個:工商所、電信支局、供電所、郵電支局、水庫管理處、司法所、派出所,是合川西北部商貿集散中心。

2011年末,三廟鎮有幼兒園4所,在園幼兒1068人,專任教師31人;小學4所,在校生175人,專任教師140人,小學適齡兒童入學率100%;初中2所,在校生1516人,專任教師114人;初中適齡人口學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%。2011年,三廟鎮財政預算內教育經費1915萬元;預算內教育經費佔財政總支出比例為40%,比2010年增長5%。

2011年末,三廟鎮有農技推廣從業人員18人,科技特派員2人,農業專業合作科普經濟組織10個,成員1452人。

2011年末,三廟鎮有文化站1個,有村級文化活動中心16個,各類文化專業戶32戶,有各類圖書室18個,藏書9萬餘冊,休閑娛樂廣場1個,區級文物保護單位1處。2011年末,三廟鎮有學校體育場2個,籃球場6個;4個村(社區)安裝了健身器材4處,參加體育活動的人員占常住人口的30%。2011年末,三廟鎮有廣播電視站1個,有線電視用戶數為3500戶,入戶率20%。

2011年末,三廟鎮有各級各類醫療衛生機構5個,其中有區級衛生院2個,門診部(所)3個;有床位300張,固定資產總值1.36億元;專業衛生人員256名。2011年,三廟鎮醫療機構(門診部以上)完成診療6.7萬人次。三廟鎮重點醫院有合川區三廟鎮精神病院、中心衛生院。2011年,三廟鎮法定報告傳染病發病率為97/10萬,農村安全飲用水普及率90%,農村衛生廁所普及率62%,新型農村合作醫療參合人數5.4萬人;孕產婦死亡率為零。

2011年,三廟鎮城鎮最低生活保障戶數為294戶,人數571人,支出111.2萬元,比2010年增長5%,月人均200元,比2010年增長16%;醫療救助3205人次,民政部門資助參加合作醫療3487人次,共支出21.33萬元,比2010年增長300%;農村最低生活保障戶數917戶,人數1687人,支出291.6萬元,比2010年增長5%,月人均105.7元,比2010年增長20%;農村五保497人,支出80.8萬元,比2010年增長31.5%;國家撫恤、補助各類優撫對象450人,撫恤事業費支出221.5萬元,比2010年增長10%;社會福利費59.37萬元,比2010年增長20%;有敬老院1家,床位180張,收養農村五保人員89人;有社區服務設施1個,其中社區服務中心1個,有稻草援助中心1個,全年接受社會捐款6.2萬元,使80人次困難群眾受益;參加城鄉居民養老保險2.62萬人,參保率46.6%。

現已完成退耕還林工程7415畝,其中,坡耕地造林5708畝,荒山造林1701畝。栽植各種樹苗245萬株,其中柏樹205萬株,香樟13萬株。另有4500畝天然林,為白鶴湖旅遊品牌奠定了良好的生態基礎。

合川市三廟鎮社會保障服務(簡稱三廟社保所)所通過組建領導機構,建立勞務輸出服務部,成立流動黨組織等,強化對農村勞動力外出務工的組織和引導,實現農村剩餘勞動力有組織轉移7612人,實現勞務收入3122萬元。2003年三廟社保所成立后,把有組織地開展農村勞動力轉移就業作為一項中心工作,採取措施強力推進。

成立農村勞動力輸出機構

為做好農村勞動力輸出工作,三廟鎮成立了以鎮長為組長、相關部門負責人為成員的三廟鎮農村勞動力轉移輸出工作領導小組,在社保所設立了專門辦公室具體經辦此項工作。

三廟鎮

加強宣傳

為使勞務輸出工作取得實效,三廟社保所利用各種宣傳工具開展形式多樣的宣傳。2004年,該所共召開專題會議8次,印發宣傳資料5000餘份,張貼標語64幅,並利用逢場天開展了6次街頭諮詢活動,使勞務輸出工作家喻戶曉。

建立勞務輸出部

為便於組織和管理,三廟社保所於2003年成立了勞務輸出服務部,服務部在三廟鎮農民工比較集中的重慶百貨公司、新世紀公司成立了勞務輸出服務隊。服務隊負責勞務人員崗前培訓、用工合同簽定、工種安排、業務協調以及配合社會保障服務所處理工傷事故、勞動爭議等。

建立流動黨組織

為提高農民工的組織性,充分發揮共產黨員的戰鬥堡壘作用,三廟鎮重百勞務隊和新世紀勞務隊分別於2003年5月和2003年6月成立了流動黨支部。兩個支部共有23名共產黨員,他們成為服務隊中的骨幹力量,為建立和諧的勞動關係,穩定勞務隊起到了積極的作用。

建立信息網路平台

三廟社保所利用社區社會保障平台網路建立了用工信息庫和勞動力資源庫,根據市場需求,加強與用工單位的聯繫,有針對性、有組織地轉移輸出勞動力。

白鶴水庫

,其中在重慶百貨公司、新世紀公司務工的就有1245人;外出務工收入達3122萬元,佔全鎮國內生產總值的28%;農民人均創收986元,成為農民增收的主要渠道。奇石、歇岩洞、飲神水、品魚鮮、住農家,除去世間煩惱,收穫心靈純靜。

三廟鎮堅持以市場為導向,以經濟效益為中心,傾力打造“蠶桑特色鎮”,確保農民增收。

三廟鎮是典型的農業鎮,農民收入僅靠種、養業。為使傳統農業向現代農業轉變,確保農民收入增加,三廟鎮及時制定了《打造蠶桑特色鎮建設規劃》。採取“幹部引導,大戶帶動,科技、信息全方位服務”等多種方式為農民服務。2008年春節后,鎮里按照統一規劃,統一物資,統一技術,統一嫁接,統一驗收的五統一措施,對全鎮7個村、27個社的成片桑園進行了集中嫁接,保證了佳節質量,為2008年全鎮發蠶種5000張,力爭農民人均養蠶收入達到70元打下了基礎。

新農村建設

發展方向

三廟鎮鎮政府

據三廟鎮黨委負責人介紹,落戶該鎮石堰村的重慶銀珊瑚農業科技發展有限公司將和重慶與時集團計劃總投資12億元(分期實施),打造開發培育石堰村“銀珊瑚農業觀光旅遊”綜合項目。其中立體農業、生態觀光旅遊投資3億元;基礎設施、加工生產廠房、休閑娛樂接待中心、旅遊景點及辦公管理等陸續投資9億元,最終形成“一區兩園兩中心”的生態農業發展格局。使石堰村達到立體農業綜合效應,引種國內外價值高、觀賞性強的名貴花草樹木及種養業優良品種,加快推進三廟鎮農業產業化發展進程,改變自給自足的小農生產意識。同時,該項目實施完善後,既有利於鞏固石堰村統籌城鄉示範點的發展建設,還可以帶動三廟城鎮化建設,加快發展產業配套的包裝、印刷、運輸、旅遊、餐飲、服務業,為石堰及周邊村社剩餘勞動力提供更多的就業崗位。

有關史料

在距離合川西北部約40公里的地方,有一個名叫三廟的老場鎮。這座歷史悠久的老場鎮,就是始建於北宋宣和年間的鶴鳴里。

據有關史料記載,三廟場以前之所以叫鶴鳴里,是因為北宋宣和年間三廟一帶有一位姓許的生員考中了進士,回鄉后見鄰居朱綬家的園林經常有鶴群棲息,許進士非常羨慕,於是便在自己的房屋旁邊建立一座亭閣,並在亭閣上存放食物招鶴。久而久之,棲息在朱綬園林中的白鶴居然被引到許進士的亭閣上來了。豈料朱綬很愛鶴,見自己的鶴被許進士招去,心裡頗為不快。當他向許進士要鶴時,許進士卻說:“鶴飛我家,純屬物性自然,與吾無關。”朱綬無奈,於是便向皇帝宋徽宗告狀,聲稱許進士偷了他家的鶴。宋徽宗查明后,覺得許進士誘鶴行為無可厚非,行為雖為不好,但其愛鶴之心則出於高雅之士,竟為許進士的亭閣題寫了“招鶴亭”三字,同時下令分鶴。得到“分鶴詔令”的朱綬,於是便趕到許進士家,手持竹竿分鶴,但鶴群悲鳴而不去,經過若干次驅趕,後來才有一小群鶴飛回了朱綬家的園林。招鶴糾紛發生后,到處傳聞,人們便稱招鶴亭的地方為鶴鳴里,後來設立鶴鳴鎮,明代復稱鶴鳴里,清代又改稱鶴鳴鎮。後來,鶴鳴鎮修建了文廟、濂溪祠、財神廟三座廟宇,1926年將鶴鳴鎮更名為“三廟鎮”,1949年更名為三廟鄉,1953年設置三廟公社,後來三廟公社又先後更名為三廟鄉、三廟鎮。

宋時之鶴鳴里,因招鶴糾紛而得名;今日之三廟場,依舊能看見白鶴飛舞。在三廟場附近,不僅有大片供白鶴棲息的水田和竹林,而且還有合川第二大人工湖“白鶴湖”供成百上千的白鶴戲水。儘管引起招鶴糾紛之招鶴亭早已不復存在,而白鶴飛舞的三廟場依舊保留著一條長約1000米的老街;儘管三廟老街的三座古廟目前只有財神廟保存較為完好,但在財神廟廟壩對面卻殘存著一座老戲樓!漫步今日之三廟老街,聽著古代鶴鳴里的招鶴故事,古韻猶存的三廟場依然是白鶴鳴啾、古韻流淌。

2011年末,三廟鎮總人口56287人,其中城鎮常住人口9543人,城鎮化率16.95%;另有流動人口4899人。總人口中,男性29877人,佔53.09%;女性26410人,佔46.91%;以漢族為主,達56143人,佔99.74%;有少數民族共144人,佔0.26%。2011年,三廟鎮人口出生率7.14‰,人口死亡率5.30‰,人口自然增長率1.84‰,人口密度為每平方千米513人。

2017年末,三廟鎮常住人口為39710人。

截至2018年末,三廟鎮戶籍人口為53600人。

三廟鎮

三廟鎮有212國道過境,鎮內實現村村通公路。

三廟鎮