共找到19條詞條名為船的結果 展開

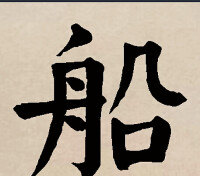

船

漢語漢字

船,漢語漢字,讀作chuán,形聲字,最早出現於戰國金文和戰國文獻。本義指水運工具,古稱舟;后引申為水上主要運輸工具的總稱、形狀或作用類似船的物體等。

船,形聲字。《說文》:“船,舟也。從舟,鉛省聲。”段玉裁註:“古言舟,今言船,如古言屨,今言鞋。舟之言周旋也,船之言泝沿也。”又:“各本作鉛省聲,非是。口部有㕣字。水部有沿字,㕣聲。”(泝:即溯,逆)船字從舟,㕣聲,其字最早出現於戰國金文和戰國文獻,如《墨子》《莊子》等,未見於甲骨文和西周金文,也未見於西周文獻,應是春秋戰國時代產生的。《莊子·漁父》:“有漁父者,下船而來。”《方言》:“舟,自關而西謂之船。”

船

| 拼音 | 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| chuán | 名詞 | 水上主要運輸工具的總稱。 | boat | 《莊子·漁父》:“有漁夫者,下船而來。” 漢·揚雄《太玄·進》:“次八進於淵,君子用船。” 唐·白居易《琵琶行》:“來去江口守空船,繞船明月江水寒。” 《水滸傳》第四十回:“如今來到這裡,前面又是大江攔截住,斷頭路了,卻又沒一隻船接應。” | 船塢;船把板;船不漏針;船人;船頭 |

| 形狀或作用類似船的物體。 | vessel | 太空船 | |||

| 指酒杯。 | 唐·李浚《松窗雜錄》:“上因聯飲三銀船,盡一巨餡。” 宋·蘇軾《坐上賦戴花得天字》:“醉吟不耐欹紗帽,起舞從教落酒船。” 宋·楊萬里《送丁卿季吏部赴召》詩:“雪花能舞梅能言,滿餞使君金玉船。” | ||||

| 方言,衣紐。 | 清·王士禛《池北偶談·談藝九·船》:“蜀人謂衣紐曰船。蓋方言也。海鹽陸處士冰修贈予詩,有‘跣足到門衣不船’之句。” | ||||

| 動詞 | 用船運載。 | transport by boat | 唐·韓愈《平淮西碑》:“蔡人告飢,船粟往哺。” | ||

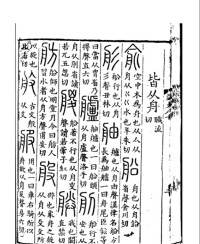

舟也。從舟,鉛省聲。食川切

船,舟也。

二篆為轉注。古言舟、今言船。如古言屨、今言鞋。舟之言周旋也。船之言?沿也。

從舟。㕣聲。

各本作鉛省聲。非是。口部有㕣字。水部有沿字、㕣聲。今正。食川切。十四部。

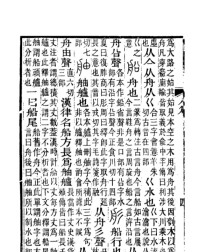

《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤食川切。音膞。《說文》:舟也。《世本》:共鼓貨狄作船,黃帝臣。《揚子·方言》:舟,自關而西謂之船。《釋名》:船,循也,循水而行也。《史記·淮隂侯傳》:信乃益為疑兵,陳船欲渡臨晉。註:索隱曰:劉氏云:陳船,地名,在舊關之西,今之朝邑,非也。案京兆有船司空縣,不名陳船。陳船者,陳列船艘,欲渡河也。左思《蜀都賦》:戈船掩乎江湖。

又《正字通》:皮船,明少保戚繼光濟水法,用生牛馬皮,竹木緣之如箱形,火乾,再用竿系助之,以浮水。一皮船可乗一人,兩皮船合縫,可乗三人。

又《韻會》:衣領曰船。《正字通》:俗以船為襟穿。續演繁露云:杜詩,天子呼來不上船,或言衣襟為船,誤。按蜀人呼衣系帶為穿,俗因改穿作船。

又姓。出《姓苑》。

又天船,星名。見《丹元子·步天歌》。

又《集韻》余專切。音沿。義同。俗作舡,非。

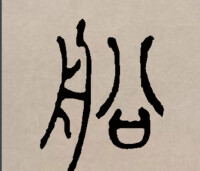

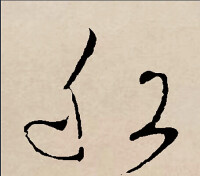

《說文解字》書影 |  船 |  船 |

船

船

船 |  船 |  船 |  船 |

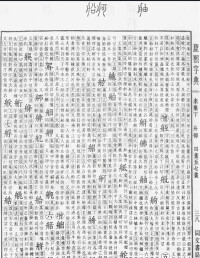

| 字形 | 韻書 | 攝 | 聲調 | 韻目 | 字母 | 聲類 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 船 | 廣韻 | 山 | 平聲 | 仙 | 船 | 合 | 三 | 全濁 | 食川切 | dʑʰjuæn | |

| 集韻 | 山 | 平聲 | 𠑗 | 船 | 合 | 三 | 全濁 | 食川切 | ʑiuæn | ||

| 山 | 平聲 | 𠑗 | 以 | 合 | 三 | 次濁 | 余專切 | 0iuæn | |||

| 韻略 | 平聲 | 仙 | 食緣切 | ||||||||

| 增韻 | 平聲 | 仙 | 淳緣切 | ||||||||

| 中原音韻 | 陽平 | 先天 | 穿 | 次清 | ʈʂʼiuɛn | ||||||

| 中州音韻 | 平聲 | 先天 | 池專切 | ||||||||

| 洪武正韻 | 平聲 | 先 | 牀 | 直 | 全濁 | 重圓切 | dʒ‘yen | ||||