普羅文學

普羅文學

“普羅”是法語普羅列塔利亞的簡稱,意思為無產階級的,普羅文學來源於二十世紀現實主義文學,強調文學為政治服務,文學是政治經濟的產物,受到普列漢若夫、老舍等作家推崇,左聯也宣傳他的政治功能。

“四一二”政變

馬克思主義加緊傳播“革命文學”。許多馬克思主義社會著作大量引進,這使得一些青年作家的思想異端活躍,越來越多的小資產階級進步青年走向革命,客觀上要求充滿激情的革命文學作品。

例如柔石(1902—1931)的短篇集《瘋人》就透露出對個性解放的追求,以極其浪漫的筆調將當時社會人的心理展現於眾。

再次,文藝創作現實上。

由於倡導者對當時中國社會政治形勢作了不切實際的估計,在理論上受到蘇聯拉普派與日本福本和夫主義的左傾影響,加上當時黨內革命左傾路線的盛行,促使急進革命者滋長了浮淺而又狂熱的“革命浪漫諦克”情緒,片面的自信“要超越時代,創造時代,永遠站在時代前列”,而普羅文學極力要表現的就是這種“時代情懷”。

1927年第一次國內革命戰爭失敗后,中國革命進入由無產階級(經過共產黨)單獨領導的新的歷史時期。參加過第一次國內革命戰爭的作家如郭沫若、成仿吾等,剛從日本回國的青年作家如馮乃超、李初梨、彭康、朱鏡我等,以及在國內從事實際工作的作家如蔣光慈、錢杏邨、陽翰笙等,相繼來到上海,聚集在文學崗位上。面對尖銳複雜的階級鬥爭形勢,他們對於文學不能適應鬥爭需要的現狀深表不滿,急迫地要求用文學作為向反動勢力鬥爭的武器;蘇聯和西歐各國無產階級文學運動的活躍,尤其是日本無產階級文學運動的蓬勃興起,給予他們很大的影響和啟示。

什麼“革命浪漫諦克”會得到漫延和傳播呢?

1909年:第一個革命文學團體

其一,當時的普羅文學作家或借用或照搬外國的文藝表述,提出“一切的文學都是宣傳”,並將“有資產階級藝術”定義為“欺騙的、麻醉的”,而將“無產階級藝術”定義為“宣傳的,煽動的,革命的。”因此小說創作中充滿了標語口號和叫喊。

其二,由於眾多作品純粹是一些“宣傳”和“叫喊”,使得小說中人物缺少個性,忽視典型性格的塑造,情節也多屬梗慨式,少有真實生動的細節,生活實感不強,結構鬆散,語言多是說教。例如蔣光慈的早期小說之一《少年漂泊者》一味追求“宣傳”的效果和“武器”的作用。小說通過佃農家庭出身的汪中在十年中的流浪經歷,展現出此期間的社會矛盾和鬥爭,洋溢著分明的愛憎和拜倫式反抗的浪漫主義激情。

倡導無產階級文學

現代文學史上圍繞著無產階級革命文學的倡導爆發的一場論戰。

普羅文學的思想陣地《創造月刊》

以工農大眾為服務對象

他們還對文學與政治、文學與階級、作家的世界觀與創作等一系列問題闡述了見解。要求作家“努力獲得(無產)階級意識”,“把握著唯物的辯證法的方法,明白歷史的必然的進展”,“克服自己的小資產階級的根性”,作家的創作“要以農工大眾為我們的對象”(成仿吾《從文學革命到革命文學》)。無產階級革命文學的倡導,立即在文藝界引起強烈反響。在先後出版的《洪水》、《泰東月刊》、《北新》、《文學周報》、《語絲》、《秋野》、《流沙》、《戰線》、《洪荒》、《文化批判》、《我們月刊》、《畸形》、《新月》、《摩登》、《現代文化》、《思想》、《山雨》、《文藝生活》等不同傾向的報刊上,展開了聲勢浩大的討論。

片面化絕對化

革命文學的倡導者的思想當時大多處於由小資產階級向無產階級轉化的過程中,尚未很好掌握馬克思主義理論,存在片面性和絕對化。同時,由於受到當時國內外社會主義思潮中“左”的傾向的影響,他們對於中國革命的性質和任務的分析存在某些偏差。反映在革命文學的主張上,誇大文藝的社會功能,忽視文藝的特性,忽視作家世界觀改造的艱巨性,把批判的矛頭指向魯迅等進步作家,否定“五四”新文學的成就。他們對魯迅等人發動的批判,引起了進步文學陣營內部歷時一年有餘的論爭。在數十種報刊上發表了100餘篇論爭文章,展開熱烈的討論。魯迅對於提倡革命文學,確立無產階級文學的地位,持完全肯定的態度,他認為“世界上時時有革命,自然會有革命文學”,有“第四階級文學”,把文學“用於革命,作為工具的一種,自然也可以的”(《文藝與革命》)。他批評創造社和太陽社,對中國社會和革命缺乏細密分析;強調革命文學“當先求內容的充實和技巧的上達”(同前);同時,還著重指出了倡導者某些成員以無產者自居,忽視世界觀改造的缺點。這些批評是切中要害的,也是這場論爭的焦點。

過於偏激與功利化

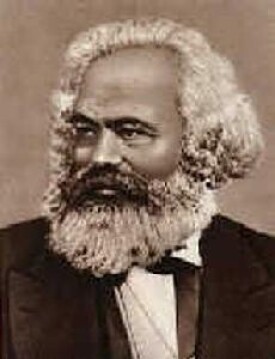

郭沫若

由於“口號式”的革命文學不斷受到其他小說家的否定性批評,以華汗為代表的普羅文學作家首先開始邁出自我批評的第一步。這些普羅作家逐漸意識到“革命浪漫諦克路線”在對待現實的態度上表現為“理想主義”,沒有真實的生命;在思想上則表現為個人主義的英雄主義;在表現形式上則講究機械的去布置故事安排情節。作品不過是“時代精神”的號筒。如華汗在讀了太陽社的馮憲章給《麗沙的哀怨》等作品全面肯定的書評后,立即撰文批評馮憲章“這種十足的觀念論的批評”,其後他又嚴肅批評了蔣光慈的創作傾向並及時糾正了理論批評中的錯誤。

中篇小說。蔣光慈作。1927年發表。1927年2月,上海工人階級舉行武裝起義,許多同志英勇犧牲。領導幹部楊直夫、史兆炎總結失敗教訓,積極準備,等待時機。3月21日,在共產黨領導下,幾十萬工人舉行罷工,接著又舉行第三次武裝起義,終於取得了勝利。是現代文學史上第一部表現中國共產黨領導工人武裝鬥爭。

《短褲黨》及時反映了中國共產黨領導下的工人運動。描寫上海工人第二次武裝起義的經過和失敗,勾勒出第三次起義成功后的勝利圖景。涉及方面較廣,包括黨內活動、工人群眾會議、武裝鬥爭、帝國主義和軍閥的屠殺罪行等,而這一切又都圍繞著起義鬥爭的發展而進行,比較真實地反映了這一歷史事件的面貌和當時的社會氣氛。

《子夜》是我國現代文學一部傑出的革命現實主義長篇。它以上海為中心,反映了中國社會的全貌,寫的是1930年5月至7月這兩個月中的事件。貫穿《子夜》全書的主線,是民族工業資本家吳蓀甫和買辦金融資本家趙伯韜之間的矛盾和鬥爭。圍繞這一主線,小說共寫十九章,第一、第二兩章交待人物,其餘十七章雖各有重點但皆共同服從於全書的中心,小說結尾側面帶出中國工農紅軍日益強大,指出了中國革命的真正出路。

茅盾的《子夜》以三十年代民族工業的歷史處境和悲劇命運的敘寫,揭示了中國社會半封建半殖民地的性質。後來茅盾在他的《再來補充幾句》一文中多次表白過《子夜》“這部小說的寫作意圖同當時頗為熱鬧的中國社會性質問題論戰有關。”

茅盾的《蝕》三部曲以其廣闊的場面、恢宏的氣勢,描述了一群小資產階級知識分子的生活與鬥爭,反映了第一次國內革命戰爭從勝利到失敗后的部分歷史面貌。書中包含了作者豐富的社會政治體驗和情緒體驗,顯示了茅盾對中國社會和中國革命的深刻把握以及清醒的現實主義精神。