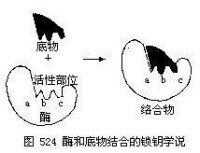

鎖鑰學說

鎖鑰學說

Dufour1844年在研究了雙翅目昆蟲外生殖器構造之後提出的一種解釋昆蟲種間機械隔離的學說,他認為昆蟲的雌、雄兩性外生殖器的相應構造如鎖鑰關係那樣嚴格吻合,不同種間的鎖鑰關係明顯不同。

儘管150多年來有一些與該學說不太相符的研究結果,但生殖器的差異特別是雄性外生殖器的差異仍然是昆蟲分類學工作者判定物種的實用標準之一,連Mayr et al.(1953)也認為“外生殖器是判定物種的最後訴庭”。

從已研究的類群看,直翅目、半翅目(狹義)、蚤目及部分雙翅目的結構在一定程度上支持鎖鑰學說,如很多長蝽科 Lygaeidae昆蟲的陽莖端具有很長生殖孔絲,在交配時,這根絲可以穿過雌蟲的陰道進入受精囊(spermatheca)中;東亞飛蝗的內陽莖在交配時亦可伸到雌蟲受精囊的近端部。但對鱗翅目、同翅目蚜蟲類及部分膜翅目的研究結果則不支持鎖鑰學說,表現為近緣種間雄性外生殖器的相似及雌性外生殖器分化程度甚小等。但這些結果大多是對非交配中雌雄個體的研究,很可能多是對陽莖未充分膨脹的情況下觀察的結果。如果能對交配中的種類進行系統研究,定會得出合乎實際的結論。

title

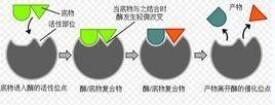

但是鎖鑰學說擁有較大的局限性,與大量實驗證明不相吻合。在1959年由 D.E.Koshland提出了誘導契合學說(induced-fit theory),最終取代了鎖鑰學說的地位。