瞻近帖

瞻近帖

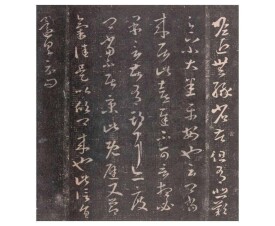

【名稱】瞻近帖

【作者】王羲之

【書體】草書

【時代】東晉

【材質】紙本墨拓

【規格】7行,64字

《法書要錄》卷十《右軍書記》著錄《瞻近帖》全文。刻入《十七帖》等。《瞻近帖》另有墨跡兩件:一為唐代敦煌臨本,二為元代趙孟頫補寫唐人臨本。

瞻近無緣省苦,但有悲嘆。足下小大悉平安也。雲卿當來居,此喜遲不可言,想必果言苦有期耳。亦度卿當不居京,此既避,又節氣佳,是以欣卿來也。此信旨還具示問。

看來最近尚無機緣會晤,只有付之悲嘆。您家中大小都平安吧。聽說您將來這裡居住,等待您來到,不勝欣喜之至,此言想必可以實現,要告訴我日期喔。我意料您不想住在京都建康,這裡地既隱僻,又當時令特佳,所以很高興您能前來。這封信的用意是期待您能回信。

《瞻近帖》“足下小大悉平安也”中的“足下”指王羲之的妻舅郗愔。“小大”指小孩和大人,意謂全家。文中第一行、第三行兩個“苦”字,《右軍書記》皆作“告”。清代包世臣對兩‘告’字的看法是摹刻錯誤,並說:“晉人言苦皆謂病,帖意殊不爾。”文中“此既避”的“此”指會稽。“避”包世臣謂“囂塵不及。”

十七帖的結字,看似平淡,實則字字有變化,錯位挪位的手法自然運用到字形中。骨氣內涵,俊逸靈動,有的開張活脫,有的清勁挺拔,有的平正典雅,這是基本筆畫的長短粗細和偏旁的上下高低配置得當所達到的藝術效果。如《瞻近帖》的“居”、“苦”字,上放下收,“嘆”、“來”左放右收,“度”字外放內收,增加了字的動態。

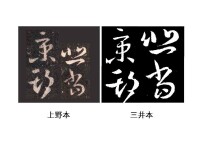

《瞻近帖》版本比較

英國大英圖書館藏有王羲之《瞻近龍保帖》。紙本,縱25厘米。草書,殘存二十四字。唐人墨本的發現,為研究王羲之書法提供了寶貴的實物資料。筆法鋒芒畢現,行筆自如流暢,留由原作的風神。行款、結字與宋拓刻奉稍有不同。

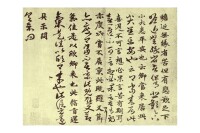

《瞻近帖》趙孟頫補寫本

徐邦達評價趙孟頫補唐人臨《瞻近帖》是筆法凝重,稍乏靈秀之氣。趙子昂補寫部分,寫得很遒麗,但不如唐人寫的樸厚。

敦煌臨本和趙孟頫臨本相校,前者八行,後者六行。字形筆勢亦相去過遠。《宣和書譜》記載,北宋宣和內府所藏《瞻近帖》有兩本,亦不會相同。明代汪珂玉《珊瑚網》卷一著錄《瞻近帖》帖,並稱書於硬黃紙上。錄有元代歐陽玄1357年(至正十七年)長跋。敦煌臨本和趙孟頫補臨本兩本難以斷定其中孰近母本。不過,參考傳世的王羲之諸摹本墨跡的風範及字距,敦煌石室本較貼近母本。

《十七帖》中的多封信札,是王羲之寫給他的老朋友益州刺史周撫的。因為第一封信開頭是“十七”二字,於是統稱為《十七帖》。《十七帖》叢帖共二十九帖,目錄如下:

01、郗司馬帖;02、逸民帖;03、龍保帖;04、絲布衣帖;05、積雪凝寒帖;06、服食帖;07、知足下帖;08、瞻近帖;09、天鼠膏帖;10、朱處仁帖;11、七十帖;12、邛竹杖帖;13、蜀都帖(游目帖);14、鹽井帖;15、遠宦帖(省別帖);16、都邑帖(旦夕帖);17、嚴君平帖;18、胡母帖;19、兒女帖;20、譙周帖;21、漢時講堂帖;22、諸從帖;23、成都城池帖;24、旃罽胡桃帖;25、藥草帖;26、來禽帖;27、胡桃帖;28、清晏帖;29、虞安吉帖。

《十七帖》目錄主要依據收藏於香港中文大學的孔氏岳雪樓本《十七帖》,孔氏岳雪樓本為“僧權”全本,摹刻於南朝梁內府所藏原跡。